《皮肤病靶向治疗专家共识 (2025 版)》发布:精准诊疗新时代来临!

编者按

在皮肤病治疗领域,传统治疗手段存在诸多局限,而靶向治疗正逐渐成为焦点。《皮肤病靶向治疗专家共识(2025版)》的发布,为临床医生提供了重要指导。这份共识由中国医学装备协会皮肤病与皮肤美容分会组织专家制定,结合了国内外研究数据、临床指南以及中国患者的特点,对皮肤病靶向治疗进行了全面且深入的阐述。

一、靶向治疗:皮肤病治疗的新曙光

靶向治疗是利用生物制剂及小分子靶向药物,精准作用于疾病特有的发病机制和通路,从而实现高效治疗。与传统药物相比,它具有特异性强、毒性小、疗效精准明显以及不良反应少等优势。这一治疗方式的出现,为皮肤病患者带来了新的希望,尤其是那些复杂及难治性皮肤病患者。

二、共识亮点:精准指导,引领前沿

(一)多疾病覆盖,全面解析

共识涵盖了红斑鳞屑性皮肤病、变态反应性皮肤病、大疱性皮肤病、结缔组织病、皮肤肿瘤、皮肤血管炎等多种常见及复杂的皮肤病,对每种疾病的靶向治疗方案进行了详细阐述,为临床医生提供了全面的治疗参考。

(二)推荐分级,科学规范

依据国内外食品药品监督管理局获批适应证情况、已发表的指南/共识、临床或真实世界研究数据及专家临床经验,对推荐使用的靶向药物进行了分级。推荐等级A表示具有高质量证据支持,推荐程度强;推荐等级B表示具有良好证据支持,推荐程度中等;推荐等级C表示具有较弱证据支持,推荐程度弱。这种分级方式有助于医生根据证据强度和临床实际情况,合理选择治疗药物

(三)紧跟前沿,纳入新药

随着研究的不断进展,新的靶向药物不断涌现。共识及时纳入了这些新药,如治疗斑秃的利特昔替尼、治疗1型神经纤维瘤病的司美替尼 等,反映了皮肤病靶向治疗领域的最新成果,使临床医生能够及时了解并应用这些新药。

等,反映了皮肤病靶向治疗领域的最新成果,使临床医生能够及时了解并应用这些新药。

三、各类皮肤病靶向治疗:精准出击,各显神通

(一)红斑鳞屑性皮肤病

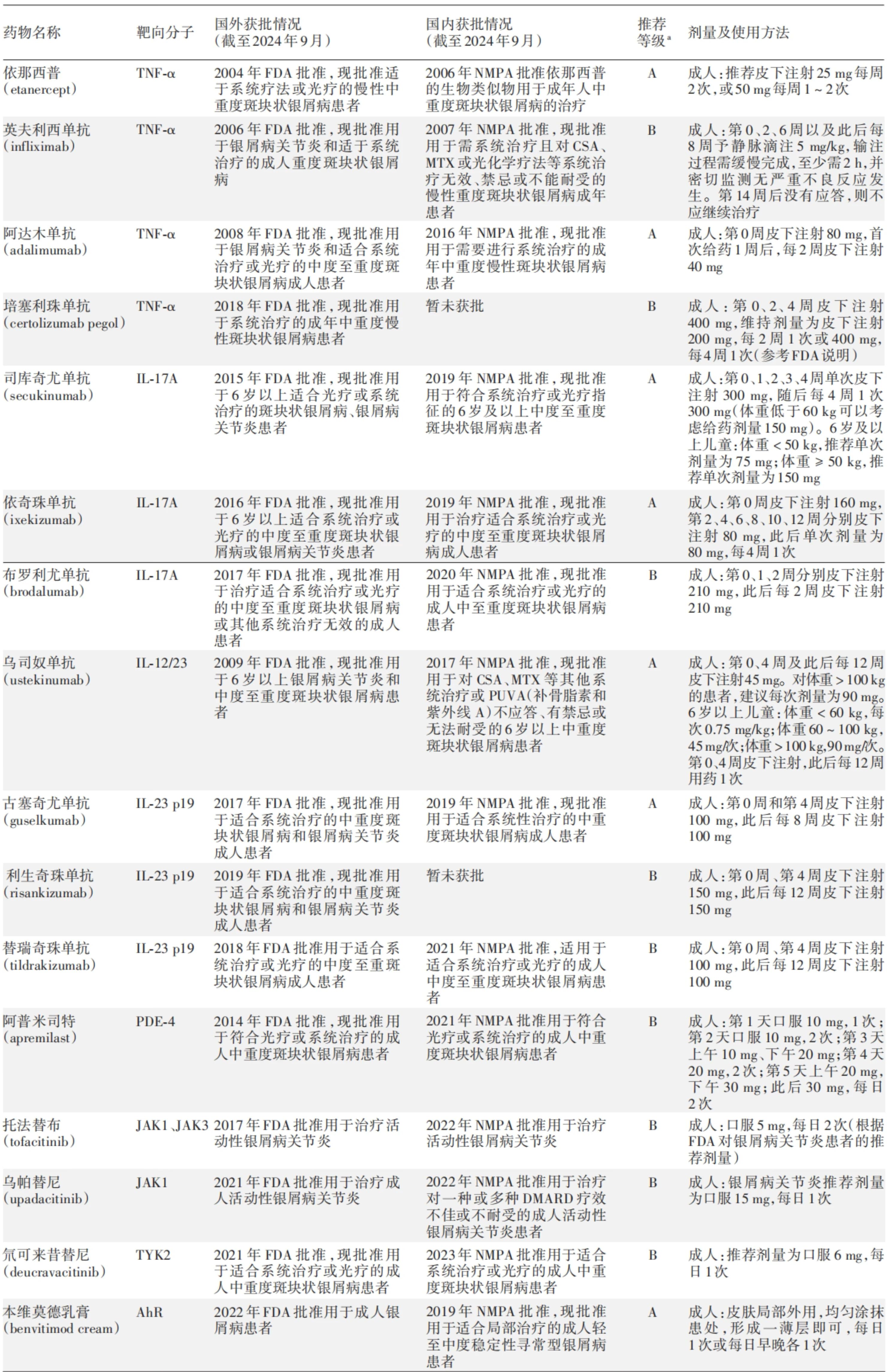

表1 治疗斑块状银屑病 的生物制剂和小分子靶向药物相关信息

的生物制剂和小分子靶向药物相关信息

银屑病:目前研究明确IL-23/Th-17轴在银屑病发病中起主导作用,多种生物制剂和小分子靶向药物应运而生。依那西普 、阿达木单抗

、阿达木单抗 等TNF-α抑制剂,司库奇尤单抗

等TNF-α抑制剂,司库奇尤单抗 、依奇珠单抗

、依奇珠单抗 等IL-17A抑制剂,以及乌司奴单抗

等IL-17A抑制剂,以及乌司奴单抗 等IL-12/23抑制剂,在中重度、难治性及特殊类型银屑病治疗中效果显著。小分子靶向药物如阿普米司特

等IL-12/23抑制剂,在中重度、难治性及特殊类型银屑病治疗中效果显著。小分子靶向药物如阿普米司特 (PDE-4抑制剂)、托法替布

(PDE-4抑制剂)、托法替布 (JAK抑制剂)等也逐渐应用于临床,为银屑病患者提供了更多治疗选择。

(JAK抑制剂)等也逐渐应用于临床,为银屑病患者提供了更多治疗选择。

毛发 红糠疹:常规治疗效果不佳,生物制剂如TNF-α抑制剂和IL-12/23抑制剂可使多数难治性患者获得缓解,可单独使用或与传统治疗方法联合应用。3.扁平苔藓:JAK/STAT通路在扁平苔藓皮损

红糠疹:常规治疗效果不佳,生物制剂如TNF-α抑制剂和IL-12/23抑制剂可使多数难治性患者获得缓解,可单独使用或与传统治疗方法联合应用。3.扁平苔藓:JAK/STAT通路在扁平苔藓皮损 中显著上调,托法替布通过抑制该通路可改善病情。此外,IL-17/IL-23轴抑制剂、PDE-4抑制剂等也对扁平苔藓有一定治疗效果。

中显著上调,托法替布通过抑制该通路可改善病情。此外,IL-17/IL-23轴抑制剂、PDE-4抑制剂等也对扁平苔藓有一定治疗效果。

(二)变态反应性皮肤病

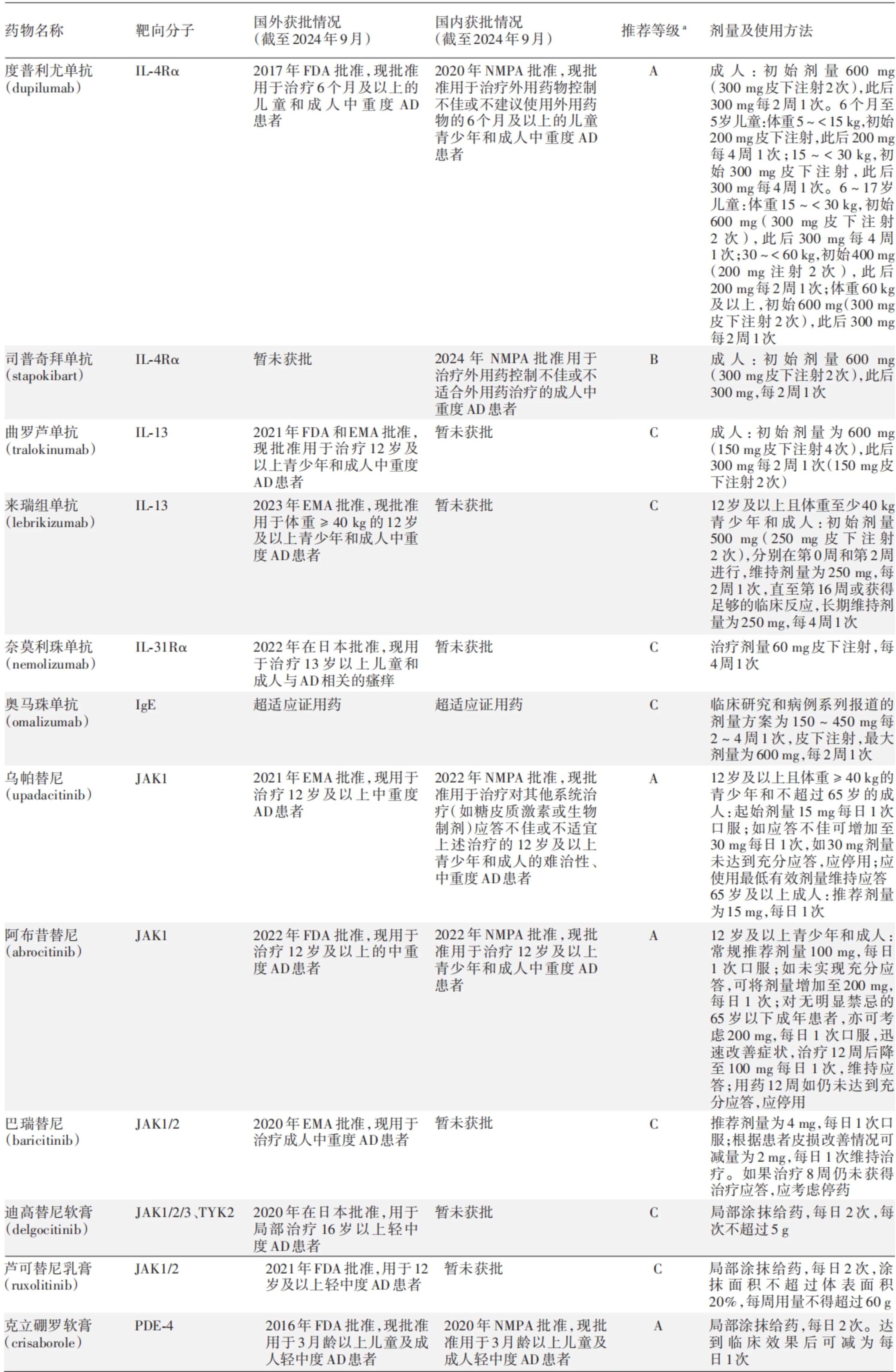

表2 治疗特应性皮炎 (AD)的生物制剂和小分子靶向药物相关信息

(AD)的生物制剂和小分子靶向药物相关信息

药物性皮炎:多数重症药疹 的靶向治疗为个案报道,目前仅TNF-α抑制剂被国内专家共识推荐用于治疗SJS/TEN,如IFX和依那西普可用于有合并症不能耐受大剂量激素治疗或常规治疗效果不佳的患者。

的靶向治疗为个案报道,目前仅TNF-α抑制剂被国内专家共识推荐用于治疗SJS/TEN,如IFX和依那西普可用于有合并症不能耐受大剂量激素治疗或常规治疗效果不佳的患者。

特应性皮炎:新型靶向药物在中重度患者治疗中发挥重要作用。度普利尤单抗 (IL-4Ra抑制剂)、乌帕替尼

(IL-4Ra抑制剂)、乌帕替尼 (JAK1抑制剂)等药物显示出良好的疗效和风险效益比,但部分JAK抑制剂存在安全性问题,如被FDA给予黑框警告。

(JAK1抑制剂)等药物显示出良好的疗效和风险效益比,但部分JAK抑制剂存在安全性问题,如被FDA给予黑框警告。

慢性荨麻疹 :奥马珠单抗

:奥马珠单抗 是中国获批治疗慢性荨麻疹的靶向药物,适用于H1抗组胺药治疗后仍有症状的成人和青少年患者,对多种类型的慢性荨麻疹均有效,在特殊人群中的应用也有相应建议。

是中国获批治疗慢性荨麻疹的靶向药物,适用于H1抗组胺药治疗后仍有症状的成人和青少年患者,对多种类型的慢性荨麻疹均有效,在特殊人群中的应用也有相应建议。

(三)大疱性皮肤病

1.寻常型天疱疮 :利妥昔单抗

:利妥昔单抗 是FDA批准治疗该病的靶向药物,通过消除自身反应性B细胞和下调特异性CD4+辅助T细胞,减少致病性抗体产生,从而发挥治疗作用。

是FDA批准治疗该病的靶向药物,通过消除自身反应性B细胞和下调特异性CD4+辅助T细胞,减少致病性抗体产生,从而发挥治疗作用。

2.大疱性类天疱疮:RTX、度普利尤单抗、OMZ等药物在难治性大疱性类天疱疮治疗中均有应用,且针对不同机制的新生物制剂临床试验已逐步开展,为难治性患者带来新希望。

3.获得性大疱性表皮松解症:RTX对传统药物治疗效果不佳或治疗后反跳的患者可能更敏感,以淋巴瘤及类风湿性关节炎 的治疗方案为主进行治疗。

的治疗方案为主进行治疗。

(四)结缔组织病

表3 治疗系统性红斑狼疮 的生物制剂

的生物制剂

系统性红斑狼疮:已有多种靶向药物获批,如贝利尤单抗 、泰它西普

、泰它西普 、阿尼鲁单抗等,RTX也可用于顽固性狼疮肾炎

、阿尼鲁单抗等,RTX也可用于顽固性狼疮肾炎 和血液系统受累的患者,但使用存在争议,需谨慎选择。

和血液系统受累的患者,但使用存在争议,需谨慎选择。

硬皮病:尼达尼布 和托珠单抗

和托珠单抗 分别被批准用于SSc相关间质性肺疾病,通过抑制相关细胞信号转导或炎症反应,发挥治疗作用。

分别被批准用于SSc相关间质性肺疾病,通过抑制相关细胞信号转导或炎症反应,发挥治疗作用。

皮肌炎:在难治性病例中,RTX、阿巴西普 、托珠单抗等生物制剂可作为治疗选择,不同药物的使用方法和推荐等级有所不同,需根据患者具体情况选择。

、托珠单抗等生物制剂可作为治疗选择,不同药物的使用方法和推荐等级有所不同,需根据患者具体情况选择。

(五)皮肤肿瘤

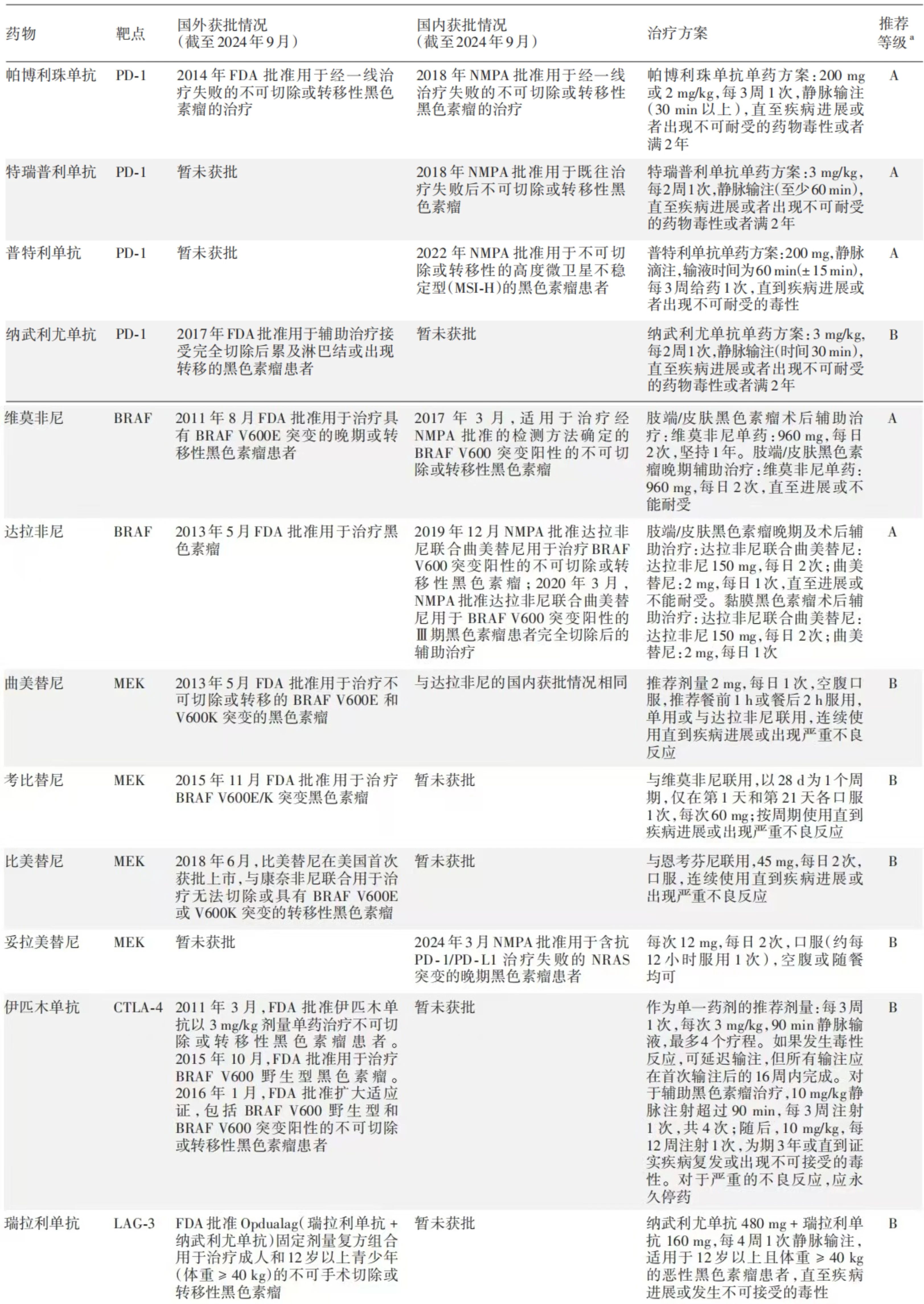

表4 治疗黑色素瘤的靶向药物相关信息

黑色素瘤:多种靶向药物显著改善了转移性黑色素瘤的预后,如PD-1抑制剂(帕博利珠单抗 、特瑞普利单抗

、特瑞普利单抗 等)、BRAF抑制剂(维莫非尼

等)、BRAF抑制剂(维莫非尼 、达拉非尼

、达拉非尼 等)、MEK抑制剂(曲美替尼

等)、MEK抑制剂(曲美替尼 、考比替尼等)、CTLA-4抑制剂(伊匹木单抗

、考比替尼等)、CTLA-4抑制剂(伊匹木单抗 )和LAG-3抑制剂(瑞拉利单抗)等,但这些药物存在价格昂贵、反应率低、不良反应严重等局限性。

)和LAG-3抑制剂(瑞拉利单抗)等,但这些药物存在价格昂贵、反应率低、不良反应严重等局限性。

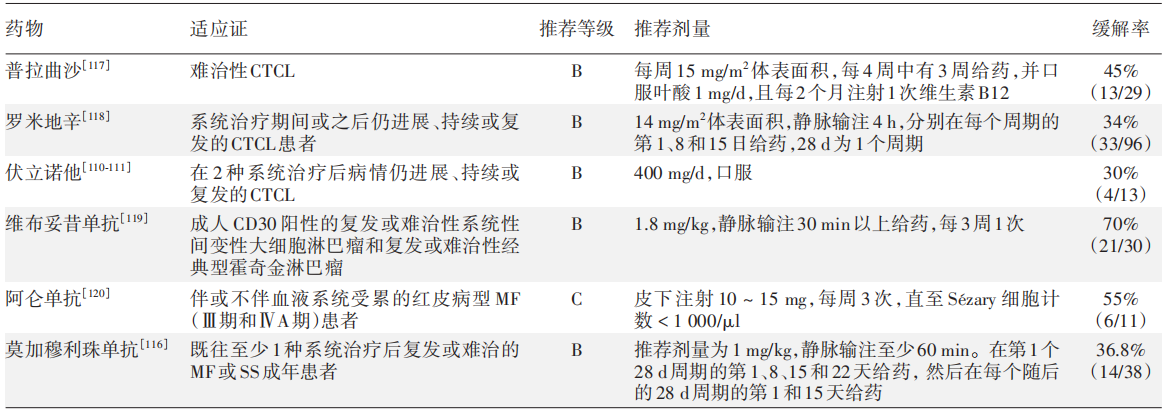

原发性皮肤淋巴瘤:多种靶向药物如叶酸 代谢抑制剂、组蛋白脱乙酰化酶抑制剂、抗CD30单抗等可用于治疗不同类型的原发性皮肤淋巴瘤,为患者提供了更多治疗选择。

代谢抑制剂、组蛋白脱乙酰化酶抑制剂、抗CD30单抗等可用于治疗不同类型的原发性皮肤淋巴瘤,为患者提供了更多治疗选择。

表5 原发性皮肤淋巴瘤不同靶向药物适应证、推荐剂量和缓解率

3.皮肤鳞状细胞癌 :晚期皮肤鳞状细胞癌的系统治疗主要使用PD-1单抗(西米普利单抗、帕博利珠单抗),但使用时需注意器官移植排斥反应的风险。

:晚期皮肤鳞状细胞癌的系统治疗主要使用PD-1单抗(西米普利单抗、帕博利珠单抗),但使用时需注意器官移植排斥反应的风险。

(六)皮肤血管炎

白塞综合征 :阿普米司特是FDA和EMA批准用于白塞综合征口腔黏膜溃疡的药物,结合EULAR推荐及临床经验,可作为三线治疗选择,其他部分药物如依那西普、IFX等也有治疗口腔溃疡有效的报道。

:阿普米司特是FDA和EMA批准用于白塞综合征口腔黏膜溃疡的药物,结合EULAR推荐及临床经验,可作为三线治疗选择,其他部分药物如依那西普、IFX等也有治疗口腔溃疡有效的报道。

嗜酸性肉芽肿性血管炎:IL-5Rα抑制剂(美泊利单抗)、抗CD20单抗(RTX)、抗IgE单抗(OMZ)等可用于传统治疗反应较差或不能耐受的患者,不同药物的使用方法和推荐等级不同。

巨细胞动脉炎:IL-6抑制剂(托珠单抗)被FDA和EMA批准用于成人巨细胞动脉炎患者,欧洲抗风湿病联盟推荐用法为皮下注射,每周1次,162mg/次,临床研究显示每周注射方案在预防复发方面更有效。

肉芽肿性多血管炎:RTX常用于诱导GPA临床疾病缓解以及严重GPA的维持治疗,FDA、EMA均已批准该药联合激素治疗2岁及以上严重活动性GPA患者。此外,avacopan(C5a受体抑制剂)也已获批用于联合标准治疗的成人严重活动性GPA,但我国及欧洲尚未批准。

坏疽性脓皮病:传统药物治疗仅对部分患者有效,近年来,针对发病过程中重要细胞因子及相关免疫通路的生物制剂及小分子药物逐渐应用,取得一定疗效,包括TNF-α抑制剂、乌司奴单抗、IL-17抑制剂等,但多数药物证据级别较弱,用法用量也无统一规范。

Sweet综合征:系统使用激素是一线用药基础,近年来,依那西普、IFX和ADA等TNF-α抑制剂,阿那白滞素(IL-1拮抗剂)和RTX等对于难治性Sweet综合征有较好疗效。

其他血管炎性皮肤病:包括结节性多动脉炎、显微镜下多血管炎、IgA血管炎 、冷球蛋白血症性血管炎及低补体荨麻疹性血管炎等。生物制剂如RTX、IFX、ADA和TCZ等在这些疾病的治疗中均有应用,可作为难治性病例的替代治疗药物 。

、冷球蛋白血症性血管炎及低补体荨麻疹性血管炎等。生物制剂如RTX、IFX、ADA和TCZ等在这些疾病的治疗中均有应用,可作为难治性病例的替代治疗药物 。

(七)其他皮肤病

白癜风 :JAK抑制剂、PDE-4抑制剂等小分子靶向药物展现良好前景。芦可替尼

:JAK抑制剂、PDE-4抑制剂等小分子靶向药物展现良好前景。芦可替尼 外用乳膏是FDA批准用于治疗12岁以上非节段型白癜风患者面部皮损的JAK抑制剂,其他JAK抑制剂如托法替布也有一定疗效,但需更多临床数据支持。PDE-4抑制剂阿普米司特可增强光疗疗效,2%克立硼罗软膏

外用乳膏是FDA批准用于治疗12岁以上非节段型白癜风患者面部皮损的JAK抑制剂,其他JAK抑制剂如托法替布也有一定疗效,但需更多临床数据支持。PDE-4抑制剂阿普米司特可增强光疗疗效,2%克立硼罗软膏 也可用于治疗。此外,α促黑素细胞激素类似物阿法诺肽联合NB-UVB光疗可提高白斑复色速度和效率。

也可用于治疗。此外,α促黑素细胞激素类似物阿法诺肽联合NB-UVB光疗可提高白斑复色速度和效率。

斑秃:JAK抑制剂可下调JAK-STAT通路,预防和治疗斑秃。巴瑞替尼 和利特昔替尼先后被批准用于成人和12岁及以上青少年重度斑秃的治疗。度普利尤单抗对于斑秃合并AD患者,可同时改善脱发,可作为补充治疗方法。

和利特昔替尼先后被批准用于成人和12岁及以上青少年重度斑秃的治疗。度普利尤单抗对于斑秃合并AD患者,可同时改善脱发,可作为补充治疗方法。

红细胞生成性原卟啉病 :阿法诺肽可与黑素皮质素受体1结合,为成人患者提供系统性光保护作用以预防光毒性,已在欧洲、美国和澳大利亚等国家或地区获批,国内尚未获批。

:阿法诺肽可与黑素皮质素受体1结合,为成人患者提供系统性光保护作用以预防光毒性,已在欧洲、美国和澳大利亚等国家或地区获批,国内尚未获批。

1型神经纤维瘤病:司美替尼是首个获批用于治疗该病的药物,适用于2岁及以上儿童和3岁及以上伴有症状、无法手术的丛状神经纤维瘤患者,通过抑制Ras-Raf-MEK-ERK信号通路中的MEK酶,发挥抑制肿瘤生长的作用。

遗传性血管性水肿 :针对不同发病机制,有多种靶向治疗药物。C1-INH替代疗法是常规预防青少年和成人HAE发作的一线治疗;艾替班特

:针对不同发病机制,有多种靶向治疗药物。C1-INH替代疗法是常规预防青少年和成人HAE发作的一线治疗;艾替班特 、Cinryze、艾卡拉肽、拉那利尤单抗

、Cinryze、艾卡拉肽、拉那利尤单抗 等分别用于急性发作治疗、预防性治疗等,不同药物的使用方法和推荐等级不同。

等分别用于急性发作治疗、预防性治疗等,不同药物的使用方法和推荐等级不同。

化脓性汗腺炎:ADA是目前唯一经FDA批准用于HS治疗的生物制剂,多国指南推荐为中重度HS常规治疗失败后的一线生物制剂。我国尚无批准用于治疗HS的生物制剂或小分子靶向药物,均为超适应证使用,需密切关注不良反应。其他靶向药物如TNF-α拮抗剂、IL-17拮抗剂等已陆续有临床应用,部分尚处于临床试验阶段。

四、未来展望:持续探索,砥砺前行

《皮肤病靶向治疗专家共识(2025版)》为皮肤病的靶向治疗提供了全面、科学、权威的指导。然而,皮肤病靶向治疗领域仍在不断发展,新的靶点和药物不断涌现。未来,需要进一步开展大规模的临床试验和真实世界研究,积累更多的用药经验,优化治疗方案,以提高皮肤病的治疗水平,为患者带来更多的福祉。同时,临床医生应密切关注行业动态,不断学习和更新知识,将最新的研究成果应用于临床实践,为患者提供更精准、更有效的治疗。