误认为胶质瘤的原发性小脑T细胞淋巴瘤1例分析

作者:曾冉,张学军,李彦江,刘旻谛,檀书斌,彭方强,王威,盖延廷,宋冬雷,上海市浦东新区浦南医院;秦智勇,复旦大学附属华山医院神经外科

原发性中枢神经系统淋巴瘤(Primary Central Nervous System Lymphoma,PCNSL),占颅内肿瘤 的0.3%~1.5%,约占非霍奇金淋巴瘤

的0.3%~1.5%,约占非霍奇金淋巴瘤 的1%,约95%为弥漫性大B细胞淋巴瘤(Diffuse LargeB-cell lymphoma,DLBCL),T细胞淋巴瘤极罕见。大部分位于幕上,小部分位于幕下。我院2018年9月份收治1例原发于小脑的T细胞淋巴瘤。

的1%,约95%为弥漫性大B细胞淋巴瘤(Diffuse LargeB-cell lymphoma,DLBCL),T细胞淋巴瘤极罕见。大部分位于幕上,小部分位于幕下。我院2018年9月份收治1例原发于小脑的T细胞淋巴瘤。

1.病例摘要

患者董某某,女性,53岁,言语不清40余天。既往有高血压,糖尿病,精神分裂症 病史。查体:神志清楚,对答切题,言语含糊,闭目难立、轮替试验等均正常,四肢肌力、肌张力正常,双侧病理征阴性。血常规

病史。查体:神志清楚,对答切题,言语含糊,闭目难立、轮替试验等均正常,四肢肌力、肌张力正常,双侧病理征阴性。血常规 、肝肾功能、电解质均正常。胸部CT未见明显异常。头颅MRI提示:右侧小脑上部短T1,长T2信号肿块影,边界不清晰,周边可见水肿

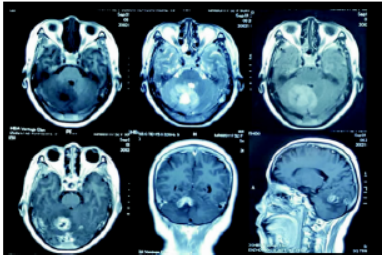

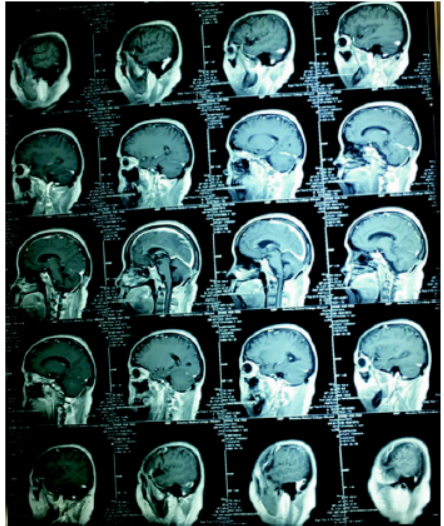

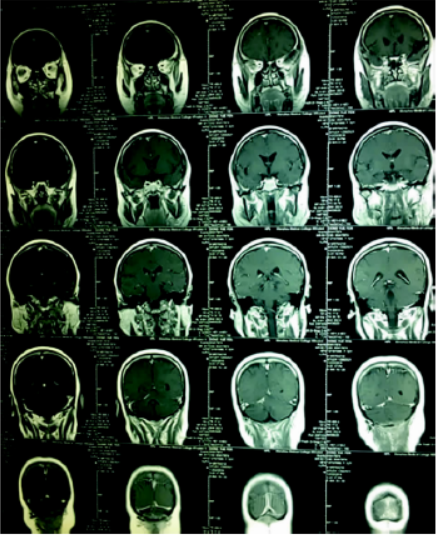

、肝肾功能、电解质均正常。胸部CT未见明显异常。头颅MRI提示:右侧小脑上部短T1,长T2信号肿块影,边界不清晰,周边可见水肿 带,肿瘤大小约2×2×1.5 cm。肿瘤增强后呈不均匀环形强化(图1、2)。入院诊断:右侧小脑肿瘤。

带,肿瘤大小约2×2×1.5 cm。肿瘤增强后呈不均匀环形强化(图1、2)。入院诊断:右侧小脑肿瘤。

图1 MRI平扫T1呈低信号,T2呈高信号,FLAIR呈稍高信号,增强呈不均匀强化。

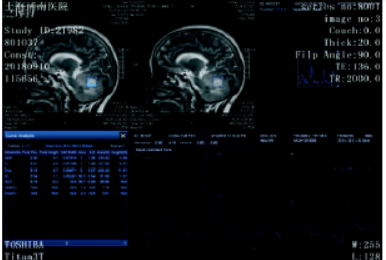

图2 患者的MRS提示:NAA明显下降,Cho明显升高

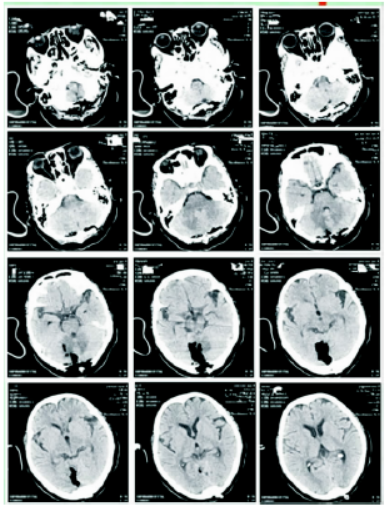

手术及病理:采取后正中入路,术中切开小脑皮层后可见灰白色肿瘤组织,质软,无包膜,边界不清,镜下肿瘤全切。术后及出院前复查头颅CT如图3、4。我院病理科病理结果提示T淋巴细胞增生性病变,倾向T细胞淋巴瘤,建议分子病理检测进一步确诊;免疫组化:圆形细胞CK-、GFAP-、CgA-、Syn-、S-100-、TTF-1-、LCA+、CD3弥漫+、CD56-、CD3阳性细胞Ki-67约60%,CD20和CD79α灶性+,CD68部分吞噬细

图3 肿瘤切除术后复查

图4 患者出院前复查

图5 ①CD3+;②LCA+;③CK-;④GFAP-;⑤CD20-;⑥ki-67:60%;⑦⑧⑨HE染色胞+、CD1α-(图5)。

随后送入华山医院病理科行进一步病理检查 ,结果提示:TCRBB、TCRGA区段示重排性单克隆峰阳性,提示该例标本为T细胞淋巴瘤可能。诊断仍未明确,家属将病理切片送入复旦大学附属肿瘤医院病理科,结果提示:(右小脑)外周T细胞淋巴瘤,小细胞性,具有细胞毒表型。免疫组化及原位杂交检测结果(HI18-24425):肿瘤细胞CD20-、CD3+、CD4-、CD5+、CD7+、CD8+、CD30-、CD43+、CD56-、TIA-1+、PD1+、EBER-、TdT-、Bcl-2-、Ki67+(约60-70%)。

,结果提示:TCRBB、TCRGA区段示重排性单克隆峰阳性,提示该例标本为T细胞淋巴瘤可能。诊断仍未明确,家属将病理切片送入复旦大学附属肿瘤医院病理科,结果提示:(右小脑)外周T细胞淋巴瘤,小细胞性,具有细胞毒表型。免疫组化及原位杂交检测结果(HI18-24425):肿瘤细胞CD20-、CD3+、CD4-、CD5+、CD7+、CD8+、CD30-、CD43+、CD56-、TIA-1+、PD1+、EBER-、TdT-、Bcl-2-、Ki67+(约60-70%)。

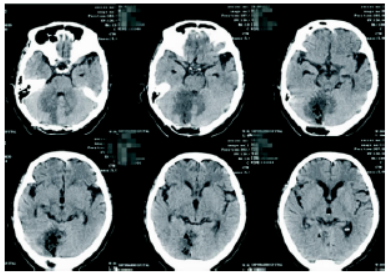

术后随访:术后3个月随访,该患者因存在精神分裂症,放化疗科医生不建议行放化疗,嘱定期复查,复查结果如图6、7。

图6 术后三个月复查

图7 术后三个月复查

2.讨论

原发性中枢神经系统淋巴瘤是指排除了系统性淋巴瘤,病变仅局限在中枢神经系统部位(大脑、小脑、脑干、脊髓等),属于非霍奇金淋巴瘤类,临床上较为少见,约占非霍奇金淋巴瘤的1%左右。PCNSL在颅内肿瘤中也非常罕见,约占颅内肿瘤的0.3%~1.5%。其中95%左右为弥漫性大B细胞淋巴瘤,T细胞起源的及其他类型的PCNSL发生率极低,大部分仅限于个案报道,2个数量比较多的病例报道见于法国和日本,报道中显示,原发性中枢神经系统T细胞淋巴瘤(Primary Central Nervous System T-cell Lymphoma,PCNSTL)所占的比例分别是3.6%和8.5%;西方国家的文献报道中,370例的PCNSL中,T淋巴细胞瘤8例(2%)。

淋巴瘤可发生在中枢神经系统的任何部位,但大多发生在幕上,大约50%发生在大脑半球,后颅窝占10%~30%,病变好发于基底神经节、胼胝体及脑室周围白质等部位。近年来,其发病率呈逐渐上升趋势,既往多见于获得性免疫缺陷患者,好发于30岁左右;近年来非免疫缺陷患者发病率也逐渐增高,好发年龄多在45~60岁左右。男女发病比率无明显差异。

PCNSL典型的临床表现主要是逐渐进展的局灶性症状,包括颅内压增高 、局灶性神经功能缺损、精神状态改变;有少量文献报道,病变可侵及眼球,引起视力

、局灶性神经功能缺损、精神状态改变;有少量文献报道,病变可侵及眼球,引起视力 下降、视物模糊等症状。PCNSTL的临床表现及预后与PCNSL是相类似的。PCNSL的磁共振表现为单发或者多发病灶,T1WI表现为脑灰质样的等信号或者稍低信号,T2WI表现为等信号或稍高信号;DWI及ADC图上表现为扩散受限的改变,即DWI稍高信号,ADC值下降;MRS表现为NAA峰值变低,并可见脂质峰;增强扫描表现为明显的均匀强化;瘤周水肿与肿瘤的大小不成比例,一般瘤周水肿和占位效应较轻。

下降、视物模糊等症状。PCNSTL的临床表现及预后与PCNSL是相类似的。PCNSL的磁共振表现为单发或者多发病灶,T1WI表现为脑灰质样的等信号或者稍低信号,T2WI表现为等信号或稍高信号;DWI及ADC图上表现为扩散受限的改变,即DWI稍高信号,ADC值下降;MRS表现为NAA峰值变低,并可见脂质峰;增强扫描表现为明显的均匀强化;瘤周水肿与肿瘤的大小不成比例,一般瘤周水肿和占位效应较轻。

本例患者为中年女性,病灶位于幕下,为T细胞淋巴瘤,且头颅MRI呈不均一的环形强化,易被误认为是胶质瘤。手术切除病灶对于单发的、巨大的原发性中枢神经系统淋巴瘤是一种不错的治疗方案,既可以起到降低颅内压力作用,又可以明确病理诊断。然而,手术不能够完全切除多发的病灶及呈浸润性生长的病灶,而且容易增加神经功能损伤的风险,因此,有部分专家认为手术切除病灶并不能使患者获益。

全脑放射治疗(Whole Brain Radiation Therapy,WBRT)是最早发现对PCNSL有效的方法,但是随后的研究发现,单纯的全脑放射治疗是不够的,长期预后欠佳;而联合环磷酰胺 、阿霉素、长春新碱

、阿霉素、长春新碱 和强的松化疗(CHOP方案),不仅不能增加患者生存率,反而比单纯的全脑放射治疗疗效更差;高剂量的甲氨蝶呤

和强的松化疗(CHOP方案),不仅不能增加患者生存率,反而比单纯的全脑放射治疗疗效更差;高剂量的甲氨蝶呤 (MTX)目前被认为是综合治疗的主心骨,当甲氨蝶呤剂量大于1.5mg/m2时,它能够通过血脑屏障而发挥作用;当单一使用甲氨蝶呤剂量达到8mg/m2时,它的总有效率可达74%,然而长期使用甲氨蝶呤容易增加细胞毒性;大剂量的MTX结合全脑放疗能够显著改善无进展生存期,但总体存活率无明显改善。

(MTX)目前被认为是综合治疗的主心骨,当甲氨蝶呤剂量大于1.5mg/m2时,它能够通过血脑屏障而发挥作用;当单一使用甲氨蝶呤剂量达到8mg/m2时,它的总有效率可达74%,然而长期使用甲氨蝶呤容易增加细胞毒性;大剂量的MTX结合全脑放疗能够显著改善无进展生存期,但总体存活率无明显改善。

本例患者术前诊断易误诊为胶质瘤,手术切除后病理结果提示淋巴瘤,且倾向于T细胞性淋巴瘤;因原发性颅内淋巴瘤中,大部分为弥漫性大B细胞淋巴瘤,对于放化疗敏感,目前一线治疗方案为基于高剂量MTX化疗疗法,但是总的预后较差;而对于T细胞淋巴瘤的放化疗疗效更无从可知,且目前原发性中枢神经系统T细胞淋巴瘤的患者较为罕见,很难形成较多的样本数量,原发性中枢神经系统淋巴瘤国际协作组织共收集了PCNSTL共45例,研究发现,PCNSTL的患者中位生存期一般在25个月左右,而生存时间的长短与体力状态及使用甲氨喋呤呈正相关。

总之,PCNSTL在颅内肿瘤中非常罕见,这类肿瘤的患者首选的治疗方案为以高剂量MTX为主的综合治疗,病理性质不明确时,可以取活检明确病理诊断,如确实占位效应明显,甚至影响生命体征时,可手术切除减压。

来源:曾冉,张学军,秦智勇,李彦江,刘旻谛,檀书斌,彭方强,王威,盖延廷,宋冬雷.误认为胶质瘤的原发性小脑T细胞淋巴瘤1例分析[J].国际神经病学神经外科学杂志,2019,46(02):186-189.