卵巢弥漫性大B细胞淋巴瘤1例并CT影像分析

作者:潘晗,王满香,陈长春,湖北省肿瘤医院

病例女,34岁,发现盆腔肿物1d入院。3年前使用曼月乐 避孕环(左旋炔诺孕酮

避孕环(左旋炔诺孕酮 孕缓释剂,20μg/d)治疗子宫内膜异位症,现偶感潮热等不适。超声提示盆腔实性包块。现无明显腹痛、呕吐等不适。

孕缓释剂,20μg/d)治疗子宫内膜异位症,现偶感潮热等不适。超声提示盆腔实性包块。现无明显腹痛、呕吐等不适。

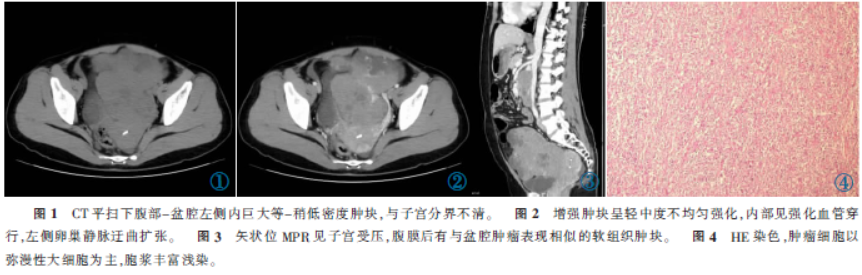

妇检无异常。实验室检查:血清人附睾分泌蛋白50.29pmol/L,CA125186.7μ/mL,β-HCG定量<0.10IU/L,CEA0.886μg/L,甲胎蛋白2.26IU/mL,CA7241.58μ/mL,乳酸脱氢酶370U/L。影像表现:CT扫描见下腹部-盆腔左侧巨大肿块与子宫分界欠清晰,范围约12.5cm×11.2cm,内密度不均匀;增强明显不均匀强化,内部见强化血管影,左侧卵巢静脉迂曲扩张。

彩超提示下腹盆腔实性肿块,大小约13.6cm×8.7cm×11.0cm。术前诊断考虑左侧附件来源恶性肿瘤,颗粒细胞瘤可能。治疗经过:入院完善检查后行全子宫+双附件切除术,术中探查盆腹腔轻微粘连,子宫常大,质地偏软,左侧附件区被肿瘤取代,多角形,质硬。

术后病理诊断为弥漫大B细胞淋巴瘤 ,免疫组化:PCK(-),VIM(部分+),SOX-10(-),MPO(-),LCA(+),CK8/18(-),CD20(+),PAX-5(+),CD3(T细胞+),CD5(T细胞+),Bcl-2(+),Bcl-6(+),C-myc(+,30%),CyclinD1(-),MUM-1(+),CD21(-),CD23(-),Ki-67(Li:90%),CD10(+),CISH:EBER(-)。患者术后恢复尚可,未行进一步治疗,要求出院。

,免疫组化:PCK(-),VIM(部分+),SOX-10(-),MPO(-),LCA(+),CK8/18(-),CD20(+),PAX-5(+),CD3(T细胞+),CD5(T细胞+),Bcl-2(+),Bcl-6(+),C-myc(+,30%),CyclinD1(-),MUM-1(+),CD21(-),CD23(-),Ki-67(Li:90%),CD10(+),CISH:EBER(-)。患者术后恢复尚可,未行进一步治疗,要求出院。

讨论

原发性女性生殖系统淋巴瘤(PFGSL)是相对少见的结外淋巴瘤。其常见部位为卵巢(37%)、子宫颈(21.4%)、子宫(16.5%),平均发生年龄47~57岁。其临床表现无特异性,表现为发热 、无痛性肿块,可伴阴道不规则出血、阴道分泌物增多、月经改变等。在实验室检查中,淋巴瘤常引起乳酸脱氢酶(LDH)升高,而雌激素

、无痛性肿块,可伴阴道不规则出血、阴道分泌物增多、月经改变等。在实验室检查中,淋巴瘤常引起乳酸脱氢酶(LDH)升高,而雌激素 、CEA、CA125、人类附睾蛋白4(HE4)等为正常或偏高,对鉴别诊断有指导作用。

、CEA、CA125、人类附睾蛋白4(HE4)等为正常或偏高,对鉴别诊断有指导作用。

卵巢淋巴瘤(Ovarian lymphoma,OL)最常见病理类型是弥漫性大B细胞淋巴瘤,约占59.8%、其次是滤泡性淋巴瘤,约11.9%,T淋巴细胞型和霍奇金淋巴瘤 少见。形态上肿瘤较大,质地呈鱼肉状,可见少量出血、坏死。镜下表现为肿瘤细胞弥漫性浸润,卵巢结构消失,瘤细胞大,胞浆丰富浅染,呈略嗜碱性,细胞核空泡状,核分裂象多见。OL的发病机制仍不甚明确,由于卵巢缺少淋巴组织,一些观点认为其发生与慢性炎症长期刺激引起B淋巴细胞聚集、NF-κB通路激活有关。

少见。形态上肿瘤较大,质地呈鱼肉状,可见少量出血、坏死。镜下表现为肿瘤细胞弥漫性浸润,卵巢结构消失,瘤细胞大,胞浆丰富浅染,呈略嗜碱性,细胞核空泡状,核分裂象多见。OL的发病机制仍不甚明确,由于卵巢缺少淋巴组织,一些观点认为其发生与慢性炎症长期刺激引起B淋巴细胞聚集、NF-κB通路激活有关。

本病例在病史上长期使用曼月乐治疗子宫内膜异位症,是否会因为慢性炎症刺激诱发肿瘤,尚不明确。在CT平扫 上,OL表现为单侧或双侧卵巢的实性肿块,体积较大,多呈类圆形或分叶状,边缘清晰,密度较均匀;增强轻度或中度强化,这可能与肿瘤细胞分布均匀且胞浆丰富有关,增强后坏死、钙化、囊变、出血罕见是OL影像上较典型的特征,也可以作为鉴别其他卵巢肿瘤的重要依据;OL还可引起腹膜后、盆腔淋巴结肿大,表现为成串分布、融合的软组织结节、肿块,其密度、强化方式与原发灶相似;部分病例甚至合并有肺部转移灶,其形态类似卵巢癌肺转移,易造成误诊。磁共振能够区分肿瘤与周围正常结构,结合CT更能协助诊断。

上,OL表现为单侧或双侧卵巢的实性肿块,体积较大,多呈类圆形或分叶状,边缘清晰,密度较均匀;增强轻度或中度强化,这可能与肿瘤细胞分布均匀且胞浆丰富有关,增强后坏死、钙化、囊变、出血罕见是OL影像上较典型的特征,也可以作为鉴别其他卵巢肿瘤的重要依据;OL还可引起腹膜后、盆腔淋巴结肿大,表现为成串分布、融合的软组织结节、肿块,其密度、强化方式与原发灶相似;部分病例甚至合并有肺部转移灶,其形态类似卵巢癌肺转移,易造成误诊。磁共振能够区分肿瘤与周围正常结构,结合CT更能协助诊断。

肿瘤MRI特点为累及单侧或者双侧卵巢的类圆形或分叶状实性肿块,边界较清晰,T1WI呈等低信号,T2WI呈稍高信号,由于肿瘤细胞排列密度高、胞浆较多,故DWI呈明显高信号。肿块信号大体均匀,无明显出血、坏死及钙化,增强呈轻至中度均匀持续强化,可见肿瘤包绕血管形成“血管漂浮征”,这是由于肿瘤生长压迫、包绕血管所致。腹膜后、肠系膜、盆腔淋巴结受累的MRI表现与原发灶相仿。

除此之外,OL还常合并有腹腔积液。OL需要与其他卵巢少见恶性肿瘤鉴别。卵巢颗粒细胞瘤和纤维卵泡膜细胞瘤、硬化性间质瘤均能分泌雌激素,常表现为阴道不规则出血;影像上前者以房分隔、蜂窝状囊实性肿瘤多见,但其实性表现者则缺乏特异性影像表现;纤维卵泡膜细胞瘤由于富含胶原纤维呈特征性实性不均密度和不均强化,硬化性间质瘤增强呈逐渐向心强化。无性细胞瘤CT上可见斑点状钙化,病灶周围及中央可见特征性的环形强化的包膜及粗大的纤维血管间隔。

综上所述,OL的CT影像学表现特异性不强,对于单侧或双侧卵巢较大肿瘤、密度均匀、轻中度强化、坏死钙化及出血囊变少见者,鉴别诊断需要考虑淋巴瘤可能。

来源:潘晗,王满香,陈长春.卵巢弥漫性大B细胞淋巴瘤1例并CT影像分析[J].中国临床医学影像杂志,2021,32(01):74-75.