术中超声在髓内小病灶切除的应用

作者:戴宇翔,周璐,倪红斌,南京大学医学院附属鼓楼医院神经外科

病灶局限于一个节段,或者累及两个节段、长度<2cm的脊髓髓内肿瘤,术中定位较困难。小病灶上下多无脊髓空洞,切除范围以及能否保留周围正常神经组织,对神经外科医师充满挑战。南京大学医学院附属鼓楼医院2016年12月-2019年12月收治仅累及单一节段髓内病变10例,术中B超联合电生理监测在体积小的脊髓髓内肿瘤的手术治疗取得较好疗效。

1.对象与方法

1.1临床资料

纳入标准:①MRI、术中证实髓内占位,且病灶长度<2cm。②完整的术前、术后影像学资料。③术中均行B超定位。④术中均行电生理监测。排除标准:①术前MRI考虑髓内占位,术中发现为髓外占位。②术后无法行B超定位。③术后失访病人。本组病人男性6例,女性4例;年龄24~68岁。McCormick神经功能分级:Ⅰ级2例,Ⅱ级8例。主要症状:下肢、背部疼痛、压迫感、烧灼感、感觉缺失、肌力减退、痛、温觉降低,排尿困难、尿失禁 。

。

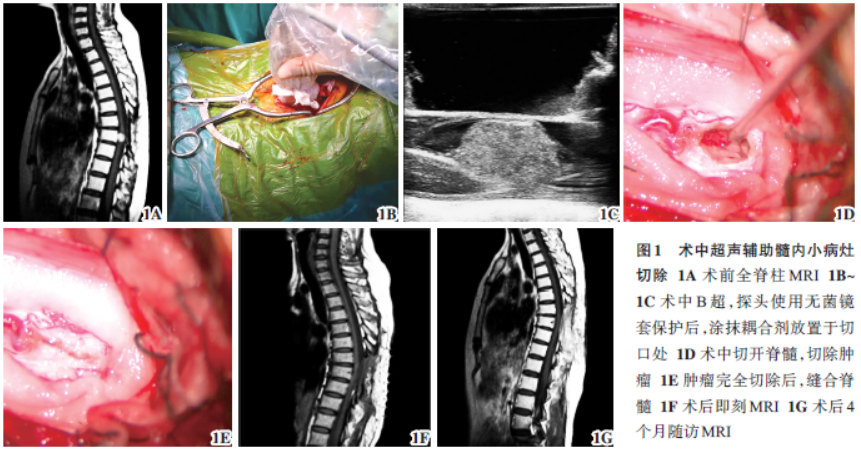

1.2影像学检查(图1A)

病人经沟通后均完善立位全脊柱正侧位片、全脊柱CT三维重建、MRI平扫+增强等影像学资料。本组MRI影像学主要表现:病灶均<2cm,周围脊髓轻度肿胀,信号不均。结合术后病理,星形细胞瘤为T1像等或稍短信号,T2像长信号,不均匀强化。室管膜瘤多为T1像、T2像长信号伴显著均匀强化。弥漫性中线胶质瘤 为T1像、T2像长信号,增强后环形强化。脉络丛乳头状瘤为短T1像信号、稍长T2信号伴明显均匀强化。毛细血管瘤为等T1像信号、等T2信号伴明显强化。

为T1像、T2像长信号,增强后环形强化。脉络丛乳头状瘤为短T1像信号、稍长T2信号伴明显均匀强化。毛细血管瘤为等T1像信号、等T2信号伴明显强化。

1.3手术方法(图1B~1F)

病人均采用俯卧位,保护性垫护,固定牢靠以避免术中运动诱发电位监测(MEP)出现意外。逐层分离,暴露相应节段,铣刀铣开椎板,硬脊膜切开并悬吊。术中超声对病灶进行探测定位,脊髓中线处切开蛛网膜及软膜。术中行体感诱发电位监测(SEP)和MEP。电生理发现任何异常改变时术者均暂停操作,放松牵拉力度;如MEP监测波幅降低至基线50%需停止手术。

23号尖刀片正中切开脊髓,神经剥离子向周围剥离脊髓,扩大暴露范围。边界清楚病变予以完整切除,边界不清病变依靠术中超声尽可能完整切除。对无法完整剥除的肿瘤,术中先行肿瘤囊内减压,不需要寻找肿瘤边界以避免脊髓损伤 。在切除肿瘤过程中尽量牵拉肿瘤壁而非脊髓来暴露界面和视野。尤其室管膜瘤不建议剥除囊壁,因囊壁不含肿瘤细胞,过度剥离会导致脊髓损伤。术中尽可能减少使用双极电凝,可以止血纱布压迫止血。肿瘤切除后,严密缝合硬脊膜,椎管采用连接片固定复位,逐层缝合肌肉、筋膜及皮肤。

。在切除肿瘤过程中尽量牵拉肿瘤壁而非脊髓来暴露界面和视野。尤其室管膜瘤不建议剥除囊壁,因囊壁不含肿瘤细胞,过度剥离会导致脊髓损伤。术中尽可能减少使用双极电凝,可以止血纱布压迫止血。肿瘤切除后,严密缝合硬脊膜,椎管采用连接片固定复位,逐层缝合肌肉、筋膜及皮肤。

2.结果

病变全切除9例,次全切除1例。术后肿瘤病理:星形细胞瘤3例,室管膜瘤4例,脉络丛乳头状瘤1例,毛细血管瘤1例,弥漫性中线胶质瘤1例。术后病人主要症状消失,脊髓功能好转。出院时9例病人McCormick神经功能分级Ⅰ级。1例髓内毛细血管瘤病人术后双下肢肌力2~3级,康复治疗半年后肌力恢复正常。术后门诊随访2~28个月,平均(16.1±5.6)个月,未见脊柱畸形和失稳(图1G)。1例弥漫性中线胶质瘤病人转肿瘤科行放化疗,余病例门诊随访观察,未见复发。

3.讨论

髓内脊髓肿瘤约占所有脊柱肿瘤的20%,最常见的髓内肿瘤是室管膜瘤和星形细胞瘤。由于脊髓在解剖学和生理功能上的特异性,髓内肿瘤的外科治疗是困难的并且具有高风险。尤其对于累及一个节段甚至体积更小的肿瘤,在术中定位困难时,不必要的脊髓损伤容易给病人带来不良预后及并发症。既往术者都是经验性寻找到脊髓不规则增粗膨大、或者病变区蛛网膜下腔变窄或闭塞的地方切开脊髓。但对于界限不清或与正常脊髓组织无法分辨的病灶,容易出现手术偏差。

术中超声应用于髓内病灶手术主要因两个特征:①脊髓黏弹性利于超声波传播,可获得极好图像。②信号不会被其他组织(如皮肤和皮下组织)扭曲。相较于正常脊髓声像图粗细均匀,星形细胞瘤内部回声常不均,与周围脊髓边界不清;室管膜瘤病内部回声多不均匀,因为有包膜,大部分边界较清晰,病变周围组织为等回声;脉络丛乳头状瘤声像图病变回声不均匀,边界清晰,周围等回声;毛细血管瘤呈偏强同声,周围清晰,内部回声不均匀,无明显血流信号。

髓内小病灶不会改变脊髓形态及蛛网膜下腔。在打开硬脑膜后,常看不到脊髓局部增厚,仅凭肉眼观察无法判断肿瘤位置,利用术中超声,可有效明确髓内病灶位置。本组在切开硬脊膜前将无菌超声探头轻轻垂直放置于硬膜囊上方,避免压迫硬脑膜和脊髓。再将探头旋转90°,明确肿瘤上下边界和左右边界,评估病灶位置和边缘,根据B超定位边界上下分别延长1cm切开硬脊膜。硬脊膜切开后,打开蛛网膜、释放脑脊液,在脊髓表面做进一步定位,这样可避免脑脊液释放后带来的病灶移位。重新评估病灶高度和横径后,正中切开脊髓。

术中超声可重复进行定位以评估手术切除范围。术中超声有助于辨别病灶边缘和灌注特征,对确定病变部位、规划硬膜开放程度和鉴别髓内病灶类型,具有特殊价值,真正实现微创、精准切除髓内病灶。建议有条件的单位在髓内病灶切除中使用术中超声,可改善术后神经功能。在术中超声协助下,大多数病例能实现精准安全切除病变。

来源:戴宇翔,周璐,倪红斌.术中超声在髓内小病灶切除的应用[J].中国微侵袭神经外科杂志,2021,26(02):76-77.