右侧桥小脑角区脉络丛乳头状瘤一例

作者:余松蓝,朱桂雯,袁玲玲,吴德红,龚晓虹,湖北省十堰市太和医院

患者女,50岁。因1年前无明显诱因出现双眼视力 下降,伴流泪,伴头晕,未行特殊治疗,症状逐渐加重入院。体格检查:体温36.5℃,脉搏

下降,伴流泪,伴头晕,未行特殊治疗,症状逐渐加重入院。体格检查:体温36.5℃,脉搏 75次/min,呼吸18次/min,血压119/80mmHg(1mmHg=0.133kPa)。

75次/min,呼吸18次/min,血压119/80mmHg(1mmHg=0.133kPa)。

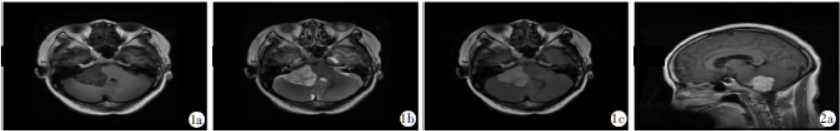

神志清楚,双侧瞳孔等大等圆,瞳孔直径(D)=3mm,对光放射敏感,双眼视盘充血、水肿 ,边界不清,视物模糊,右侧听力下降,颈软,脊柱生理弯曲存在,四肢肌力均为5级,深、浅反射均有,未诱发病理反射。颅脑磁共振(MRI)检查:右侧桥小脑角区示有团块状混杂信号灶,T2WI高、低信号、T1WI等低信号,FLAIR呈混杂高信号,大小约3.4cm×2.9cm×3.1cm,边界清晰。

,边界不清,视物模糊,右侧听力下降,颈软,脊柱生理弯曲存在,四肢肌力均为5级,深、浅反射均有,未诱发病理反射。颅脑磁共振(MRI)检查:右侧桥小脑角区示有团块状混杂信号灶,T2WI高、低信号、T1WI等低信号,FLAIR呈混杂高信号,大小约3.4cm×2.9cm×3.1cm,边界清晰。

脑干、右侧小脑半球和第四脑室受压,三脑室及双侧侧脑室稍扩大。颅内未见异常流空信号。团注钆喷酸葡胺 (Gd-DTPA)增强扫描,右侧桥小脑角区病变呈明显不均匀性强化见图1~3。

(Gd-DTPA)增强扫描,右侧桥小脑角区病变呈明显不均匀性强化见图1~3。

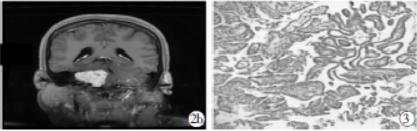

图1MRI示桥小脑角区肿块,脑干及右侧小脑半球、四脑室受压(a:轴位T1WI;b:T2WI;c:T2FLAIR);图2T1WI增强,可见肿块呈不均匀强化(a:矢状位;b:冠状位);图3病理结果(HE染色)可见分支乳头状结构

病理诊断:(右侧桥小脑角)脉络丛乳头状瘤,世界卫生组织(WHO)Ⅰ级。免疫组织化学结果:CKP(+),CK7(散+),CK20(-),Villin(-),S-100(+),SOX10(-),SO2(30%,1+),C56(-),EMA(-),GFAP(部分+),ki-67(1%+),Syn(+)。

讨论

脉络丛乳头状瘤是一类少见的颅脑肿瘤。在最新的2016年版WHO中枢神经系统肿瘤的分类中,将脉络丛乳头状瘤分为3类,分别是分化良好脉络丛乳头状瘤(CPP)WHOⅠ级、罕见的非典型CPP(WHOⅡ级)和高度侵袭性的CPC(WHOⅢ级)。脉络丛肿瘤是起源于脉络丛上皮的乳头状肿瘤,占所有颅脑肿瘤的0.4%~0.6%。CPP的发病年龄跨度很广,但多见于儿童,且多位于侧脑室;发生在成人的CPP相对少见,通常发生在第四脑室,部分少见于桥小脑角(CPA)。

脉络丛乳头状瘤的临床症状,多与颅脑内压力升高有关,而桥小脑角区的CPP,可引起颅神经Ⅴ、Ⅶ、Ⅷ障碍,表现出头晕,耳鸣,进行性耳聋,脸麻,甚至面瘫等症状。本例患者出现的临床症状,考虑主要是由于肿瘤压迫到脑干及右侧小脑半球、四脑室。

发生于CPA区的CPP的来源,主要有以下两种可能:①来源于不与脑室内脉络丛相连的异位脉络丛组织;②来源于经由Luschka孔突向外的小脉络丛组织。本例患者MRI平扫、增强以及在术中都未发现四脑室及幕上其他脑室系统的异常,所以推测该患者CPA区的CPP多为原发的异位脉络丛组织。CPP在CPA区的MRI表现:肿块表面不规则,呈“分叶状”或“菜花状”,肿块内部可有不规则囊变,在MRI上表现为粗糙颗粒状不均匀信号。

MRI T1WI呈等、低信号,T2WI呈高信号或混杂信号,增强扫描肿块明显强化。CPP病理标本呈灰红色,质韧,在光镜下,肿瘤细胞呈均一乳头状排列。CPP在MRI上呈细小颗粒状不均匀强化,这与病理上肿瘤细胞呈乳头状排列的特点相吻合。另外,发生于CPA区的CPP对周围脑组织产生压迫,可出现水肿带,并且肿瘤在生长较大时常压迫第四脑室及脑干,从而导致患者出现临床症状。

鉴别诊断:发生于CPA区的CPP主要与以下肿瘤进行鉴别:①脑膜瘤 :多以宽基底与邻近脑膜相连,增强后肿瘤邻近脑膜发生鼠尾状强化。②听神经瘤:虽多位于CPA区,但肿瘤与硬脑膜呈锐角相交,且多伴有内听道的扩大,增强后肿瘤实性成分明显强化,囊变部分无强化。

:多以宽基底与邻近脑膜相连,增强后肿瘤邻近脑膜发生鼠尾状强化。②听神经瘤:虽多位于CPA区,但肿瘤与硬脑膜呈锐角相交,且多伴有内听道的扩大,增强后肿瘤实性成分明显强化,囊变部分无强化。

综上所述,由于CPA区的CPP较为少见,影像诊断需要注意排除CPA区其他肿瘤。

来源:余松蓝,朱桂雯,袁玲玲,吴德红,龚晓虹.右侧桥小脑角区脉络丛乳头状瘤一例[J].实用医学影像杂志,2021,22(01):103-104.