一例健康人感染链格孢菌及皮肤链格孢病病例总结

作者:胡文英,冉玉平,庄凯文,Lama Jebina等.四川大学华西医院皮肤科.四川大学华西口腔医院国家重点实验室

摘要

患者为28岁男性,因左胫前溃疡、结痂一个月就诊。依据生物学形态及分子生物学鉴定,病人被诊断为由乔木链格孢(Alternaria arborescens)感染引起的皮肤链格孢病,患者口服伊曲康唑 ,外用0.25%的两性霉素B

,外用0.25%的两性霉素B 后治愈。我们回顾了29例皮肤链格孢病,90%的患者存在免疫缺陷,伊曲康唑(59%)和伏立康唑

后治愈。我们回顾了29例皮肤链格孢病,90%的患者存在免疫缺陷,伊曲康唑(59%)和伏立康唑 (24%)为该病主要有效治疗药物。

(24%)为该病主要有效治疗药物。

前言

链格孢是一种条件致病真菌,通常感染免疫缺陷患者,不过在极少数情况下也可能感染免疫功能正常的人,我们报告的正是一例健康成年人感染皮肤链格孢菌的病例,临床表现为左胫前溃疡。

病例报告

患者为28岁男性,因左胫前溃疡、结痂一个月就诊。一个月前,他不慎摔倒,左胫前撞到一块石头上出现轻微擦伤,至当地诊所,予酒精消毒等处理。2天后他观察到受伤部位出现一个小的棕黑色溃疡,口服、外用抗生素后均无明显效果,皮损 逐渐扩大。专科查体:左胫前一约2.5cm×1cm大小溃疡,溃疡表面结痂。(图1 a)

逐渐扩大。专科查体:左胫前一约2.5cm×1cm大小溃疡,溃疡表面结痂。(图1 a)

诊断和治疗

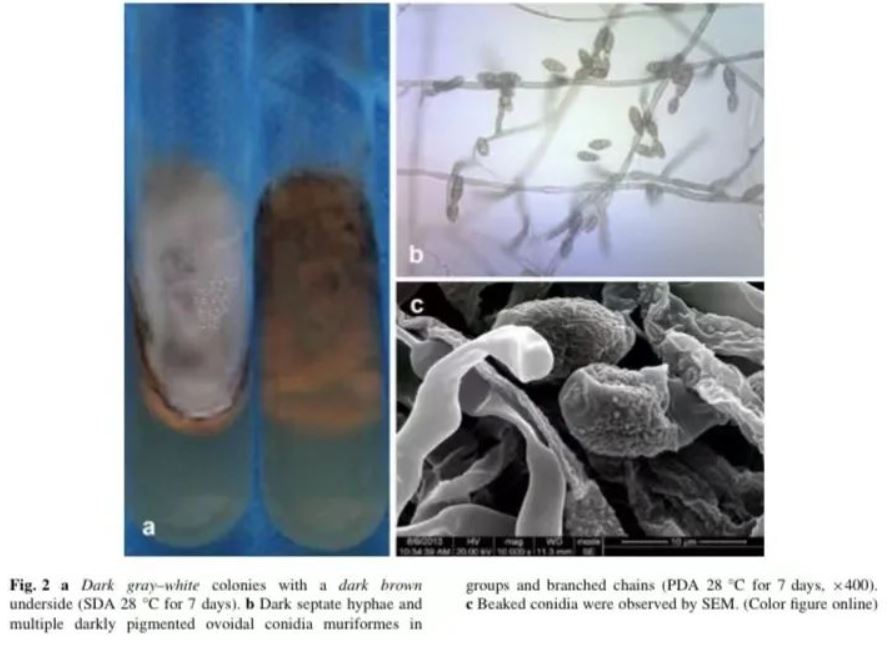

血常规 、肝肾功等实验室检查均正常,直接镜检及扫描电镜都查见真菌菌丝(图1c),真菌培养观察到深灰色-白色菌落(图2a)。聚合酶链反应和核糖体RNA基因ITS测序证实为乔木链格孢(Alternaria arborescens,GenBank登记号:KM205605),小培养的显微镜检查可见粗大菌丝,多个深色分隔孢子(图2b)。小培养的扫描电镜也查见大量分生孢子(图2c),取痂壳行组织病理学检查,银染查见分叉菌丝(图1e)。据生物学形态及分子生物学鉴定,该患者诊断为左胫前乔木链格孢感染,予以口服伊曲康唑 200mg一天两次,外用0.25%两性霉素B湿敷一天一次治疗近两个月,溃疡逐渐愈合,随访6个月无复发。

、肝肾功等实验室检查均正常,直接镜检及扫描电镜都查见真菌菌丝(图1c),真菌培养观察到深灰色-白色菌落(图2a)。聚合酶链反应和核糖体RNA基因ITS测序证实为乔木链格孢(Alternaria arborescens,GenBank登记号:KM205605),小培养的显微镜检查可见粗大菌丝,多个深色分隔孢子(图2b)。小培养的扫描电镜也查见大量分生孢子(图2c),取痂壳行组织病理学检查,银染查见分叉菌丝(图1e)。据生物学形态及分子生物学鉴定,该患者诊断为左胫前乔木链格孢感染,予以口服伊曲康唑 200mg一天两次,外用0.25%两性霉素B湿敷一天一次治疗近两个月,溃疡逐渐愈合,随访6个月无复发。

讨论

链格孢菌是暗色丝状真菌,是一种亲土壤性腐生菌,很少引起人类感染。我们总结了2004年至2014年Pubmed检索到的包括我们病例在内的29例皮肤链格孢病。总结了它们的特征和种类见表1(略),Coutinho等人报到了病例21-28,但他们的具体信息并未完整描述。29例病例中20例患者为男性,8例患者为女性,还有一例病例未提及性别。年龄17岁至85岁不等,中位年龄57岁。这些病例中86%的患者无明确外伤史。所有的感染部位均为肢端,包括前臂、手、脚、膝盖、大腿、手腕、脚踝、胫骨、手肘。这些部位均为易受伤部位,所以外伤被认为是皮肤链格孢病感染的一个危险因素。29例患者中,2例患者分别为细极链格孢(Alternaria tenuissima)和乔木链格孢(Alternaria arborescens)感染引起,18例患者为互格链格孢(Alternaria alternata)感染引起,剩下9例患者未鉴定到种。除了我们的患者,仅有2例患者是免疫功能正常的个体,一个是17岁的少年,血细胞计数正常没发现其它疾病,另一位患者无其它详细信息。90%的皮肤链格孢病患者均为免疫功能异常,例如器官移植患者,或者有一些潜在免疫低下的疾病,例如糖尿病,自身免疫性溶血性贫血 ,急性淋巴细胞白血病

,急性淋巴细胞白血病 ,肺鳞状细胞癌,系统性红斑狼疮。皮肤链格孢病无治疗标准,大部分病人被予以外科治疗和(或)抗真菌治疗。伊曲康唑是一种有着良好的药代动力学和安全性的广谱唑类抗真菌药物,59%的患者使用该药物,取得良好的疗效,治愈率94%(除去失访的一例)。24%的患者使用伏立康唑,治愈率57%。其它的抗真菌药物,例如盐酸特比萘芬

,肺鳞状细胞癌,系统性红斑狼疮。皮肤链格孢病无治疗标准,大部分病人被予以外科治疗和(或)抗真菌治疗。伊曲康唑是一种有着良好的药代动力学和安全性的广谱唑类抗真菌药物,59%的患者使用该药物,取得良好的疗效,治愈率94%(除去失访的一例)。24%的患者使用伏立康唑,治愈率57%。其它的抗真菌药物,例如盐酸特比萘芬 和两性霉素B均取得一定疗效。75%的患者被治愈(除去一例失访的患者),绝大部分患者经过抗真菌治疗均取得较好的预后。

和两性霉素B均取得一定疗效。75%的患者被治愈(除去一例失访的患者),绝大部分患者经过抗真菌治疗均取得较好的预后。

我们这例患者,平素身体健康,在过去的病史中无明确危险因素。他的诊断依据的是真菌培养,分子生物学鉴定,病理诊断以及扫描电镜。治疗上予以口服伊曲康唑,外用两性霉素B。该病例的有趣在于患者为一个非常罕见的免疫功能正常个体,我们也强调我们抗真菌治疗的有效性。

通过回顾以往的病例,我们总结出皮肤链格孢病主要发生于免疫功能异常的患者。皮肤链格孢病的主要临床表现为四肢的丘疹、溃疡、结节,伊曲康唑和伏立康唑为该病的有效治疗药物,如治疗及时恰当,该病预后较好。

利益冲突、参考文献(略)

来源: CSDCMA资讯平台