诊断挑战:戊肝or药物性肝炎? | 识“片”寻病

作者:谭友文 江苏大学附属镇江三院

本文为作者授权医脉通发布,未经授权请勿转载。

导读

急性戊肝的诊断在临床上并不是很困难,但和其他因素混杂在一起还是会给医生带来困惑。本文通过一例病例来分析其临床及病理学特点。

病例分享

男性,61岁,近日出现乏力、纳减并伴有皮肤黄染,无恶心、呕吐、发热 、皮疹

、皮疹 等不适。超声提示肝区回声正常,胆囊壁增厚、水肿

等不适。超声提示肝区回声正常,胆囊壁增厚、水肿 。TBIL 147 μmol/L,DBIL 119 μmol/L,ALB 32.9 g/L,ALT 257 U/L,AST 178 U/L,ALP 323 U/L,GGT 324 U/L。FibroScan:LSM 8.1 kpa。

。TBIL 147 μmol/L,DBIL 119 μmol/L,ALB 32.9 g/L,ALT 257 U/L,AST 178 U/L,ALP 323 U/L,GGT 324 U/L。FibroScan:LSM 8.1 kpa。

患者因为关节炎有长期使用对乙酰氨基酚 病史,平时使用量0.125 g/包,每天3-4包。近段时间无加量使用。既往无嗜酒史,无病毒性肝炎等病史。也无胆囊炎等病史。入院后予病毒性肝炎血清标志物检测,抗HEV-IgM强阳性(10倍基线水平),抗HEV-IgG阳性。诊断为急性戊型病毒性肝炎

病史,平时使用量0.125 g/包,每天3-4包。近段时间无加量使用。既往无嗜酒史,无病毒性肝炎等病史。也无胆囊炎等病史。入院后予病毒性肝炎血清标志物检测,抗HEV-IgM强阳性(10倍基线水平),抗HEV-IgG阳性。诊断为急性戊型病毒性肝炎 。

。

但病情分析中,有医生认为药物性肝炎(DILI)无法排除,甚至有医生认为就是对乙酰氨基酚引起的DILI,抗HEV-IgM有可能假阳性。诊断存在争议,对病人下一步的治疗也必定有争议,将来对乙酰氨基酚还可以使用吗?在征求病人意见后,我们进行了肝组织学检查。

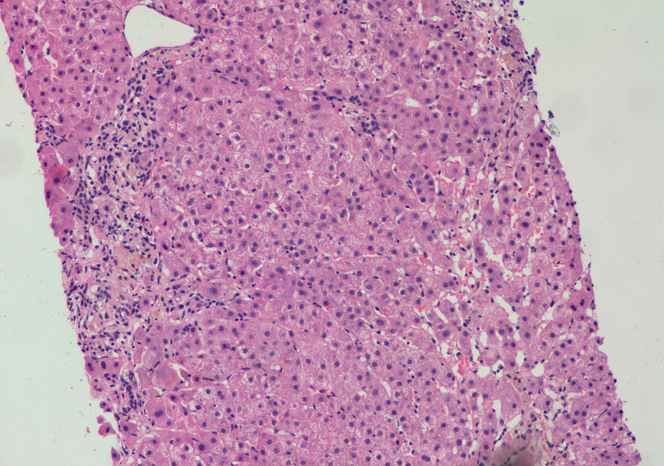

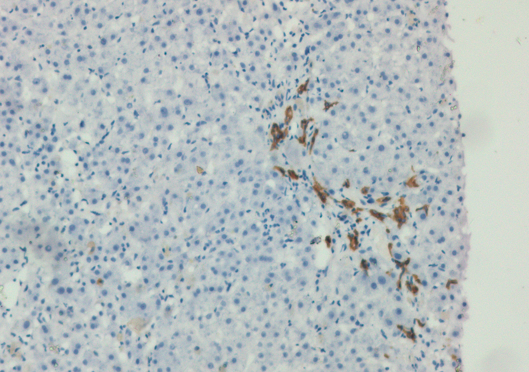

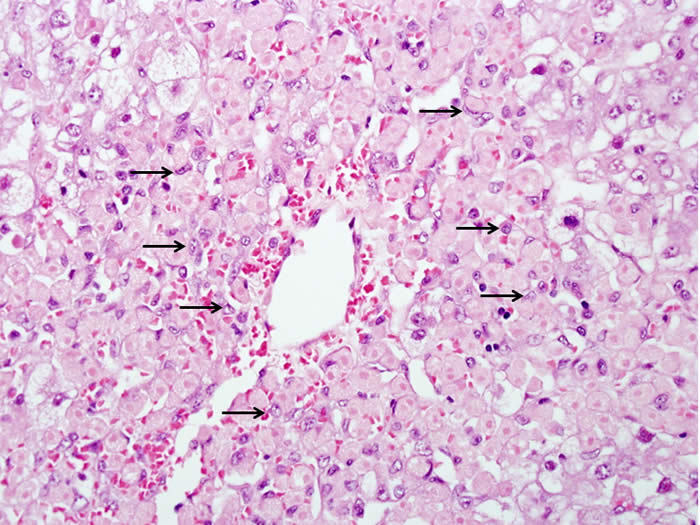

病理解读:肝细胞肝板结构基本正常,有点状坏死及炎症侵犯,病变汇管区为主,有嗜酸小体及肝细胞肿胀,肝细胞淤胆,炎症细胞以淋巴细胞多见,少量嗜酸粒,胆管增生明显,胆管破坏不明显,未见纤维化。总体印象,急性肝炎样变化。

戊肝感染的基本机制

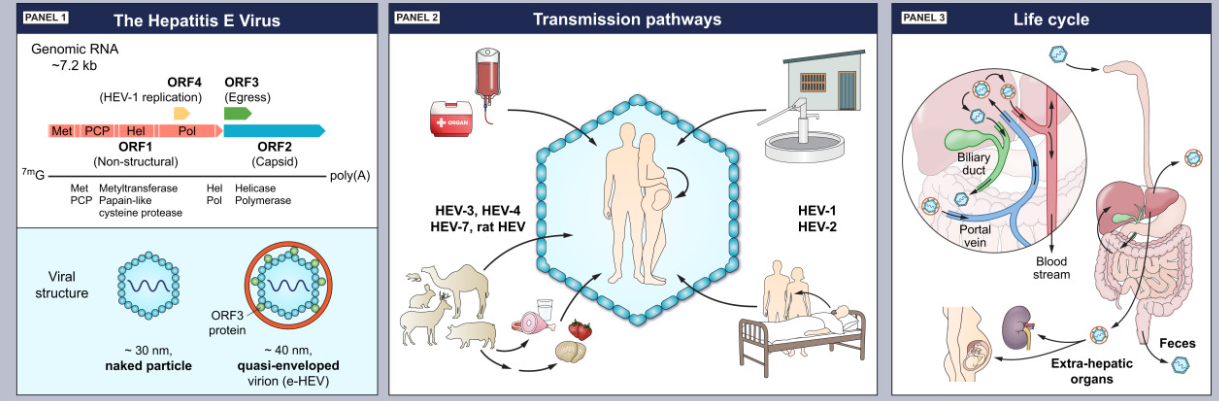

戊型肝炎病毒(HEV)属于嗜肝病毒(Hepeviridae),可以感染哺乳动物、鸟类和鱼类的病毒家族。基因型分为:HEV-1和-2仅限于人类;HEV-3和-4感染人类和动物,猪是主要宿主,还有鹿、野猪和兔子。HEV具有约7.2 kb的单链正链RNA基因组,编码3至4个开放阅读框(ORF),并被二十面体外壳包围(见面板1)。

ORF1由基因组RNA翻译而来,编码复制所需的非结构蛋白结构域。ORF2和ORF3重叠,并分别编码病毒出口所需的衣壳蛋白和磷蛋白。额外的ORF4蛋白促进HEV-1复制。HEV可以呈现为约30 nm的裸粒子或约40 nm的准包膜病毒粒子(e-HEV)。两种形式的HEV,裸露和准包膜形式,都具有传染性。真正的外泌体膜围绕e-HEV,并可能以非特异性方式促进消化外组织感染,包括胎盘、肾细胞或神经元。然而,HEV在肝脏或胎盘外复制的证据很少。大多数HEV感染是通过肠道获得的(见面板2)。

最近有人提出HEV首先在肠细胞中复制,然后作为e-HEV释放到门静脉血流中再感染肝细胞(见面板3)。

人类HEV感染的组织病理学

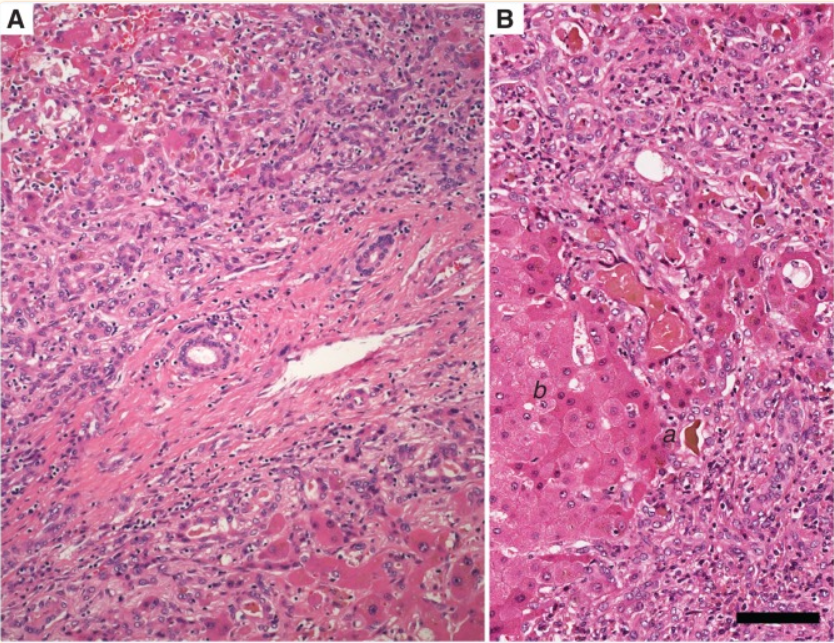

与其他类型的病毒性肝炎相比,人类HEV感染的组织病理学的信息较少。急性戊型肝炎肝损伤的典型模式类似于其他形式的急性肝炎中发现的典型病变。包括肝细胞膨胀、凋亡(嗜酸)体散落以及汇管区淋巴细胞浸润。中性粒细胞在实质和汇管区中相对常见,这在其他类型的病毒性肝炎中少见,淋巴细胞是主要的浸润细胞类型。对HEV感染常有胆汁淤积。可以是轻度或中度的可有胆小管堵塞,并导致肝细胞肿大并呈菊团样排列,特别是在汇管区周围区域。一些临床非常明显的胆汁淤积型案例在病理学可能较少的肝细胞损伤,戊型肝炎的胆汁淤积形式可能类似于甲型肝炎病毒(HAV)感染。胆汁淤积也可见破坏性胆管炎。严重的情况下,可能存在广泛的肝细胞坏死和实质塌陷,伴有明显的导管反应。

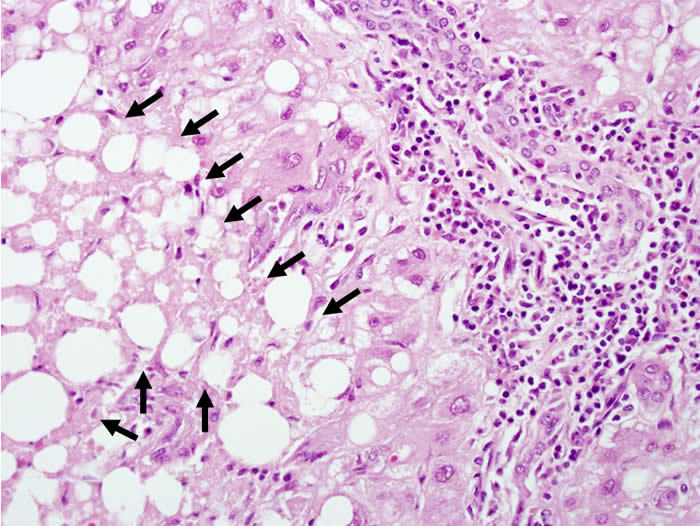

戊型肝炎。(A)H&E染色。汇管区周围实质包含明显的导管反应,其特征在于小胆管增殖,邻近肝细胞紊乱,扩张的胆小管和导管中可见明显的胆汁栓。轻度淋巴细胞浸润和邻近的实质分散。(B)H&E染色。来自同一患者的高放大倍率图像。在扩张的小管中明显的胆汁淤积,在右侧明显导管反应的界面处形成小胆汁湖,并且肝细胞(a)轻度空泡,缺乏正常的肝窦排列。比例尺,100 μm。

对乙酰氨基酚的肝损特点

对乙酰氨基酚是一种广泛使用的非处方止痛药和解热药,用于轻度至中度疼痛和发热。对乙酰氨基酚在低剂量下无害,过量服用时具有直接肝毒性,可导致急性肝损伤和急性肝衰竭 死亡。即使在治疗剂量下,对乙酰氨基酚也能引起短暂的血清转氨酶升高。

死亡。即使在治疗剂量下,对乙酰氨基酚也能引起短暂的血清转氨酶升高。

研究发现,每天服用4克对乙酰氨基酚的慢性治疗会导致部分受试者的血清转氨酶水平暂时升高,通常在3至7天后开始,39%的受试者的峰值升高超过3倍。这些升高通常无症状,并随着停止治疗或减少剂量而迅速缓解,在某些情况下,即使在全剂量下继续治疗也能迅速缓解。

虽然对乙酰氨基酚用于治疗剂量时几乎没有副作用,但最近的报告表明,其标准使用可能导致严重的过敏反应,包括史蒂文斯-约翰逊综合征(SJS)和中毒性表皮坏死松解症(TEN)。这两种综合征都可能危及生命,并且都可能伴有肝损伤的证据。然而,肝脏受累通常是轻微的,仅以血清转氨酶水平无症状的轻度至中度升高为特征。

对乙酰氨基酚最著名的肝毒性形式是由于有意或无意过量服用而导致的急性严重肝细胞损伤。这种伤害是由于大剂量对乙酰氨基酚的直接毒性作用造成的。醋氨酚肝毒性最常见于自杀 企图后,单次过量服用超过7.5克(通常超过15克)的对乙酰氨基酚。肝损伤通常在摄入后24至72小时开始,血清ALT和AST显著升高(通常高于2000 U/L),随后在48至96小时出现临床症状:黄疸

企图后,单次过量服用超过7.5克(通常超过15克)的对乙酰氨基酚。肝损伤通常在摄入后24至72小时开始,血清ALT和AST显著升高(通常高于2000 U/L),随后在48至96小时出现临床症状:黄疸 、意识模糊、肝功能衰竭,有时甚至死亡。肾功能不全的证据也很常见。如果损伤不太严重,血清转氨酶水平会迅速下降,恢复也很快。

、意识模糊、肝功能衰竭,有时甚至死亡。肾功能不全的证据也很常见。如果损伤不太严重,血清转氨酶水平会迅速下降,恢复也很快。

在数天内给予高治疗剂量或超治疗剂量的对乙酰氨基酚治疗疼痛,而不是故意服用过量的对乙酰氨基酚,也会发生类似的损伤。这种形式的对乙酰氨基酚肝毒性被称为意外或非故意过量,通常发生在禁食的患者,或同时患有疾病、酒精中毒或营养不良的危重患者,或先前患有慢性肝病的患者。儿童意外过量的情况通常是由于计算正确的剂量或使用成人大小的药片而不是儿童或婴儿配方时出错造成的。

对乙酰氨基酚中毒。汇管区域显示炎症,很可能与先前存在的酒精性肝病 有关。肝细胞大部分存活,但坏死区边缘明显(箭头所示)

有关。肝细胞大部分存活,但坏死区边缘明显(箭头所示)

少数存活肝细胞留在静脉附近,但大多数以肝细胞鬼影的形式出现。巨噬细胞(箭头)已经渗透到坏死区。坏死边缘的肝细胞显示气球样损伤和脂肪变性。

体会

该案例我们最后的诊断是急性戊肝,不认为是合并DILI,或者就是对乙酰氨基酚引起的DILI。DILI的诊断是排他性,肝脏病理也非“金标准”。之所以排除DILI可能,基于无法建立这次肝损与对乙酰氨基酚的逻辑因果关系,患者长期使用对乙酰氨基酚,并且在低剂量下使用,无加量使用也无出现皮疹等症状。RUCAM评分几乎无法得分(存在急性戊肝-3分)。

参考文献:

1. Khuroo M.S.Study of an epidemic of non-A, non-B hepatitis: possibility of another human hepatitis virus distinct from post-transfusion non-A, non-B type.Am J Med. 1980; 68: 818-824.

2. European Association for the Study of the Liver.Electronic address eee, European Association for the Study of the L EASL clinical practice guidelines on hepatitis E virus infection.J Hepatol. 2018; 68: 1256-1271.

3. Smith D.B.Izopet J.Nicot F.Simmonds P.Jameel S.Meng X.J.et al.Update: proposed reference sequences for subtypes of hepatitis E virus (species Orthohepevirus A).J Gen Virol. 2020; 101: 692-698.