拱顶石皮瓣在颌面部软组织缺损修复中的应用:8例报道

作者:王祎,陈传俊,项先旺,中国科学技术大学附属第一医院口腔医学中心

创伤、感染或肿瘤手术等原因,常导致颌面部皮肤及软组织缺损。修复这些缺损,需要根据缺损位置、大小及深度综合考虑,临床上有多种选择,如皮片移植、邻近瓣转移、游离皮瓣转移等。

局部皮瓣转移修复仍然是首选方法,因为局部邻近瓣在组织质量、厚度、外形和颜色方面与缺损区域皮肤最为相似,且对供区损伤最小。然而,传统的局部邻近皮瓣更适用于较小缺损的修复,而且容易形成不规则瘢痕,影响术后颌面部美学效果。

拱顶石皮瓣是一种局部含穿通支供血的岛状皮瓣,最初由Behan于2003年设计,并用于修复皮肤癌切除引起的皮肤缺损。因其具有操作简便,血供可靠,可修复较大缺损等特点,临床上已较多用于躯干、四肢、关节等软组织缺损的修复;但在颌面部的应用仍然较少。我们应用拱顶石皮瓣修复颌面部各类缺损8例,取得良好效果,现总结报道如下。

1.病例与方法

1.1病例资料

本组8例患者,均为2019年1月—2020年6月在中国科学技术大学附属第一医院口腔颌面外科行颌面部肿瘤切除,并采用拱顶石皮瓣转移修复颌面部缺损的患者。其中男3例,女5例;年龄45~82岁;皮肤鳞癌4例,恶性黑色素瘤1例,基底细胞癌 2例,颊癌侵犯皮肤1例;缺损范围4cm×3cm~15cm×8cm;缺损涉及颞部、颊部、眼睑、颏部等部位。

2例,颊癌侵犯皮肤1例;缺损范围4cm×3cm~15cm×8cm;缺损涉及颞部、颊部、眼睑、颏部等部位。

1.2手术方法

1.2.1原发灶切除

本组患者均在全麻下施行手术,按照无瘤原则完全切除肿瘤,安全边界为:鳞癌和基底细胞癌扩大至肿瘤边缘1.0cm,恶性黑色素瘤扩大至肿瘤边缘1.5cm。术中行冷冻病理检查 ,确保切缘无肿瘤残留。

,确保切缘无肿瘤残留。

1.2.2皮瓣转移

皮瓣设计与缺损长轴平行,并尽量与面部皮下血管走行一致。皮瓣短边紧邻缺损弧形创缘,两侧顶角为90°,皮瓣宽度为等于或大于创面最大宽度,皮瓣整体呈扇形。肿瘤切除后,根据设计,切开皮瓣3个边缘,深达SMAS浅层或颈深筋膜浅层。

根据皮瓣需要移动的自由度,分离皮瓣主体与基底组织床,但至少保留皮瓣中部与基底连接40%,以保证足够的穿支无损伤。皮瓣获得充分的移动度后,先从两边底角进行V-Y推进缝合,将扇形皮瓣向缺损方向推进,减小张力,然后将皮瓣推进,覆盖缺损创面。修剪皮瓣近创缘多余皮缘,按定点分层缝合;术后1周拆线。

2.结果

本组8例患者术后拱顶石皮瓣全部一期存活,未出现边缘坏死或糜烂,其中1例出现皮瓣下少量积液,经局部换药后愈合;所有患者均未出现感染等并发症。随访6个月以上,均未见肿瘤复发或瘢痕挛缩。患者对面部瘢痕均可接受;其中1例因肿瘤侵犯面神经下颊支予以切除,鼻唇沟变浅,其余患者面部无明显异常。

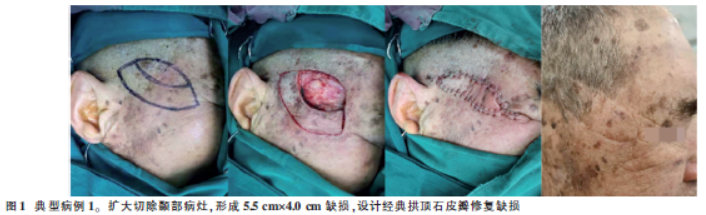

典型病例介绍:病例1,男,82岁,右侧颞部皮肤鳞状细胞癌 。扩大切除肿瘤后,创面约5.5cm×4cm大小,深达颞肌筋膜,使用拱顶石皮瓣修复(图1)。

。扩大切除肿瘤后,创面约5.5cm×4cm大小,深达颞肌筋膜,使用拱顶石皮瓣修复(图1)。

病例2,女,67岁,左侧颊黏膜鳞状细胞癌(T4aN0M0),肿瘤大小约4.5cm×2.5cm×1.5cm。全麻下行左颊部肿瘤扩大切除,左颈部淋巴结选择性清扫术(探查并摘除IA、IB区淋巴结送检,术中冷冻病理检查未见淋巴结转移)。手术扩大切除左颊部病灶后,形成左颊部洞穿型缺损,口内缺损12cm×11cm,口外缺损15cm×8cm。口内设计同侧颏下岛状瓣修复,口外设计拱顶石皮瓣,双瓣联合修复左颊部洞穿型缺损(图2)。

3.讨论

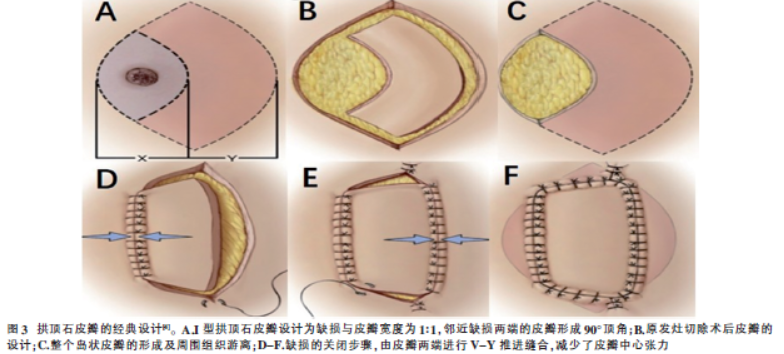

拱顶石皮瓣是一种基于合理的几何设计,经过皮瓣推进、转位,均匀消除创面周围张力,从而修复缺损的随意邻近组织瓣。其标准设计是由外侧角2个V-Y瓣和中部可移动皮肤梯形瓣构成,中部可移动皮肤宽度与缺损的宽度比为1∶1,长度由伤口大小决定(图3)。

拱顶石皮瓣分为4个亚型:①Ⅰ型—经典皮瓣或称标准皮瓣,钝性分离在深筋膜层以上;②Ⅱa型—梯形皮瓣的远端长边需切开深筋膜,以便更好游离,供瓣区关创不需植皮;Ⅱb型—于梯形皮瓣远端长边切开深筋膜,供瓣区需植皮关创;③Ⅲ型—缺损两边各设计1个拱顶石皮瓣,两瓣向中间推进以关闭缺损;④Ⅳ型—梯形皮瓣筋膜下分离达皮瓣的2/3,更大限度地增加皮瓣移动度。

皮肤软组织缺损的修复方法很多,包括皮片移植、局部皮瓣、游离皮瓣等。皮片移植的优点是可修复较大面积缺损,缺点是供区损伤较大,对受区血运要求较高;且术后远期颜色、质地与受区组织存在较大差异。游离皮瓣可修复大面积缺损,血管蒂长短和旋转更自由;但是,游离皮瓣创伤大,技术难度较高,皮肤美学匹配度差,临床医师的学习周期长;局部皮瓣的优点是皮瓣远期颜色和质地与周围组织相近,皮瓣容易取得,无须吻合血管,因此是颌面部首选的软组织修复方式。

拱顶石皮瓣是一种依靠随机穿支血管供血的曲面梯形皮瓣,其血供主要由肌肉穿支、肌间隔穿支以及深筋膜、皮下、真皮内的各级血管网共同组成,是一种含穿支血管的皮下组织蒂皮瓣,具有随意皮瓣的特点,血供有保障,修复部位广泛。

已有学者报道利用拱顶石皮瓣修复腿部缺损、眼睑重建术、腰骶部缺损修复等。拱顶石皮瓣也有局限性,不适于所有皮肤缺损,尤其是旋转弧度和修复范围有一定限制。因此,各种改良拱顶石皮瓣相继出现。

Moncrieff等描述一种以有限切口保留皮桥的方法,这种改良减少了皮下血管的创伤,术后水肿 减轻,伤口愈合过程中并发症风险下降。也有学者报告依靠筋膜下潜行切开进行皮瓣松解的方法,能够获得良好的皮瓣游离度,并提出可在内镜下进行筋膜下松解或游离。

减轻,伤口愈合过程中并发症风险下降。也有学者报告依靠筋膜下潜行切开进行皮瓣松解的方法,能够获得良好的皮瓣游离度,并提出可在内镜下进行筋膜下松解或游离。

Gomez等提出踏板区的概念,认为在拱顶石皮瓣筋膜层存在固有穿支,这部分固有穿支的筋膜层不进行游离,称为踏板区。踏板区周围90%的皮瓣均可做筋膜下分离,使皮瓣有更大的自由度,梯形皮瓣的设计宽度和缺损大小比可达5∶1.4。

在修复大面积缺损时,可获得良好的修复效果。本组2例颞部皮肤缺损患者,皮瓣筋膜层剥离达到60%,未出现血供异常。颌面部血运丰富,存在广泛的供血动脉网络,因此非常适合拱顶石皮瓣的设计和应用。

Behan等使用拱顶石皮瓣修复颌面部腮腺缺损;陈勇等利用改良设计的拱顶石皮瓣进行12例上唇缺损的修复,发现根据面部不同美学单位的毗邻,将拱顶石瓣设计成不典型的梯形,获得了良好效果。本组拱顶石皮瓣均一期成活,未出现坏死或感染并发症;且患者对面部瘢痕满意。

拱顶石皮瓣具有以下特点:

①在高龄患者优势独特,尤其是合并全身疾病的老年患者。拱顶石皮瓣手术创伤小,手术时间明显缩短;而且老年患者颌面部软组织松弛度良好,有利于皮瓣移动和旋转;

②由于面部形态的多样性和不规则性,为了更有效利用周围供体组织,以确保充分的组织动员和缺陷封闭,在设计时对皮瓣的形状并不要求标准,有时不必拘泥于“拱顶石形态”;

③在修复某些较大的颌面部缺损时,可作为游离皮瓣的替代皮瓣;或联合其他带蒂或转位皮瓣,关闭颌面部复杂不规则缺损,如颊部洞穿型缺损;

④设计时要注意选择皮瓣的轴向及皮纹方向,以避免组织瓣移动时发生眼睑外翻或口裂变形。综上所述,拱顶石皮瓣作为新兴的局部皮瓣具有血供丰富、应用范围广、手术过程短、张力小、不易形成病理性瘢痕、愈合过程快、与周围皮肤颜色 匹配等优点,适合颌面部软组织缺损的修复重建,值得推广应用。

匹配等优点,适合颌面部软组织缺损的修复重建,值得推广应用。

来源:王祎,陈传俊,项先旺.拱顶石皮瓣在颌面部软组织缺损修复中的应用:8例报道[J].中国口腔颌面外科杂志,2021,19(05):460-463.