孤独症谱系障碍患儿全麻日间口腔科治疗的围术期麻醉管理

作者:车璐,陈斐,朱波,北京协和医院麻醉科

孤独症谱系障碍(autism spectrum disorder,ASD)是一种有生物学基础的复杂的神经发育异常。对于ASD患儿,由于普遍存在社交沟通功能障碍等问题,无法配合牙科医师操作,因此只能在全麻下进行手术。由于ASD患儿在临床中并不常见,且围术期管理方法还未成熟。现将本院2016—2020年ASD患儿全麻下行日间口腔科治疗的资料进行回顾性分析,总结围术期麻醉管理要点,以供临床参考。

1.资料与方法

一般资料:本研究经医院伦理委员会批准(s-k1320)。选择2016年1月至2020年12月全麻下行日间口腔科治疗患儿,性别不限,年龄<18岁,ASAⅠ—Ⅲ级,根据《精神障碍诊断与统计手册第5版》诊断标准诊断为ASD。

麻醉方法:患儿术日清晨于手术室预麻间,在亲属的陪伴下,开放外周静脉通路。入室后,所有患儿行常规心电监护,监测ECG、SpO2、BP。如无静脉通路,则入室后采用6%~8%七氟醚面罩吸入诱导。

待患儿入睡后停止吸入七氟醚,静脉给予地塞米松 0.1mg/kg、芬太尼

0.1mg/kg、芬太尼 3μg/kg、丙泊酚

3μg/kg、丙泊酚 2mg/kg、罗库溴铵

2mg/kg、罗库溴铵 0.6mg/kg进行麻醉诱导。麻醉维持采用七氟醚吸入或者丙泊酚静脉持续泵注,麻醉深度采用BIS监测,维持BIS40~60。气道管理方面均采用经鼻气管插管,术中机械正压通气。

0.6mg/kg进行麻醉诱导。麻醉维持采用七氟醚吸入或者丙泊酚静脉持续泵注,麻醉深度采用BIS监测,维持BIS40~60。气道管理方面均采用经鼻气管插管,术中机械正压通气。

术毕所有患儿送入麻醉恢复室进行观察至少20min,有条件尽早拔出静脉通路防止患儿躁动意外。待Aldrete麻醉恢复评分>9分可让患儿在家属的陪伴下出院。在麻醉诱导和恢复室恢复过程中尽量全程有亲属陪伴并且营造安静舒适的氛围,避免使用约束带。

2.结果

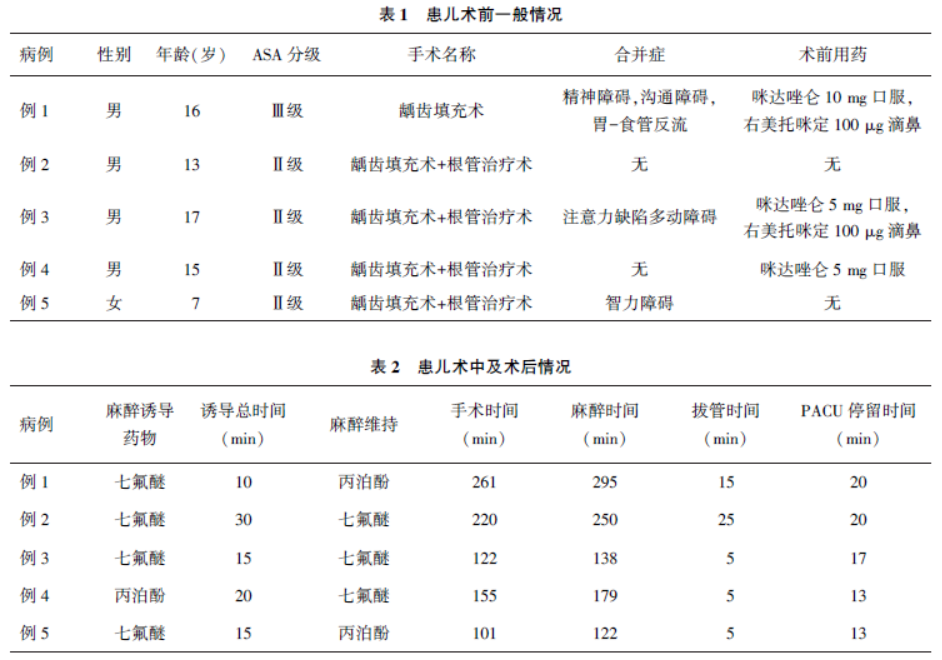

通过电子病历系统共筛选并纳入患儿5例,均采用经鼻气管插管全麻。4例使用七氟醚吸入完成麻醉诱导,1例患儿成功清醒建立外周静脉通路后,通过静脉给药完成诱导。术中麻醉维持2例使用丙泊酚持续输注维持麻醉,其余3例采用七氟醚吸入维持。3例使用镇静药物予以术前预先镇静。使用药物的种类和给药方式根据患儿情况而定(表1—2)。

3.讨论

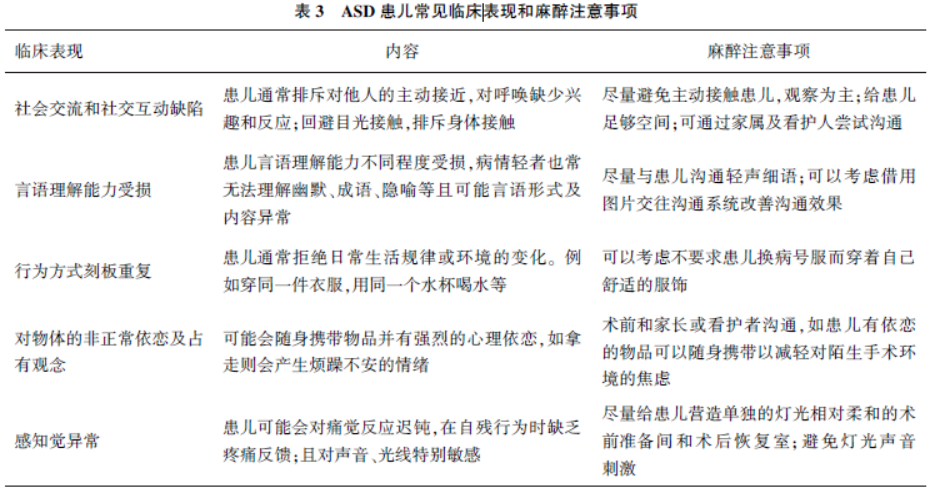

ASD是一种神经发育异常疾病,全球发病率约为0.76%。据报道,我国ASD发病率约为0.3%~1%,男女比例为3∶1,本研究中男性患儿亦较多。参考2013年更新的美国《精神疾病诊断与统计手册—第5版》,诊断为ASD的患儿可能具有一些明显的特征(表3)。

对于ASD患儿,需要注重术前访视。ASD可能与多种神经发育疾病和遗传综合征相关。我国一项大型横断面调查显示,有68.8%的ASD患者存在神经或精神系统合并症。本研究中亦有1例患儿合并精神系统病症。因此,麻醉科医师需警惕患儿是否在接受抗精神病药物的治疗。目前ASD的药物治疗并没有确切的病理生理机制依据,大多是对相应症状(靶症状)进行对症治疗。

针对攻击性行为和自残,可能会使用的抗精神病药物,尤其是利培酮 ,已被证明可用于治疗自闭症的行为症状。抗精神病药物的不良反应种类多且发生率高,典型和非典型抗精神病药不良反应有所不同,需要详细阅读药品说明书以便对围术期用药做出指导。ASD患儿术前使用的药物如果在围术期停用,可能会加重原有症状,如肌张力障碍、运动障碍、躁动和精神症状,Huyse等研究建议术前用药在围术期延用。

,已被证明可用于治疗自闭症的行为症状。抗精神病药物的不良反应种类多且发生率高,典型和非典型抗精神病药不良反应有所不同,需要详细阅读药品说明书以便对围术期用药做出指导。ASD患儿术前使用的药物如果在围术期停用,可能会加重原有症状,如肌张力障碍、运动障碍、躁动和精神症状,Huyse等研究建议术前用药在围术期延用。

本研究纳入的患儿,在计划手术当日术前等候区,明显表现出社会交流和社交互动缺陷,在有看护人陪同的情况下,有些亦无法完成预先经口予以镇静药物。提前安排好和ASD患儿的沟通可以减少不良事件的发生。

跟患儿沟通的过程中,需遵循的原则可总结归纳为以下几点:(1)提前识别出患儿压力增加的迹象,例如重复刻板运动增加,来回踱步等;(2)提前向家长或者熟悉患儿情况的看护人了解容易刺激患儿的触发因素并且在围术期避免;(3)与家长协商,使用减轻患儿压力的活动,例如利用患儿平日的兴趣爱好活动作为分散注意力的手段;(4)提供低感官刺激的环境,例如安静的、无嘈杂人员的房间;(5)在跟患儿沟通过程中使用自信并且低音量的声音。

术前用药在ASD患儿中格外重要,良好的术前镇静可以使后续麻醉诱导更为顺利。Brown等研究表明,在ASD患儿中使用的术前用药种类及药量和普通患儿无显著差异。Swartz等回顾性研究表明,轻型ASD患儿通常不需要额外的术前镇静也可配合手术。

但ASD患儿的个体差异巨大,每个患儿的配合程度以及需要药物的剂量及能达到的效果往往需要根据具体情况进行判断。常见术前用药包括咪达唑仑 和氯胺酮

和氯胺酮 等,咪达唑仑可以经静脉注射、口服以及肌肉注射,氯胺酮则多为肌肉注射和口腔颊黏膜吸收。

等,咪达唑仑可以经静脉注射、口服以及肌肉注射,氯胺酮则多为肌肉注射和口腔颊黏膜吸收。

在麻醉诱导过程中,理论上应尽量避免使用约束带。儿时经历全麻手术时接受约束带约束,会在成年后仍留下一定的心理创伤。ASD患儿更应注意避免使用约束带,本研究所有患儿均未使用约束带。Meyers等研究表明,与清醒诱导技术比较,在普通儿科群体中使用“偷诱导”睡眠诱导技术和术后行为障碍的发生率更低。

本研究中有1例患儿在两种镇静药物效果不明显的情况下,采用低环境刺激,以轮椅分散注意力,家长陪同进入手术间,通过吸入麻醉药物,待意识消失后再建立静脉通路实施麻醉诱导和气管插管。

在术中麻醉药物维持方面,ASD的发病机制源于中枢神经发育的关键时期兴奋/抑制信号的平衡被打乱、兴奋性增强、抑制性减弱,γ-氨基丁酸(GABA)是中枢神经主要的抑制性神经递质,临床上常用的全身麻醉药物丙泊酚可通过增强GABA受体的活性产生快速催眠镇静作用。

有动物模型研究表明丙泊酚可以改善ASD大鼠的刻板重复行为。故在术中维持时可优先考虑丙泊酚作为维持药物,但术中使用丙泊酚是否会改善ASD以及围术期和长期结局尚无定论。Han等研究表明,小剂量苯二氮类药物氯硝西泮 ,曾在成年自闭症小鼠中通过抑制兴奋性突触传递或增强抑制性突触传递,可逆转GABA能的降低、改善其行为缺陷。故在ASD患儿的手术过程中可考虑优选苯二氮类镇静药物提供辅助镇静。

,曾在成年自闭症小鼠中通过抑制兴奋性突触传递或增强抑制性突触传递,可逆转GABA能的降低、改善其行为缺陷。故在ASD患儿的手术过程中可考虑优选苯二氮类镇静药物提供辅助镇静。

Elmorsy等研究表明,ASD大鼠所需丙泊酚镇静药物剂量大于非ASD大鼠。ASD患儿由于疾病本身对中枢神经系统的影响,其所需的镇静药物用量亦会有所不同,术中宜采用麻醉深度监测。为恢复室的患儿提供一个单独的安静环境有助于其更好地平稳度过围术期。

Lardner等研究表明,父母在PACU中的出现减少了患儿术后2周内的消极行为改变,但患儿在PACU中哭泣的发生率差异无统计学意义。对于躁动的患儿,疼痛、恶心、苏醒期躁动与单纯紧张焦虑的鉴别诊断存在一定的困难,建议可以使用非语言类的疼痛评估方法(如FLACC量表)进行辅助判断。本研究纳入的5例患儿在PACU内均未发生严重的躁动,待Aldrete麻醉恢复评分>9分,在家属的陪伴下出院。

综上所述,孤独症谱系障碍患儿临床上较为少见,麻醉科医师缺乏管理经验。术前沟通到诱导过程需考虑患儿社交沟通和社会互动缺陷带来的困难,尽量营造安静、熟悉的环境。可通过预先镇静使得麻醉诱导过程更加平顺,术中使用麻醉深度监测。

手术结束后尽早拔除静脉通路,围术期避免约束带以及人工束缚。对于ASD患儿,未来应努力建立一套科学、可行的、多学科合作临床诊疗规范,并进行前瞻队列研究,对ASD患儿术后近期和远期的情况加以监测,为有特殊需求的患儿提供更精准和更有人文关怀精神的麻醉医疗服务。

来源:车璐,陈斐,朱波.孤独症谱系障碍患儿全麻日间口腔科治疗的围术期麻醉管理[J].临床麻醉学杂志,2021,37(12):1302-1305.