儿童结肠炎性肌纤维母细胞瘤伴肠梗阻1例并文献复习

作者:董璐,闫喆,王春祥,天津市儿童医院(天津大学儿童医院)影像科

炎性肌纤维母细胞瘤(inflammatory myofibroblastic tumor,IMT)在2013年版WHO软组织肿瘤的最新分类中被定义为由分化的梭形肌纤维母细胞、纤维母细胞组成,是伴有浆细胞 、淋巴细胞、嗜酸性粒细胞等炎性细胞的肿瘤,归为中间性,少数归为可转移类。IMT全身均可发病,包括肺部、头颈部、大网膜及肠系膜等,发生于胃肠道者较为罕见,发生在儿童及青少年胃肠道者更为罕见。本文报道1例儿童结肠多发IMT继发肠梗阻的临床、病理及影像资料,并复习相关文献,总结胃肠道IMT的影像特征及鉴别诊断,旨在提高对其认识及诊断水平。

、淋巴细胞、嗜酸性粒细胞等炎性细胞的肿瘤,归为中间性,少数归为可转移类。IMT全身均可发病,包括肺部、头颈部、大网膜及肠系膜等,发生于胃肠道者较为罕见,发生在儿童及青少年胃肠道者更为罕见。本文报道1例儿童结肠多发IMT继发肠梗阻的临床、病理及影像资料,并复习相关文献,总结胃肠道IMT的影像特征及鉴别诊断,旨在提高对其认识及诊断水平。

1.临床资料

患儿男,12岁,无明显诱因腹胀伴腹痛1个月余,以胃肠炎对症治疗后症状改善不明显。1周前出现恶心、呕吐。有排气,但排便量少。外院立位腹平片及腹部CT 检查提示结肠占位伴肠梗阻。为进一步诊治收入天津市儿童医院。查体:腹膨隆,可见肠型,未见蠕动波,散在压痛。

检查提示结肠占位伴肠梗阻。为进一步诊治收入天津市儿童医院。查体:腹膨隆,可见肠型,未见蠕动波,散在压痛。

实验室检查:血红蛋白 81g/L(正常值:110~160g/L),C反应蛋白92.5mg/L(正常值:0.068~8.2mg/L),白细胞计数(7.52×109/L)及中性粒细胞比例(74%)均正常,肿瘤标志物检查结果未见异常。既往体健,发育正常,营养中等,生命体征平稳。

81g/L(正常值:110~160g/L),C反应蛋白92.5mg/L(正常值:0.068~8.2mg/L),白细胞计数(7.52×109/L)及中性粒细胞比例(74%)均正常,肿瘤标志物检查结果未见异常。既往体健,发育正常,营养中等,生命体征平稳。

2.影像表现

2.1CT表现

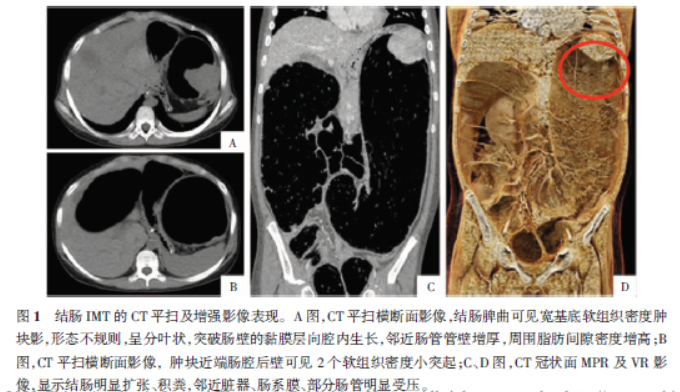

平扫显示左中腹部结肠脾曲可见宽基底软组织密度肿块影,形态不规则,呈分叶状,肿块突破肠壁的黏膜层向腔内生长,并占据整个肠腔,大小约4.7cm×5.8cm×4.6cm(图1A);肿块近端肠腔后壁可见2个软组织密度小突起(图1B)。邻近肠管管壁增厚,周围脂肪间隙密度增高,可见多发软组织密度小结节影。

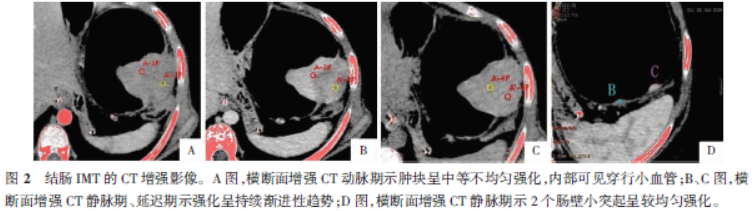

冠状面多平面重组(multiplanar reformatoion,MPR)及容积再现(volume refomation,VR)影像显示横结肠及右半结肠明显扩张积粪,肠系膜、胰腺、胃及部分肠管明显受压,肿块远端肠管未见明显扩张,提示结肠脾曲肿物继发结肠梗阻(图1C、1D)。增强后动脉期肿块呈中等不均匀强化,内部可见细小的穿行血管,静脉期、延迟期呈持续渐进性强化趋势;肠腔内2个小突起呈较均匀强化(图2)。

2.2能谱分析

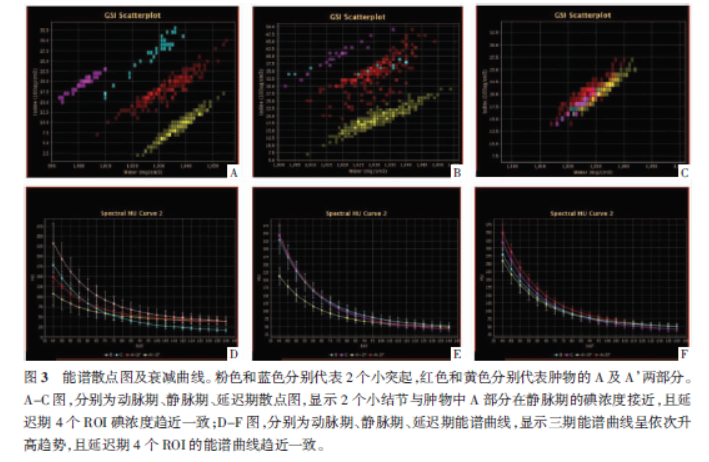

如图2所示,从肿物上选取2个部位A、A’,并从肿块近端肠腔后壁选取2个小突起B、C作为兴趣区(ROI),对4个ROI进行能谱分析。能谱散点图显示2个小突起与肿块的A部位在静脉期的碘 浓度接近,且延迟期4个ROI的碘浓度趋一致。动脉期、静脉期、延迟期能谱曲线呈依次升高趋势,且延迟期4个ROI的能谱曲线趋一致(图3)。

浓度接近,且延迟期4个ROI的碘浓度趋一致。动脉期、静脉期、延迟期能谱曲线呈依次升高趋势,且延迟期4个ROI的能谱曲线趋一致(图3)。

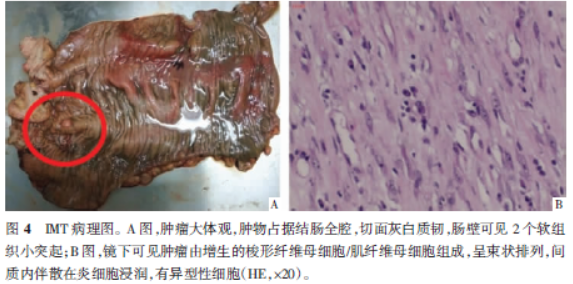

3.手术与病理

术中结肠脾曲腔内可触及4cm×4cm×5cm不规则质硬肿物,占据结肠全腔。近远端结肠形成明显粗细交界,周围系膜部分粘连,脾曲近端结肠严重扩张,肠壁苍白、增厚,张力高,小肠轻度扩张;脾曲远端结肠质地、直径未见明显异常。肿物切面灰白、质韧,距肿物1.5cm及2cm处可见2枚结节。术中冰冻病理提示梭形细胞来源肿瘤。术后病理:镜下肿瘤由增生的梭形纤维母细胞/肌纤维母细胞组成,呈束状排列,间质内伴散在炎性细胞浸润,瘤细胞有异型,符合IMT,肿瘤侵犯肠壁全层。肠系膜淋巴结未见肿瘤细胞。

免疫组化:波形蛋白(Vimentin)(+)、钙调蛋白(Calponin)(+)、间变性淋巴瘤激酶(ALK)(+)、平滑肌肌动蛋白(SMA)(+)、CD34部分(+)、CD68散在(+)、S-100(-)、CD117散在少(+)、白细胞共同抗原(LCA)(+)、Ki-67(+)约2%。最终诊断为结肠IMT伴近端结肠梗阻。

4.讨论

4.1临床特点

IMT的病因及发病机制尚不明确,细菌、真菌和病毒(人类疱疹病毒4型、人免疫缺陷病毒)感染可能是发病诱因;手术后异常修复、激素治疗、放化疗、自身免疫功能异常是协同因子。本例病灶位于结肠,患儿以腹痛、腹胀、恶心呕吐等肠梗阻症状就诊。有部分病例起病隐匿,无明显临床症状,发生于结肠或直肠者亦可表现为便血、腹泻 或便秘

或便秘 等。本例病人实验室检查可见白细胞计数增高,亦与以往文献报道结果一致,提示肿物的炎性细胞成分含量较高及其浸润作用。

等。本例病人实验室检查可见白细胞计数增高,亦与以往文献报道结果一致,提示肿物的炎性细胞成分含量较高及其浸润作用。

4.2病理特征

IMT按照病理形态划分为3种组织学亚型。Ⅰ型:黏液型,梭形的肿瘤细胞间散在大量的炎性细胞及新生血管,存在广泛的间质水肿 及黏液变性。Ⅱ型:梭形细胞致密型,梭形的肿瘤细胞排列密集,呈束状或纵横交错,散在淋巴细胞和浆细胞。Ⅲ型:纤维型,以致密的胶原纤维成分为主,炎性细胞浸润相对较少,类似瘢痕组织。

及黏液变性。Ⅱ型:梭形细胞致密型,梭形的肿瘤细胞排列密集,呈束状或纵横交错,散在淋巴细胞和浆细胞。Ⅲ型:纤维型,以致密的胶原纤维成分为主,炎性细胞浸润相对较少,类似瘢痕组织。

本例术后病理检查 ,镜下可见束状排列的梭形细胞间散在炎性细胞,为梭形细胞致密型。同时,免疫组织化学显示波形蛋白(Vimentin)(+)、钙调蛋白(Calponin)(+)、间变性淋巴瘤激酶(ALK)(+)、平滑肌肌动蛋白(SMA)(+)、CD34部分(+)、CD68散在(+)阳性,其中SMA、Vimentin为胃肠道IMT的特异标记。有文献报道ALK的表达率亦较高,这是由于IMT中多见2p23染色体

,镜下可见束状排列的梭形细胞间散在炎性细胞,为梭形细胞致密型。同时,免疫组织化学显示波形蛋白(Vimentin)(+)、钙调蛋白(Calponin)(+)、间变性淋巴瘤激酶(ALK)(+)、平滑肌肌动蛋白(SMA)(+)、CD34部分(+)、CD68散在(+)阳性,其中SMA、Vimentin为胃肠道IMT的特异标记。有文献报道ALK的表达率亦较高,这是由于IMT中多见2p23染色体 上的ALK基因组的重排。

上的ALK基因组的重排。

4.3影像表现

4.3.1肿块的大小、形态、边界

IMT多为单发,本病例为位于结肠的多发病灶,能谱散点图发现3个病灶在静脉期的碘浓度接近,在延迟期趋一致,提示组织的相似性。有研究报道在镜下发现多个区域中大量的ALK阳性肌纤维母细胞灶,这些微观病灶可以进一步分化形成结节或肿块,提示肿瘤可能同时从多个区域起源或扩散到多个区域。本例病灶形态不规则,瘤体呈结节状突向腔内生长。亦有个别文献报道胃部病灶突向腔外。Tripathy等报道IMT通常边界不清,边缘可见絮状渗出,肠系膜脂肪间隙增高。本例亦可见邻近胃壁、肠壁增厚甚至粘连,为肿块的炎性浸润作用所致,且病灶周围可见肿大的淋巴结。

4.3.2肿块的密度

IMT的密度取决于瘤内成分,Ⅰ型炎性细胞及黏液成分相对较多,表现为囊实性混杂密度肿块;Ⅱ型梭形细胞密集排列及纤维组织含量较高,为实性等密度肿块;Ⅲ型胶原瘢痕组织丰富,为实性低密度肿块。本例病灶成分以梭形细胞为主,在CT平扫 上呈较均匀的等密度影。但是,IMT既可以一种病理类型为主,也可多种共存,因此部分瘤体密度表现并不典型。Wang等报道,当肿瘤体积较大时,内部可出现坏死、囊变区及点状、团片状钙化/骨化影,出血少见。而本例并未发现确切钙化/骨化影。

上呈较均匀的等密度影。但是,IMT既可以一种病理类型为主,也可多种共存,因此部分瘤体密度表现并不典型。Wang等报道,当肿瘤体积较大时,内部可出现坏死、囊变区及点状、团片状钙化/骨化影,出血少见。而本例并未发现确切钙化/骨化影。

4.3.3强化方式

IMT强化方式呈多样性,与瘤细胞、炎性细胞、纤维组织、黏液、新生毛细血管含量及坏死区域有关。本例瘤体于动脉期呈中等不均匀强化,可见“穿行小血管”,而曲等研究显示供血宿主动脉多包绕于肿瘤表面,呈“贴边血管征”。本研究显示静脉期及延迟期实性成分强化更为均匀、明显,三期能谱曲线呈依次升高趋势,提示病灶具有渐进性持续强化的特征,与以往文献报道的结果一致,可能是由于肿瘤内不成熟的新生薄壁血管将对比剂外渗至黏液间质内,被成熟的胶原纤维阻挡、蓄积。

总之,Ⅰ、Ⅱ型IMT肿块呈“渐进性持续强化”或“慢进慢出型”,而Ⅲ型IMT胶原化明显,对比剂难以渗入,于增强各期均呈轻度强化,部分病灶见边缘强化,可能与周围组织纤维性包裹有关。

4.3.4伴随征象

本例肠道IMT体积较大,引起肠内容物通过障碍,导致病灶近端的机械性肠梗阻。亦有文献报道肿块因占位效应及浸润粘连作用可引起肠套叠,呈“靶征”或“同心圆征”。

4.4鉴别诊断

由于该病例的影像学表现倾向于恶性病变,因此进行鉴别诊断时主要涉及好发于儿童及青少年的胃肠道恶性肿瘤,如原发淋巴瘤、间质瘤和平滑肌肉瘤等。

4.4.1胃肠道原发淋巴瘤

多数为非霍奇金淋巴瘤 ,胃肠壁明显不规则增厚,可多节段受累,受累管腔呈不规则结节状,称“动脉瘤样扩张”。肿块较大,形态不规则,边界清晰,肿块密度均匀,无坏死及钙化,呈轻中度强化。肠系膜肿胀、模糊,系膜间隙及腹膜后可见肿大的淋巴结。

,胃肠壁明显不规则增厚,可多节段受累,受累管腔呈不规则结节状,称“动脉瘤样扩张”。肿块较大,形态不规则,边界清晰,肿块密度均匀,无坏死及钙化,呈轻中度强化。肠系膜肿胀、模糊,系膜间隙及腹膜后可见肿大的淋巴结。

4.4.2胃肠间质瘤

儿童少见,多呈外生性或“哑铃”状生长,易囊变坏死,血供丰富,呈早期强化,较少侵犯邻近结构。瘤体内可发生空洞、溃疡,表现为气-液平面。仅从影像学上鉴别两者较为困难。其免疫组化检测CD34、CD117及DOG-1为阳性而IMT为阴性。

4.4.3胃肠道平滑肌肉瘤

好发于胃及空肠,胃部病灶以腔内居多,小肠病灶以腔外型居多。瘤体呈圆形或椭圆形,边缘光滑或呈分叶状,大多数直径>5cm,密度不均,多有囊变及坏死区,钙化少见,增强后呈不均匀强化,以周边实性成分为主。

4.5治疗及预后

儿童及青少年IMT主要为良性病变,总存活率>90%,但具有浸润生长、易复发及转移的恶性潜能。治疗手段以手术切除为主,对于瘤体过大、局部浸润、解剖位置复杂的IMT可在姑息切除后给予免疫调节、抗炎及放化疗等综合治疗。

5.小结

结合本病例及既往文献,当发生于儿童及青少年的胃肠道肿瘤出现以下表现时应考虑到IMT:①肿瘤形态呈类圆形或不规则分叶状,或呈多发病灶,病灶内可见钙化/骨化影,对邻近胃肠壁具有浸润作用;②呈“渐进性持续”或“慢进慢出型”强化;③病人伴有发热 、白细胞计数增高、血小板减少、血沉加快等。其确诊仍依赖于病理及免疫组化检查。总之,影像学检查对临床制定治疗方案、术式选择、疗效评估及长期随访具有重要指导意义。

、白细胞计数增高、血小板减少、血沉加快等。其确诊仍依赖于病理及免疫组化检查。总之,影像学检查对临床制定治疗方案、术式选择、疗效评估及长期随访具有重要指导意义。

来源:董璐,闫喆,王春祥.儿童结肠炎性肌纤维母细胞瘤伴肠梗阻1例并文献复习[J].国际医学放射学杂志,2021,44(03):346-350.