婴儿促纤维增生型星形细胞瘤/节细胞胶质瘤1例

作者:黄文鹏,李莉明,朱丽娜,高剑波,郑州大学第一附属医院放射科

病例女,10月。因“抽搐4月余”来我院就诊。患儿4月前无明显诱因出现抽搐,呈痉挛样发作,表现为点头、四肢前屈内收、双眼凝视,呈成串发作,每串5~10次,持续时间约1min。患儿无咳嗽 、发热

、发热 、口唇青紫等,未给予特殊治疗,后基本每天发作,每日1~2串,形式同前。患儿系第2胎第2产,足月剖腹产,无产伤窒息史。混合喂养,智力发育与同龄儿相符。

、口唇青紫等,未给予特殊治疗,后基本每天发作,每日1~2串,形式同前。患儿系第2胎第2产,足月剖腹产,无产伤窒息史。混合喂养,智力发育与同龄儿相符。

既往史、个人史、家族史未见异常。入院体格检查:体温36.5℃,脉搏 106次/min,呼吸23次/min,血压96/54mmHg(1mmHg≈0.133kPa),体质量9kg,自发病以来精神正常,饮食、睡眠正常,大小便正常,体质量无减轻。

106次/min,呼吸23次/min,血压96/54mmHg(1mmHg≈0.133kPa),体质量9kg,自发病以来精神正常,饮食、睡眠正常,大小便正常,体质量无减轻。

实验室检查:白细胞计数15.30×1012L-1,血小板计数369×109L-1,淋巴细胞计数12.76×109L-1,D-二聚体 2.17mg/L,谷草转氨酶42U/L,肌酸酶同工酶46.7U/L,乳酸脱氢酶312U/L,α-羟丁酸脱氨酶241U/L,脑脊液白蛋白2878.60mg/L。

2.17mg/L,谷草转氨酶42U/L,肌酸酶同工酶46.7U/L,乳酸脱氢酶312U/L,α-羟丁酸脱氨酶241U/L,脑脊液白蛋白2878.60mg/L。

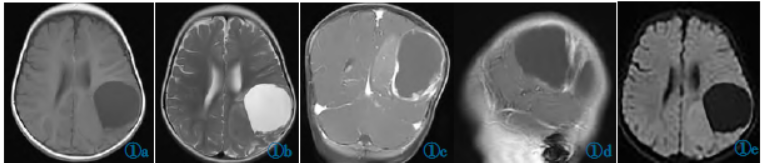

MRI检查:平扫序列示左侧顶枕颞叶巨大囊实性病变,实性部分呈等T1稍长T2信号,囊性部分呈长T1长T2信号,边界清晰,DWI图像上病变轻度弥散受限,ADC图未见明显信号降低。静脉注入对比剂后增强扫描示:左侧顶枕颞叶病变实性部分可见轻度强化,囊性部分边缘不规则增厚呈明显花环状强化,病变范围约70mm×71mm×61mm,邻近脑组织受压,左侧侧脑室后角变窄,局部脑中线结构右偏。

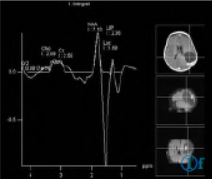

脑磁共振波谱(MRS):左侧顶枕叶病变强化区:NAA、Cho、Cr峰下面积分别为7.10、2.69、2.50;NAA/Cr、Cho/Cr比值分别为2.85、1.08。右侧顶枕叶对照区:NAA、Cho、Cr峰下面积分别为2.66、1.12、1.36;NAA/Cr、Cho/Cr比值分别为1.96、0.83。病变侧NAA峰、NAA/Cr比值、Cho峰、Cho/Cr比值较对侧升高(图1)。

图1女,10月,左侧顶枕颞叶促纤维增生性婴儿型星形细胞瘤。图1a:T1WI上囊性成分呈低信号,实性成分呈等信号。图1b:T1WI上囊性成分呈高信号,实性成分呈稍高信号。图1c:MRI增强扫描冠状位示病变实性部分轻度强化。图1d:MRI增强扫描矢状位示囊腔内可见分隔,囊性部分边缘不规则增厚呈明显花环状强化。图1e:DWI图像上病变轻度弥散受限。图1f:MRS基线不稳,病变侧NAA峰、NAA/Cr比值、Cho峰、Cho/Cr比值较对侧升高。

患儿给予营养脏器、补液等对症支持治疗,5天后行左侧顶枕颞叶占位切除术,术中见硬脑膜下囊实性肿瘤组织,肿瘤灰红色,质软,血供丰富,内含黄绿色囊液,与周围脑组织无明显边界,沿肿瘤边界胶质增生带分块切除肿瘤组织,切除肿瘤后术野彻底止血,间断缝合硬脑膜并外敷人工硬脑膜,骨瓣复位并颅骨锁连接固定。光学显微镜下可见软脑膜纤维组织增生,以及大量束状排列的多形性肿瘤性星形细胞和纤维增生基质(图2)。

图2光学显微镜下示大量束状排列的多形性肿瘤性星形细胞和纤维增生基质(HE染色)。

免疫组织化学:GFAP(+),Oligo-2(+),P53(+),ATPK(+),IDH-1(-),CD34血管(+),S-100(+),Neu-N(-),CR(散在+),EMA(-),Vimentin(+),SSTR-2(-),PR(-),Syn(+),Ki-67(3%+)。病理诊断:婴儿促纤维增生型星形细胞瘤/节细胞胶质瘤(WHO1级)。随访:该患儿状况尚好,术后随访12月未出现复发和明显并发症。

讨论

婴儿促纤维增生型星形细胞瘤/节细胞胶质瘤(Desmoplastic infantile astrocytoma and ganglioglioma,DIA/DIG)是一种临床罕见的低级别神经上皮来源肿瘤(WHO1级),生物学行为常呈良性,具有神经上皮细胞分化和促纤维增生性间质成分,瘤体较大,常由质地较硬的实性成分和一个或多个囊腔组成,易累及幕上大脑皮质一叶以上的脑组织和脑膜。

DIA/DIG占所有颅内肿瘤 的0.50%~1.00%,多发生于2岁以内的婴幼儿,男女之比约1.7∶1。DIA/DIG临床表现与病变部位有关,多数患者因肿瘤压迫前来就诊,临床表现主要有颅高压症状、头围快速增大、前囟膨隆、癫痫

的0.50%~1.00%,多发生于2岁以内的婴幼儿,男女之比约1.7∶1。DIA/DIG临床表现与病变部位有关,多数患者因肿瘤压迫前来就诊,临床表现主要有颅高压症状、头围快速增大、前囟膨隆、癫痫 发作、共济失调

发作、共济失调 等,与其它颅内肿瘤引起的临床症状相比无明显特异性。

等,与其它颅内肿瘤引起的临床症状相比无明显特异性。

本例表现为痉挛样抽搐,与文献报道相符。有学者对DIA/DIG的影像学表现进行总结,CT平扫 图像上肿瘤呈低密度或稍高密度囊性病变,周围可累及至脑膜,增强扫描后明显强化。MRI图像上肿瘤的实性部分表现为等T1、等或短T2信号,囊性部分表现为长T1、长T2信号,与脑脊液信号一致,DWI上实性部分呈等或低信号,ADC值较高,与WHO级相符,提示恶性程度较低,增强扫描后实性部分强化明显,部分邻近脑膜强化。本例实性部分表现为等T1稍长T2信号,增强后实性部分可见轻度强化,囊性部分被增厚的囊壁分隔为两个囊腔,囊壁不规则增厚呈明显花环状强化,与文献报道不相符。

图像上肿瘤呈低密度或稍高密度囊性病变,周围可累及至脑膜,增强扫描后明显强化。MRI图像上肿瘤的实性部分表现为等T1、等或短T2信号,囊性部分表现为长T1、长T2信号,与脑脊液信号一致,DWI上实性部分呈等或低信号,ADC值较高,与WHO级相符,提示恶性程度较低,增强扫描后实性部分强化明显,部分邻近脑膜强化。本例实性部分表现为等T1稍长T2信号,增强后实性部分可见轻度强化,囊性部分被增厚的囊壁分隔为两个囊腔,囊壁不规则增厚呈明显花环状强化,与文献报道不相符。

MRS表现为病变侧NAA峰、NAA/Cr比值、Cho峰、Cho/Cr比值较对侧升高,与梁奕等报道的NAA峰下降,Cho峰升高不相符。但本例MRS图像上基线不稳,所得结果并不一定可靠,可能是因肿瘤囊性成分较多,MRS基线不稳所导致的假象,不一定是真的NAA增高。对新发DIA/DIG病例的不断报道和积累是有必要性的,可以提高临床和影像对DIA/DIG的认识。

DIA/DIG治疗方法以外科手术为主,本例术后随访良好。但值得注意的是,部分学者提出组织学形态良好的DIA/DIG可呈现恶性肿瘤的生物学行为,可能发生复发和转移等较差的疾病进展,因此并非所有DIA/DIG均为良性,不能仅凭组织学预测转归,术后仍有必要进行长期随访。

DIA/DIG应注意与幕上原始神经外胚层肿瘤、神经节细胞胶质瘤、胚胎发育不良性神经上皮肿瘤、纤维瘤型脑膜瘤 进行鉴别。

进行鉴别。

①幕上原始神经外胚层肿瘤:好发于儿童,多位于额顶叶皮髓质交界区,表现为边界清楚的囊实性或实性肿块,瘤周水肿 较轻或无瘤周水肿,易发生钙化,增强扫描后肿瘤实性部分呈明显强化,MRS表现为高级别星形细胞瘤的特征,NAA峰显著下降,Cho峰明显升高,可与DIA/DIG鉴别;

较轻或无瘤周水肿,易发生钙化,增强扫描后肿瘤实性部分呈明显强化,MRS表现为高级别星形细胞瘤的特征,NAA峰显著下降,Cho峰明显升高,可与DIA/DIG鉴别;

②神经节细胞胶质瘤:好发于儿童及青年,多位于颞叶,临床表现为复杂性癫痫,CT上部分囊壁可见钙化,具有一定的特征性,一般无瘤周水肿;

③胚胎发育不良性神经上皮肿瘤:肿瘤多位于幕上皮质区,临床表现为顽固性癫痫,影像上多表现为颞叶边界清楚的三角样假囊肿样改变,瘤内可见分隔,瘤周多无水肿,增强扫描后病灶不强化或呈轻度强化;

④纤维瘤型脑膜瘤:实性部分较多,囊性部分相对较少,在T2WI上呈低信号,MRS表现为脑膜瘤的特异性丙氨酸 峰,可与DIA/DIG鉴别。

峰,可与DIA/DIG鉴别。

来源:黄文鹏,李莉明,朱丽娜,高剑波.婴儿促纤维增生型星形细胞瘤/节细胞胶质瘤1例[J].中国临床医学影像杂志,2021,32(10):747-748.