胃炎性肌纤维母细胞瘤CT表现二例

作者:新沂市人民医院影像科(王鑫、孙艳、姜增传、杨颖),病理科(王晓红);海军军医大学第一附属医院(上海长海医院)影像医学科(方旭)

胃炎性肌纤维母细胞瘤(inflammatory myofibroblastic tumor,IMT)是一种极罕见的具有恶性潜能的胃间叶源性肿瘤,术前影像学诊断困难。本文报告二例胃IMT,分析其CT表现,提高对该病的认识。

1.病例资料

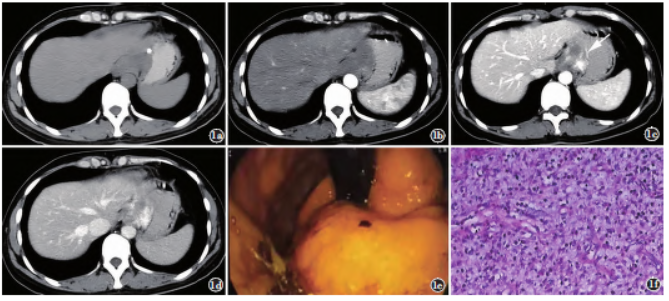

病例1,女,39岁,1年前无明显诱因出现饭后哽噎,症状反复。实验室检查无特殊。查体:全腹无压痛及反跳痛,无肌紧张,未触及肿块。上腹部CT检查提示贲门胃小弯侧黏膜下不规则肿块,浸润性生长,大小约4.2cm×2.4cm,平扫呈稍低密度,边缘见钙化,增强三期呈渐进性强化,邻近贲门及小弯侧黏膜增厚且强化明显(图1a~1d),CT诊断胃间质瘤。超声内镜示贲门部低回声病灶伴出血,性质待定(图1e)。

全麻下行胸腹腔联合近端胃大部食管下段切除术,术后大体病理示肿块切面灰白,实性,编织状;镜下示贲门隆起处黏膜腺上皮无明显异型,黏膜下层、肌层可见水肿性黏液样背景下纤维母细胞增生,慢性炎细胞浸润,并见小血管增生(图1f);免疫组化:CAM5.2(上皮+)、VI(部分+)、Des(部分+)、SMA(部分+)、CD34(部分+)、C-kit(-)、Dog-1(-)、S-100(-)、LCA(淋巴细胞灶性+)、Ki-67(2%),病理诊断:胃部炎性肌纤维母细胞瘤。患者术后随访至今,未见复发及转移灶。

图1病例1。a)上腹部CT平扫b)增强动脉期;c)静脉期;d)延迟期轴位示贲门胃小弯侧不规则肿块,浸润性生长,平扫呈稍低密度影,边缘见钙化,呈轻度渐进性强化,强化均匀;c)贲门及小弯侧黏膜增厚,且强化明显(箭);e)内镜图;f)镜下病理图(HE染色,×100)

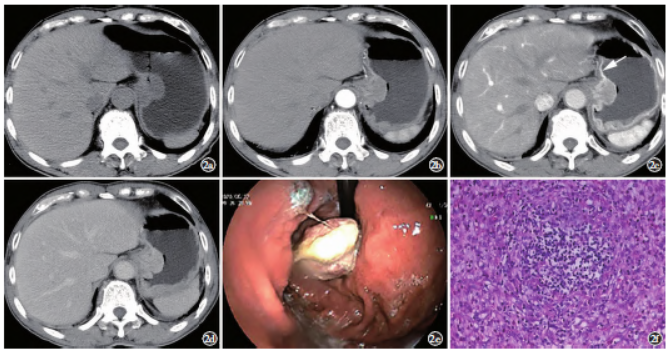

病例2,男,70岁,半年前无明显诱因出现进食后胸骨后疼痛不适伴嗳气,2周前症状加重,食欲下降,心慌乏力,体重减轻9kg。实验室检查无特殊。查体:全腹无压痛及反跳痛,无肌紧张,未触及肿块。上腹部CT检查见胃底贲门部黏膜下稍低密度肿块,呈分叶状,大小约4.1cm×3.8cm,增强三期呈渐进性强化,病灶周围胃黏膜增厚且强化明显(图2a~2d),CT诊断胃间质瘤。胃镜检查示胃底近贲门处黏膜隆起溃烂(图2e)。

全麻下腹腔镜下行胃近端切除术,术后大体病理示胃小弯侧黏膜下见隆起,切面灰红,实性,质软;镜下示黏膜下层、肌层见梭形、肥胖的肌纤维母细胞疏松排列,弥漫性浆细胞、嗜酸性细胞浸润,灶性淋巴细胞聚集,并多量血管增生(图2f)。免疫组化:CD34(-)、ALK(-)、SMA(-)、DES(-)、CD117(-)、DOG-1(-)、S-100(-)、STAT6(-)、MyoD1(-)、Ki-67(+约10%)。病理诊断:胃部炎性肌纤维母细胞瘤。患者术后随访至今,未见复发及转移灶。

图2病例2。a)上腹部CT平扫b)增强动脉期;c)静脉期;d)延迟期轴位示胃贲门小弯侧肿块,分叶,平扫呈稍低密度影,中度渐进性强化,强化均匀;c)邻近胃黏膜增厚强化明显(箭);e)胃镜图;f)镜下病理图(HE染色,×100)

2.讨论

炎性肌纤维母细胞瘤(IMT)是一种少见具有恶性潜能的间叶源性肿瘤,曾被称为炎性假瘤或浆细胞肉芽肿等。2020版WHO定义其为由梭形肌纤维母细胞、纤维母细胞伴随浆细胞、淋巴细胞、嗜酸性粒细胞等炎性细胞构成的一种独特的、转移少见的肿瘤。

目前IMT病因尚不清,相关致病因素有手术、创伤、炎症、异常修复、免疫抑制、放化疗、EB病毒或特殊细菌感染等,也可能与染色体2P23的ALK基因重排有关。IMT可发生全身各组织器官,最常见发病部位为肺,肺外发病率小于0.5%,发生于胃极罕见。

胃IMT可发生于任何年龄,笔者回顾59篇文献报道的79例患者,儿童及青少年占比约22.7%(18/79),男女比例约5∶7。胃IMT的临床表现无特异性,包括腹痛、进食梗阻、上消化道出血,发热、胃食管反流、恶心呕吐、消瘦等。实验室检查可见血沉增快、白细胞和血小板增多等。研究报道原发性胃IMT一年内复发率约15%~37%,远处转移率小于5%,可侵犯周围组织结构及腹腔内播散。

胃IMT术前诊断困难,常误诊为其他胃肿瘤。胃IMT可发生于胃的任何部位,肉眼观察肿瘤可呈息肉样或隆起型突向胃腔,多为结节状或分叶状,部分肿瘤表面伴有溃疡形成,少数病例呈浸润性生长并累及胃壁全层。本组病例肿瘤均累及黏膜下层、肌层,与既往文献报道相符。

肿瘤切面灰白色、黄褐色或灰红色,质地硬,局部区域伴有黏液样变性、出血和坏死等。胃IMT的组织学主要由梭形肌纤维母细胞和炎性细胞(包括浆细胞、淋巴细胞及嗜酸性细胞)组成;除梭形细胞外,还可见组织细胞样细胞,可见点状、片状骨化和钙化。

免疫组化特点为Vimentin呈弥漫性或局灶性阳性,SMA、S-100、CD34等呈阳性,ALK呈高表达。本组病例2免疫组化ALK(-)、SMA(-)、CD34(-),但是CD117(-)、DOG-1(-)、S-100(-),这支持IMT的明确病理诊断,排除了所有其他可能性。影像表现:目前胃IMT影像学特征罕见报道。影像上多表现为胃黏膜下结节或软组织肿块,可呈分叶状,CT平扫呈稍低密度,密度均匀,少数伴囊变、坏死、钙化,增强后动脉期呈轻度强化,静脉期及延迟期呈渐进性强化。

肿瘤渐进性强化可能与瘤内大量胶原纤维和黏液间质引起对比剂渗入受阻有关,也可能与肿瘤间质血管增生及大量的炎细胞浸润导致血管壁通透性增加有关。另外,本组两例均表现为肿瘤邻近胃黏膜增厚且明显强化,可能是胃IMT的特征性表现,笔者推测其机制可能与邻近胃黏膜炎性反应、血管增生有关。

少数病例可出现周围组织结构侵犯,He等提出MDM2和CDK4的过表达和双扩增可能是胃IMT恶性行为的原因。鉴别诊断:(1)胃间质瘤:中低危险度间质瘤(小于5cm)多表现圆形或类圆形肿块,少有分叶,高危险度间质瘤或病灶较大时,易出现形态不规则、囊变坏死,一般不表现为浸润性生长,胃间质瘤CT增强表现为均匀或不均匀轻度-明显强化与危险程度相关;(2)胃神经鞘瘤:CT多表现为圆形或类圆形肿块,边界清楚,增强后多表现为轻度强化;(3)胃癌:CT表现为局部软组织肿块,胃腔变窄,大多数肿瘤黏膜面不光整,病灶与周围组织分界欠清,周围淋巴结转移常见,增强扫描肿瘤动脉期即明显强化。

治疗:绝大多数胃IMT经手术切除可完全治愈,联合腹腔镜和内镜胃楔形切除术是一种安全的治疗方法。对于不能手术治疗的进展期或危重患者,可考虑放化疗。靶向治疗如ALK已成为IMT潜在的分子治疗靶点,对于多次术后复发患者可考虑受体酪氨酸激酶抑制剂靶向治疗。胃IMT影像学上较有特点的征象是肿瘤渐进性强化和邻近胃黏膜增厚且明显强化。回顾本文二例胃IMT,CT均误诊为胃间质瘤,主要原因是胃间质瘤相对常见,对胃IMT认识不足。胃IMT术后存在一定的复发率,需长期影像学随访。

来源:王鑫,孙艳,姜增传,杨颖,王晓红,方旭.胃炎性肌纤维母细胞瘤CT表现二例[J].影像诊断与介入放射学,2022,31(01):64-66.