抽丝剥茧,20年黄疸探秘之旅 | 病例实战

作者:邵鸣 肖玉珍 山西省永济市肝胆胃病专科医院

本文为作者授权医脉通发布,未经授权请勿转载。

导读

黄疸 是临床上较为常见的一个症状,除各型病毒性肝炎可以导致黄疸外,其他很多因素都可以导致黄疸,今天的肝友被黄疸困扰了20年,让我们跟随笔者,寻踪觅迹,一探究竟!

是临床上较为常见的一个症状,除各型病毒性肝炎可以导致黄疸外,其他很多因素都可以导致黄疸,今天的肝友被黄疸困扰了20年,让我们跟随笔者,寻踪觅迹,一探究竟!

病例资料

患者李某,男性,39岁,山西籍人。主因“间断目黄、皮肤黄染20年”2017年8月29日就诊我院。

现病史:20年前因皮肤、巩膜黄染,尿黄曾住院治疗,具体诊断及用药治疗不详。近14年来多次检查肝功能异常,其中TBil波动范围:34.4-135.4µmol/L,DBil波动范围:9.5-20.0µmol/L,IBil波动范围:20.6-115.4µmol/L,ALT、AST、ALP、GGT:正常。HBsAg(-),抗HCV(-)。近1周来觉皮肤黄染加重,为进一步明确诊断,来我院就诊,门诊以“黄疸原因待查 病毒性肝炎?遗传代谢性疾病?”收住入院。患者本次发病来神志清,精神欠佳,饮食较正常量少1/3,睡眠尚可,大便基本正常,无陶土色粪。小便黄,量正常。

流行病学史:否认输血 及血制品史,预防接种史不详。

及血制品史,预防接种史不详。

既往史:患者长期从事爆破作业。长期接触化工原料(具体成份不详)。否认高血压、糖尿病、心脏病病史,否认伤寒 、结核等传染病病史,否认外伤史,否认中毒史,否认药物过敏史。

、结核等传染病病史,否认外伤史,否认中毒史,否认药物过敏史。

个人史:生于本地,未到过疫区,无不良嗜好。

婚育史:适龄结婚,育有2子,其配偶及儿子身体健康。

家族史:其父亲有慢性黄疸史,病因不详。

体格检查:皮肤、巩膜轻度黄染,无肝掌、蜘蛛痣,全身浅表淋巴结未触及肿大,肺、心(-)。腹软,无腹壁静脉曲张。无压痛及反跳痛 ,未触及肿块。肝脏肋下未触及,脾脏肋下1cm可触及,Murphy征(-),波动感(-),叩诊移动性浊音

,未触及肿块。肝脏肋下未触及,脾脏肋下1cm可触及,Murphy征(-),波动感(-),叩诊移动性浊音 (-),肝区叩击痛(-),双下肢凹陷性水肿

(-),肝区叩击痛(-),双下肢凹陷性水肿 (-)。双下肢无色素沉着及静脉曲张。

(-)。双下肢无色素沉着及静脉曲张。

初步分析

黄疸可分为溶血性黄疸、肝细胞性黄疸、梗阻性黄疸、先天性非溶血性黄疸。黄疸的鉴别诊断与其他疾病一样,需要有详细的病史、体检及其他辅助检查资料供综合分析。

1. 病毒性肝炎:在我国,病毒性肝炎包括甲、乙、丙、丁、戊、庚型肝炎,甲、戊型肝炎为粪口传播,经治疗大多愈后良好,病程不会持续这么长时间,要排除其它病毒性肝炎。

2. 血色病 :在临床上较少见,要查血清铁、转铁蛋白,必要时做肝穿刺活检以明确诊断。

:在临床上较少见,要查血清铁、转铁蛋白,必要时做肝穿刺活检以明确诊断。

3. Wilson病:大多幼儿时发病,多伴有神经系统表现,如震颤、语言或构音障碍 、不自主运动、精神异常,眼科检查

、不自主运动、精神异常,眼科检查 多有K-F环,铜沉积在角膜后Descement膜周围形成的K-F环,也是其特征之一。该患者无神经系统症状,智力正常,需进一步完善血清铜及铜蓝蛋白

多有K-F环,铜沉积在角膜后Descement膜周围形成的K-F环,也是其特征之一。该患者无神经系统症状,智力正常,需进一步完善血清铜及铜蓝蛋白 等项目。

等项目。

4. 血液系统疾病引起的黄疸也要考虑。此患者可做红细胞涂片 ,要排除血液系统疾病引起的黄疸,如遗传性球形红细胞

,要排除血液系统疾病引起的黄疸,如遗传性球形红细胞 增多症、椭圆形红细胞

增多症、椭圆形红细胞 增多症。

增多症。

5. 淤胆型黄疸(淤胆型肝炎):胆道阻塞,胆汁中的胆红素返流入血,表现皮肤、巩膜黄染,皮肤瘙痒,尿色深,大便色浅。血清胆红素升高以直接胆红素为主,尿胆原及粪胆素 减少或缺如,检验ALP升高,此患者为间接胆红素

减少或缺如,检验ALP升高,此患者为间接胆红素 升高为主,无皮肤瘙痒、大便色浅,故不支持淤胆型黄疸。

升高为主,无皮肤瘙痒、大便色浅,故不支持淤胆型黄疸。

6. 自身免疫性肝病:可分为:自身免疫性肝炎 、原发性胆汁性胆管炎

、原发性胆汁性胆管炎 、原发性硬化性胆管炎

、原发性硬化性胆管炎 及重叠综合征,不除外自身免疫性肝病存在的可能,完善自身抗体检查。

及重叠综合征,不除外自身免疫性肝病存在的可能,完善自身抗体检查。

入院诊断:黄疸原因待查

病毒性肝炎?

自身免疫性肝病?

遗传代谢性疾病?

血液系统疾病?

辅助检查:

肝功能:TBil 130.0umol/L,DBil 18.0umol/L,IBil 112.0umol/L, ALT 44.0U/L,AST 37.0U/L,ALP 129.0U/L,GGT 53.0U/L,ChE 4368.3U/L,TP 66.0g/L,Alb 43.0g/L,TBA 57.0umol/L,BS 4.26mmol/L。肾功能、血脂、电解质:正常。血铜、铜蓝蛋白、血清铁、转铁蛋白:正常。血常规 :WBC:6.3×109/L,RBC:4.52×1012/L,Hb:143.0g/L,PLT 163.0×109/L。BG:O型,Rh(D):阳性;抗HAV-IgM(-),乙肝系列:全阴。抗HCV(-),抗HDV(-),抗HEV(-), 抗HGV(-)。凝血系列:正常。抗人球蛋白试验

:WBC:6.3×109/L,RBC:4.52×1012/L,Hb:143.0g/L,PLT 163.0×109/L。BG:O型,Rh(D):阳性;抗HAV-IgM(-),乙肝系列:全阴。抗HCV(-),抗HDV(-),抗HEV(-), 抗HGV(-)。凝血系列:正常。抗人球蛋白试验 :阴性。甲状腺功能:正常。AFP、CEA:正常。自身免疫性肝病抗体11项:阴性。IgA、IgG、IgM:正常。巨细胞病毒定量、EB病毒定量:阴性。尿11项:胆红素:2+,余正常。粪常规:正常。心电图

:阴性。甲状腺功能:正常。AFP、CEA:正常。自身免疫性肝病抗体11项:阴性。IgA、IgG、IgM:正常。巨细胞病毒定量、EB病毒定量:阴性。尿11项:胆红素:2+,余正常。粪常规:正常。心电图 、胸片:正常。腹部彩超:脾脏稍大。

、胸片:正常。腹部彩超:脾脏稍大。

患者黄疸病程长,肝功能中各种酶类正常,什么原因引起的黄疸?为进一步明确诊断,进行肝穿刺活检。

肝穿刺就是肝脏组织活检,对疑难肝病的诊断有可靠的实用价值。肝穿刺已成为简便、安全、有效的肝病诊断方法之一。

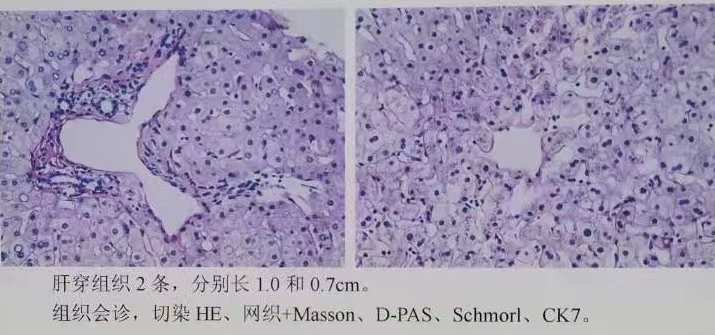

肝穿结果:镜下检查:切片内共见14个大小不等的汇管区,炎症不明显,偶见少数单个核细胞浸润。小叶内肝板较整,中央静脉周围肝细胞内轻度脂褐素沉积,偶见小坏死灶,D-PAS染色肝窦内偶见蜡质样细胞。病理诊断:(肝穿)肝细胞内轻度脂褐素沉积、轻度非特异性炎症,符合高间接胆红素血症(Gilbert综合征),如TBil继续升高,则需除外Crigler-Najjar病II型。建议作基因检测排除Gilbert综合征。

什么是Crigler-Najjar病?

克里格勒-纳贾尔综合征Ⅰ型,罕见,由Crigler-Najjar于1952年首先报道。系常染色体 隐性遗传,父母多为近亲婚配。患者是致Criglel-Najjar型基因的纯合子。患儿肝细胞内葡萄糖

隐性遗传,父母多为近亲婚配。患者是致Criglel-Najjar型基因的纯合子。患儿肝细胞内葡萄糖 醛酰转移酶完全缺乏,不能形成结合胆红素,致血中非结合胆红素明显增高。过高的脂溶性非结合胆红素,经尚未发育成熟的血-脑脊液屏障,扩散入脑脊液及脑实质内,引发胆红素脑病。新生儿出生后迅速出现黄疸,多在出生后1~4天即有显著黄疸,胆红素浓度可高达289~816μmol/L,90%为非结合胆红素;由于非结合胆红素对脑组织有亲和力,新生儿出生2周内常出现肌肉痉挛和强直、惊厥、角弓反张等胆红素脑病表现。无溶血现象。

醛酰转移酶完全缺乏,不能形成结合胆红素,致血中非结合胆红素明显增高。过高的脂溶性非结合胆红素,经尚未发育成熟的血-脑脊液屏障,扩散入脑脊液及脑实质内,引发胆红素脑病。新生儿出生后迅速出现黄疸,多在出生后1~4天即有显著黄疸,胆红素浓度可高达289~816μmol/L,90%为非结合胆红素;由于非结合胆红素对脑组织有亲和力,新生儿出生2周内常出现肌肉痉挛和强直、惊厥、角弓反张等胆红素脑病表现。无溶血现象。

克里格勒-纳贾尔综合征Ⅱ型,少见,但较Ⅰ型多见,由Arias于1962年发现,是致Crigler-Najjar型基因杂合子,故又称Arias综合征。一般认为系常染色体显性遗传,伴不完全外显。父母罕有近亲婚配。患儿肝细胞内葡萄糖醛酰转移酶部分缺乏,致胆红素结合障碍,引起非结合胆红素增高。因仍可产生少量结合胆红素,故较少发生胆红素脑病。患者出生后不久出现黄疸,也有在幼年或成年期发病。病情较Ⅰ型相对较轻,无神经系统症状,智力发育亦正常。黄疸程度较Ⅰ型稍低,血清胆红素波动于85~374μmol/L,胆红素脑病少见。胆汁有色素,粪便中也有相当量的尿胆素 。仅有少数病人因血中非结合胆红素较高,从而引起锥体外系的损害。其他肝功能检查

。仅有少数病人因血中非结合胆红素较高,从而引起锥体外系的损害。其他肝功能检查 皆正常。

皆正常。

Ⅰ型诊断主要根据血清非结合胆红素明显升高,且无溶血证据。肝功能及肝穿刺活组织检查正常。Ⅱ型:因肝内BGT部分缺乏,用苯巴比妥 治疗可降低血清胆红素浓度,临床上可视其对酶诱导剂的治疗反应,来鉴别Ⅰ型或Ⅱ型克里格勒-纳贾尔综合征。 2020年9月份患者在当地就诊,当地医院考虑肝硬化,患者再次来我院就诊,主动要求行肝穿刺活检。历经3年,病情会有变化吗?会有进展吗?是否会发展为肝硬化?

治疗可降低血清胆红素浓度,临床上可视其对酶诱导剂的治疗反应,来鉴别Ⅰ型或Ⅱ型克里格勒-纳贾尔综合征。 2020年9月份患者在当地就诊,当地医院考虑肝硬化,患者再次来我院就诊,主动要求行肝穿刺活检。历经3年,病情会有变化吗?会有进展吗?是否会发展为肝硬化?

2020-09-28辅助检查结果:

肝功能:TB:141.40µmol/L, DB:9.50µmol/L, IB:131.90µmol/L, 余正常。其他血液检查 项目均正常。腹部彩超示:脾稍大(肋间厚4.1cm),门脉管径(1.2cm)。

项目均正常。腹部彩超示:脾稍大(肋间厚4.1cm),门脉管径(1.2cm)。

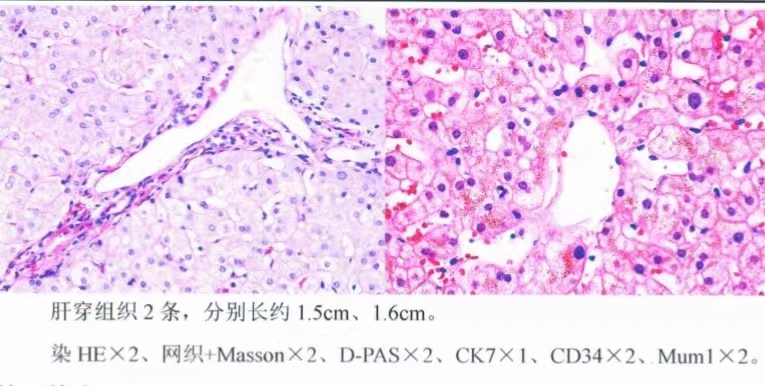

2020-9-28行第二次肝穿刺检查。

2020年10月16日肝穿结果:镜下检查:切片内共见11个中小汇管区,间质轻度胶原沉积,炎症不明显,偶见少数蜡质样细胞(左图,D-PAS),小胆管上皮尚整,少数汇管区见边缘胆管。小叶结构可辨,中央静脉周围肝细胞胞浆内轻度脂褐素沉积(右图,HE),偶见小坏死灶,另偶见少数肝细胞呈大泡性脂变。与2017年肝穿相对比,同样未见明显炎症或纤维化。病理诊断:(肝穿)肝细胞内轻度脂褐素沉积 符合高间接胆红素血症(Gilbert综合征)。如TBil继续升高,则需除外Crigler-Najjar病II型。

完善Gilbert综合征UGT1A1基因测序,结果回报:检测到UGT1A1基因启动子区TA拷贝数增加。

最后诊断:Gilbert综合征

什么是Gilbert综合征?

先天性非溶血性黄疸(Gilbert综合征),是一组以非结合胆红素升高为特征的病症,系1092年法国医师Gilbert首先报告,为非溶血性、非结合性胆红素血症所致的黄疸。先天性患者家族中有25%~50%的人有此病,为常染色体显性遗传病;其特点为非溶血性,非结合性高胆红素血症。

目前研究认为,由于遗传性或获得性的肝细胞器微粒体中胆红素葡萄糖醛酸转移酶活力不足,影响非结合胆红素在肝细胞内结合反应的正常进行,致使肝细胞对胆红素的摄取也受到障碍,而造成肝细胞对非结合型胆红素的摄取和结合功能的双缺陷。自幼年起的慢性间歇性黄疸,可呈隐性;黄疸可持续存在达到老年,但往往随着年龄的增长而逐渐减退。血清胆红素低于102.6μmol/L,一般小于51.3μmol/L,约1/3病例在常规检查时正常。因疲劳、情绪波动、饥饿、感染、发热 、手术、酗酒、妊娠诱发或加重黄疸。一般不需要特殊治疗,但是应注意避免导致黄疸加重的诱因。

、手术、酗酒、妊娠诱发或加重黄疸。一般不需要特殊治疗,但是应注意避免导致黄疸加重的诱因。

经验总结

黄疸是血清中TBIL浓度高于17.10umol/L,引起的皮肤和巩膜黄染,由于引起黄疸的原因很多,临床上很容易混淆。对于以黄疸原因待查的患者,首先要判别黄疸的性质,综合多方面因素,全面分析,寻找病因,避免延误病情,同时给予及时治疗,切实做到标本兼治。