神经电生理监测下手术治疗腰段脊髓硬膜动静脉瘘1例

作者:四川大学华西医院龙泉医院(龙泉驿区第一人民医院)刘兴智

硬膜动静脉瘘(SDAVF)是位于硬膜背侧表面的神经根动脉与神经根静脉之间形成异常动静脉分流,进而引起静脉高压和扩张,使脊髓灌注减少甚至受压,导致脊髓缺血和水肿 。SDAVF属于脊髓血管畸形,目前具体病因尚不清楚,可能与先天性血管畸形有关。好发于中年男性,发生率为5/106~10/106,常累及胸腰段,临床表现为感觉、运动功能逐步下降,有时伴有疼痛、括约肌功能失调,症状进行性加重。本院2022年2月17日收治1例经数字减影血管造影

。SDAVF属于脊髓血管畸形,目前具体病因尚不清楚,可能与先天性血管畸形有关。好发于中年男性,发生率为5/106~10/106,常累及胸腰段,临床表现为感觉、运动功能逐步下降,有时伴有疼痛、括约肌功能失调,症状进行性加重。本院2022年2月17日收治1例经数字减影血管造影 (DSA)检查确诊的SDAVF患者,手术治疗后患者症状明显缓解,现将诊疗过程进行总结,报告如下。

(DSA)检查确诊的SDAVF患者,手术治疗后患者症状明显缓解,现将诊疗过程进行总结,报告如下。

病例资料

患者,男,58岁,因右下肢无力、麻木伴二便困难1年,期间于外院多次医治无效,于2022年2月17日至本院就诊并收住入院。入院查体:①行走需搀扶,右下肢无力、麻木伴束带感、踩棉花感,二便困难;无肢体疼痛、红肿,无腰部疼痛、上肢无力等不适。②体温36℃,脉搏 80次/min,呼吸16次/min,血压126/107mmHg(1mmHg=0.133kPa)。③发育正常,营养中等,查体合作(心肺腹未见明显异常)。④意识清楚,双侧瞳孔等大等圆,直径约0.3cm,对光反射灵敏。⑤四肢肌张力正常,右下肢肌力4级,上肢及左下肢肌力5级。⑥右侧踝反射

80次/min,呼吸16次/min,血压126/107mmHg(1mmHg=0.133kPa)。③发育正常,营养中等,查体合作(心肺腹未见明显异常)。④意识清楚,双侧瞳孔等大等圆,直径约0.3cm,对光反射灵敏。⑤四肢肌张力正常,右下肢肌力4级,上肢及左下肢肌力5级。⑥右侧踝反射 及趾反射消失,双侧膝腱反射稍活跃。⑦T11平面以下及右下肢深浅感觉减退,提睾、肛门反射

及趾反射消失,双侧膝腱反射稍活跃。⑦T11平面以下及右下肢深浅感觉减退,提睾、肛门反射 减弱,病理反射未引出。⑧脑神经检查

减弱,病理反射未引出。⑧脑神经检查 无异常。辅助检查:①脑脊液总蛋白0.82g/L,脑脊液涂片

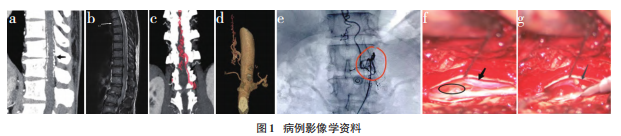

无异常。辅助检查:①脑脊液总蛋白0.82g/L,脑脊液涂片 未见异常,脑脊液水通道蛋白4(AQP4)、髓鞘少突胶质细胞糖蛋白(MOG)等检查未见异常。②抗核提取物nRNP/Sm阳性,Ro-52弱阳性。③心脏彩色超声示卵圆孔未闭,主动脉瓣瓣叶稍厚,二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣反流(轻度),左室收缩功能正常,舒张功能降低。影像学检查:①胸部CT示双肺多发肺大疱。②头颈胸腰MRI示T5~L2节段脊髓增厚,信号异常,考虑脊髓炎或其他,胸椎退行性变(骨质增生、椎间盘退行性变,图1a)。T7~12节段脊髓内见条片状异常信号,T1WI等信号,T2WI稍高信号,压脂像高信号;L1/L2/L3/L4/L5椎间盘突出,腰背部软组织筋膜炎(图1b)。增强扫描轻度强化,脊髓圆锥稍增粗,增强见明显斑片状强化。双侧视神经形态及信号可疑异常,考虑炎性脱髓鞘病变。③脊柱动脉CT血管成像

未见异常,脑脊液水通道蛋白4(AQP4)、髓鞘少突胶质细胞糖蛋白(MOG)等检查未见异常。②抗核提取物nRNP/Sm阳性,Ro-52弱阳性。③心脏彩色超声示卵圆孔未闭,主动脉瓣瓣叶稍厚,二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣反流(轻度),左室收缩功能正常,舒张功能降低。影像学检查:①胸部CT示双肺多发肺大疱。②头颈胸腰MRI示T5~L2节段脊髓增厚,信号异常,考虑脊髓炎或其他,胸椎退行性变(骨质增生、椎间盘退行性变,图1a)。T7~12节段脊髓内见条片状异常信号,T1WI等信号,T2WI稍高信号,压脂像高信号;L1/L2/L3/L4/L5椎间盘突出,腰背部软组织筋膜炎(图1b)。增强扫描轻度强化,脊髓圆锥稍增粗,增强见明显斑片状强化。双侧视神经形态及信号可疑异常,考虑炎性脱髓鞘病变。③脊柱动脉CT血管成像 (CTA)示椎管内硬膜下间隙见异常扭曲增粗网状血管影,主要集中在T10~12脊髓周围,L1,2左侧椎间孔旁见疑似小片血管影,结构不清,未见明显增粗的引流静脉和明显的供血动脉,未见局限性瘤样扩张(图1c、d)。④脊髓DSA示Ⅲ型弓,硬膜动静脉瘘,瘘口位于L1平面,主要由左侧L1动脉供血,向上引流,其余血管未见明显异常(图1e)。疑难病例讨论:①MRI示胸椎退行性变(骨质增生、椎间盘退行性变),但经长期治疗临床症状缓解不明显,此次发病应考虑其他病因。②外院和本院MRI虽提示T7~L2长节段异常信号影,视神经可疑异常,考虑空间多发的可能,但患者临床表现局限于右下肢及二便潴留,暂无空间多发的症状和体征,且AQP4及MOG检查阴性,暂不能排除视神经脊髓炎谱系疾病

(CTA)示椎管内硬膜下间隙见异常扭曲增粗网状血管影,主要集中在T10~12脊髓周围,L1,2左侧椎间孔旁见疑似小片血管影,结构不清,未见明显增粗的引流静脉和明显的供血动脉,未见局限性瘤样扩张(图1c、d)。④脊髓DSA示Ⅲ型弓,硬膜动静脉瘘,瘘口位于L1平面,主要由左侧L1动脉供血,向上引流,其余血管未见明显异常(图1e)。疑难病例讨论:①MRI示胸椎退行性变(骨质增生、椎间盘退行性变),但经长期治疗临床症状缓解不明显,此次发病应考虑其他病因。②外院和本院MRI虽提示T7~L2长节段异常信号影,视神经可疑异常,考虑空间多发的可能,但患者临床表现局限于右下肢及二便潴留,暂无空间多发的症状和体征,且AQP4及MOG检查阴性,暂不能排除视神经脊髓炎谱系疾病 的可能。③抗核抗体检查示抗核提取物nRNP/Sm阳性,Ro-52弱阳性,不能排除脊髓炎谱系疾病,考虑通过激素冲击治疗进一步明确。④临床症状局限于右下肢,与外院和本院MRI检查表现严重程度不匹配,T7~L2长节段异常信号影伴轻度强化,病灶四周可见“萝卜芝麻”征象,高度警惕脊髓血管病。神经内科查体、常规治疗和激素冲击治疗后症状未见好转,考虑SDAVF可能性。

的可能。③抗核抗体检查示抗核提取物nRNP/Sm阳性,Ro-52弱阳性,不能排除脊髓炎谱系疾病,考虑通过激素冲击治疗进一步明确。④临床症状局限于右下肢,与外院和本院MRI检查表现严重程度不匹配,T7~L2长节段异常信号影伴轻度强化,病灶四周可见“萝卜芝麻”征象,高度警惕脊髓血管病。神经内科查体、常规治疗和激素冲击治疗后症状未见好转,考虑SDAVF可能性。

2022年2月26日经神经外科会诊并进一步行脊柱动脉CTA及脊髓DSA检查,根据患者症状及各项检查结果,诊断为腰段脊髓SDAVF,并于2022年3月5日在全身麻醉下行椎管内SDAVF切除术。术中患者取俯卧位,运用神经电生理监测技术术中持续监测,C形臂X线机定位T12~L3椎体及棘突,确定瘘口段,后正中入路,单级电刀沿正中白线逐层分离,显露棘上韧带、棘突,沿L1棘突左侧表面分离椎旁肌肉,保留椎板。磨钻及椎板咬骨钳在L1左侧行半椎板切除,骨窗扩大至椎弓根旁,术中见L1髓外硬膜外向内走行的供血动脉,和向上走行的粗大引流静脉及网状畸形血管团(图1f),与周围组织结构粘连,多根神经根与畸形血管交错,脊髓及脊神经明显粘连,脊髓充血水肿。显微镜下电凝切断供血动脉(图1g),仔细清除畸形血管网及引流静脉,松解脊神经间粘连。因硬膜漏形成,为防止术后脑脊液漏及硬膜下血肿形成,取一2cm×2cm肌筋膜修补硬膜,严格止血,术后给予抗炎、脱水、营养神经等对症治疗。

术后第2天患者右下肢肌力恢复至4+级,第4天恢复至5-级,右下肢深浅感觉减退稍好转,右侧踝反射及趾反射消失,双侧膝腱反射稍活跃。至2022年3月18日,四肢肌张力正常,右下肢肌力5-级,右侧踝反射及趾反射存在,右下肢深浅感觉减退明显好转,提睾、肛门反射好转,小腿后部感觉稍麻木,较术前明显好转,能自行下床活动后出院。

讨论

SDAVF的病理生理机制最早由Aminoff等于1974年首先提出,认为是由于神经根动静脉的直接吻合使静脉动脉化,引起静脉压力增高、回流受阻,导致脊髓充血水肿。脊髓“盗血”及静脉回流障碍致脊髓缺血、水肿从而产生相应的脊髓压迫症 状。本例患者有先天血管畸形史(卵圆孔未闭),表现为右下肢无力、麻木,伴右下肢束带感、右下肢行走时踩棉花感,伴二便困难,与SDAVF特征一致。

状。本例患者有先天血管畸形史(卵圆孔未闭),表现为右下肢无力、麻木,伴右下肢束带感、右下肢行走时踩棉花感,伴二便困难,与SDAVF特征一致。

因SDAVF临床症状不具有特异性,不易与脊柱常见疾病鉴别,常被误诊为椎管狭窄、椎间盘突出、脊椎肿瘤、脊髓脱髓鞘疾病等,这些疾病均可能压迫脊髓和神经,同样可致相应平面以下运动、感觉、排便异常。SDAVF合并脊柱常见疾病时,鉴别诊断更加困难。本例患者合并胸椎退行性变、腰椎椎间盘突出,院外多次就诊未达到治疗效果,病情迁延、进展1年。经本院疑难病例讨论排除骨质增生、椎间盘变性空间多发、视神经脊髓炎谱系疾病;MRI示病灶四周“萝卜芝麻”征象,从而高度警惕脊髓血管病。本例患者虽在确诊后及时进行手术治疗,症状得到好转,但并未恢复正常,可能与脊髓长期受压,部分神经功能受损有关。可见误诊延误治疗时机,导致临床预后不满意,说明早期识别和诊断尤为重要。

SDAVF所致脊髓水肿、缺血等在MRI上表现为T2WI高信号,也可见于椎管狭窄、脱髓鞘病变及椎间盘突出等,不具有特异性,可采用激素冲击治疗与视神经炎性脱髓鞘病变进行鉴别诊断。CTA能清晰显示引流血管,但血管结构显示不清。脊髓MRI及动脉CTA可作为筛选检查,但是诊断和定位的金标准仍是脊髓DSA。SDAVF供血动脉可为单支或多支,单一瘘口多见,2个及以上瘘口极少见,约占1.4%。DSA可清晰显示供血动脉、引流静脉及瘘口位置,可为下一步制订治疗方案提供依据。

目前,SDAVF的治疗方法有血管内介入栓塞治疗、手术治疗及联合治疗,治疗目的均为阻断瘘口处动静脉的直接连接,缓解脊髓水肿。介入栓塞治疗的优点是微创,但栓塞不完全,瘘口有再通可能。开放手术治疗相对简单、成功率高,没有复发风险。介入栓塞和手术阻断/损伤供养脊髓的动脉,有造成脊髓梗死 的风险。有学者认为,手术治疗较介入栓塞治疗复发率低,但并发症发生率相对较高。Wojciechowski等更倾向于手术治疗,认为手术属于永久性治疗,术中夹闭引流静脉同时电凝动静脉瘘,手术成功率可达94%。袁昌巍等的荟萃分析显示,血管内栓塞治疗虽创伤小,但完全闭塞率低且复发率稍高,手术治疗较介入栓塞治疗有效且不易复发。目前,神经电生理监测技术被广泛应用于神经外科、脊柱外科手术中,术中采用神经电生理监测,可及时发现异常,使手术更安全,创伤更小。本例患者术中采用神经电生理监测,最大限度地保护了神经功能,手术顺利完成。术后患者的运动、感觉和括约肌障碍均得到改善,尤其低位神经功能改善更明显。本例患者术后右下肢肌力有所提高,继而麻木感有所好转,二便情况有所改善,与既往研究观点一致。

的风险。有学者认为,手术治疗较介入栓塞治疗复发率低,但并发症发生率相对较高。Wojciechowski等更倾向于手术治疗,认为手术属于永久性治疗,术中夹闭引流静脉同时电凝动静脉瘘,手术成功率可达94%。袁昌巍等的荟萃分析显示,血管内栓塞治疗虽创伤小,但完全闭塞率低且复发率稍高,手术治疗较介入栓塞治疗有效且不易复发。目前,神经电生理监测技术被广泛应用于神经外科、脊柱外科手术中,术中采用神经电生理监测,可及时发现异常,使手术更安全,创伤更小。本例患者术中采用神经电生理监测,最大限度地保护了神经功能,手术顺利完成。术后患者的运动、感觉和括约肌障碍均得到改善,尤其低位神经功能改善更明显。本例患者术后右下肢肌力有所提高,继而麻木感有所好转,二便情况有所改善,与既往研究观点一致。

综上所述,SDAVF的临床症状与脊柱常见病症状相似,难以鉴别,尤其是合并脊柱常见病时,更易被误诊。临床医师应详细收集患者病史,完善相关体格检查,同时重视影像学检查,必要时可综合不同的影像学资料鉴别诊断。遇到累及双下肢运动、感觉、括约肌功能的脊髓病变的中老年男性,且病情迁延呈渐进性发展,经内科治疗效果不满意时,应考虑SDAVF可能,行DSA检查以明确诊断。一旦确诊,应积极采取手术治疗,术中可联合神经电生理技术监测,以最大限度保护神经功能。临床医师应提高对本病的认识,早鉴别早诊断,即使在脊髓功能完全丧失的情况下,也应采取积极的治疗。

来源:脊柱外科杂志2023年4月第21卷第2期