老年患者胸痛诊断为冠心病,追问病史,竟是“它”惹的祸!

病例摘要

患者女,67岁,主因“心前区不适2天”就诊。患者入院前2天无明显诱因出现心前区不适,伴胸骨后隐痛,无放射痛,无大汗、胸闷、气短,无恶心、呕吐、反酸、烧心,无吞咽困难 ,以“心前区不适,原因待查”收住我院心内科。既往无高血压、冠状动脉粥样硬化性心脏病、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病

,以“心前区不适,原因待查”收住我院心内科。既往无高血压、冠状动脉粥样硬化性心脏病、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病 等慢性病史。

等慢性病史。

专科查体:T 36.2℃,P 73次/分,R 18次/分,BP 138/90mmHg。心前区无隆起,心浊音界正常,无震颤,各瓣膜区未闻及异常杂音,无心包摩擦音,节律整齐。腹部平坦 ,无压痛及反跳痛

,无压痛及反跳痛 ,肝脾肋下未触及,麦氏点无压痛,移动性浊音

,肝脾肋下未触及,麦氏点无压痛,移动性浊音 阴性,肠鸣音

阴性,肠鸣音 正常。

正常。

辅助检查:

1、心电图 检查:窦性心律,V1~V3导联T波倒置。

检查:窦性心律,V1~V3导联T波倒置。

2、心脏彩超:室壁节段性运动异常。

3、冠状动脉CT检查 :①右冠状动脉近段点状钙化,管腔未见狭窄;②左主干管壁不规则增厚并偏心性钙化斑块形成,管腔轻微狭窄;③前降支近段管壁不规则增厚并偏心性钙化斑块形成,管腔轻微狭窄;④回旋支近段非钙化斑块,管腔轻微狭窄。

:①右冠状动脉近段点状钙化,管腔未见狭窄;②左主干管壁不规则增厚并偏心性钙化斑块形成,管腔轻微狭窄;③前降支近段管壁不规则增厚并偏心性钙化斑块形成,管腔轻微狭窄;④回旋支近段非钙化斑块,管腔轻微狭窄。

初步诊断:冠状动脉粥样硬化性心脏病。

诊疗经过

入院后予以“阿司匹林肠溶片 ”抗血小板聚集、“阿托伐他汀

”抗血小板聚集、“阿托伐他汀 钙”调脂稳定斑块、“单硝酸异山梨酯片

钙”调脂稳定斑块、“单硝酸异山梨酯片 ”扩张冠状动脉的冠心病二级预防治疗后,患者心前区不适症状未见缓解。

”扩张冠状动脉的冠心病二级预防治疗后,患者心前区不适症状未见缓解。

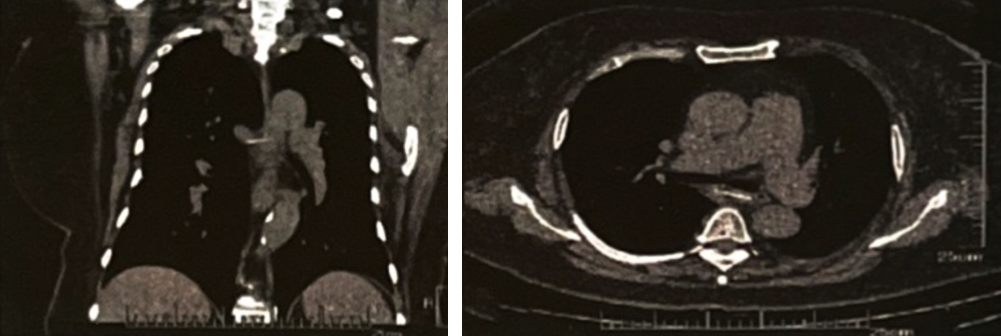

追问病史,患者10天前进食鱼肉,当时无呛咳病史,进一步完善胸部CT检查 (图1)提示:①双肺间质性改变;②左肺多发条索影;③肺动脉增粗;④主动脉硬化;⑤心影增大;⑥双侧胸膜增厚;⑦后纵隔胸5水平食管异物。

(图1)提示:①双肺间质性改变;②左肺多发条索影;③肺动脉增粗;④主动脉硬化;⑤心影增大;⑥双侧胸膜增厚;⑦后纵隔胸5水平食管异物。

图1

左:肺CT纵隔窗:后纵隔胸5水平(气管分叉水平)可见一高密度食管异物;右:水平位CT重建:纵隔内可见一高密度食管异物

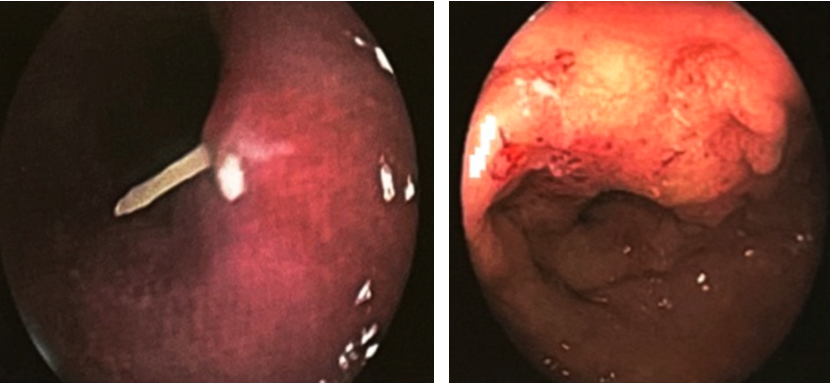

立即完善食管镜检查,结果提示(图2):慢性萎缩性胃炎、胃窦多发溃疡、食管异物。诊断为食管异物。

图2

左:胃镜下可见食管中段距离门齿25cm处,一白色条形异物,嵌入食管内;右:用异物钳将食管内异物拔出后,未见活动性出血及食管穿孔

评估患者病情后随即安排内镜下行食管异物取出术,进镜至距门齿25cm处,可见一白色条形异物,嵌入食管黏膜内。使用异物钳将其拔出,未见活动性出血及食管穿孔,钛夹夹闭创面。术后无呕血、便血,抗感染、抑酸、胃肠减压治疗5天后,患者心前区不适症状明显缓解,无胸痛 、胸闷、气短,予以出院,术后随访,患者无特殊不适。

、胸闷、气短,予以出院,术后随访,患者无特殊不适。

患者最后诊断为:食管异物。

确诊依据:①患者主因“心前区不适2天入院”,入院前10天进食鱼肉;②胃镜检查 提示食管异物;③胸部CT检查提示后纵隔胸5水平食管异物;④胃镜下取出异物后,症状明显缓解,出院后随访正常。

提示食管异物;③胸部CT检查提示后纵隔胸5水平食管异物;④胃镜下取出异物后,症状明显缓解,出院后随访正常。

分析与讨论

食管异物指任何原因导致食物性或非食物性异物滞留于食管内,常发生于幼童或老年人。多数患者发生在食管入口处或食管狭窄处,临床特征与异物所在的部位、大小、性质有关。大多数患者发生食管异物后即有症状,当尖锐异物嵌顿于食管中段损伤肌层时,可有类似心绞痛、心肌梗死等症状,但有10%可无任何症状。

关于食管异物的预防,需做到以下几点:①进食切忌匆忙,要细嚼慢咽;②老年人的义齿要严防脱落,进食前要留心,睡眠前、全麻前应取下,义齿松动者及时修复;③教育儿童不要将各类物体放入口中;④异物误入食管后要立即就医,切忌用饭团、韭菜、馒头等强行下咽,以免增加并发症和手术困难。

本例误诊原因如下:①患者缺乏典型食管异物临床症状及体征,由于异物呈条状,纵行卡入食管内,不影响进食,未损伤深层组织,无疼痛症状;②患者入院未诉特殊食材进食史,无进食呛咳、无义齿等病史;③患者心前区不适且心电图异常,冠状动脉CTA结果显示异常,常规予以心脏疾病对症治疗;④临床医师缺乏鉴别诊断思维,接诊医师对食管异物认识不足;⑤入院后若及时完善胸部CT检查,即可做出诊断。

对食管异物的诊断,病史很重要。但在此例中,由于患者缺乏食管异物的特征性表现,无进食困难,反而以心前区不适、胸痛就诊,结合患者心电图、心脏超声及冠状动脉CT结果,故按照冠心病二级预防进行治疗。因此,当使用治疗冠心病的药物及其他方法后,患者症状缓解不明显或日渐加重,无法用原诊断继续解释其症状时,要仔细询问病史,完善胸部CT、 食管内镜检查 ,必要时请消化内科、心胸外科会诊明确诊断及治疗方法,尽可能将误诊后并发症减到最少。

,必要时请消化内科、心胸外科会诊明确诊断及治疗方法,尽可能将误诊后并发症减到最少。

总之,对于食管异物应做到仔细询问病史,尽早发现、尽早诊断,减少误诊,尤其当老年和婴幼儿患者缺乏典型症状时,应想到食管异物的可能。