肩关节梅毒性关节炎1例

作者:首都医科大学附属北京同仁医院足踝外科中心 曲峰

梅毒是由苍白螺旋体感染引起的慢性、系统性性传播疾病,可累及皮肤黏膜、心血管、神经系统、关节、骨、眼等多个组织器官。梅毒性关节炎可发生于先天或后天梅毒,可侵犯关节骨端和滑膜。梅毒性关节炎是全身性梅毒的一部分,是少见的感染性关节炎,诊断困难,需要详细的问诊,病史追问,查体以及除外其他关节炎,病理检查 到螺旋体是诊断的金标准。本文报告1例肩关节梅毒,并结合文献对梅毒性关节炎的临床特点及鉴别诊断进行综述。

到螺旋体是诊断的金标准。本文报告1例肩关节梅毒,并结合文献对梅毒性关节炎的临床特点及鉴别诊断进行综述。

病例报告

患者,女,61岁,务农,因“右肩关节疼痛伴活动受限10个月余”入院。患者自述1年前曾因抬重物致右肩关节肿胀伴活动受限,症状逐渐加重,以“肩周炎”行肩关节腔内注射激素封闭治疗,随后出现发烧、肩关节肿胀、疼痛加重,按“肩关节感染”切开引流置管冲洗,全身应用抗菌素治疗,术后2周体温恢复正常,症状逐渐减轻,但多次反复发作,本次以“肩关节感染”收入院。患者既往无明确肩关节外伤、颈椎病、发热 和夜间盗汗病史。

和夜间盗汗病史。

入院后查体:右肩关节轻度肿胀,肩关节压痛以肱骨大结节处为著,右肩关节外展/上举、前屈、后伸活动受限。主动外展30°,前屈15°,外旋30°;右肩关节内旋时手背只能触及L4棘突水平,健侧可触及对侧肩胛骨下极;Neer撞击征阳性,Hawkins撞击征阳性,Jobe征阳性。患侧肩关节UCLA评24分,Constant-murley评分77分,右肩、臂、手感觉正常,右上肢肌张力正常,末梢血运良好。

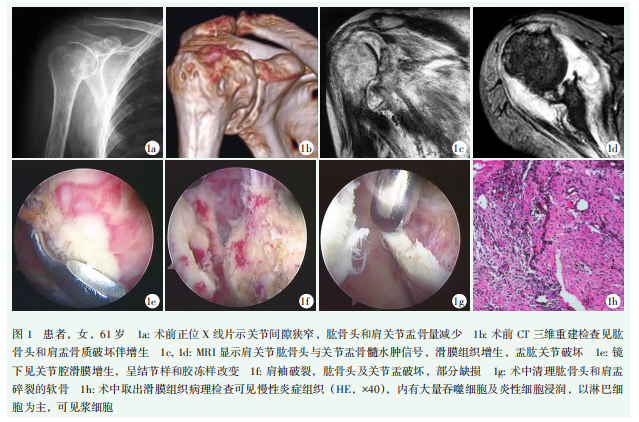

肩关节X线片显示关节间隙狭窄,肱骨头和肩关节盂骨质疏松伴破坏(图1a)。肩关节CT显示肱骨头和肩盂骨质破坏伴增生(图1b)。MRI显示肩关节肱骨头与关节盂骨髓水肿 信号,滑膜组织增生(图1c,1d)。血常规

信号,滑膜组织增生(图1c,1d)。血常规 白细胞计数、中性粒细胞、淋巴细胞均正常。类风湿因子

白细胞计数、中性粒细胞、淋巴细胞均正常。类风湿因子 阴性,抗环瓜氨酸肽(CCP)抗体,血沉44mm/h,C反应蛋白正常,白介素6正常,血尿酸

阴性,抗环瓜氨酸肽(CCP)抗体,血沉44mm/h,C反应蛋白正常,白介素6正常,血尿酸 385μmol/L。肩关节腔穿刺抽出淡黄色轻度浑浊液体50ml,未查到抗酸杆菌,关节液需氧菌和厌氧菌培养需氧菌和厌氧菌均无细菌生长。结核免疫印记阴性。梅毒血清特异抗体测定阳性,快速血浆反应素环状卡片实验

385μmol/L。肩关节腔穿刺抽出淡黄色轻度浑浊液体50ml,未查到抗酸杆菌,关节液需氧菌和厌氧菌培养需氧菌和厌氧菌均无细菌生长。结核免疫印记阴性。梅毒血清特异抗体测定阳性,快速血浆反应素环状卡片实验 (RPR)阴性,复查TPPA阳性。

(RPR)阴性,复查TPPA阳性。

关节镜探查显示关节腔滑膜增生,部分呈结节样和胶冻样改变(图1e),肩袖组织破损,肱骨头及关节盂破坏,部分缺损(图1f)。刨削清理增生的滑膜组织,刮除清理肱骨头和肩盂碎裂的软骨及瘢痕(图1g)。病理报告为慢性炎症组织,内有大量吞噬细胞及炎性细胞浸润,以淋巴细胞为主,可见浆细胞 (图1h),免疫组化染色滑膜中存在钩端螺旋体

(图1h),免疫组化染色滑膜中存在钩端螺旋体 。根据术前检查及关节镜下所见,结合术后病理检查,患者最终诊断为“梅毒性肩关节炎”,术后行抗菌素治疗梅毒。术后随访26个月,疼痛症状减轻,关节活动度较前改善,末次随访患侧肩关节主动外展60°,前屈60°,外旋40°;被动外展100°,前屈95°,外旋45°。

。根据术前检查及关节镜下所见,结合术后病理检查,患者最终诊断为“梅毒性肩关节炎”,术后行抗菌素治疗梅毒。术后随访26个月,疼痛症状减轻,关节活动度较前改善,末次随访患侧肩关节主动外展60°,前屈60°,外旋40°;被动外展100°,前屈95°,外旋45°。

讨论与综述

本病例为罕见的梅毒性肩关节炎,早期诊断与鉴别诊断比较困难。虽然患者有抬重物引起肩关节疼痛,但无明确的肩关节创伤、骨折和脱位病史,故可以排除肩关节创伤性骨关节炎 。肩关节腔有多次激素封闭后出现右肩关节肿胀、疼痛、发热,肩关节腔穿刺抽出淡黄色浑浊液体,肩关节腔清创、灌注冲洗术后好转,故感染不能除外。实验室检查:血常规阴性、类风湿因子、CCP阴性,C-反应蛋白

。肩关节腔有多次激素封闭后出现右肩关节肿胀、疼痛、发热,肩关节腔穿刺抽出淡黄色浑浊液体,肩关节腔清创、灌注冲洗术后好转,故感染不能除外。实验室检查:血常规阴性、类风湿因子、CCP阴性,C-反应蛋白 和白介素6正常,排除类风湿、非特异性感染;血沉44mm/h,但关节液抗酸杆菌和结核免疫印迹等结核相关检验均为阴性,需氧菌和厌氧菌培养均无细菌生长,故不考虑结核性关节炎。

和白介素6正常,排除类风湿、非特异性感染;血沉44mm/h,但关节液抗酸杆菌和结核免疫印迹等结核相关检验均为阴性,需氧菌和厌氧菌培养均无细菌生长,故不考虑结核性关节炎。

关节镜探查发现关节腔内滑膜组织增生,呈结节样和胶冻样改变,骨关节骨软骨破坏。组织病理检查,报告有大量吞噬细胞及炎性细胞浸润,以淋巴细胞为主,可见浆细胞,免疫组化染色可见钩端螺旋体,根据梅毒血清特异抗体测定阳性,病理诊断为梅毒性肩关节炎。快速血浆反应素环状卡片实验(RPR)阴性,表明患者当前为非活动性梅毒感染。

目前尚无高等级的梅毒性关节炎流行病学研究和发病率,笔者以“syphiliticarthritis”检索Pubmed发现,1900年1月—2022年5月,仅有36篇以梅毒性关节炎作为主要内容的相关论文;以“梅毒,关节炎”检索“中国知网”与“万方数据库”发现梅毒性关节炎作为主要内容的相关中文论文仅15篇。可见梅毒性关节炎是非常罕见的疾病,且其症状表现多样,极易发生漏诊误诊。所以全面了解此病的临床特点及鉴别诊断极为必要。

临床特点 梅毒性关节炎受累关节依次为肘、膝、肩大关节,但髋关节少见。可出现持续发热或弛张型热。由于干骺端血液供应丰富,梅毒螺旋体通过血运进入髓腔诱发炎症反应,还可发生关节软骨破坏和骨赘形成。关节腔内滑膜渗出液呈混浊的浆液性或浆液纤维蛋白性而非脓性。关节浆液纤维蛋白性渗出液以及关节周围软组织瘢痕可致关节挛缩、僵硬。实验室检查关节液及滑膜组织可见大量淋巴细胞、浆细胞。病理检查发现典型的螺旋体。快速血浆反应素环状卡片实验(RPR)为筛查试验,梅毒螺旋体血凝试验 (TPHA)可作为梅毒的确诊试验,而将专一性抗原附着于Gelatin颗粒上以取代血球即称之为梅毒螺旋体颗粒凝集试验(TPPA),其特异性比TPHA更高。如果梅毒特异性抗体检测结果是阳性,而梅毒RPR试验阴性时,说明曾经感染过梅毒螺旋体,目前处于不传染的状态。如梅毒特异性抗体是阳性,梅毒RPR也是阳性,则说明目前处于传染期,需要首先治疗梅毒。另外,梅毒RPR试验的滴度变化可作为疗效的观察、复发和再感染的指征。少数的病毒性肝炎患者、自身免疫性疾病患者、恶性肿瘤患者、妊娠妇女以及老年人的梅毒RPP检测有出现假阳性的可能。影像学检查:先天性梅毒性关节炎可见关节周围肿胀,关节间隙增宽,因其主要累及关节滑膜和滑囊,故X线往往无特征性表现,MRI可见滑膜增生表现。获得性梅毒性关节炎在二期梅毒早期,即可出现肩关节受累,此时表现为关节肿胀,关节间隙增宽。三期梅毒性骨关节炎,关节软骨和骨端均可受侵犯,软骨下骨侵蚀,但病变往往仅限于一个关节面。骨干可见多发性不规则骨质增生。有时可发生关节半脱位或夏科氏关节,此时X线或CT改变较明显。MRI可见关节腔滑膜组织增生和散在的软骨下骨骨髓水肿。

(TPHA)可作为梅毒的确诊试验,而将专一性抗原附着于Gelatin颗粒上以取代血球即称之为梅毒螺旋体颗粒凝集试验(TPPA),其特异性比TPHA更高。如果梅毒特异性抗体检测结果是阳性,而梅毒RPR试验阴性时,说明曾经感染过梅毒螺旋体,目前处于不传染的状态。如梅毒特异性抗体是阳性,梅毒RPR也是阳性,则说明目前处于传染期,需要首先治疗梅毒。另外,梅毒RPR试验的滴度变化可作为疗效的观察、复发和再感染的指征。少数的病毒性肝炎患者、自身免疫性疾病患者、恶性肿瘤患者、妊娠妇女以及老年人的梅毒RPP检测有出现假阳性的可能。影像学检查:先天性梅毒性关节炎可见关节周围肿胀,关节间隙增宽,因其主要累及关节滑膜和滑囊,故X线往往无特征性表现,MRI可见滑膜增生表现。获得性梅毒性关节炎在二期梅毒早期,即可出现肩关节受累,此时表现为关节肿胀,关节间隙增宽。三期梅毒性骨关节炎,关节软骨和骨端均可受侵犯,软骨下骨侵蚀,但病变往往仅限于一个关节面。骨干可见多发性不规则骨质增生。有时可发生关节半脱位或夏科氏关节,此时X线或CT改变较明显。MRI可见关节腔滑膜组织增生和散在的软骨下骨骨髓水肿。

临床分型 梅毒性关节炎分为先天性和获得性两类,先天性梅毒性关节炎多发病于6~10岁。多为关节对称性发病,称为克勒顿关节(Clutton'sjoints)。获得性梅毒性关节炎一般发病于20~40岁,有时潜伏期可长达10年之久。外伤、分娩、感染等诱因也可引起梅毒关节炎发病。梅毒性关节炎发病率总体呈上升趋势。按病理改变可分为梅毒性骨性关节炎、白肿型关节梅毒和水肿型关节梅毒。其中白肿型关节梅毒主要发生在先天性梅毒患者中,多见于膝关节,肩关节相对少见。关节皮肤红肿热痛,但红肿热痛可很快减轻,是其主要特征。

鉴别诊断 (1)关节结核:梅毒性关节炎关节部诸骨无脱钙现象,而关节结核关节部普遍骨质脱钙。梅毒性关节炎除树胶肿的腐蚀外,关节无骨质缺损,而关节结核有局限性骨质破坏、缺损。梅毒性关节炎所致的弥漫性不规则骨密度增加,而关节结核为局限性破坏、晚期有硬化环围绕。梅毒性关节炎一般可见广泛性骨膜增生,而关节结核一般无骨膜增生,少数病变近骨表面有少量骨膜反应。梅毒性关节炎骨质常增厚,而关节结核则无骨质增厚。(2)色素绒毛结节性滑膜炎:色素沉着绒毛结节性滑膜炎好发于青壮年,其滑膜呈绒毛状、结节状滑膜增生,关节液呈血性或黄褐色。(3)痛风性关节炎:血尿酸及24h尿酸偏高,关节镜探查可见滑膜增生,同时有软骨的破坏,尿酸盐结晶沉积,为该病的特征性表现。(4)化脓性关节炎:金葡菌感染占50%,有全身症状,可见关节红肿,皮温增高,压痛明显,典型的感染白细胞计数升高,血沉加快,C-反应蛋白、白介素6或降钙素 原升高,有时可见血与关节液细菌培养阳性。关节腔大量积液,可见脓苔样和纤维样坏死组织,早期一般没有骨关节软骨的破坏。(5)夏科氏关节病:夏科氏关节病可由

原升高,有时可见血与关节液细菌培养阳性。关节腔大量积液,可见脓苔样和纤维样坏死组织,早期一般没有骨关节软骨的破坏。(5)夏科氏关节病:夏科氏关节病可由 神经梅毒

神经梅毒 引起,最终因无痛觉

引起,最终因无痛觉 保护导致关节损伤。而梅毒性关节炎是梅毒螺旋体感染关节及其附属组织导致的关节病变,其痛觉存在;梅毒性关节炎是全身梅毒的一部分,是较为少见的感染性关节病。(6)类风湿关节炎:属于免疫系统疾病,好发于四肢小关节,呈对称性发病,少数发生于髋、膝、肩关节的情况。表现为关节晨僵、趾间或指间小关节畸形,血沉、C-反应蛋白可增高,血清及关节液类风湿因子阳性,抗CCP抗体敏感性、特异性更高。(7)梅毒性关节痛需与神经痛和癔症鉴别。

保护导致关节损伤。而梅毒性关节炎是梅毒螺旋体感染关节及其附属组织导致的关节病变,其痛觉存在;梅毒性关节炎是全身梅毒的一部分,是较为少见的感染性关节病。(6)类风湿关节炎:属于免疫系统疾病,好发于四肢小关节,呈对称性发病,少数发生于髋、膝、肩关节的情况。表现为关节晨僵、趾间或指间小关节畸形,血沉、C-反应蛋白可增高,血清及关节液类风湿因子阳性,抗CCP抗体敏感性、特异性更高。(7)梅毒性关节痛需与神经痛和癔症鉴别。

治疗 1905年Schaudinn和Hoffman从早期传染性病变组织中观察到一种螺旋形病原体即梅毒病原体。作为梅毒病原的苍白螺旋体的外膜主要由磷脂构成,显露于表面的蛋白质很少,与多数细菌外膜富含蛋白的情况不同。所以,针对内部抗原的抗体反应并不能有效抑制梅毒螺旋体的发展。保守治疗目前仍首选青霉素,苍白螺旋体对青霉素高度敏感,青霉素G<0.01mg即有抑制作用,但青霉素只对分裂中细胞有效,因此青霉素血清水平须维持多日。青霉素G是治疗神经梅毒和妊娠梅毒疗效肯定的唯一药物。一些临床研究结果也显示苄星青霉素 、普鲁卡因

、普鲁卡因 青霉素和头孢曲松

青霉素和头孢曲松 的抗梅毒效果很好。对青霉素过敏者的替代治疗药物,一般推荐选用盐酸四环素

的抗梅毒效果很好。对青霉素过敏者的替代治疗药物,一般推荐选用盐酸四环素 、多西环素

、多西环素 、红霉素

、红霉素 或阿奇霉素

或阿奇霉素 。关节镜为梅毒性肩关节炎的诊治提供了有效的手段。关节镜可直观肩关节内的情况,明确关节腔内滑膜结节样和胶冻样改变,以及骨关节软骨破坏等特征性表现,取滑膜行病理检查为确诊梅毒性肩关节炎提供了直接依据。同时,关节镜下还可清理滑膜增生、软骨破坏、纤维粘连以及关节炎形成的游离体等,可有效改善症状。鉴于梅毒性肩关节炎会逐渐进展,引起关节功能障碍和结构破坏。笔者认为早期准确诊断,只要不在传染期,手术治疗越早越好。对于此病的发病机制、治疗手段及术后转归研究仍需继续积累病例以进一步研究。

。关节镜为梅毒性肩关节炎的诊治提供了有效的手段。关节镜可直观肩关节内的情况,明确关节腔内滑膜结节样和胶冻样改变,以及骨关节软骨破坏等特征性表现,取滑膜行病理检查为确诊梅毒性肩关节炎提供了直接依据。同时,关节镜下还可清理滑膜增生、软骨破坏、纤维粘连以及关节炎形成的游离体等,可有效改善症状。鉴于梅毒性肩关节炎会逐渐进展,引起关节功能障碍和结构破坏。笔者认为早期准确诊断,只要不在传染期,手术治疗越早越好。对于此病的发病机制、治疗手段及术后转归研究仍需继续积累病例以进一步研究。

来源:中国矫形外科杂志2023年1月第31卷第2期