右侧鼻腔鼻窦上皮样血管肉瘤1例

作者:黄文鹏,赵慧萍,李莉明,梁盼,高剑波,郑州大学第一附属医院放射科

1.病例

男,69岁,因“右鼻出血3月余”于2016年8月19日至郑州大学第一附属医院鼻科就诊。患者3月前无明显诱因出现右鼻出血,间断性,不伴双侧鼻塞,无头痛 、脓涕,每于受凉后加重,无咳嗽

、脓涕,每于受凉后加重,无咳嗽 、咯痰、发热

、咯痰、发热 。

。

患者既往体健,无家族性遗传病史。体格检查:右侧各鼻窦区压痛。实验室检查:白细胞计数11.60×109L-1,中性粒细胞计数10.00×109L-1,D-二聚体 0.71mg/L。自发病以来精神、饮食、睡眠、大小便正常,体质量无减轻。

0.71mg/L。自发病以来精神、饮食、睡眠、大小便正常,体质量无减轻。

辅助检查:

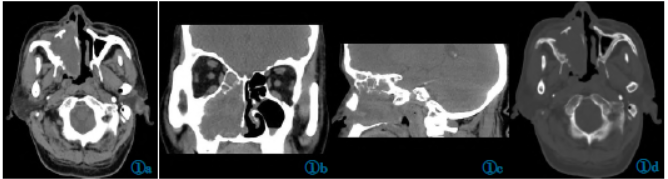

①CT:右侧鼻腔、筛窦、上颌窦、蝶窦及额窦内软组织肿块,CT值约35HU,边界欠清(图1a),病变向鼻咽腔内和右侧颌面部突出,皮下脂肪及右侧鼻窦后间隙模糊(图1b,1c),右侧上颌窦前壁骨质破坏(图1d),病变与右侧鼻甲分界不清。

图1右侧鼻腔鼻窦EA的CT图像。图1a:右侧鼻腔、筛窦、上颌窦、蝶窦及额窦内软组织肿块,边界欠清;图1b:冠状位图像示病变向鼻咽腔内突出;图1c:矢状位图像示病变向后突入鼻咽腔;图1d:骨窗示右侧上颌窦前壁骨质破坏。

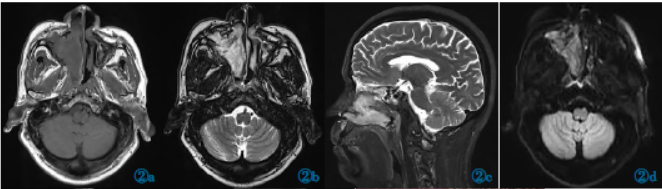

②MRI:右侧上颌窦、筛窦、右侧鼻腔、上颌牙槽骨右份及外侧见不规则T1WI等信号(图2a)、T2压脂序列高信号肿块(图2b,2c),DWI上呈高信号(图2d),右侧上颌窦内侧壁显示不清,右侧鼻甲结构显示不清,病变向后突入鼻咽腔,鼻中隔 稍偏曲。增强扫描病变呈轻中度不均匀强化(图2e,2f),范围约6.4cm×4.3cm×4.0cm(前后径×上下径×左右径)。

稍偏曲。增强扫描病变呈轻中度不均匀强化(图2e,2f),范围约6.4cm×4.3cm×4.0cm(前后径×上下径×左右径)。

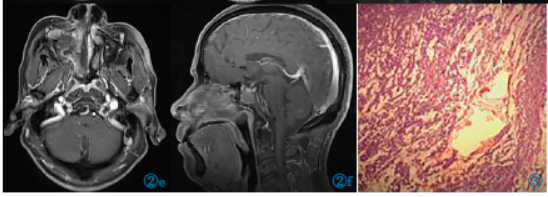

图2MRI图像。图2a:病灶在T1WI上呈等信号;图2b,2c:病灶在T2压脂序列上呈高信号,边界不清;图2d:DWI上病灶呈高信号;图2e,2f:增强后病灶呈轻中度不均匀强化。图3病理图像示肿瘤细胞呈巢状、乳头状弥漫性排列。

术后病理:肿瘤细胞呈巢状、乳头状弥漫性排列,异型性明显,核分裂象多见(图3)。免疫组织化学:CK(-)、CK8/18(-)、P63(-)、P40(-)、S-100(少量+)、SMA(-)、CD34(-)、ERG(部分弱+)、CD31(+)、Vimentin(+)、F-Ⅷ(少量+)、Ki-67(80%+)。病理诊断为上皮样血管肉瘤(Epithelioid angiosarcoma,EA)。

2.讨论

血管肉瘤是一种少见的进展快、高度恶性的血管源性肿瘤,是由血管内皮细胞或向血管内皮细胞方向分化的间叶细胞发生的恶性肿瘤。EA作为血管肉瘤的一个亚型,侵袭性强,易转移,好发于老年男性的深部软组织,尤其是四肢和腹膜后,其次为皮肤,也有报道部位包括皮肤、肾上腺、甲状腺、阴道、膀胱、肺及骨,呈浸润性生长,位于鼻腔鼻窦尚未见报道。

EA的病因及发病机制尚不十分清楚,可能与长期的慢性淋巴水肿 、放射治疗、二氧化钍造影剂、动静脉瘘等危险因素相关,本例患者既往体健,无相关危险因素。目前尚无关于血管肉瘤分子变化的全面研究。临床表现与肿瘤生长位置、起病方式有关,本例EA患者临床症状为鼻出血,鼻窦区压痛,表现为肿物肿大、侵犯引起的继发症状,易误诊。

、放射治疗、二氧化钍造影剂、动静脉瘘等危险因素相关,本例患者既往体健,无相关危险因素。目前尚无关于血管肉瘤分子变化的全面研究。临床表现与肿瘤生长位置、起病方式有关,本例EA患者临床症状为鼻出血,鼻窦区压痛,表现为肿物肿大、侵犯引起的继发症状,易误诊。

EA的诊断依靠病理学检查,镜下以巢状、腺样排列的上皮样内皮肿瘤细胞浸润性生长为特征,核深染,病理性核分裂象易见,异型性明显,血管上皮可围成相互吻合的迷路样血管腔,管腔大小不一,内容纳红细胞,病理表现因分化程度不同而不同。

免疫组织化学检测CD31、CD34、F-Ⅷ、ERG和Fli-1等血管源性标志物阳性,其中CD31敏感度和特异度最高。本例见上皮样内皮肿瘤细胞浸润性生长,异型性明显,F-Ⅷ、ERG、CD31阳性,与文献报道相符。EA发生于鼻腔鼻窦的影像学征象尚未见报道,本例CT表现为右侧鼻腔、筛窦、上颌窦、蝶窦及额窦内软组织肿块,无明显的囊性变、骨化和钙化,向鼻咽腔内和右侧颌面部侵袭性生长,邻近骨质溶骨性骨质破坏,提示鼻腔鼻窦EA的恶性程度较高。

MRI表现为右侧上颌窦、筛窦、右侧鼻腔、上颌牙槽骨右份及外侧不规则T1WI等信号、T2压脂序列不均匀高信号肿块,考虑与EA生长快、易出现坏死有关,病变向后突入鼻咽腔,强化方式和特征与组织病理和供应肿瘤的血管分布相关,对照病理与影像图像,可能是由于肿瘤细胞排列紧密,血管上皮的血管腔样结构较少,因此增强扫描以轻中度不均匀强化为主。

CT软组织窗及骨窗上可观察肿瘤破坏骨质的程度及范围,MRI可以提供病变大小、形态、内部结构、生长特征以及对周围软组织的浸润情况,具有重要的临床价值。鼻腔鼻窦EA恶性程度高,容易复发和转移,目前尚无确切有效的治疗方式,首选治疗方法为手术切除,由于其位置特殊,难以获得R0切除,预后很差,术后复发率较高,可辅以化疗适当延长患者生存期。

本病需要与鼻息肉、内翻性乳头状瘤、血管瘤、嗅神经母细胞瘤 和鼻腔鼻窦癌相鉴别。

和鼻腔鼻窦癌相鉴别。

①鼻息肉:CT表现为单侧或双侧鼻腔或(和)鼻窦膨胀扩大,充满软组织肿块,可侵犯骨质,伴有骨质硬化,密度不均,从黏液到软组织密度,中央多为高密度物质,MRI上T1WI、T2WI表现为混杂信号,由息肉内水的含量、增生的黏膜和鼻腔鼻窦分泌物不同而定,增强多为周边黏膜强化。

②内翻性乳头状瘤:属于交界性肿瘤,具有局部侵袭性,多为单侧发病,CT多表现为边界清楚、密度均匀的鼻腔软组织肿块,少数伴有钙化,MRI上T1WI、T2WI表现为低到中等均匀信号,增强多为中度强化。

③鼻腔血管瘤:好发于邻近中下鼻甲的鼻黏膜,CT表现为边界清楚的鼻腔或鼻窦内软组织肿块,多数密度不均,邻近骨质受压变形或侵蚀。MRI上T1WI为中等信号,T2WI为明显高信号,增强后呈明显强化。

④嗅神经母细胞瘤:多位于鼻腔顶部,易侵犯前颅底,筛板易骨质破坏,CT表现为鼻腔内密度均匀的软组织肿块,增强呈轻度强化;MRI上T1WI呈低信号,T2WI呈高信号,增强呈不均匀中度至明显强化。

⑤鼻腔鼻窦癌:多见于老年人,密度较均匀,肿块较大时易出现液化、坏死,部分内可见钙化,CT上可见明显或虫噬状骨质破坏;MRI上T1WI呈低至中等信号,T2WI呈等至高信号,增强强化不均。

综上所述,原发性鼻腔鼻窦EA临床表现不典型,确诊依赖于病理学检查,影像学检查可辅助诊断,对新发鼻腔鼻窦EA病例的不断报道和积累是有必要的,可以提高认识并扩展对鼻腔鼻窦占位性病变的诊断思路。

来源:黄文鹏,赵慧萍,李莉明,梁盼,高剑波.右侧鼻腔鼻窦上皮样血管肉瘤1例[J].中国临床医学影像杂志,2022,33(04):296-298.