回音湖涅斯捷连科氏菌致骶髂病变1例

作者:广州医科大学附属第三医院创伤骨科 熊自立

涅斯捷连科氏菌属是放线杆菌纲放线菌目微球菌科中革兰氏阳性菌,该菌株是专性好氧的中度嗜盐菌,多为球状或短杆状,偶可见分支,菌株的菌落形态大都为圆形,边缘整齐,表面光滑但不透明且稍隆起。该属现已有2个有效发表种:喜盐涅斯捷连科氏菌和回音湖涅斯捷连科氏菌。该类生物长期生活在高盐环境下,拥有了其自身特有的细胞结构及生理机能,学者大都针对其耐盐的生理机能及其在耐盐生物研发和实际应用方面进行研究。目前尚未见涅斯捷连科氏菌属相关的病例报道,其感染动物或人体后所致病症尚不明确,这可能是因为涅斯捷连科氏菌属为嗜盐菌,居民日常甚少接触,医师碰到感染患者很少往此类菌考虑。其次,涅斯捷连科氏菌可能为低毒性感染,其分泌毒素能力比较低,大多不会引起如红热、肿胀、流脓等急性表现,脓液可能少或没有,但是长期感染可导致局限性骨质破坏,患者抵抗力低下时可能急性发作,临床表现多样,容易误诊、漏诊。笔者回顾性分析于2021-11-23诊治的1例回音湖涅斯捷连科氏菌致骶髂病变,报道如下。

病例报道

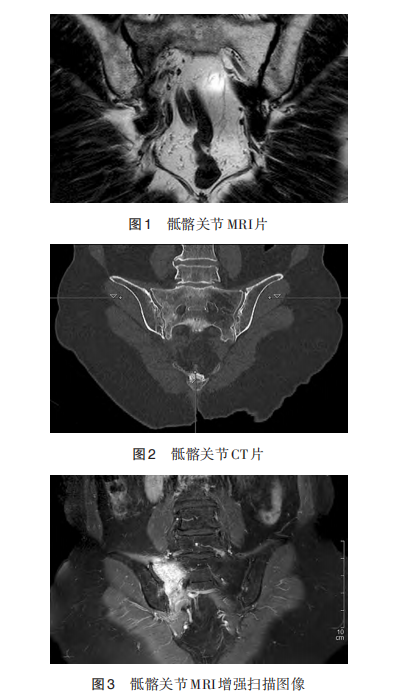

患者,女,61岁,职业为裁缝。因“右侧骶髂部疼痛1个月伴发热 1周”入院,无明显诱因出现右侧骶髂部疼痛,为阵发性刺痛,活动后症状加重,休息可缓解,下肢无放射痛及麻木感。曾于笔者所在医院门诊行双髋关节MRI检查(图1),提示右侧骶骨翼病灶,考虑炎性病变可能,予以止痛、改善循环等对症处理后症状稍缓解,但是仍反复。入院1周前患者自觉右侧骶髂部疼痛加重并出现持续低热,自诉最高体温38.5℃,无工业毒物、粉尘、放射性物质接触史,于2021-11-23入院治疗。既往史:干燥综合征(舍格伦)、慢性胃炎

1周”入院,无明显诱因出现右侧骶髂部疼痛,为阵发性刺痛,活动后症状加重,休息可缓解,下肢无放射痛及麻木感。曾于笔者所在医院门诊行双髋关节MRI检查(图1),提示右侧骶骨翼病灶,考虑炎性病变可能,予以止痛、改善循环等对症处理后症状稍缓解,但是仍反复。入院1周前患者自觉右侧骶髂部疼痛加重并出现持续低热,自诉最高体温38.5℃,无工业毒物、粉尘、放射性物质接触史,于2021-11-23入院治疗。既往史:干燥综合征(舍格伦)、慢性胃炎 、骨质疏松症。专科检查:右侧骶部皮温稍高、无皮疹

、骨质疏松症。专科检查:右侧骶部皮温稍高、无皮疹 、无破损,右侧髋关节深压痛(+),叩击痛(+),右髋关节疼痛伴活动受限,双侧腹股沟未触及明显肿大淋巴结,双侧腰部无叩痛。影像学检查:①腰椎正侧位X线片提示右侧骶骨翼斑片状高密度影;②骶髂关节CT(图2)显示右侧骶骨翼密度不均匀,边界不清晰,局部骨皮质轻度变薄,考虑炎性病变可能;③骶髂关节MRI增强扫描(图3)显示右侧骶骨翼局部见片状长T1长T2信号影,压脂呈高信号,考虑右侧骶骨破坏病灶改变。实验室检查:白细胞10.63×109/L,中性粒细胞总数7.53×109/L,降钙素

、无破损,右侧髋关节深压痛(+),叩击痛(+),右髋关节疼痛伴活动受限,双侧腹股沟未触及明显肿大淋巴结,双侧腰部无叩痛。影像学检查:①腰椎正侧位X线片提示右侧骶骨翼斑片状高密度影;②骶髂关节CT(图2)显示右侧骶骨翼密度不均匀,边界不清晰,局部骨皮质轻度变薄,考虑炎性病变可能;③骶髂关节MRI增强扫描(图3)显示右侧骶骨翼局部见片状长T1长T2信号影,压脂呈高信号,考虑右侧骶骨破坏病灶改变。实验室检查:白细胞10.63×109/L,中性粒细胞总数7.53×109/L,降钙素 原0.082ng/mL,红细胞沉降率28mm/h,快速C-反应蛋白

原0.082ng/mL,红细胞沉降率28mm/h,快速C-反应蛋白 值40.61mg/L。凝血指标、寄生虫七项、T淋巴细胞技术、感染八项、心电图

值40.61mg/L。凝血指标、寄生虫七项、T淋巴细胞技术、感染八项、心电图 、胸片等未见明显异常。

、胸片等未见明显异常。

入院后即抽血检查,应用抗生素前连续进行2次血培养 ,并予以消炎、止痛等对症治疗,效果欠佳,行右侧骶骨病灶活检+减压术:C型臂X线机透视下穿刺活检针进入右侧骶骨病变中心,环锯切除部分病损组织,取出2条灰黄色条索样骨组织送病理检查

,并予以消炎、止痛等对症治疗,效果欠佳,行右侧骶骨病灶活检+减压术:C型臂X线机透视下穿刺活检针进入右侧骶骨病变中心,环锯切除部分病损组织,取出2条灰黄色条索样骨组织送病理检查 ,连接注射器负压吸引抽取骶骨内血性液体进行骶骨减压。术后即静脉滴注头孢唑林

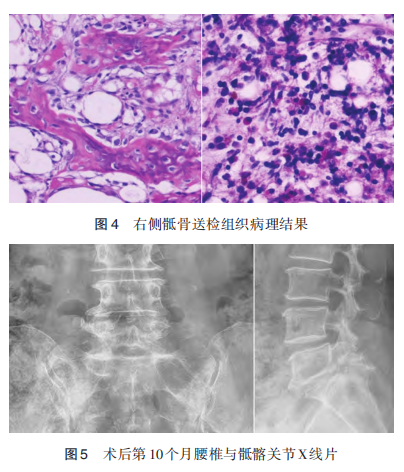

,连接注射器负压吸引抽取骶骨内血性液体进行骶骨减压。术后即静脉滴注头孢唑林 钠2g(2次/d)抗感染治疗,培养结果出来后根据细菌种类调整抗生素。病理结果(图4):右侧骶骨送检组织见大量新生骨形成,间质纤维组织增生伴多量急慢性炎细胞浸润。免疫组化:CD138、CD38(浆细胞

钠2g(2次/d)抗感染治疗,培养结果出来后根据细菌种类调整抗生素。病理结果(图4):右侧骶骨送检组织见大量新生骨形成,间质纤维组织增生伴多量急慢性炎细胞浸润。免疫组化:CD138、CD38(浆细胞 +)、CK(-)、EMA(-)、S-100(-),符合良性病变,考虑右骶骨炎症性病变。术中在病损周围抽出10mL淡红色血性液体送检验科行细菌培养,穿刺液培养结果考虑为回音湖涅斯捷连科氏菌。术后请感染科、药理科会诊,继续维持原抗感染方案,经2周治疗后复查炎性指标,白细胞7.22×109/L,中性粒细胞总数4.22×109/L,降钙素原0.02ng/mL,红细胞沉降率26mm/h,快速C-反应蛋白值4.45mg/L。术后1周复查骶髂关节MRI显示炎症病灶范围较术前明显缩小。术后第8天复查骶髂关节X线片显示右侧骶骨翼未见明显异常信号影。患者右侧腰骶部疼痛症状明显缓解,康复出院后继续口服头孢呋辛酯片

+)、CK(-)、EMA(-)、S-100(-),符合良性病变,考虑右骶骨炎症性病变。术中在病损周围抽出10mL淡红色血性液体送检验科行细菌培养,穿刺液培养结果考虑为回音湖涅斯捷连科氏菌。术后请感染科、药理科会诊,继续维持原抗感染方案,经2周治疗后复查炎性指标,白细胞7.22×109/L,中性粒细胞总数4.22×109/L,降钙素原0.02ng/mL,红细胞沉降率26mm/h,快速C-反应蛋白值4.45mg/L。术后1周复查骶髂关节MRI显示炎症病灶范围较术前明显缩小。术后第8天复查骶髂关节X线片显示右侧骶骨翼未见明显异常信号影。患者右侧腰骶部疼痛症状明显缓解,康复出院后继续口服头孢呋辛酯片 0.25g(2次/d)抗感染3个月。术后第10个月复查X线片(图5)显示右侧骶骨翼处未见明显骨质破坏。术后1年复查骶髂关节MRI显示右侧骶骨翼及髂骨下部病变范围较术前明显缩小,水肿

0.25g(2次/d)抗感染3个月。术后第10个月复查X线片(图5)显示右侧骶骨翼处未见明显骨质破坏。术后1年复查骶髂关节MRI显示右侧骶骨翼及髂骨下部病变范围较术前明显缩小,水肿 较术前明显吸收,患者髋部无疼痛,行走、活动自如。

较术前明显吸收,患者髋部无疼痛,行走、活动自如。

讨论

本例未从事、接触有机物降解或高盐相关工作,无特殊喜盐嗜好,因骶髂部疼痛就诊,最终在其骶髂病变的血性液体中培养出回音湖涅斯捷连科氏菌而确定病因,对症治疗后好转。结合患者有自身免疫性疾病史(干燥综合征),可能存在免疫系统紊乱,回音湖涅斯捷连科氏菌可能为条件致病菌,患者免疫系统失衡而致症状局限性反复发作。回音湖涅斯捷连科氏菌所致的病变为局限性炎症病变,未大面积扩散及转移,该患者是如何感染上回音湖涅斯捷连科氏菌尚不明确。血或局部组织的细菌培养结果是目前实验室检查唯一可以确诊骨感染的依据,但是血培养的阳性率仅30%,而通过穿刺获得组织标本培养阳性率可提高至80%以上。致病菌的鉴定及药敏培养对骨髓炎的治疗至关重要,为了提高培养成功率,笔者对该患者血培养2次并进行局部穿刺取材培养,2次血培养结果均为阴性,而局部组织液体培养阳性,最终确定致病菌为回音湖涅斯捷连科氏菌,这也说明了局部取材培养的重要性。穿刺之后该患者开始应用头孢唑林钠,骶髂部疼痛不适症状减轻,体温逐渐恢复正常,说明用药起效,结合培养结果提示为回音湖涅斯捷连科氏菌。回音湖涅斯捷连科氏菌为革兰氏阳性菌,临床未明确指导应用何种抗生素,笔者考虑头孢唑林钠对革兰氏阳性菌的作用较强,予以静脉滴注头孢唑林钠治疗2周,复查发现感染已改善而改为口服抗生素。对于革兰氏阳性球杆菌,克林霉素 和氟喹诺酮类等具有高生物利用度和

和氟喹诺酮类等具有高生物利用度和 骨穿透性的口服杀菌剂是早期口服药物,β-内酰胺类抗生素因其生物利用度低,不作为口服抗生素用于骨髓炎。临床尚无关于骨感染最佳治疗时间的高水平对照试验数据,通常骨髓炎的治疗周期建议在4~6周至3个月,如果存在脓肿或植入的假体,则需要更长的抗生素治疗时间。有学者认为炎症和骨疼痛消失,体温、C-反应蛋白和(或)红细胞沉降率正常以及改善,都是终止抗生素使用的指标。

骨穿透性的口服杀菌剂是早期口服药物,β-内酰胺类抗生素因其生物利用度低,不作为口服抗生素用于骨髓炎。临床尚无关于骨感染最佳治疗时间的高水平对照试验数据,通常骨髓炎的治疗周期建议在4~6周至3个月,如果存在脓肿或植入的假体,则需要更长的抗生素治疗时间。有学者认为炎症和骨疼痛消失,体温、C-反应蛋白和(或)红细胞沉降率正常以及改善,都是终止抗生素使用的指标。

总之,对于自身有免疫相关疾病的体弱老年患者存在局部反复发作的炎症改变,需要考虑特殊病菌致病的可能,应结合病理检查及细菌培养确定病因。感染致病菌的血培养阳性率仅30%,变异较大,通过穿刺获得组织标本培养对确定病因有重要意义,获取的标本均应进行厌氧、需氧、真菌、杆菌等培养以提高细菌培养检出率。需要强调的是,对可能存在感染的患者应尽可能在应用抗生素前获取细菌培养的标本,因为应用抗生素后再获取标本的细菌培养阳性率将大幅降低。

来源:中国骨与关节损伤杂志2023年6月第38卷第6期