介入治疗胆管支气管瘘疗效探讨(附3例分析)

作者:谢炳灿,李臻,李鑫,纪坤,叶书文,于琦,詹鹏超,石洋,张玉元,余鹏,郑州大学第一附属医院

胆管支气管瘘(bronchobiliary fistula,BBF)是胆管系统与支气管之间的病理性交通,临床较少见,极易漏诊误诊。BBF病情复杂,外科治疗并发症多,病死率较高。近些年随着介入技术的发展,介入治疗BBF的疗效初现端倪。本研究对2013年7月至2018年10月于本院接受介入治疗的3例BBF患者的临床资料进行回顾性分析,并复习相关文献,初步评估介入治疗BBF的有效性、安全性。

1.资料与方法

3例BBF患者,其中男性2例,女性1例,年龄39~59岁。治疗前均行CT、经皮经肝胆管造影(percutaneoustrans hepatic cholangiography,PTC)等辅助检查确诊为BBF,一般资料如下:

病例1,男,59岁。2018年10月因“确诊肝细胞癌 3年,间断咳黄痰1年”入院,曾在外院多次行经导管肝动脉化疗栓塞(TACE)及射频消融术,1年来频繁咳嗽

3年,间断咳黄痰1年”入院,曾在外院多次行经导管肝动脉化疗栓塞(TACE)及射频消融术,1年来频繁咳嗽 、咳黄痰伴高热,最高达40℃,对症治疗效差。

、咳黄痰伴高热,最高达40℃,对症治疗效差。

体检:体温(T)38.3℃,脉搏 (P)80次/min,呼吸(R)20次/min,血压(BP)90/59mmHg,贫血

(P)80次/min,呼吸(R)20次/min,血压(BP)90/59mmHg,贫血 貌,右侧胸壁有压痛,右下肺可闻及湿啰音。痰涂片

貌,右侧胸壁有压痛,右下肺可闻及湿啰音。痰涂片 及细菌培养显示:白细胞>25个每低倍视野,肺炎克雷伯菌阳性,痰液分析胆红素阳性。

及细菌培养显示:白细胞>25个每低倍视野,肺炎克雷伯菌阳性,痰液分析胆红素阳性。

外院CT:右下肺条索影,肝右叶可见一团块状低密度影。结合病史、临床表现及相关检查结果,诊断为BBF,经抗感染、祛痰治疗后无明显好转。征求患者及家属同意后行经皮经肝胆管穿刺引流术(percutaneous transhepatic cholangial drainage,PTCD):DSA引导下使用21G穿刺针穿刺肝内脓肿,推注对比剂可见脓腔显影,并可见连接膈肌与右下支气管的窦道,交换引入KMP导管,经导管回抽见黏稠脓液,后交换引入8.5F胆管外引流管 ,远端成袢于脓腔,外固定引流管。

,远端成袢于脓腔,外固定引流管。

术后持续外引流2周,患者痰量明显减少,体温逐渐恢复至正常。7个月后造影复查可见脓腔消失,气管未显影,遂拔除引流管(图1)。

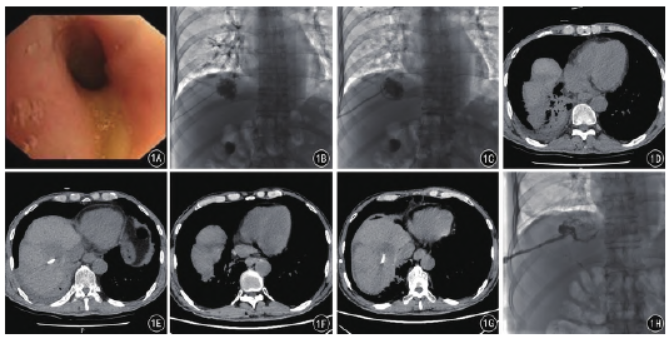

图1A~H A.支气管镜下可见右下叶支气管内黄色分泌物;B、C.PTCD造影可见胆管与支气管相通,置入外引流管引流脓液;D、E.术后复查CT平扫 可见右下肺大量积液,肝内可见一低密度灶;F、G.术后1个月CT可见右下肺积液明显减少,肝内病灶缩小;H.7个月后造影可见脓腔消失,气管未显影

可见右下肺大量积液,肝内可见一低密度灶;F、G.术后1个月CT可见右下肺积液明显减少,肝内病灶缩小;H.7个月后造影可见脓腔消失,气管未显影

病例2,女,39岁。2013年7月因“肝癌介入术后1年,咳嗽、咳痰3个月”入院,诊断为肝癌并阻塞性黄疸 。既往在外院行TACE治疗,来本院行经皮肝穿刺胆汁引流术,术后恢复可。3个月后因出现高热、阵发性咳嗽、咳黄绿色样痰再次入院,体检:T38.8℃,P100次/min,R25次/min,BP100/72mmHg,右肺下叶可闻及湿啰音,全身皮肤黏膜未见黄染。

。既往在外院行TACE治疗,来本院行经皮肝穿刺胆汁引流术,术后恢复可。3个月后因出现高热、阵发性咳嗽、咳黄绿色样痰再次入院,体检:T38.8℃,P100次/min,R25次/min,BP100/72mmHg,右肺下叶可闻及湿啰音,全身皮肤黏膜未见黄染。

CT:右下肺不规则团块影,肝右叶可见团块状混杂密度影。结合临床表现考虑为BBF,给予抗感染、祛痰及PTCD治疗,术中造影可见肝内脓腔与肝内胆管与右侧支气管沟通,具体介入手术操作同病例1。术后6个月造影复查可见脓腔明显减小,瘘道未显影。

病例3,男,50岁。2014年8月因“胆管癌 术后2年,间断咳嗽、咳痰2个月”入院,2年前确诊胆管癌,先后行胆肠吻合术及放射性碘

术后2年,间断咳嗽、咳痰2个月”入院,2年前确诊胆管癌,先后行胆肠吻合术及放射性碘 粒子植入术。3个月后因肝内出现转移灶行CT引导下射频消融术,2个月后因间断咳嗽、咳黄绿色样痰,在外院考虑为BBF,行膈肌修补术后症状缓解。1个月前因症状复发入院。

粒子植入术。3个月后因肝内出现转移灶行CT引导下射频消融术,2个月后因间断咳嗽、咳黄绿色样痰,在外院考虑为BBF,行膈肌修补术后症状缓解。1个月前因症状复发入院。

体检:T37.3℃,P78次/min,R18次/min,BP120/75mmHg,右下肺闻及湿啰音,右上腹有压痛。CT:右肺中下叶炎症,肝左叶占位,考虑脓肿、胆管瘘。诊断为BBF,给予抗感染、止咳、护肝等对症处理,并行PTCD治疗。术中造影可见肝内不规则脓腔,上突破膈肌与右下叶支气管相通,下与胆管相通,置入12F外引流管,抽出大量脓液。术后患者咳嗽症状加重,仍咳黄绿色样痰,经引流管造影复查可见肝内“蜂窝状”脓腔,难以引流,术中多次冲洗及抽吸脓液仍未改善。后患者因严重感染、肝功能衰竭死亡。

2.讨论

BBF病因众多,可分为先天性和获得性。先天性BBF常在婴儿期发病,病死率极高,临床以获得性BBF更多见,常见病因:肝脓肿,包括肝寄生虫病、膈下脓肿等;肝脏肿瘤;胆管梗阻,如胆管结石、胆管狭窄等;外伤,如胸腹联合贯穿伤;医源性瘘,如肝切除术、射频消融、肿瘤栓塞等。

BBF发病机制复杂,具体包括创伤及手术直接损伤膈肌;寄生虫、肝结核或介入术后肿瘤坏死致使肝内脓肿形成,胆汁外漏引发炎症导致膈肌穿透;胆管炎症或结石致使胆管梗阻,胆管内压升高;肿瘤浸润突破膈肌。本组3例患者均为获得性BBF,2例肝癌均在介入治疗后因肿瘤坏死形成肝内脓肿,胆汁外漏沟通脓腔,突破膈肌与支气管相通;1例为胆管癌外科术后并发症。BBF发病部位一般以右侧多见,本组3例均发生在右侧,有文献认为右侧肝内胆管走行较直,且末端与膈肌接近,胆管梗阻导致胆汁淤积,胆管高压力状态时更易突破右侧肝内胆管壁。

此外,右侧肝在解剖学上、下间隙不通,受肝内脓肿或胆管感染等炎症影响,易与膈肌粘连,突破膈肌;而左侧肝上、下间隙相互沟通,不易发生。BBF临床表现较典型,因胆汁漏入支气管常表现为有肺部感染症状,如发热 、呼吸困难

、呼吸困难 、咳嗽、咳胆色素痰、胸痛

、咳嗽、咳胆色素痰、胸痛 等;亦可表现原发疾病症状,如右上腹痛、黄疸等。胆色素痰为该病特异性症状,痰液分析胆红素阳性时,可诊断为BBF。

等;亦可表现原发疾病症状,如右上腹痛、黄疸等。胆色素痰为该病特异性症状,痰液分析胆红素阳性时,可诊断为BBF。

影像学检查对该病诊断亦有一定的指导意义。X线胸片常提示右膈上抬,胸腔积液 ,肺炎,肺脓肿

,肺炎,肺脓肿 。CT表现膈下液体积聚(即胆汁瘤)及右侧胸腔积液、右肺肺炎,其他表现还包括膈肌破损、胆管扩张;但较难观察到瘘管。多层螺旋CT(MSCT)能清楚显示膈肌连续性中断、破溃,对膈肌破溃及瘘道的显示有较好的应用价值。

。CT表现膈下液体积聚(即胆汁瘤)及右侧胸腔积液、右肺肺炎,其他表现还包括膈肌破损、胆管扩张;但较难观察到瘘管。多层螺旋CT(MSCT)能清楚显示膈肌连续性中断、破溃,对膈肌破溃及瘘道的显示有较好的应用价值。

磁共振胰胆管造影(MRCP)可见肺部典型的“支气管树造影征”,同时能清晰显示大胆管及扩张的胆管,但对小胆管成像不理想。经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) 及PTC可通过造影直接观察到瘘口存在,是诊断BBF的“金标准”,但对病因诊断存在不足,故可先行CT或MRI检查明确病因,明确术前诊断。支气管镜检查

及PTC可通过造影直接观察到瘘口存在,是诊断BBF的“金标准”,但对病因诊断存在不足,故可先行CT或MRI检查明确病因,明确术前诊断。支气管镜检查 亦能诊断BBF,但由于管径限制,狭小的瘘口不易发现,作用有限。

亦能诊断BBF,但由于管径限制,狭小的瘘口不易发现,作用有限。

BBF并发症较多,病死率高,一旦确诊,需及时治疗。既往常采用外科手术治疗BBF,包括引流膈下脓肿、切除瘘管、修补膈肌等。有文献报道通过清除脓腔、修补膈肌等治疗方式,成功治愈一例BBF,但相对一些合并肿瘤、病情较重患者常难以耐受。近年来随着介入医学技术的发展,介入治疗BBF在临床应用中越来越广泛。

与外科手术相比,介入治疗存在微创、手术风险较小等优势,尤其是对高龄、外科术后或体质较差患者更为适用。目前介入治疗BBF方法有胆管引流、支架置入及瘘口栓塞等。有文献报道采用经皮经肝穿刺造影既可明确BBF部位,又可充分引流胆汁,降低胆管内压,瘘口可自行闭合。

若造影发现胆管狭窄,通过球囊导管扩张狭窄胆管或置入胆管支架,可使胆汁引流通畅,减少胆汁漏入支气管,改善患者症状。瘘口栓塞适用于瘘口数量少且位置明确,常采用弹簧圈栓塞,范文龙等通过经皮穿刺胆管途径置入弹簧圈栓塞瘘管,使瘘口闭合。

本组3例BBF患者均选择PTCD,2例因充分引流胆汁,配合抗感染治疗,瘘口均自行愈合,取得了良好疗效;1例既往行膈肌修补失败,肝内形成“蜂窝状”脓腔,且患者因胆管癌存在胆管狭窄,胆汁引流困难,预后差。介入治疗由晚期肿瘤引起的BBF效果肯定,但对于一些经保守治疗或介入治疗无效,或病因为良性病变如肝包虫病、胆管结石的患者仍需行外科手术治疗。

由于BBF临床少见且病因、发病机制复杂,需在明确病因、病情,诊断明确后选择合理治疗方案,虽然目前临床经介入治疗的BBF病例较少,但可以看出,采用介入方式治疗获得性BBF,尤其是医源性BBF是安全有效的。

来源:谢炳灿,李臻,李鑫,纪坤,叶书文,于琦,詹鹏超,石洋,张玉元,余鹏.介入治疗胆管支气管瘘疗效探讨(附3例分析)[J].临床放射学杂志,2022,41(04):761-763.DOI:10.13437/j.cnki.jcr.2022.04.020.