“消失的胆管”——药物性肝损伤所致胆管消失综合征1例|病例实战

作者:CSD 广州医科大学附属第一医院

本文为作者授权医脉通发布,未经授权请勿转载。

一、病历摘要

患者,女,36岁。主因“间断恶心、呕吐、腹胀、乏力、食欲缺乏、尿黄3个月”入院。

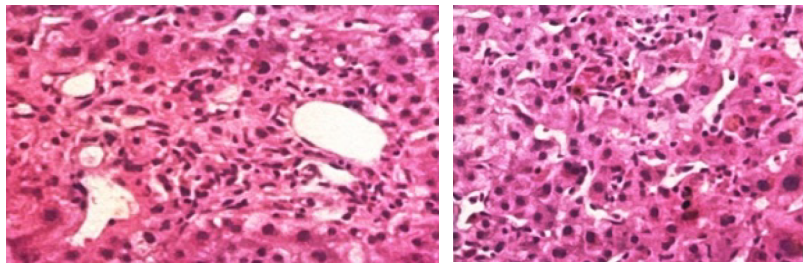

现病史:3个月前自觉乏力,时有恶心,呕吐伴有腹胀,间断低热,最高体温37.6℃,并逐渐出现尿黄、眼黄。2021年9月6日于当地中医院住院治疗,血常规 :WBC 4.14x109/L,N% 51.7%,HGB 132g/L,PLT 218x109/L。乙肝表面抗原、丙肝抗体、甲肝抗体、戊肝抗体均为阴性,PTA 108%;肝功能:ALT 381U/L,AST 98U/L,TBIL 109.6μmol/L,DBIL 86.6μmol/L,ALB 46.8g/L,CHE 9590U/L,γ-GT 683U/L,ALP 250U/L,TBA 181.9μmol/L。自身抗体及AMA-M2、LKM-1、SLALP、LC-1均为阴性,腹部B超及腹部增强CT均提示肝右叶囊肿,胆囊未见显示,行肝穿刺活检病理提示慢性炎细胞浸润伴胆汁淤积(图1)。治疗上给予还原型谷胱甘肽

:WBC 4.14x109/L,N% 51.7%,HGB 132g/L,PLT 218x109/L。乙肝表面抗原、丙肝抗体、甲肝抗体、戊肝抗体均为阴性,PTA 108%;肝功能:ALT 381U/L,AST 98U/L,TBIL 109.6μmol/L,DBIL 86.6μmol/L,ALB 46.8g/L,CHE 9590U/L,γ-GT 683U/L,ALP 250U/L,TBA 181.9μmol/L。自身抗体及AMA-M2、LKM-1、SLALP、LC-1均为阴性,腹部B超及腹部增强CT均提示肝右叶囊肿,胆囊未见显示,行肝穿刺活检病理提示慢性炎细胞浸润伴胆汁淤积(图1)。治疗上给予还原型谷胱甘肽 、多烯磷脂酰胆碱

、多烯磷脂酰胆碱 、复方甘草酸苷、前列地尔

、复方甘草酸苷、前列地尔 、腺苷蛋氨酸

、腺苷蛋氨酸 及口服熊去氧胆酸胶囊

及口服熊去氧胆酸胶囊 等保肝、退黄药物,并于2021年9月11日予地塞米松

等保肝、退黄药物,并于2021年9月11日予地塞米松 20mg,连用3天,后改为10mg,连用4天,最后改用5mg,连用3天治疗。患者黄疸

20mg,连用3天,后改为10mg,连用4天,最后改用5mg,连用3天治疗。患者黄疸 仍进行性加深,并出现皮肤瘙痒、大便颜色变浅,腹部MRCP(2021年10月9日):胆道系统未见明显扩张,胆囊未见显示。患者于2021年10月10日就诊于当地医院,先后行多次人工肝血浆置换

仍进行性加深,并出现皮肤瘙痒、大便颜色变浅,腹部MRCP(2021年10月9日):胆道系统未见明显扩张,胆囊未见显示。患者于2021年10月10日就诊于当地医院,先后行多次人工肝血浆置换 治疗,并再次应用激素治疗(甲泼尼龙

治疗,并再次应用激素治疗(甲泼尼龙 40mg,连用3天,后改为20mg,连用2天),患者TBIL波动在130~350μmol/L,ALT 150~200U/L,γ-GT 300~400U/L,ALP 450~550U/L,患者仍有腹胀、乏力、食欲缺乏、尿黄、皮肤瘙痒,间断有恶心、呕吐,自觉眼干,为求进一步诊治来我院。患者发病前1个月自服调节内分泌药物(具体成分不详)。

40mg,连用3天,后改为20mg,连用2天),患者TBIL波动在130~350μmol/L,ALT 150~200U/L,γ-GT 300~400U/L,ALP 450~550U/L,患者仍有腹胀、乏力、食欲缺乏、尿黄、皮肤瘙痒,间断有恶心、呕吐,自觉眼干,为求进一步诊治来我院。患者发病前1个月自服调节内分泌药物(具体成分不详)。

图1 2021年9月第一次肝穿刺病理(左图:HE汇管区胆管消失;右图:HE小叶中心毛细胆管淤积)

体格检查:神志清,精神尚可,面色晦暗,肝掌阴性、蜘蛛痣阴性,皮肤、巩膜重度黄染,心肺未闻及异常,腹平软,全腹无压痛、反跳痛,肝肋下可触及,质韧,无触痛,脾肋下未触及,肝、肾区无叩痛,Murphy's征可疑阳性,腹部移动性浊音 阴性,双下肢无水肿

阴性,双下肢无水肿 。神经系统未见异常。

。神经系统未见异常。

辅助检查:

实验室检查(2021年12月3日):PTA 97.7%;ALT 119.4U/L,AST 136.9U/L,TBIL 339.5μmol/L,DBIL 152.8μmol/L,ALB 36.6g/L,Cr 38.4μmol/L,钾3.75mmol/L,钠137.3mmol/L,γ-GT 329.4U/L,ALP 421U/L,CHE 61.0U/L。自身抗体:ANA1:100。全血细胞分析:WBC 5.48x109/L, RBC 3.1x1012/L,HGB 98.0g/L,PLT 295.0x109/L,NEU 2.74x109/L;抗核抗体谱均阴性;肝抗原谱均阴性;AFP 3.87ng/mL;病毒标志物:乙型肝炎表面抗体 133.8mIU/mL阳性,乙型肝炎核心抗体

133.8mIU/mL阳性,乙型肝炎核心抗体 0.058 NCU/mL(+),余阴性。

0.058 NCU/mL(+),余阴性。

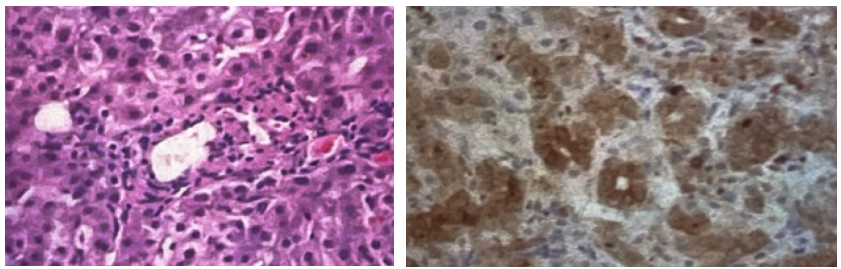

MRCP未见胆管扩张,再次肝组织病理活检:肝汇管区的小叶间胆管缺失>50%,提示胆管消失综合征(图2)。

图2 2012 年12月第二次肝穿刺病理(左图:HE汇管区胆管消失;右图:免疫组化CK7(+)小叶内淤胆性菊形团)

诊断:药物性肝损伤,混合型,急性,RUCAM评分4分(可能),严重程度3级;胆管消失综合征;胆系感染。

二、诊疗经过

患者入院后完善实验室检查,于2022年1月10日行电子胃镜 及ERCP,经鼻胆道引流,放置引流管

及ERCP,经鼻胆道引流,放置引流管 1根。ENBD引流量300~450mL/d。10天后胆红素较前下降,TBIL 187.4μmol/L,DBIL 98.6μmol/L,好转出院。

1根。ENBD引流量300~450mL/d。10天后胆红素较前下降,TBIL 187.4μmol/L,DBIL 98.6μmol/L,好转出院。

2022年3月15日患者黄疸再次加深,ENBD引流不畅,于2022年3月26日行ERCP术取出ENBD引流管并放置胆道内支架。术后患者出现高热,最高40.2℃,伴头痛 、畏寒、寒战,考虑胆系感染,先后给予万古霉素

、畏寒、寒战,考虑胆系感染,先后给予万古霉素 联合头孢哌酮舒巴坦

联合头孢哌酮舒巴坦 、万古霉素联合亚胺培南抗感染治疗,患者体温高峰有所下降,波动在(38.5~39)℃,2022年4月6日化验真菌G试验阳性,抗生素调整为伏立康唑

、万古霉素联合亚胺培南抗感染治疗,患者体温高峰有所下降,波动在(38.5~39)℃,2022年4月6日化验真菌G试验阳性,抗生素调整为伏立康唑 +哌拉西林他唑巴坦

+哌拉西林他唑巴坦 ,患者体温逐渐恢复正常。2022年4月13日复查肝功能:ALT 319.1U/L,AST 370.2U/L,TBIL 179.3μmol/L,DBIL 100.5μmol/L,ALB 34.9g/L,Cr 39.8μmol/L。病情相对平稳后出院。

,患者体温逐渐恢复正常。2022年4月13日复查肝功能:ALT 319.1U/L,AST 370.2U/L,TBIL 179.3μmol/L,DBIL 100.5μmol/L,ALB 34.9g/L,Cr 39.8μmol/L。病情相对平稳后出院。

2022年11月28日复查肝功能:ALT 54.8U/L,AST 32.0U/L,TBIL 13.2μmol/L,DBIL 3.5μmol/L,ALB 46.5g/L,Cr 46.2μmol/L;PTA 18.0%;WBC 4.14x109/L,HGB 130.0g/L,PLT 204x109/L,N% 42.8%。2022年12月12日在内镜下取出胆道内支架。术后平稳出院。

三、病例分析

患者为青年女性,亚急性起病,起病前有明确用药史,除外病毒性肝炎、自身免疫性疾病、酒精性肝病 、梗阻性黄疸、肿瘤等疾病。RUCAM评分4分,先后两次肝穿刺病理检查

、梗阻性黄疸、肿瘤等疾病。RUCAM评分4分,先后两次肝穿刺病理检查 提示慢性炎细胞浸润伴胆汁淤积及胆管消失综合征,结合临床,考虑药物性肝损伤及其引起的胆管消失综合征。

提示慢性炎细胞浸润伴胆汁淤积及胆管消失综合征,结合临床,考虑药物性肝损伤及其引起的胆管消失综合征。

胆管消失综合征是由先天畸形、免疫、肿瘤、药物、毒物、感染及缺血缺氧等诸多因素引起的,以肝内胆汁淤积为主要临床表现的综合征,病理特征为肝穿刺标本(至少包括11个汇管区)中汇管区小动脉伴行的小叶间胆管消失>50%。胆管消失可认为是胆管损伤的严重阶段,极少数患者可通过胆管自身修复使肝功能恢复正常,大部分患者发展为慢性胆汁淤积,损伤程度较重的患者可短时间进展为胆汁淤积性肝硬化,预后较差。目前该病尚无针对性治疗方法,仅根据病因进行经验性治疗。①利胆治疗:因胆管损伤引起的慢性淤胆均应服用熊去氧胆酸以改善胆汁淤积程度。②免疫抑制治疗:多用于免疫因素引起的胆管损伤,包括自身免疫性疾病、肝移植 术后的移植物抗宿主病等,治疗药物有泼尼松

术后的移植物抗宿主病等,治疗药物有泼尼松 、环磷酰胺

、环磷酰胺 、吗替麦考酚酯

、吗替麦考酚酯 、他克莫司

、他克莫司 等,但使用方法尚无定论。③其他对症支持治疗:对于病情严重者,肝移植是唯一的治愈方法。

等,但使用方法尚无定论。③其他对症支持治疗:对于病情严重者,肝移植是唯一的治愈方法。

药物性肝损伤发病机制复杂,通常可概括为药物的直接肝毒性和特异质性肝毒性作用,其过程包括药物及其代谢产物导致的“上游”事件,以及肝脏靶细胞损伤通路和保护通路失衡构成的“下游”事件。DILI损伤的靶细胞主要是肝细胞、胆管上皮细胞及肝窦和肝内静脉系统的血管内皮细胞,其病理变化几乎涵盖了肝脏病理改变的全部范畴。

患者治疗初期首先尝试过糖皮质激素 治疗及血浆置换,疗效均不佳。后来患者通过内科综合治疗,包括保肝退黄、ERCP+ENBD放置胆管内支架、抗感染等治疗措施,最终获得救治。ERCP技术对治疗肝外胆汁淤积性黄疸患者具有很好的疗效,有助于胆汁淤积性肝病患者的肝功能改善,且安全性好。对于治疗困难的胆汁淤积性肝病,在尝试了其他手段效果均不理想的情况下,可以尝试ERCP检查并留置ENBD及胆,管内支架,同时控制胆系炎症。ENBD可作为治疗手段之一,利于胆汁排泄,但其临床疗效仍有待将来进一步观察。

治疗及血浆置换,疗效均不佳。后来患者通过内科综合治疗,包括保肝退黄、ERCP+ENBD放置胆管内支架、抗感染等治疗措施,最终获得救治。ERCP技术对治疗肝外胆汁淤积性黄疸患者具有很好的疗效,有助于胆汁淤积性肝病患者的肝功能改善,且安全性好。对于治疗困难的胆汁淤积性肝病,在尝试了其他手段效果均不理想的情况下,可以尝试ERCP检查并留置ENBD及胆,管内支架,同时控制胆系炎症。ENBD可作为治疗手段之一,利于胆汁排泄,但其临床疗效仍有待将来进一步观察。