肝脏硬化性脂肪肉瘤一例

作者:梁洁,鞠文萍,刘晓艺,郑玉丽,王现亮,殷月慧,潍坊市人民医院放射科

本文为回顾性研究,经过潍坊市人民医院伦理委员会批准,免除受试者知情同意,批准文号:2022004。

患者女,50岁,因“肝占位”入院,患者一周前查体发现肝占位,无寒战、发热 ,无恶心、呕吐,无腹痛、腹胀等不适。查体:上腹部深压痛,余无明显异常。实验室检查:谷丙转氨酶104U/L,碱性磷酸酶198U/L,总胆红素、直接胆红素、白蛋白均在正常范围内,甲胎蛋白、癌胚抗原、糖蛋白抗原199、糖类抗原125均未见明显异常。

,无恶心、呕吐,无腹痛、腹胀等不适。查体:上腹部深压痛,余无明显异常。实验室检查:谷丙转氨酶104U/L,碱性磷酸酶198U/L,总胆红素、直接胆红素、白蛋白均在正常范围内,甲胎蛋白、癌胚抗原、糖蛋白抗原199、糖类抗原125均未见明显异常。

既往史:10年前因“畸胎瘤”行腹腔镜 下卵巢切除术。上腹部MRI检查

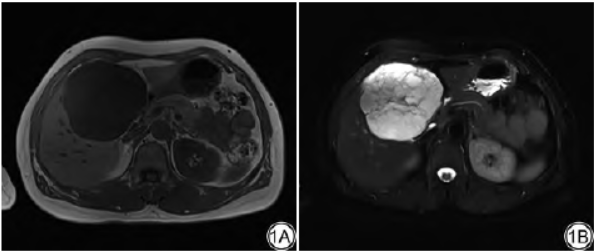

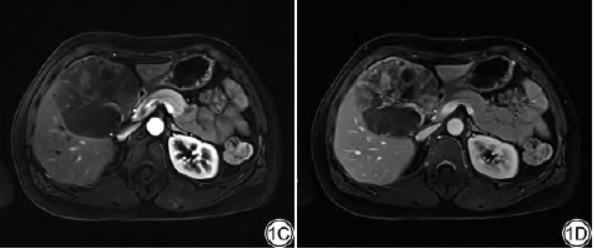

下卵巢切除术。上腹部MRI检查 示:肝内见巨大类圆形混杂信号影,病灶大小约:8.7cm×7.7cm×11.1cm,T1呈低信号,T2压脂呈高信号,内见类圆形更高信号及分隔样低信号,增强扫描动脉期可见斑片样、结节样强化,门脉期、延迟期强化范围逐渐增大,强化信号不均匀(图1A~1E)。影像诊断:考虑血管源性肿瘤可能性大。

示:肝内见巨大类圆形混杂信号影,病灶大小约:8.7cm×7.7cm×11.1cm,T1呈低信号,T2压脂呈高信号,内见类圆形更高信号及分隔样低信号,增强扫描动脉期可见斑片样、结节样强化,门脉期、延迟期强化范围逐渐增大,强化信号不均匀(图1A~1E)。影像诊断:考虑血管源性肿瘤可能性大。

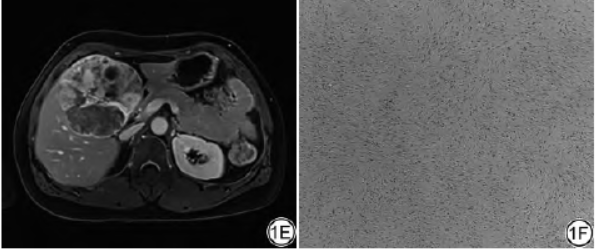

术中所见:切除部分肝组织,内见类圆形肿物,体积10.0cm×9.0cm×6.5cm,切面灰黄、灰白、质软,局部见囊腔,直径约1.4cm,肿物与肝被膜关系密切。免疫组化结果:Vimentin(+)、STAT6(+)、P16(弥漫+)、CD68(部分+)、SMA(部分+)、Bcl-2(部分+)、HMB45(少许+)、CD34(血管+)、CD31(血管+)、Desmin(个别+)、CD117(个别+)、CD23(-)、CD21(-)、CK广(-)、PR(-)、S-100(-)、Ki-67指数(2%)。病理结果:硬化性脂肪肉瘤(图1F)。

图1女,50岁,肝脏硬化性脂肪肉瘤。1A:T1WI病灶呈低信号;1B:T2WI压脂病灶呈高信号,内见分隔样低信号;1C:增强扫描动脉期可见斑片样、结节样强化;1D:门脉期强化范围增大;E:延迟期强化范围进一步增大,强化信号不均匀。1F:病理图,可见致密的胶原纤维化区域,梭形细胞有一定的异形性,核深染,不规则(HE×100)。

讨论

脂肪肉瘤是一种起源于间叶组织的恶性肿瘤,居成人软组织肉瘤 的第二位,好发于四肢及腹膜后,发生于肝脏者罕见。肝脏脂肪肉瘤的临床特征通常是无痛性缓慢生长的肿块,常见的临床症状和体征包括恶心、呕吐、发热、黄疸

的第二位,好发于四肢及腹膜后,发生于肝脏者罕见。肝脏脂肪肉瘤的临床特征通常是无痛性缓慢生长的肿块,常见的临床症状和体征包括恶心、呕吐、发热、黄疸 、腹部饱胀、右上腹疼痛等。按照WHO肿瘤病理学分为分化良好型、黏液型、圆心细胞型、多形性和去分化型,其中分化良好型脂肪肉瘤又分为脂肪瘤样、硬化性、炎症性和梭形细胞型。

、腹部饱胀、右上腹疼痛等。按照WHO肿瘤病理学分为分化良好型、黏液型、圆心细胞型、多形性和去分化型,其中分化良好型脂肪肉瘤又分为脂肪瘤样、硬化性、炎症性和梭形细胞型。

本例属于分化良好型中的硬化性脂肪肉瘤,发病率仅次于脂肪瘤样型。肝脏脂肪肉瘤的影像学表现与其病理组织学特性密切相关,影像学检查发现病灶内含有脂肪成分对脂肪肉瘤的诊断具有重要意义,有文献报道,分化良好的脂肪肉瘤内脂肪成分占75%以上,然而本例影像学未见明显脂肪成分,结合病理及以往研究分析,硬化性脂肪肉瘤与分化良好的脂肪肉瘤的其他亚型不同,瘤体内脂肪含量较少,非脂肪成分多为纤维组织,CT密度相对较高,增强扫描轻度延迟强化,在磁共振T2加权图像上信号强度相对较低,MRI信号特征与肌肉相似,肿瘤较大时可出现坏死和囊变,本病例因局部囊变,磁共振T2脂肪抑制序列呈高信号,影像表现易使我们首先排除高分化脂肪肉瘤的诊断。

Bestic等评估了19例硬化性脂肪肉瘤的CT和MRI征象,发现只有3例脂肪含量超过75%,并在术后的随访中发现肿瘤的复发率高于分化良好的脂肪肉瘤的其他亚型。综上所述,硬化性脂肪肉瘤内特征性的脂肪成分相对较少,与其他软组织肿瘤如纤维肉瘤、未分化多形性肉瘤及分化程度差的脂肪肉瘤难以鉴别,影像学表现缺乏特异性,最终诊断仍需依靠病理及免疫组化。

本病例缺乏典型的脂肪成分,且具有囊变,MRI信号复杂,影像学表现不典型,在临床工作中遇到不典型的肝脏占位性病变时,需将其纳入鉴别诊断中,拓宽分析思路。

来源:梁洁,鞠文萍,刘晓艺,郑玉丽,王现亮,殷月慧.肝脏硬化性脂肪肉瘤一例[J].磁共振成像 ,2022,13(04):143+145.

,2022,13(04):143+145.