陈恩强教授:不明原因发热、脾肿大——这种病切勿误诊漏诊|病例实战

本文经陈恩强教授授权发布,未经允许请勿转载。

导读

内脏利什曼病(visceral leishmaniasis,VL),又称黑热病 ,是一种由利什曼原虫经白蛉叮咬感染所引起的寄生虫病。由于VL的临床表现复杂、不典型,在临床实践中容易误诊甚至漏诊;如果得不到及时有效的治疗,VL的死亡率极高。因此,早期诊断VL至关重要。近日,四川大学华西医院陈恩强教授团队报道了一例不明原因发热

,是一种由利什曼原虫经白蛉叮咬感染所引起的寄生虫病。由于VL的临床表现复杂、不典型,在临床实践中容易误诊甚至漏诊;如果得不到及时有效的治疗,VL的死亡率极高。因此,早期诊断VL至关重要。近日,四川大学华西医院陈恩强教授团队报道了一例不明原因发热 、脾肿大的VL病例,并通过宏基因组二代测序(metagenomic next-generation sequencing,mNGS)进行诊断,为该类患者的临床诊治提供参考。

、脾肿大的VL病例,并通过宏基因组二代测序(metagenomic next-generation sequencing,mNGS)进行诊断,为该类患者的临床诊治提供参考。

病例资料

患者男,34岁,主因“反复发热伴干咳1个月”于2022年4月16日转诊至四川大学华西医院就诊。

现病史:入院前1个月左右,患者突然无明显原因发热,体温最高达40.6℃。发热通常发生在下午,夜间达到高峰,服用退热药后可恢复正常;并伴有寒战、频繁干咳、头晕和疲劳,无恶心、肌肉疼痛、头痛 、腹痛、腹泻

、腹痛、腹泻 或其他不适。患者于当地医院接受抗菌和抗病毒治疗1周,体温无明显下降。近1个月以来,患者体重减轻约5 kg。

或其他不适。患者于当地医院接受抗菌和抗病毒治疗1周,体温无明显下降。近1个月以来,患者体重减轻约5 kg。

既往史:11年前确诊慢性乙型肝炎,入院前2周接受恩替卡韦 治疗。3年前确诊脾肿大。10年前曾前往中国VL流行地区之一新疆库尔勒。否认放射性或有毒物质接触史。

治疗。3年前确诊脾肿大。10年前曾前往中国VL流行地区之一新疆库尔勒。否认放射性或有毒物质接触史。

辅助检查:白细胞计数2.65×109 cells/l;中性粒细胞百分比50.5%;淋巴细胞百分比38.5%;血红蛋白 含量90 g/l;血小板计数79×109 cells/l;丙氨酸

含量90 g/l;血小板计数79×109 cells/l;丙氨酸 氨基转移酶66 U/l;天冬氨酸氨基转移酶74 U/l;纤维蛋白原2.33 g/l;降钙素

氨基转移酶66 U/l;天冬氨酸氨基转移酶74 U/l;纤维蛋白原2.33 g/l;降钙素 原0.21 ng/ml;血清铁蛋白8089 ng/ml;血清IL-2受体5221.0 U/ml;CMV DNA 4.72×102 copies/ml;EBV DNA 1.08×102 copies/ml;IgG 17.5 g/l;NK细胞43 cells/μl;CD4+细胞326 cells/μl;CD8+细胞418 cells/μl。

原0.21 ng/ml;血清铁蛋白8089 ng/ml;血清IL-2受体5221.0 U/ml;CMV DNA 4.72×102 copies/ml;EBV DNA 1.08×102 copies/ml;IgG 17.5 g/l;NK细胞43 cells/μl;CD4+细胞326 cells/μl;CD8+细胞418 cells/μl。

疱疹病毒、风疹病毒、刚地弓形虫 、支原体和衣原体IgM抗体均呈阴性;未检出引起呼吸道感染的常见病毒;显微镜下粪便中未发现寄生虫卵;丙型肝炎抗体、艾滋病毒检测和梅毒

、支原体和衣原体IgM抗体均呈阴性;未检出引起呼吸道感染的常见病毒;显微镜下粪便中未发现寄生虫卵;丙型肝炎抗体、艾滋病毒检测和梅毒 检测均呈阴性。抗核抗体和抗可提取性核抗原抗体、肿瘤标志物、血清(1,3)-β-D-葡聚糖试验、半乳甘露聚糖试验、IFN-γ释放试验和血培养

检测均呈阴性。抗核抗体和抗可提取性核抗原抗体、肿瘤标志物、血清(1,3)-β-D-葡聚糖试验、半乳甘露聚糖试验、IFN-γ释放试验和血培养 均未见明显异常。骨髓穿刺显示活动性增生,但未见其他明显异常。超声显示双侧锁骨上区及左侧腋窝淋巴结肿大,结构异常,但穿刺活检细胞学仅见少量淋巴细胞。腹部增强CT显示脾脏增大(14.55×7.64 cm)(图1A)。

均未见明显异常。骨髓穿刺显示活动性增生,但未见其他明显异常。超声显示双侧锁骨上区及左侧腋窝淋巴结肿大,结构异常,但穿刺活检细胞学仅见少量淋巴细胞。腹部增强CT显示脾脏增大(14.55×7.64 cm)(图1A)。

图1 腹部CT 结果

结果

(A)2022年4月21日;(B)2022年5月15日

诊治经过

本病例为不明原因发热、脾肿大,不除外由EBV引起噬血细胞综合征 的可能性。给予甲泼尼龙

的可能性。给予甲泼尼龙 、阿昔洛韦

、阿昔洛韦 和更昔洛韦

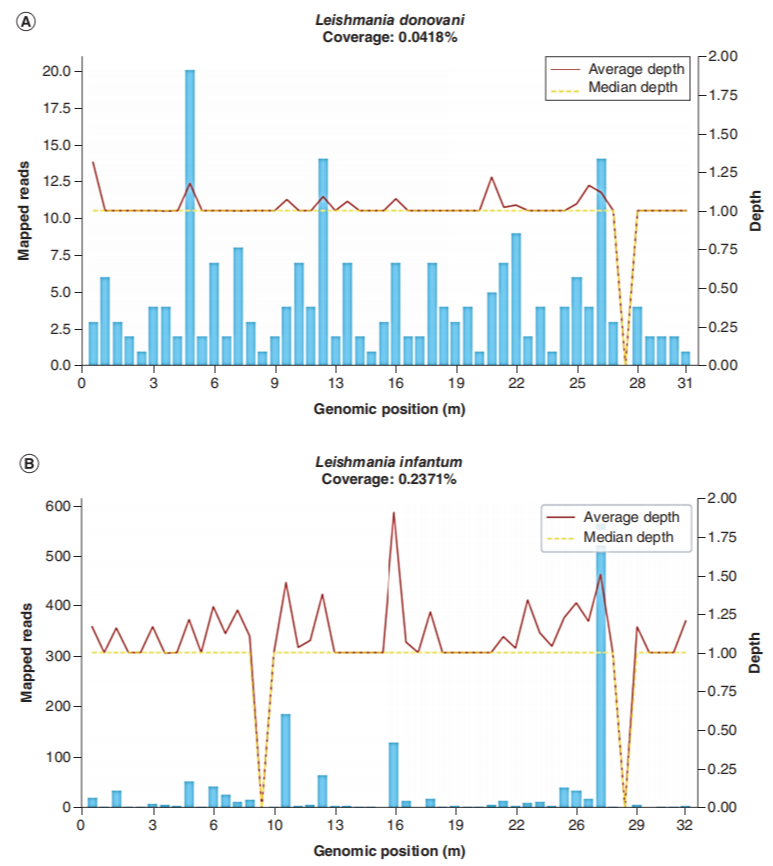

和更昔洛韦 治疗后,患者仍有发热。发热和脾肿大的原因尚不清楚。外周血mNGS检测到婴儿利什曼原虫(L. infantum)、杜氏利什曼原虫(L. donovani)(图2)和EBV。然而,疾病控制与预防中心行rK39抗体检测,结果为阴性。再次行外周血mNGS检测,再次检出婴儿利什曼原虫(L. infantum)和EBV。因此临床诊断为黑热病,并于4月26日给予患者葡萄糖酸锑钠

治疗后,患者仍有发热。发热和脾肿大的原因尚不清楚。外周血mNGS检测到婴儿利什曼原虫(L. infantum)、杜氏利什曼原虫(L. donovani)(图2)和EBV。然而,疾病控制与预防中心行rK39抗体检测,结果为阴性。再次行外周血mNGS检测,再次检出婴儿利什曼原虫(L. infantum)和EBV。因此临床诊断为黑热病,并于4月26日给予患者葡萄糖酸锑钠 (sodium stibogluconate,SSG)治疗。

(sodium stibogluconate,SSG)治疗。

图2 外周血mNGS检测结果

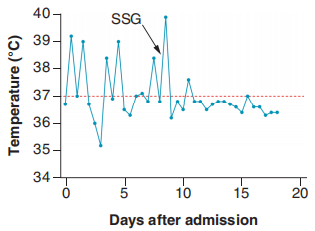

每日给予患者SSG 600 mg,连续2个疗程(每个疗程连续7天,间隔5天)。用药第4天患者体温峰值明显下降,完全恢复正常(图3)。服药2个疗程后复查:白细胞计数3.35×109 cells/l;血红蛋白含量112 g/l;血小板计数148×109 cells/l;血清IL-2受体792.0 U/ml;血清铁蛋白592 ng/ml;CMV DNA和EBV DNA检测不到。脾脏部分缩小(13.79×6.30 cm)(图1B)。患者的临床症状和实验室指标均有所改善,并于2022年5月17日出院。

图3 患者体温的变化

小结

VL是一种易被忽视的感染性疾病,诊断主要基于流行病学史、临床表现和实验室检查结果。VL的主要临床表现为不规则发热、肝脾肿大、血细胞减少、高γ-球蛋白血症和体重减轻。诊断金标准为在穿刺物涂片 上查见利什曼原虫,或穿刺物培养阳性。此外,血清学检测也是诊断VL的常用方法,具有快速、无创、灵敏度高的优点,如rK39抗体检测可用于VL的早期诊断。当传统检测方法无法发现病原体时,mNGS是一种重要的补充检测方法。

上查见利什曼原虫,或穿刺物培养阳性。此外,血清学检测也是诊断VL的常用方法,具有快速、无创、灵敏度高的优点,如rK39抗体检测可用于VL的早期诊断。当传统检测方法无法发现病原体时,mNGS是一种重要的补充检测方法。

本例患者临床表现非特异性,常规筛查方法(包括病毒和非典型病原体筛查、血培养、肿瘤标志物和免疫指标)均未能明确病因。骨髓及淋巴结穿刺均正常。而在外周血mNGS检测到婴儿利什曼原虫(L. infantum)和杜氏利什曼原虫(L. donovani)。据既往报道,杜氏利什曼原虫(L. donovani)的基因序列与婴儿利什曼原虫(L. infantum)具有较高的同源性。进一步序列比对可能会导致报告出两种利什曼原虫感染的结果。本病例优先考虑序列读取较高的婴儿利什曼原虫(L. infantum)。第二次mNGS只检测到婴儿利什曼原虫(L. infantum),可能支持这一推测。根据VL的诊断,经SSG治疗后患者病情有所改善。

mNGS作为一种全面、直接的检测方法,由于经济成本和检测条件等问题,不太可能在短期内取代传统的诊断技术。然而,如果mNGS能够与传统的检测方法相结合,将最大限度地实现传染病的准确诊断。

陈恩强 教授

四川大学华西医院副研究员、硕士生导师

四川省学术与技术带头人后备人选

中华医学会感染病学分会青年委员会副主任委员

中华医学会肝病学分会药物性肝病学组委员

中华医学会感染病学分会病毒性肝炎学组委员

中华医学会病毒学分会临床病毒学组委员

中国医师协会循证医学分会青年委员会委员

四川省医学会感染专委会青年委员会副主任委员

四川省肿瘤学会肝癌专委会委员

四川省医学会罕见病专委会常委

参考文献:Lan-Qing Li, Yiju He, Ting Liu, Jing Zhou, En-Qiang Chen. Fever of unknown origin and splenomegaly: a case report of visceral leishmaniasis diagnosed by metagenomic next-generation sequencing. Future Microbiol. 2023 Jul 31. doi: 10.2217/fmb-2023-0038.