脊髓电刺激治疗不宁腿综合征3例及文献复习

作者:黄佳彬,李迪森,罗裕辉,陈师,高翃,熊东林,华中科技大学协和深圳医院疼痛科;樊碧发,中日友好医院疼痛科

不宁腿综合征 (restless legs syndrome,RLS)是一种神经功能障碍性疾病,又名Willis-Ekbom病,表现为强烈的、几乎不可抗拒的活动腿的欲望。RLS可发生于任何年龄阶段,发病率随着年龄增长而升高,女性患病率为男性2倍。流行病学调查显示RLS在高加索人种中常见,为5%~10%,而亚洲人群的患病率较低,为0.1~3.0%。

(restless legs syndrome,RLS)是一种神经功能障碍性疾病,又名Willis-Ekbom病,表现为强烈的、几乎不可抗拒的活动腿的欲望。RLS可发生于任何年龄阶段,发病率随着年龄增长而升高,女性患病率为男性2倍。流行病学调查显示RLS在高加索人种中常见,为5%~10%,而亚洲人群的患病率较低,为0.1~3.0%。

其中,50%的RLS病人表现为难以描述的疼痛。RLS的诊断的发作特点可归纳为:活动下肢的强烈欲望,发作时间相对固定(夜间或睡前),常静息时发作,活动后症状缓解。RLS诊断难度大,临床医师诊断RLS时要排除其他器质性疾病,明确是原发性RLS还是继发性RLS。原发性RLS病因不明,部分与遗传因素相关,如家族性RLS。继发性RLS常见于慢性肾衰竭 、糖尿病、肝病、自身免疫性疾病、周围神经病甚至妊娠等。

、糖尿病、肝病、自身免疫性疾病、周围神经病甚至妊娠等。

目前临床上治疗RLS以药物为主,但药物疗效欠佳,其中部分病人为难治性RLS,难治性RLS定义为:尽管使用2种不同类别明确有效的治疗方式单药或联合治疗后,病人的RLS症状仍较严重或非常严重,国际不宁腿严重程度自评量表(the international restless legs syndrome score,IRLS)评分>20分,RLS症状持续存在或复发>1个月,且难治性RLS不符合症状恶化诊断标准。

文献检索中发现有8例病人提示,在应用脊髓电刺激(spinal cord stimulation,SCS)治疗神经病理性疼痛 时,合并不宁腿综合征的病人也能缓解其RLS的症状,均取得良好的疗效。与其不同的是,本文报道3例病人均是排除多种原因后,均无明显病因,考虑原发性不宁腿综合征,未合并神经痛,且均在应用SCS治疗后取得良好疗效,属于创新性临床应用,但存在应用指征争议,值得探索。现报告如下:

时,合并不宁腿综合征的病人也能缓解其RLS的症状,均取得良好的疗效。与其不同的是,本文报道3例病人均是排除多种原因后,均无明显病因,考虑原发性不宁腿综合征,未合并神经痛,且均在应用SCS治疗后取得良好疗效,属于创新性临床应用,但存在应用指征争议,值得探索。现报告如下:

1.病例资料

病例1:2019-08-21,黄某,女性,64岁。诉10余年前无明显诱因出现双膝及小腿疼痛,以右膝、右小腿为主,疼痛性质呈阵发性、非放射性、痉挛样,夜间加重,长距离行走(数公里)、拉伸或拍打下肢后缓解。无下肢麻木、无力,不伴腰痛、晨僵、间歇性跛行等。曾服用抗惊厥药、非甾体抗炎药、抗抑郁药治疗,效果欠佳,进一步行隐神经射频+关节腔注射术,效果欠佳。既往史、个人史无特殊。

查体无明显阳性体征,双下肢皮肤颜色 、温度正常,双下肢感觉、肌力、生理反射未见异常,病理征(-),发作时视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)评分为9。辅助检查:血、尿、粪检查正常,炎性指标、风湿、肿瘤、营养、重金属、电解质、感染筛查等实验室检查均正常,影像学检查除骨密度提示低骨量。腰椎磁共振提示L4/5椎间盘突出伴椎管轻度狭窄;右膝磁共振提示半月板后角损伤撕裂(3级)外,头颅及全脊柱磁共振、下肢磁共振、血管超声、肌电图

、温度正常,双下肢感觉、肌力、生理反射未见异常,病理征(-),发作时视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)评分为9。辅助检查:血、尿、粪检查正常,炎性指标、风湿、肿瘤、营养、重金属、电解质、感染筛查等实验室检查均正常,影像学检查除骨密度提示低骨量。腰椎磁共振提示L4/5椎间盘突出伴椎管轻度狭窄;右膝磁共振提示半月板后角损伤撕裂(3级)外,头颅及全脊柱磁共振、下肢磁共振、血管超声、肌电图 均无明显异常。

均无明显异常。

综合临床表现、辅助检查及多学科会诊意见,基本排除腰椎间盘突出症、膝骨关节炎 、中枢神经系统疾病或心因性所致疼痛,根据RLS诊断标准,诊断为:不宁腿综合征。结合既往普瑞巴林

、中枢神经系统疾病或心因性所致疼痛,根据RLS诊断标准,诊断为:不宁腿综合征。结合既往普瑞巴林 、度洛西汀

、度洛西汀 等疗效欠佳的情况,考虑该病人的疼痛属于难治性疼痛。

等疗效欠佳的情况,考虑该病人的疼痛属于难治性疼痛。

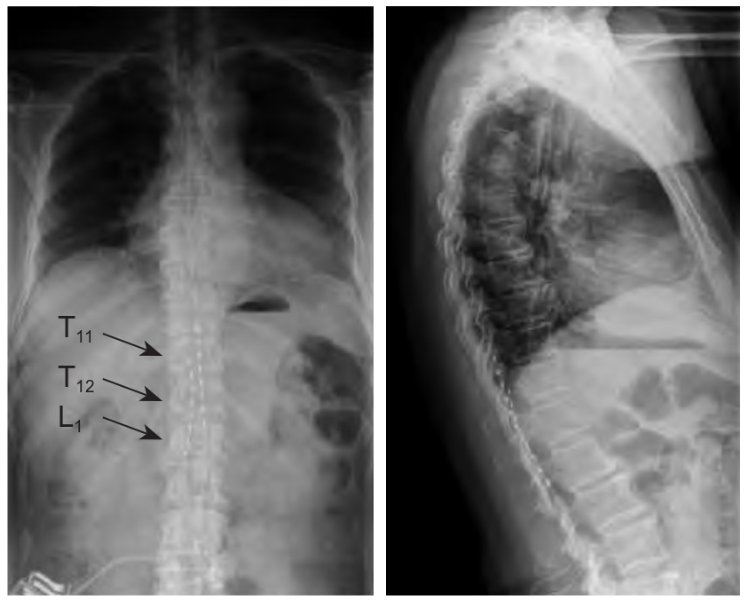

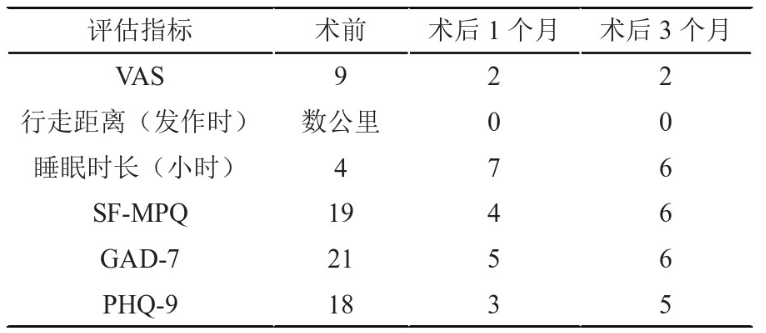

与病人及家属充分沟通后,2019-08-27进一步行SCS电极植入+测试术,测试期间病人夜间疼痛轻微,无需行走或拍打肢体来缓解症状,VAS评分从9降至3,提示测试有效。故进一步行永久电极+脉冲发生器植入术,电极位置见图1,参数为:右侧电极尖端平T11椎弓根:3-4+,脉宽180µs,频率40 Hz,电压1.0~1.5 V。左侧电极尖端平T11椎体上缘:12-13+,脉宽180µs,频率40 Hz,电压0.2~0.3 V,术后3个月内随访,睡眠、疼痛、情绪、生活质量等多个指标显著好转(见表1)。

图1 脊髓电刺激电极术后X线。正位片(左);侧位片(右)

表1 脊髓电刺激植入术前后各评估指标变化情况。

SF-MPQ:short-form McGill pain questionnaire,SF-MPQ简式McGill疼痛问卷;GAD-7:generalized anxiety disorder scale-7,GAD-7广泛性焦虑量表;PHQ-9:patient health questionnaire-9,PHQ-9抑郁症筛查量表

病例2:2021-12-02,林某,女性,51岁。诉21年前无明显诱因出现双侧有强烈的、不可抗拒的活动腿的欲望,伴下肢不适。持续性酸痛、冷痛,静止、寒冷、休息及夜间疼痛加重,活动后减轻。不伴有间歇性跛行。近3年来病人症状加重,夜间难以入睡,严重影响生活。既往无特殊病史,无重金属接触史、无营养缺乏病史。曾在外院予多种药物治疗后,效果欠佳。查体未见明显异常,双下肢皮肤颜色、温度正常,双小腿感觉、肌力、生理反射未见异常,病理征(-),VAS评分7。

诊治经过:实验室检查除发现轻度贫血 (Hb104 g/L),血清铁稍低(6.3µmol/l)外,风湿、肿瘤、血液、营养、感染、炎症、重金属等相关指标均为阴性。影像学检查:颈椎间盘核磁共振提示脊髓空洞,其余脊柱磁共振及下肢血管、肌电图均无明显异常。

(Hb104 g/L),血清铁稍低(6.3µmol/l)外,风湿、肿瘤、血液、营养、感染、炎症、重金属等相关指标均为阴性。影像学检查:颈椎间盘核磁共振提示脊髓空洞,其余脊柱磁共振及下肢血管、肌电图均无明显异常。

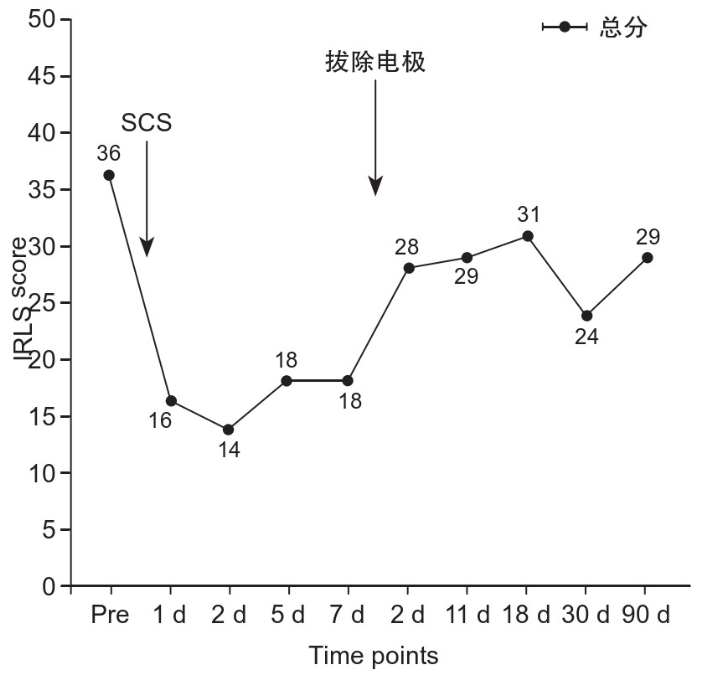

结合临床表现、辅助检查,神经外科、脊柱外科及神经内科等多学科会诊意见,考虑目前脊髓空洞相关临床表现及体征不明显,定期复查即可,另结合RLS诊断标准,考虑诊断为:不宁腿综合征(早发型),原发性可能性大。后经沟通,行短时程SCS电极植入+测试术,电极位置见图2,共测试7天,经IRLS评估,术后第1天由十分严重降至中等,夜间疼痛睡眠明显改善,病人自诉“躁动了20年的腿终于安静了”。后因个人原因,暂不行SCS系统植入术,拔除电极后随访。IRLS评分为严重至十分严重之间,总分分级:十分严重=31~40分;严重=21~30分;中等=11~20分;轻微=1~0分;无症状=0~10分(见图3)。

图2 脊髓电刺激电极术后X线。正位片(左),侧位片(右)

图3 病例2不宁腿综合征的严重程度自评量表(IRLS)。Pre:脊髓电刺激术前;SCS后天数记录用1 d、2 d、5 d、7 d表示;拔除电极后天数记录用2 d、11 d、18 d、30 d、90 d表示

病例3:2022-05-08,病人朱某,女性,44岁。病人诉8月前无明显诱因出现双下肢疼痛,呈发作性酸胀痛,以小腿为甚,夜间常痛醒,活动后减轻,曾服用多种药物及物理治疗,症状未缓解。二便无异常。既往无特殊病史,查体未见明显异常:双下肢皮温不高,感觉、肌力及生理反射均正常,病理反射(-),VAS评分7。

诊治经过:实验室检查除抗核抗体ANA-B180 AU/ml(阳性:>48 AU/ml),抗核抗体谱阴性,血清铁稍低(6.6µmol/L)外,肿瘤、血液、营养、感染、炎症、风湿等相关指标均为阴性。影像学检查:颈椎、腰椎核磁共振均为阴性,双下肢彩超阴性。

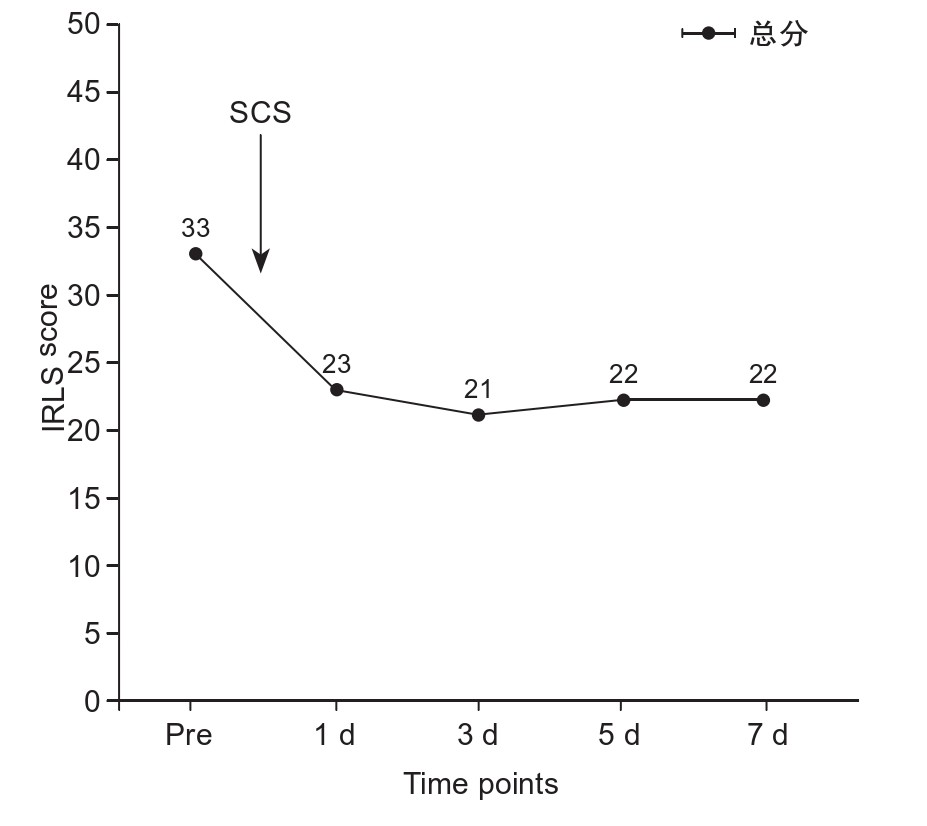

结合临床表现、辅助检查、血液、风湿及心理科会诊后考虑诊断为:不宁腿综合征。口服多种药物无效,难治性大,后行短时程SCS电极植入术,共测试7天,术后双下肢疼痛缓解70%~80%,IRLS评分由33分降至21分(见图4),夜间疼痛睡眠明显改善,后因个人原因,暂不行脊SCS系统植入术,拔除电极。

图4 病例3不宁腿综合征的严重程度自评量表(IRLS)。Pre:脊髓电刺激术前;SCS后天数记录用1 d、2 d、5 d、7 d表示

2.讨论

不宁腿综合征(RLS)是一种机制尚未完全明确,缺乏特异性辅助检查的功能性疾病,而根据中国不宁腿综合征的诊断与治疗指南,建议采用国际不宁腿研究小组在2014年更新的RLS诊断标准,主要有三条标准,需同时满足A至C。A:有迫切需要活动腿部的欲望,通常伴腿部不适感或认为是由于腿部不适感所致,同时符合以下症状:①症状在休息或不活动状态下出现或加重,如躺着或坐着;②运动可使症状部分或完全缓解,如行走或伸展腿部,至少活动时症状缓解;③症状全部或主要发生在傍晚或夜间。B:上述症状不能由其他疾病或行为问题解释(如腿抽筋、姿势不适、肌痛、静脉曲张、下肢水肿 、关节炎或习惯性踮脚)。C:上述症状导致病人忧虑、苦恼、睡眠紊乱,或心理、躯体、社会、职业、教育、行为及其他重要功能障碍。

、关节炎或习惯性踮脚)。C:上述症状导致病人忧虑、苦恼、睡眠紊乱,或心理、躯体、社会、职业、教育、行为及其他重要功能障碍。

因此临床医师诊断RLS时要排除其他器质性疾病,明确是原发性RLS还是继发性RLS,其中,继发性RLS常见于慢性肾衰竭、糖尿病、肝病、自身免疫性疾病、周围神经病甚至妊娠等。在临床中,RLS病人中合并疼痛的占50%,不宁腿综合征病人因较难诊断,患病率受限于临床医师的认识不足,以及病人寻求医学帮助的意识不够,故难以准确统计。本研究中3例病人均以双下肢疼痛,夜间明显加重,活动后缓解为主要症状,入院后针对以上病人进行诊断标准一一对应,同时排除其他由药物或行为疾病引起的上述症状(如肌痛、静脉淤血、腿部水肿、关节炎、肌肉痉挛、位置性不适、习惯性拍足)。

目前RLS的治疗是以药物治疗为主,根据美国神经病学学会发布的《成人不宁腿综合征实践指南》建议:对于中重度RLS的治疗,高等级证据支持使用加巴喷丁 、普拉克索

、普拉克索 、罗替伐汀(A级推荐)。中等级证据支持使用普瑞巴林、罗匹尼罗

、罗替伐汀(A级推荐)。中等级证据支持使用普瑞巴林、罗匹尼罗 、铁剂(B级推荐)。除了药物治疗外,指南也对非药物治疗进行了推荐,包括:气动压缩装置(B级推荐)、经颅磁刺激(C级推荐)、近红外光谱照射(C级推荐)。

、铁剂(B级推荐)。除了药物治疗外,指南也对非药物治疗进行了推荐,包括:气动压缩装置(B级推荐)、经颅磁刺激(C级推荐)、近红外光谱照射(C级推荐)。

存在症状恶化、头晕、药物耐受等不足,尤其难治性不宁腿综合征严重影响生活及工作。朱谦等通过临床观察,对比普拉克索(19例)、普瑞巴林(17例)以及联合治疗15例治疗不宁腿综合征的效果,联合治疗为选择性神经根脉冲射频术联合普瑞巴林,由于不宁腿综合征疼痛节段定位准确性低,脉冲射频选择L4、L5或S1神经根,治疗后7天三组病人IRLS和疼痛评分及助眠药物使用率均较治疗前显著降低,入睡质量评分升高。

联合治疗组的IRLS和NRS评分下降最为明显助眠药物使用率最低(P<0.01),头晕和恶心的发生率最低(P<0.05)。国外曾有4篇病例报道共8例病人,因神经病理性疼痛合并RLS后接受SCS植入治疗后双下肢疼痛及静止后不安症状基本消失,效果明显,但目前国内尚无针对RLS进行SCS治疗。

本研究中3例病人均不同程度接受过加巴喷丁、普瑞巴林、艾瑞昔布 、度洛西汀等药物治疗效果欠佳,黄某还曾行经颅磁刺激、红外照射等治疗,但效果欠佳。因此考虑以上3例病人均属于难治性RLS,考虑病人的疼痛属于慢性顽固性疼痛范畴,而神经调控技术(如SCS)对慢性顽固性疼痛的疗效相对肯定,我科团队经过严格缜密的分析推断,并与病人及家属充分沟通并签字同意后,采用SCS治疗RLS。

、度洛西汀等药物治疗效果欠佳,黄某还曾行经颅磁刺激、红外照射等治疗,但效果欠佳。因此考虑以上3例病人均属于难治性RLS,考虑病人的疼痛属于慢性顽固性疼痛范畴,而神经调控技术(如SCS)对慢性顽固性疼痛的疗效相对肯定,我科团队经过严格缜密的分析推断,并与病人及家属充分沟通并签字同意后,采用SCS治疗RLS。

术后随访结果表明,首例病人无论是测试阶段还是永久植入后3个月,疼痛发作次数、VAS评分、焦虑/抑郁评分均有明显的改善,疗效满意。后两例病人虽因个人原因未行永久植入手术,但测试阶段均显示出良好的疗效,IRLS评分明显下降。

在机制方面,原发性RLS的发病机制尚不十分清楚,可能是由于中枢神经系统的去抑制化导致感觉、运动信息的整合异常。研究表明,这种中枢神经系统的去抑制化与下行间脑脊髓的多巴胺 神经元的活动减弱有关,这提示RLS发病机制与交感神经系统紊乱有关,这也可以解释为什么普拉克索(多巴胺受体激动剂)能治疗RLS,但长期应用效果差强人意,可出现症状恶化等药物不良反应。此外,后两例病人均存在血清铁离子减少、贫血等情况,大脑铁离子的减少影响了多巴胺能系统也是RLS的重要发病机制之一。

神经元的活动减弱有关,这提示RLS发病机制与交感神经系统紊乱有关,这也可以解释为什么普拉克索(多巴胺受体激动剂)能治疗RLS,但长期应用效果差强人意,可出现症状恶化等药物不良反应。此外,后两例病人均存在血清铁离子减少、贫血等情况,大脑铁离子的减少影响了多巴胺能系统也是RLS的重要发病机制之一。

应用SCS治疗难治性RLS时还发现当SCS电极位于控制双腿的部分脊髓时,调整合适的参数后,较简单的程控参数,程控过程中无需完美地覆盖疼痛区域,即可显著缓解病人的疼痛,明显改善病人的睡眠。相比部分慢性神经痛病人的疗效更佳,这可能与SCS调节了脊髓背角交感神经递质及多巴胺能神经系统的病理性去抑制化有关,这两种机制均与RLS发病机制中交感神经系统紊乱和中枢神经系统去抑制化有关,脊髓去抑制化往往与痛觉 过敏有关,难治性RLS可能脊髓去抑制化水平较高,故多巴胺能受体激动剂难以有明显效果,但仍需进一步的机制研究。

过敏有关,难治性RLS可能脊髓去抑制化水平较高,故多巴胺能受体激动剂难以有明显效果,但仍需进一步的机制研究。

另外,3例病人均是根据2021年《脊髓电刺激治疗慢性疼痛专家共识》进行围手术期管理,术后采用40~100 Hz的低频电刺激,低频电刺激即传统SCS频率,具有良好的疗效,但本研究中病例缺乏更长期的随访,以证实其确切的疗效。需要注意的是,SCS术前需根据共识常规进行心理评估,同时,RLS病人往往女性居多,精神心理因素在植入SCS前需慎重评估及考虑,必要时精神科介入,避免精神心理异常导致不良事件的发生。

根据本研究病人及文献复习,SCS是一种有利于良好改善RLS病人生活质量的潜在治疗手段。SCS是否可作为难治性RLS潜在的微创治疗技术,仍需更多的机制研究、临床病例以及前瞻性研究来确定SCS在RLS中的治疗作用,尤其是药物难治性的RLS。

来源:黄佳彬,李迪森,罗裕辉,陈师,高翃,樊碧发,熊东林.脊髓电刺激治疗不宁腿综合征3例及文献复习[J].中国疼痛医学杂志,2023,29(01):74-78.