大脑前动脉A1段穿支动脉瘤破裂并自发性闭塞一例报道并文献复习

作者:吴钊,贵州医科大学;杨华,贵州医科大学附属医院神经外科

自发性蛛网膜下腔出血 最常见的原因是颅内动脉瘤

最常见的原因是颅内动脉瘤 破裂,只有少数患者是由穿支动脉瘤出血引起的。相关文献报道,前循环穿支动脉瘤以豆纹动脉瘤为主,而后循环穿支动脉瘤以基底动脉受累多见。虽然穿支动脉瘤在文献中均有报道,但目前报道的自发性闭塞的前循环穿支动脉瘤仍比较少见。本文报道1例大脑前动脉A1段穿支动脉瘤破裂并自发性闭塞患者的临床诊疗经过,并结合文献复习进行分析总结,以期为临床诊治提供参考。

破裂,只有少数患者是由穿支动脉瘤出血引起的。相关文献报道,前循环穿支动脉瘤以豆纹动脉瘤为主,而后循环穿支动脉瘤以基底动脉受累多见。虽然穿支动脉瘤在文献中均有报道,但目前报道的自发性闭塞的前循环穿支动脉瘤仍比较少见。本文报道1例大脑前动脉A1段穿支动脉瘤破裂并自发性闭塞患者的临床诊疗经过,并结合文献复习进行分析总结,以期为临床诊治提供参考。

1.病例简介

患者,女,23岁,因“突发头痛 伴呕吐1 d”于2021-03-29入住贵州医科大学附属医院。1d前患者无明显诱因突发头痛,呈持续性胀痛,伴恶心、呕吐数次,呕吐物为非咖啡样胃内容物,非喷射性。既往1型糖尿病

伴呕吐1 d”于2021-03-29入住贵州医科大学附属医院。1d前患者无明显诱因突发头痛,呈持续性胀痛,伴恶心、呕吐数次,呕吐物为非咖啡样胃内容物,非喷射性。既往1型糖尿病 病史6年,规律皮下注射胰岛素

病史6年,规律皮下注射胰岛素 以控制血糖。

以控制血糖。

入院查体:体温36.4 ℃,脉搏 87次/min,呼吸频率20次/min,血压102/67 mm Hg(1mm Hg=0.133 kPa)。意识清楚,格拉斯哥昏迷量表(Glasgow Coma Scale,GCS)评分为15分,Hunt-Hess分级为Ⅰ级。双侧瞳孔等圆等大,直径3.0 mm,对光敏感。颈软,心肺腹查体未见异常。四肢肌力5级,四肢肌张力正常,病理征阴性,脑膜刺激征

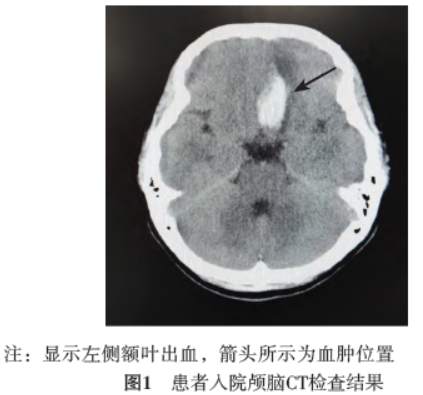

87次/min,呼吸频率20次/min,血压102/67 mm Hg(1mm Hg=0.133 kPa)。意识清楚,格拉斯哥昏迷量表(Glasgow Coma Scale,GCS)评分为15分,Hunt-Hess分级为Ⅰ级。双侧瞳孔等圆等大,直径3.0 mm,对光敏感。颈软,心肺腹查体未见异常。四肢肌力5级,四肢肌张力正常,病理征阴性,脑膜刺激征 阴性。入院颅脑CT检查

阴性。入院颅脑CT检查 显示:左额叶及前纵裂池脑出血

显示:左额叶及前纵裂池脑出血 并血肿形成,见图1。

并血肿形成,见图1。

初步诊断:(1)左额叶自发性脑出血:动脉瘤破裂出血?动静脉畸形出血?(2)1型糖尿病。入院后予以持续心电监护,嘱患者绝对卧床休息,予以改善血管痉挛、补液等治疗。积极完善相关术前检查,血常规 、血生化、凝血、心电图

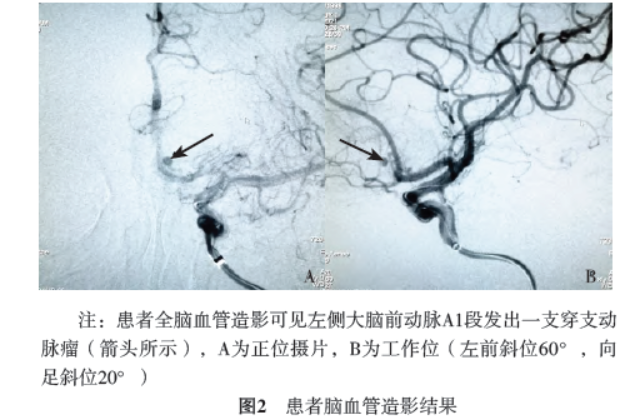

、血生化、凝血、心电图 等相关检查未见异常。头颈CTA检查显示:左侧大脑前动脉A2段局部见多发小血管影,左侧额叶团块状高密度影内可见结节样血管影。于2021-04-01行脑血管造影

等相关检查未见异常。头颈CTA检查显示:左侧大脑前动脉A2段局部见多发小血管影,左侧额叶团块状高密度影内可见结节样血管影。于2021-04-01行脑血管造影 ,术中见左侧大脑前动脉A1段发出一支穿支动脉瘤,见图2,大小约(1.9×1.5)mm2;穿支动脉纤细,余血管未见异常。

,术中见左侧大脑前动脉A1段发出一支穿支动脉瘤,见图2,大小约(1.9×1.5)mm2;穿支动脉纤细,余血管未见异常。

考虑出血为左侧大脑前动脉A1段穿支动脉瘤所致,与患者家属商议后拟行动脉瘤栓塞术,手术在全身麻醉下进行,行全身肝素 化治疗,持续经动脉导管予以0.9%氯化钠

化治疗,持续经动脉导管予以0.9%氯化钠 溶液加压滴注,在导丝的引导下将远端通路指引导管置入左侧颈内动脉,拟在微导丝导引下将弹簧圈微导管置入动脉瘤内,但因穿支动脉太细,反复尝试弹簧圈微导管不能到位,终止手术,术后造影显示载瘤动脉未受影响。

溶液加压滴注,在导丝的引导下将远端通路指引导管置入左侧颈内动脉,拟在微导丝导引下将弹簧圈微导管置入动脉瘤内,但因穿支动脉太细,反复尝试弹簧圈微导管不能到位,终止手术,术后造影显示载瘤动脉未受影响。

后经全科讨论,考虑手术失败原因主要是穿支动脉过于纤细,弹簧圈微导管无法进入动脉瘤内,拟3 d后再次行手术治疗。术后3 d再次行全脑血管造影,于左侧颈内动脉造影时未见动脉瘤,适当增大造影剂的剂量和压力泵的注射压力后再次造影仍未见动脉瘤,见图3。

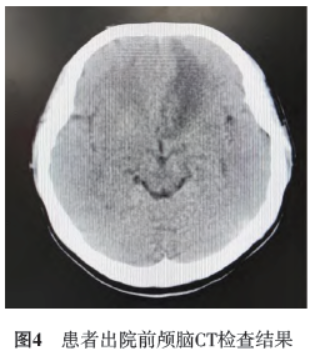

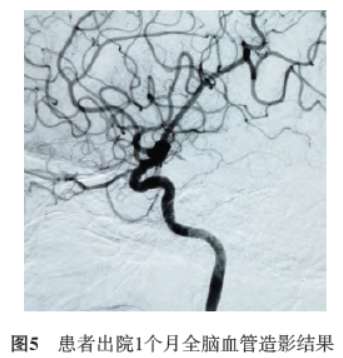

考虑动脉瘤自行闭塞。继续予以改善血管痉挛、补液等对症支持治疗,患者头痛症状好转,复查颅脑CT显示出血明显吸收,见图4,予以出院,此时格拉斯哥预后量表(Glasgow Outcome Scale,GOS)评分为5分。患者出院1个月后返院再次行全脑血管造影仍未见动脉瘤,见图5。考虑完全自行闭塞。半年后电话随访患者病情稳定。

2.讨论

穿支动脉瘤对于神经外科医生是一个挑战。相比于典型的动脉瘤性蛛网膜下腔出血,穿支动脉瘤患者症状可能相对更轻微,但由于穿支血管纤细,微导管难以到达,常可能导致手术失败,且该动脉瘤存在自发性闭塞的可能。本例患者穿支动脉瘤的自发性闭塞可能是由于穿支血管内的血流速度相对较慢,术中微导丝反复刺激穿支血管引起血管痉挛,且弹簧圈微导管反复尝试到达穿支血管时将瘤腔内的血液与穿支血流基本隔绝,导致瘤腔内血流缓慢甚至形成血栓。而且患者合并颅内血肿,血肿被吸收也可能会刺激穿支动脉,从而导致血管痉挛甚至闭塞。

目前针对穿支动脉瘤的治疗并无统一的方案,治疗方案可能包括血管内治疗、开颅手术甚至放射外科治疗。部分病例报道中基底动脉穿支动脉瘤保守治疗是一种治疗选择,因为此类动脉瘤有约50%的自发消退率,但其自发性闭塞的时间跨度不一致,为4 d~16个月,考虑到出血性并发症的风险和自发性闭塞的时间,外科治疗以及血管内治疗可能比保守治疗更好。

HATIPOGLU MAJERNIK等报道1例大脑前动脉A1段穿支动脉瘤引发严重的蛛网膜下腔出血患者,完善造影未见动脉瘤,进一步完善磁共振检查考虑动脉瘤内血栓形成,因合并较大颅内血肿,后行手术治疗。就本文报道的病例来看,显微手术可能是一个选择方案,但是在不损伤穿支血管及周围脑组织的情况下,术野中清楚暴露穿支动脉的难度较大,并且患者出血量小,患者家属拒绝行开颅手术治疗,故未考虑此方案。

微导丝血管内导丝电凝是一种对于微导管无法到位的颅内动脉瘤进行介入治疗的新方法,该方法通过将微导丝置入动脉瘤内,将微导管靠近瘤颈,然后按照连接支架导丝的方式将其连接至电解脱系统,电压为4 V、电流为1 mA,持续通过微导丝连接电流产生电热效应,加速血栓形成,并进一步促使血栓变性、机化,该方法操作相对简单且安全有效。

同样有报道称,单纯支架置入可能也是治疗穿支动脉瘤的有效方法,支架置入会引起血流动力学改变,血流停滞会导致动脉瘤瘤颈内的血栓形成,但几乎不影响正常的血流。研究显示,使用单纯支架治疗的患者发生缺血性并发症的风险低于使用弹簧圈和血流导向装置治疗的患者。

血流导向装置作为一种新的治疗颅内动脉瘤的手术方式,其通过重建载瘤动脉达到治疗动脉瘤的目的,主要运用在未破裂动脉瘤上,尚未见将其运用在前循环穿支动脉瘤的报道。虽然有报道指出,将血流导向装置应用在破裂的后循环穿支动脉瘤可获得较好的效果,在33个月的随访中,7例患者仅有1例预后不良(改良Rankin评分为4分),其余患者均未遗留神经功能障碍,但在考虑操作难度及可能导致周围穿支动脉闭塞的情况下,仍需慎重考虑其适应证。

综上所述,穿支动脉瘤比较少见,血管内介入治疗是治疗穿支动脉瘤的一种相对安全且有效的方法。针对微导管无法到位的穿支动脉瘤,在治疗方案的选择上应该更加谨慎,血管内导丝电凝和保守治疗也可以作为一种尝试,但需要更多的病例研究来为临床治疗提供依据,同时,自发性蛛网膜下腔出血患者首次全脑血管造影阴性时,应考虑合并穿支动脉瘤的可能。

来源:吴钊,杨华.大脑前动脉A1段穿支动脉瘤破裂并自发性闭塞一例报道并文献复习[J].实用心脑肺血管病杂志,2022,30(08):118-120.