右胸壁颗粒细胞瘤超声表现1例

作者:温舒,济宁医学院临床医学院;张磊,王少春,济宁医学院附属医院超声科;刘帮东,济宁医学院附属医院病理科

患者男,57岁。因发现右胸壁肿物1年就诊。专科查体:右侧胸壁近腋窝处触及团块,大小约4.0cm×2.0cm×3.0cm,边界不清,质韧,活动度差,无压痛,该处皮温不高;右侧腋窝未触及肿大淋巴结,右肩关节活动正常。

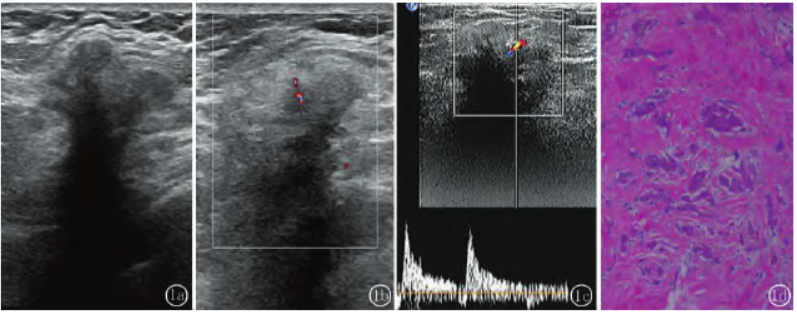

超声检查:右胸壁脂肪层与肌层间见实性不均质回声团块,大小约3.3cm×2.0cm×2.6cm,边界不清,与筋膜关系密切,形态不规则,边缘不整齐,内回声不均,后方回声衰减(图1a);彩色多普勒:团块内可探及稀疏血流信号(Adler分级I级)(图1b),频谱多普勒显示其呈高阻动脉血流信号,RI:0.83(图1c);超声检查:右胸壁实性不均质回声团块,建议切除明确病理。

入院后行右胸壁肿物切除术,术中见肿物位于浅筋膜层并与筋膜粘连,完整切除肿物。术后病理:灰白组织一块,大小:3.5cm×2.5cm×2.0cm,界不清,质韧;镜下诊断:(右胸壁)颗粒细胞瘤;免疫组化:肿瘤细胞S-100(+)、CK(-)、Vimentin(+)、Desmin(-)、SMA(-)、Ki-67(+,局灶约10%)(图1d)。

图1a二维超声:与周边组织分界不清的实性团块,内回声不均伴后方回声衰减;图1b彩色多普勒:肿物内探及稀疏血流信号(Adler分级I级);图1c频谱多普勒示高阻动脉血流频谱;图1d病理图(HE,×100)肿瘤细胞呈多角形,核小而圆,排列呈巢状,胞质丰富,细胞巢间为胶原纤维性间隔

讨论

颗粒细胞瘤(granular cell tumor,GCT)最初在1926年被描述为成肌细胞瘤,后随着免疫组化和超微结构研究的发展,确定是一种施万细胞来源的软组织肿瘤,仅占所有软组织肿瘤的0.5%,绝大多数为良性肿瘤,恶性不足1%~2%。好发年龄为40~70岁,女性较多,病因不明。全身各部位均可发病,最常见部位为舌,其次为乳腺、上呼吸道和食管,但发生于胸壁者极为罕见。该病通常表现为无痛性生长的肿块,恶性者可表现为发生部位的持续性疼痛。

GCT主要病理表现为肿瘤细胞呈圆形、多角形或梭性,胞质丰富,呈嗜酸性细颗粒状,常可见到带光晕的粗大嗜酸性小球,称之为“Milian脓疱形小体”。治疗首选手术切除,完整切除后一般不复发;恶性者应行广泛切除加淋巴结清扫,放疗和化疗的疗效尚有争议。因颗粒细胞瘤与周围组织粘连,影像学检查易误诊为恶性肿瘤。

颗粒细胞瘤典型超声表现为边界不清、回声不均的实性或囊实性病变,内部回声表现多样,可表现为实性、囊实性或多房囊性等,病程较短的颗粒细胞瘤以实性不均质低回声为主,一般不伴有囊性变;病程较长、体积较大的颗粒细胞瘤可因出血 、坏死、囊性变呈囊实性或多房囊性改变,部分可表现为实性团块中见蜂窝状无回声区;彩色多普勒检查发生于浅表部位的颗粒细胞瘤多数无血流信号,少数可探及周边及内部稀疏血流信号。

、坏死、囊性变呈囊实性或多房囊性改变,部分可表现为实性团块中见蜂窝状无回声区;彩色多普勒检查发生于浅表部位的颗粒细胞瘤多数无血流信号,少数可探及周边及内部稀疏血流信号。

本病例表现为实性不均质回声团块,界不清,与筋膜关系密切,形态不规则,边缘不整齐,均与其病理表现中与周围组织粘连相符合;其内回声不均,伴后方回声衰减,考虑可能是肿瘤内胶原纤维性间隔较多而致回声衰减;本例病灶内可探及高阻动脉血流信号,结合二维超声表现,不除外恶性病变,因此建议切除明确病理。

发生于浅表软组织部位的颗粒细胞瘤须与其他软组织肿瘤相鉴别:1)纤维瘤:多表现为实性低回声肿物,边界清晰,形态规则,呈类圆形或椭圆形,大部分回声均匀,很少有囊性变;2)隆突性皮肤纤维肉瘤:多表现为混杂回声团,但与周围组织界限清晰,后方回声增强,内可探及较丰富血流信号;3)神经鞘瘤:多表现为椭圆形或梭形,边界清晰,包膜结构完整,内部回声多较均匀,在病灶两端与神经相延续,呈“鼠尾征”,内血供较丰富。

虽然GCT确诊依赖于病理检查 ,但发生于浅表软组织部位的GCT超声表现有一定的特征性:其表现为不均质回声肿物,与周边组织分界不清,形态不规则,内回声杂乱不均,可伴有囊性变或后方回声衰减,内可探及稀疏、高阻动脉血流时,应考虑本病的可能。由于GCT有1%~2%可能为恶性及全身各部位均可发生,超声检查具有方便、无创、实时、可重复等优点,在该病的术前诊断及术后随访中有重要的临床应用价值。

,但发生于浅表软组织部位的GCT超声表现有一定的特征性:其表现为不均质回声肿物,与周边组织分界不清,形态不规则,内回声杂乱不均,可伴有囊性变或后方回声衰减,内可探及稀疏、高阻动脉血流时,应考虑本病的可能。由于GCT有1%~2%可能为恶性及全身各部位均可发生,超声检查具有方便、无创、实时、可重复等优点,在该病的术前诊断及术后随访中有重要的临床应用价值。

来源:温舒,张磊,刘帮东,王少春.右胸壁颗粒细胞瘤超声表现1例[J].医学影像学杂志,2022,32(05):822+896.