骨水泥静脉血管渗漏后双下肢瘫痪1例

作者:山东中医药大学 苏友祥

临床资料

患者,女,86岁,入院1周前无明显诱因出现胸背部疼痛、活动受限,咳嗽 、床上翻身、起身等变换体位

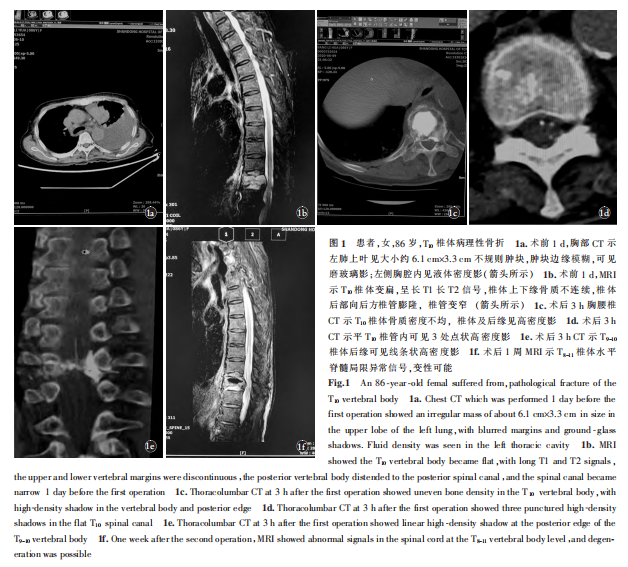

、床上翻身、起身等变换体位 时疼痛加重,应用止痛药物、物理疗法等治疗,效果不佳且疼痛逐渐加重。入院时,专科查体:T10棘突及棘突旁压痛及叩击痛阳性;双下肢及鞍区感觉正常,双下肢肌张力正常,双侧足背动脉及胫后动脉搏动良好。胸部CT示:左肺上叶见约6.1cm×3.3cm不规则肿块,肿块边缘模糊,可见磨玻璃影;左侧胸腔内见液体密度影(图1a)。MRI示:(1)T3、T6、T10椎体及L2棘突、S2椎体内多发异常信号,考虑转移瘤。(2)T10病理性压缩性骨折可能(图1b)。患者既往20年前因淋巴结核行手术治疗,现已治愈;否认高血压病、冠心病、糖尿病、恶性肿瘤等病史。检查肿瘤标志物,癌胚抗原(CEA)为890ng·ml-1,CA125为408U·ml-1,CA153为31.5U·ml-1,CA199为435.6U·ml-1,鳞状细胞癌抗原(SCCA)为2.61μg·L-1。初步诊断:胸椎(T10)病理性骨折(VAS为8分);左上肺占位;骨质疏松症;高血压病;冠状动脉粥样硬化性心脏病。

时疼痛加重,应用止痛药物、物理疗法等治疗,效果不佳且疼痛逐渐加重。入院时,专科查体:T10棘突及棘突旁压痛及叩击痛阳性;双下肢及鞍区感觉正常,双下肢肌张力正常,双侧足背动脉及胫后动脉搏动良好。胸部CT示:左肺上叶见约6.1cm×3.3cm不规则肿块,肿块边缘模糊,可见磨玻璃影;左侧胸腔内见液体密度影(图1a)。MRI示:(1)T3、T6、T10椎体及L2棘突、S2椎体内多发异常信号,考虑转移瘤。(2)T10病理性压缩性骨折可能(图1b)。患者既往20年前因淋巴结核行手术治疗,现已治愈;否认高血压病、冠心病、糖尿病、恶性肿瘤等病史。检查肿瘤标志物,癌胚抗原(CEA)为890ng·ml-1,CA125为408U·ml-1,CA153为31.5U·ml-1,CA199为435.6U·ml-1,鳞状细胞癌抗原(SCCA)为2.61μg·L-1。初步诊断:胸椎(T10)病理性骨折(VAS为8分);左上肺占位;骨质疏松症;高血压病;冠状动脉粥样硬化性心脏病。

入院后给予行T10病理性压缩骨折经皮穿刺椎体后凸成形术(PKP)。1%利多卡因 局部麻醉后,在透视下于T10椎体右侧椎弓根行单侧穿刺并到达T10椎体中后1/3,应用球囊加压使T10椎体高度部分恢复,经穿刺通道缓慢注入T10椎体内约5ml骨水泥。术后1h内患者下肢活动感觉无明显异常,但1h后患者逐渐出现左下肢麻木,肌力减弱,随后深浅感觉逐渐消失;此时右下肢活动及深浅感觉正常。考虑到患者术后骨水泥渗漏导致椎管内神经受压或脊髓内血管栓塞的可能;急查胸椎CT。结果示:T10椎体骨质破坏并术后改变,有明显的骨水泥渗漏(图1c-1e)。科内立即组织了病例讨论,并在与患者家属协商后选择行“T10左侧椎板开窗减压术”。手术切除了T10左侧半椎板及上下黄韧带进行减压。但术后患者症状未见好转,且在术后1h继发出现右下肢瘫痪。1周后,多次拒绝进一步检查的患者及家属同意了MRI检查,MRI示T8-T11椎体水平脊髓局限异常信号,变性可能(图1f)。病房内随访2周,应用了营养神经等药物并辅助康复锻炼,未见明显改善;右下肢关键肌肌力1级,左下肢关键肌肌力0级,双下肢肌张力降低,左侧自锁骨中线腹股沟韧带中点以下浅感觉消失,右侧自锁骨中线腹股沟韧带中点以下浅感觉减退。

局部麻醉后,在透视下于T10椎体右侧椎弓根行单侧穿刺并到达T10椎体中后1/3,应用球囊加压使T10椎体高度部分恢复,经穿刺通道缓慢注入T10椎体内约5ml骨水泥。术后1h内患者下肢活动感觉无明显异常,但1h后患者逐渐出现左下肢麻木,肌力减弱,随后深浅感觉逐渐消失;此时右下肢活动及深浅感觉正常。考虑到患者术后骨水泥渗漏导致椎管内神经受压或脊髓内血管栓塞的可能;急查胸椎CT。结果示:T10椎体骨质破坏并术后改变,有明显的骨水泥渗漏(图1c-1e)。科内立即组织了病例讨论,并在与患者家属协商后选择行“T10左侧椎板开窗减压术”。手术切除了T10左侧半椎板及上下黄韧带进行减压。但术后患者症状未见好转,且在术后1h继发出现右下肢瘫痪。1周后,多次拒绝进一步检查的患者及家属同意了MRI检查,MRI示T8-T11椎体水平脊髓局限异常信号,变性可能(图1f)。病房内随访2周,应用了营养神经等药物并辅助康复锻炼,未见明显改善;右下肢关键肌肌力1级,左下肢关键肌肌力0级,双下肢肌张力降低,左侧自锁骨中线腹股沟韧带中点以下浅感觉消失,右侧自锁骨中线腹股沟韧带中点以下浅感觉减退。

讨论

经皮椎体成形术(PVP)于1987年被GALBERT和DERAMOND首先用于治疗疼痛性椎体血管瘤,其适应证已扩展到骨质疏松性椎体骨折、Kümmell病以及转移性疾病、多发性骨髓瘤 、疼痛性侵袭性血管瘤等。椎体后凸成形术实际上是椎体成形术的一种变体,是椎体成形术的发展。该术式存有一定的风险,最常见于骨水泥渗漏后导致不良事件的发生。骨水泥渗漏本身的发生率似乎是变化的,报道的发生率从<5%到>80%。在大多数情况下,骨水泥的渗漏是没有症状的。但严重的骨水泥渗漏可能会导致神经根或脊髓的受压,血管栓塞,甚至肺栓塞,心脏穿孔、神经综合征等。回顾骨水泥渗漏与瘫痪的相关文献,LEE等报道了1例骨水泥静脉渗漏后导致下肢瘫痪的病例;WENGER等报道了1例骨水泥通过基底椎神经丛挤压进入前内静脉神经丛和椎管而导致瘫痪的病例;BAEK等报道了1例骨水泥通过穿透的椎弓根内壁和硬脊膜后发生瘫痪的病例;BIRKENMAIER等报道了1例骨水泥术后硬膜外出血

、疼痛性侵袭性血管瘤等。椎体后凸成形术实际上是椎体成形术的一种变体,是椎体成形术的发展。该术式存有一定的风险,最常见于骨水泥渗漏后导致不良事件的发生。骨水泥渗漏本身的发生率似乎是变化的,报道的发生率从<5%到>80%。在大多数情况下,骨水泥的渗漏是没有症状的。但严重的骨水泥渗漏可能会导致神经根或脊髓的受压,血管栓塞,甚至肺栓塞,心脏穿孔、神经综合征等。回顾骨水泥渗漏与瘫痪的相关文献,LEE等报道了1例骨水泥静脉渗漏后导致下肢瘫痪的病例;WENGER等报道了1例骨水泥通过基底椎神经丛挤压进入前内静脉神经丛和椎管而导致瘫痪的病例;BAEK等报道了1例骨水泥通过穿透的椎弓根内壁和硬脊膜后发生瘫痪的病例;BIRKENMAIER等报道了1例骨水泥术后硬膜外出血 导致双下肢瘫痪,经减压治疗后症状缓解的病例;YAZBECK等报道1例骨水泥动脉渗漏进入脊髓动脉,从而出现脊髓前动脉综合征导致双下肢瘫痪,最终3个月后死于感染性休克的病例;HARRINGTON等报道了1例骨水泥渗漏进入椎管后患者出现间歇性跛行等脊髓受压表现的病例。本文所报道的病例是骨水泥静脉血管渗漏后导致脊髓静脉高压综合征,患者出现了双下肢瘫痪的症状。骨水泥渗漏是PKP和PVP的主要并发症,相比较而言,PKP的骨水泥渗漏率低于PVP。YEOM等将骨水泥渗漏分为3型:椎体静脉(B型)渗漏,皮质骨(C型)渗漏与椎间静脉(S型)渗漏,最常见的是静脉渗漏,B型和S型的渗漏分别占93%和86%。

导致双下肢瘫痪,经减压治疗后症状缓解的病例;YAZBECK等报道1例骨水泥动脉渗漏进入脊髓动脉,从而出现脊髓前动脉综合征导致双下肢瘫痪,最终3个月后死于感染性休克的病例;HARRINGTON等报道了1例骨水泥渗漏进入椎管后患者出现间歇性跛行等脊髓受压表现的病例。本文所报道的病例是骨水泥静脉血管渗漏后导致脊髓静脉高压综合征,患者出现了双下肢瘫痪的症状。骨水泥渗漏是PKP和PVP的主要并发症,相比较而言,PKP的骨水泥渗漏率低于PVP。YEOM等将骨水泥渗漏分为3型:椎体静脉(B型)渗漏,皮质骨(C型)渗漏与椎间静脉(S型)渗漏,最常见的是静脉渗漏,B型和S型的渗漏分别占93%和86%。

TOM魪-BERMEJO等在研究272个接受治疗的椎骨中有209个发现骨水泥渗漏(76.83%),最常见的渗漏类型为基底静脉(43.38%)和节段静脉(42.27%)。但HSIEH等统计发现C型渗漏包括椎旁(25%)、椎间盘内(26%)和后路(0.7%),比B型(11.4%)和S型(4.9%)更常见,C型骨水泥后路渗漏是神经功能缺损的最危险的因素。在SCHMIDT等的研究中,并发症需要进一步的手术都是由于B型泄漏。这与YEOM等的观点不一致,YEOM等认为B型漏可能不会导致神经系统并发症,因为其分布类似于正常的静脉充血,且静脉中含有水泥。但从本病例可以看出,YEOM没有认识到骨水泥渗漏进入静脉后所造成的脊髓损伤。MATHIS等统计有3%到6%的行椎体骨水泥的患者出现过短暂性神经根病变,类固醇和抗炎药物可以成功治疗;然而,2%~3%的患者发生了持续性神经根病变,需要手术去除骨水泥。

本例患者的骨水泥渗漏主要发生在脊髓静脉系统,通过术后的CT可以明确看到本案例的骨水泥渗漏主要是B型渗漏,即骨水泥沿椎体静脉渗漏入椎管,造成了椎管内脊髓静脉高压综合征。以左侧为例,骨水泥渗漏的具体途径为:骨水泥先由椎体静脉渗漏进入椎内(硬膜外)静脉丛,再由椎内(硬膜外)静脉丛分别渗漏进入前脊髓节段静脉、后脊髓节段静脉,最终渗漏进入脊髓前静脉、脊髓后静脉,并由脊髓后静脉渗漏进入了软膜静脉丛。骨水泥在此段脊髓静脉血管中的快速扩散是由于脊髓静脉血管不存在静脉瓣。骨水泥渗漏进入静脉血管凝固,阻挡后造成了静脉回流受阻,产生了椎管内脊髓静脉高压,这一系列事件导致脊髓水肿 和伴随的灌注减少,从而导致缺血和缺氧,出现了左下肢瘫痪的症状。本例患者行左侧椎板开窗减压术主要考虑骨水泥渗漏至椎管后导致左侧神经或脊髓受压,行开窗减压术缓解神经受压,从而改善患者左下肢功能。

和伴随的灌注减少,从而导致缺血和缺氧,出现了左下肢瘫痪的症状。本例患者行左侧椎板开窗减压术主要考虑骨水泥渗漏至椎管后导致左侧神经或脊髓受压,行开窗减压术缓解神经受压,从而改善患者左下肢功能。

SCHMIDT等记录了2例需再次手术的B型渗漏,其中1例直接选择了椎板切除术并且切除了水泥,术后患者症状得到了缓解;另1例先选择了椎板切开术,但术后存在放射痛,又行椎板切除术后恢复了正常。与此不同的是,本病例行单纯的开窗减压并不能移出渗漏进入脊髓血管的骨水泥,无法改善椎管内脊髓静脉高压的状态,所以术后患者左下肢症状未见明显改善,且术后1h患者继发出现右下肢麻木及活动不利症状。笔者认为右下肢出现瘫痪是由于手术创伤后局部组织水肿,导致脊髓局部受压,或者是右侧脊髓供血不足致使脊髓梗死 加重,出现了右下肢的麻木及瘫痪,右侧脊髓的缺血也不排除与患者术中的失血有关,还有可能是椎管内脊髓静脉高压综合征的进一步加重。

加重,出现了右下肢的麻木及瘫痪,右侧脊髓的缺血也不排除与患者术中的失血有关,还有可能是椎管内脊髓静脉高压综合征的进一步加重。

骨水泥的热损伤也是需要考虑的重要问题,神经并发症也可能由热损伤引起。甲基丙烯酸甲酯聚合过程中的热作用对神经结构的损伤是常见的并发症来源。但热化学作用对神经功能的影响仍存在争议。除此之外,恶性病因是骨水泥外漏的危险因素,常常存在于C型渗漏中,但恶性肿瘤导致的血管畸形,也可能会成为骨水泥静脉渗漏的重要危险因素。可以通过一些措施来减少并发症的发生,如熟练、精准的穿刺,提高骨水泥黏度;面团期完成注射;恰当的注射方法;选用明胶 海绵预防骨水泥渗漏;全程使用C形臂X线反复透视;术中与患者充分交流;行静脉造影术。但VASCONCELOS等连续对137例未行静脉造影术的患者进行了205例骨水泥手术,发现无须预先行椎体静脉造影术也可以安全地进行椎体成形术。

海绵预防骨水泥渗漏;全程使用C形臂X线反复透视;术中与患者充分交流;行静脉造影术。但VASCONCELOS等连续对137例未行静脉造影术的患者进行了205例骨水泥手术,发现无须预先行椎体静脉造影术也可以安全地进行椎体成形术。

本病例所涉及到基底椎静脉漏常被忽略,但可导致严重的并发症。透视或X线检查的低检出率证实了CT扫描的必要性。本案例的发生也为我们敲响了警钟,尽管椎体后凸成形术做为一种微创手术相对比较安全,但也存在着较多风险。

来源:中国骨伤2023年9月第36卷第9期