肝血管肉瘤1例

作者:陈丽红,涂海斌,林健玲,福建医科大学孟超肝胆医院超声科

患者男,36岁。因肝功能异常4个月,肾病综合征 20余年,于2020年2月入住我院。肾病综合征曾予激素治疗。2019年11月于外院检查上腹部MRI平扫+增强:肝多发占位,考虑血管瘤;全腹部CT

20余年,于2020年2月入住我院。肾病综合征曾予激素治疗。2019年11月于外院检查上腹部MRI平扫+增强:肝多发占位,考虑血管瘤;全腹部CT V:下腔静脉、门静脉未见明显栓塞,肝左右叶多发占位。

V:下腔静脉、门静脉未见明显栓塞,肝左右叶多发占位。

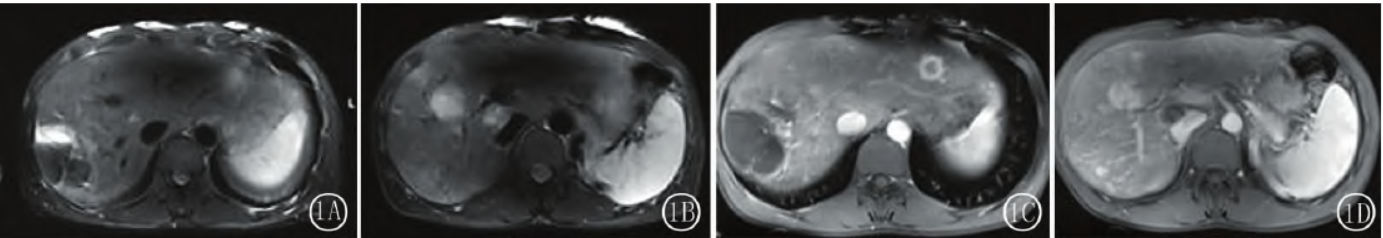

随后行肝穿刺活检,病理:淤血性肝损伤,轻度活动性炎症。2019年12月病理请我院会诊:符合静脉流出道狭窄伴门静脉高压改变,需考虑肝脏血管病变。予保肝等对症治疗。2020年2月于我院复查上腹部MRI平扫+增强:肝内可见多发结节状、团块状稍长T1稍长T2异常信号影,部分病灶可见斑片状短T1短T2异常信号影,可见液-液平面,边缘尚可,大者约为7.1cm×4.8cm×6.1cm,增强时部分病灶呈持续性强化,余呈环形强化改变(图1),与外院旧片对比,较前增多、增大,考虑恶性肿瘤可能性大,部分病灶瘤内出血 。

。

图1磁共振平扫 肝内可见多发结节状、团块状稍长T1稍长T2异常信号影,部分病灶可见斑片状短T1短T2异常信号影,可见液-液平面(图1A,1B),增强时部分病灶呈持续性强化,余呈环形强化改变(图1C),门脉期强化稍减退(图1D)

肝内可见多发结节状、团块状稍长T1稍长T2异常信号影,部分病灶可见斑片状短T1短T2异常信号影,可见液-液平面(图1A,1B),增强时部分病灶呈持续性强化,余呈环形强化改变(图1C),门脉期强化稍减退(图1D)

遂入院,入院后查癌胚抗原、甲胎蛋白、糖链抗原等肿瘤标志物均在正常范围;乙肝两对半 定量:乙肝表面抗原、e抗原阴性,乙肝表面抗体、抗-HBe抗体、抗-HBc抗体阳性;总胆红素35.7umol/L,天门冬氨酸

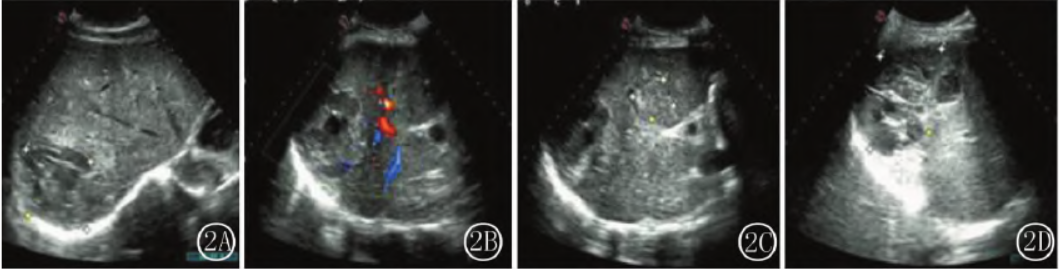

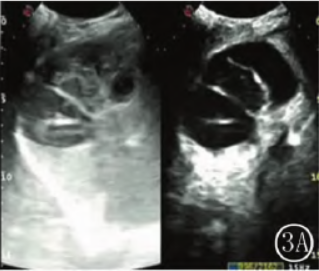

定量:乙肝表面抗原、e抗原阴性,乙肝表面抗体、抗-HBe抗体、抗-HBc抗体阳性;总胆红素35.7umol/L,天门冬氨酸 氨基转移酶70U/L;彩超(图2):肝内见多个高或低回声区,大者约7.7cm×6.4cm,其内回声不均匀,部分呈无回声改变,其内及周边未见明显血流信号(性质待定);肝脏超声造影(图3):肝内多个偏强不均回声区,大者5.30cm×4.35cm,动脉期整体呈不均高增强,门脉期开始缓慢减退,延迟期部分与周围肝实质呈低增强,部分与周围肝实质呈蜂窝状低增强,符合恶性肿瘤表现。

氨基转移酶70U/L;彩超(图2):肝内见多个高或低回声区,大者约7.7cm×6.4cm,其内回声不均匀,部分呈无回声改变,其内及周边未见明显血流信号(性质待定);肝脏超声造影(图3):肝内多个偏强不均回声区,大者5.30cm×4.35cm,动脉期整体呈不均高增强,门脉期开始缓慢减退,延迟期部分与周围肝实质呈低增强,部分与周围肝实质呈蜂窝状低增强,符合恶性肿瘤表现。

图2肝脏彩超表现肝内见多个高或低回声区,内部回声不均匀,部分呈无回声改变(图2A,2C,2D),内部及周边未见明显血流信号(图2B)

图3肝脏超声造影显示右肝内蜂窝状无回声区,动脉期呈边缘环状及内部分隔带增强,延迟期边缘环状及内部分隔带增强减退,考虑出血(图3A);肝内偏强不均回声区,动脉期整体呈不均高增强,门脉期开始缓慢减退,延迟期部分与周围肝实质呈低增强(图3B)

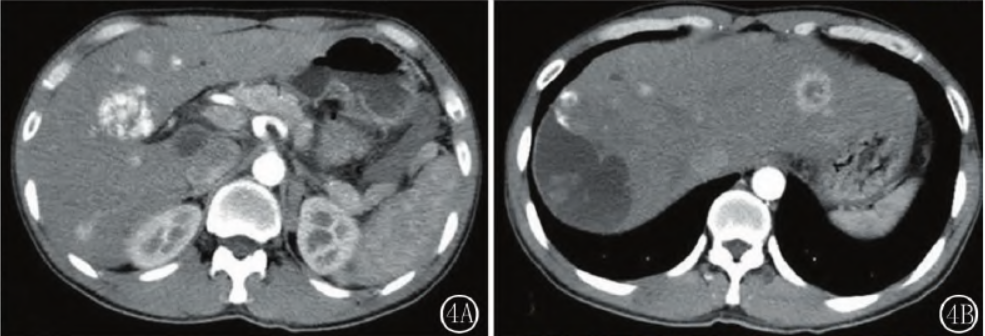

右肝内蜂窝状无回声区,约8.5cm×6.2cm,动脉期呈边缘环状及内部分隔带增强,延迟期边缘环状及内部分隔带增强减退,考虑出血;全腹部CTV(图4):右叶上段包膜下见一团状低密度影,边界清,最大横截面约8.0cm×5.8cm,病灶内伴有斑片稍高密度影,三期增强扫描未见明显强化,肝内另见多发大小不等结节状稍低密度影,边缘模糊,大者直径约3.9cm,动脉期见病灶呈明显结节样、环形、斑片样明显强化,门脉期部分病灶呈持续渐进性强化,大部分强化程度下降,延迟期病灶密度呈等稍低于肝实质,部分结节内见液-液平面,考虑血管源性肿瘤(血管内皮瘤?血管肉瘤?部分与血管瘤鉴别)或FNH-LIKE可能;福州总医院PET-CT:肝左右叶数个团块状混杂密度影,部分呈稍高代谢,考虑原发性肝脏低度恶性肿瘤可能(伴肿瘤内出血)。入院后予保肝退黄、保肾等治疗。

图4肝脏CTV显示肝内多发大小不等结节状稍低密度影,动脉期见病灶呈明显结节样、环形、斑片样明显强化(图4A);右叶上段包膜下团状低密度影,病灶内伴有斑片稍高密度影,三期增强扫描未见明强化(图4B)

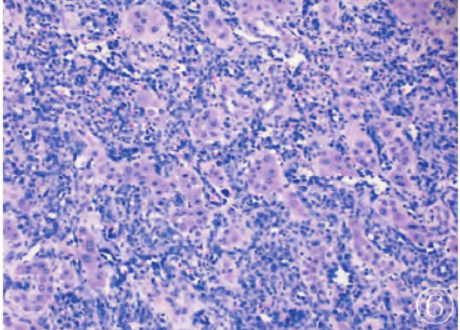

并于2020年3月全麻下行“腹腔镜 右肝肿瘤切除+左肝肿物活检+彩超引导下右肝肿物穿刺活检术”,术后病理:镜下见肿瘤细胞呈裂隙样、条索样、血管网样排列,部分肿瘤呈囊性变,部分沿肝血窦生长,瘤细胞呈短梭形,核卵圆形、短梭形,大小不一,染色质深,核分裂像易见;免疫组化结果:CD34(+++),CD31(+++),ERG(+++),Ki67(+,50%),CK(-);结合形态学及免疫组化结果,符合血管肉瘤。

右肝肿瘤切除+左肝肿物活检+彩超引导下右肝肿物穿刺活检术”,术后病理:镜下见肿瘤细胞呈裂隙样、条索样、血管网样排列,部分肿瘤呈囊性变,部分沿肝血窦生长,瘤细胞呈短梭形,核卵圆形、短梭形,大小不一,染色质深,核分裂像易见;免疫组化结果:CD34(+++),CD31(+++),ERG(+++),Ki67(+,50%),CK(-);结合形态学及免疫组化结果,符合血管肉瘤。

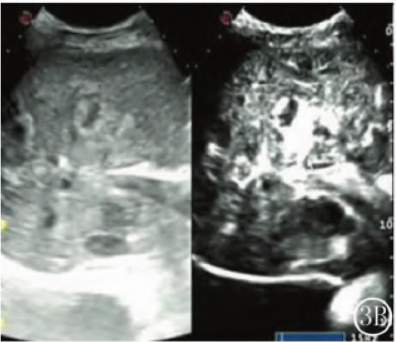

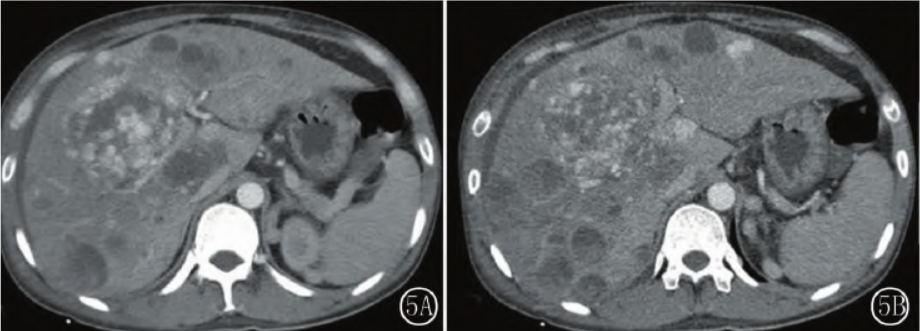

2020年5月再次因肝功能异常、乏力、尿黄入住我院,复查腹部CT(图5):肝血管肉瘤治疗后,肝内另见多发大小不等团块状、结节状稍低密度影,边缘尚清晰,大者位于肝左右叶交界处,大小约8.3cm×7.7cm,病灶较前增大、增多,多数病灶内可见斑片状高密度影,动脉期见病灶呈明显结节样、环形、斑片样明显强化,门脉期部分病灶呈持续渐进性强化,大部分强化程度下降,延迟期病灶密度呈等稍低于肝实质,部分结节仍内见液-液平面。患者病情进行性加重,已进展至肿瘤终末期。

图5肝脏CT显示肝血管肉瘤治疗后,肝内仍见多发大小不等团块状、结节状稍低密度影,病灶较前增大、增多,多数病灶内可见斑片状高密度影,动脉期见病灶呈明显结节样、环形、斑片样明显强化(图5A,5B)

图6病理HE染色显示肿瘤细胞呈裂隙样、条索样、血管网样排列,瘤细胞呈短梭形,核卵圆形、短梭形,大小不一,染色质深,核分裂像易见

讨论

肝血管肉瘤(primary Hepatic Angiosarcoma,PHA)是一种罕见的来源于肝窦血管内皮细胞的恶性肿瘤,发生率约为肝脏原发恶性肿瘤1.5%~2%。目前PHA具体病因尚不明确,可能与长期接触氯乙烯、二氧化钍、无机砷、合成激素等有关,与病毒感染关系不大。该例PHA患者否认长期接触氯乙烯等,既往感染过乙肝病毒,曾因肾病综合征予激素治疗,可能是致病因素。

PHA好发于50~70岁成年男性,发病隐匿,病程发展较快,预后较差,没有治疗的患者中位生存期小于6个月;临床主要症状为腹部不适、乏力等非特异性症状,转氨酶可有不同程度的升高。该例PHA患者36岁,较年轻,主要表现为肝功能异常,总生存时间约7个月,病情进展迅速。PHA影像学表现多样,易与血管瘤、肝癌、肝腺瘤等相混淆,因此应综合各种影像学特点综合分析,有助于早期诊断、早期治疗。

1)二维超声对于PHA诊断缺乏特异性依据。往往表现为单个、数个形态不规则、囊实性的病变,病变常由高回声到无回声不等,较小病灶内部回声均匀,病灶较大时其内回声不均匀,内部可探及少许血流信号。超声造影对PHA诊断价值较大,可见特征性的动脉相与门脉期周边不规则环状增强,内部见多个无增强区域,延迟相缓慢完全廓清。该例PHA二维超声表现为高或低回声区,内部可见不同程度的液化,未做出倾向性诊断。超声造影表现为动脉期整体呈不均高增强,门脉期即缓慢减退,部分与周围肝实质呈蜂窝状低增强,并可见较大出血区,符合PHA超声造影特征性的表现,但因对PHA超声造影特征认识不足,并未考虑血管肉瘤;

2)增强CT对诊断PHA具有重要作用,平扫时常表现为低密度混合型占位,增强扫描可见动脉期病灶中心和周边明显不均匀强化,周边强化常呈花边状。该例PHA的CT检查 表现为肝内多发大小不等结节状稍低密度影,动脉期病灶呈结节样、环形、斑片样明显强化,门脉期部分病灶呈持续渐进性强化,大部分强化程度下降,延迟期病灶密度呈等稍低于肝实质,符合PHA的CT影像学表现;

表现为肝内多发大小不等结节状稍低密度影,动脉期病灶呈结节样、环形、斑片样明显强化,门脉期部分病灶呈持续渐进性强化,大部分强化程度下降,延迟期病灶密度呈等稍低于肝实质,符合PHA的CT影像学表现;

3)MRI典型的PHA多表现为单发或多个结节状及块状T1W1低信号,T2WI呈混杂高信号影,液-液平面提示肿瘤内出血,动脉期可见病灶内多发不规则明显强化,强化形态多样。该例MRI表现为肝内多发结节状、团块状稍长T1稍长T2异常信号影,部分病灶可见斑片状短T1短T2异常信号影,可见液-液平面,部分病灶呈持续性强化,余呈环形强化改变,考虑恶性肿瘤;

4)PHA的PET-CT图像特征呈现多样性,肿瘤的FDG代谢程度以等、高摄取表现为主。该例PHA的在PET-CT表现为稍高、高代谢,提示恶性肿瘤,但缺乏特异性表现。PHA确诊只能依靠病理学,按形态学分为巨块型、巨块结节混合型、弥漫多结节型及弥漫浸润微结节型种类型,该例为巨块结节混合型。

总之,PHA临床少见,恶性程度高,但临床表现缺乏特异性,影像学表现多样,早期诊断率低,极易误诊。临床上遇到不明原因的肝占位时,应仔细观察各种影像学表现,综合分析,必要时行穿刺活检明确诊断,采取积极合适的治疗手段,延长生存期,提高生活质量。

来源:陈丽红,涂海斌,林健玲.肝血管肉瘤1例[J].医学影像学杂志,2022,32(06):1081-1083.