针灸后颈椎化脓性硬膜外脓肿合并四肢不全瘫痪1例

作者:深圳市龙岗区第五人民医院(平湖人民医院)骨科 李俊

脊柱硬膜外脓肿是一种罕见的中枢神经系统感染性病变,具有较高的致残率和致死率,从出现症状到发生不可逆神经缺损可能仅需数天。因此,早期诊断、及时治疗是治疗脊柱硬膜外脓肿的关键所在。脊柱硬膜外脓肿最常见于腰椎和胸椎,颈椎、骶椎较为罕见。笔者回顾性分析于2018-12-24收治的1例针灸后颈椎化脓性硬膜外脓肿合并四肢不全瘫痪,并总结诊断及治疗体会,报道如下。

病例报道

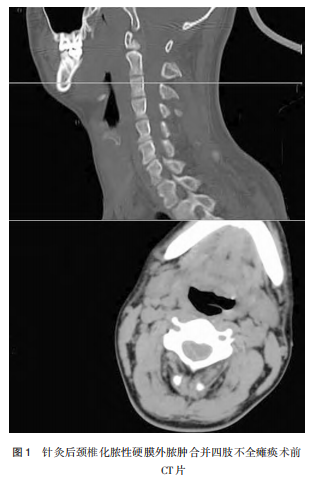

患者,男,35岁。因“颈胸背部疼痛2d余,加重伴四肢进行性乏力、麻木1d”于2018-12-24入院治疗。患者2d前无明显诱因出现颈胸背部疼痛,休息后无明显缓解且逐渐加重,1d前在某医院针灸理疗后双下肢出现进行性乏力、麻木且平面逐渐向上,随后双上肢出现乏力、麻木,并且症状加重,遂至笔者所在医院急诊就诊。CT检查 显示(图1):C2~4水平右侧见低密度影,CT值34HU,最大层面为18mm×7mm,硬膜囊受推压向前内移位,考虑髓外硬膜外病灶可能。患者既往体健,入院查体:体温36.6℃,心率74次/min,呼吸频率22次/min,血压129/74mmHg;颈肩、腰背及两侧臀部多处皮肤烫伤破损,部分结痂;脊柱颈段生理弯曲变直,颈胸椎旁肌肉紧张痉挛,棘突间有压痛及叩击痛,四肢肌力0级,肌张力稍降低,四肢及躯干乳头以下平面皮肤感觉减退;肱二头肌腱反射、肱三头肌腱反射、桡骨膜反射

显示(图1):C2~4水平右侧见低密度影,CT值34HU,最大层面为18mm×7mm,硬膜囊受推压向前内移位,考虑髓外硬膜外病灶可能。患者既往体健,入院查体:体温36.6℃,心率74次/min,呼吸频率22次/min,血压129/74mmHg;颈肩、腰背及两侧臀部多处皮肤烫伤破损,部分结痂;脊柱颈段生理弯曲变直,颈胸椎旁肌肉紧张痉挛,棘突间有压痛及叩击痛,四肢肌力0级,肌张力稍降低,四肢及躯干乳头以下平面皮肤感觉减退;肱二头肌腱反射、肱三头肌腱反射、桡骨膜反射 、腹壁反射

、腹壁反射 、提睾反射

、提睾反射 、双侧膝腱、跟腱反射未引出,肛周感觉及肛门括约肌反射减弱;双侧Hoffmann征(阴性),Babinski征(阴性)。

、双侧膝腱、跟腱反射未引出,肛周感觉及肛门括约肌反射减弱;双侧Hoffmann征(阴性),Babinski征(阴性)。

辅助检查结果:白细胞计数20.56×109/L,中性粒细胞比值96.6%,淋巴细胞比值2.4%,单核细胞比值0.9%,中性粒细胞绝对值19.85×109/L,淋巴细胞绝对值0.50×109/L,超敏C-反应蛋白 定量179.53mg/L,白介素639.23pg/mL,血钾3.69mmol/L,血钠128.9mmol/L,谷丙转氨酶76U/L,谷草转氨酶50U/L,总蛋白60.8g/L,血清白蛋白29.5g/L,栓溶二聚体测定结果为1306.55ng/mL,纤维蛋白原测定结果为6.23g/L,肾小球滤过率为89.45mL/(min·1.73m2)。入院后患者呼吸困难

定量179.53mg/L,白介素639.23pg/mL,血钾3.69mmol/L,血钠128.9mmol/L,谷丙转氨酶76U/L,谷草转氨酶50U/L,总蛋白60.8g/L,血清白蛋白29.5g/L,栓溶二聚体测定结果为1306.55ng/mL,纤维蛋白原测定结果为6.23g/L,肾小球滤过率为89.45mL/(min·1.73m2)。入院后患者呼吸困难 ,血氧饱和浓度低,面罩低流量吸氧状态下维持血氧饱和度为90%~92%。经科室讨论后考虑患者目前高位颈椎占位压迫,有呼吸中枢压迫危急生命的可能,需急诊手术治疗。

,血氧饱和浓度低,面罩低流量吸氧状态下维持血氧饱和度为90%~92%。经科室讨论后考虑患者目前高位颈椎占位压迫,有呼吸中枢压迫危急生命的可能,需急诊手术治疗。

患者于2018-12-24在插管全身麻醉下行颈后路C3~5全椎板切除、椎管减压+病灶清创术。术中见椎管内脓液占位压迫,神经剥离子探查C3、4间隙,见白色脓液外渗,脓液约5mL,咬骨钳咬除C3~5棘突,枪钳咬除C3~5后方棘突及双侧椎板,见椎管后方白色脓液及脓苔占位,硬膜张力大,搏动差;行椎管减压,彻底清除椎管内占位病灶,大量生理盐水冲洗切口直至冲洗液清亮,确认减压效果满意,脊髓搏动较前明显改善,切口内放置万古霉素 1g并留置引流管

1g并留置引流管 1根。病理结果:送检组织(椎管内占位组织)纤维组织增生,大量中性粒细胞、淋巴细胞浸润。免疫组化:CK(-)、TTF-1(-)、Vimentin(-)。术后麻醉监测患者氧分压持续较低,高流量给氧状态维持85%,评估无法拔管,需继续呼吸机治疗,转入ICU,予美罗培南

1根。病理结果:送检组织(椎管内占位组织)纤维组织增生,大量中性粒细胞、淋巴细胞浸润。免疫组化:CK(-)、TTF-1(-)、Vimentin(-)。术后麻醉监测患者氧分压持续较低,高流量给氧状态维持85%,评估无法拔管,需继续呼吸机治疗,转入ICU,予美罗培南 抗感染,予甘露醇

抗感染,予甘露醇 、甲强龙、白蛋白、鼠生长因子、甲钴胺

、甲强龙、白蛋白、鼠生长因子、甲钴胺 以稳定内环境、营养支持,并加强轴向翻身拍背辅助排痰、纤支镜吸痰等气道护理。

以稳定内环境、营养支持,并加强轴向翻身拍背辅助排痰、纤支镜吸痰等气道护理。

术后第1天患者出现发热 ,峰值38.6℃,呼吸机辅助呼吸,查体双肺呼吸音粗,双下肺闻及湿性啰音,四肢感觉较前恢复,四肢部分肌肉肌力1级,肌张力减弱。患者切口分泌物培养结果为耐甲氧西林阳性金黄色葡萄球菌

,峰值38.6℃,呼吸机辅助呼吸,查体双肺呼吸音粗,双下肺闻及湿性啰音,四肢感觉较前恢复,四肢部分肌肉肌力1级,肌张力减弱。患者切口分泌物培养结果为耐甲氧西林阳性金黄色葡萄球菌 。血培养

。血培养 :右侧18.24h报阳,左侧19.20h,革兰氏阳性球菌。予静脉滴注万古霉素1000mg12h/次(2018-12-25—2018-12-29为12h/次,2018-12-29改为8h/次,总共应用2周时间)以抗感染治疗,甘露醇125mL6h/次、速尿20mg6h/次交替使用7d,甲强龙80mgd/次(2018-12-25—2018-12-30为80mg,2018-12-30—2019-01-02为40mg,2019-01-02—2019-01-05为20mg),予鼠生长因子、甲钴胺营养神经、雾化、稳定内环境、营养支持、纤支镜吸痰等治疗。术后第2天患者仍发热,峰值38.9℃,四肢感觉较前恢复,四肢肌力1级,肌张力减弱。术后第3天患者咳痰能力差,气管镜可见双侧支气管大量脓痰,请耳鼻喉科会诊评估气道情况,择期行气管切开术。血培养回报左侧需氧瓶:G+球菌,右侧需氧瓶:G+球菌。术后第4天患者体温峰值38.0℃,四肢肌力、感觉大致同前,咽反射消失,咳痰能力差,炎症指标、肝功能指标较前有所降低。术后第5天行气管切开+筋膜组织瓣成形术。术后第7天停甘露醇、速尿,调整激素用量。术后第9天患者血培养结果显示金黄色萄球菌,万古霉素+美罗培南抗感染时间9d,改抗菌方案为静脉滴注万古霉素1000mg8h/次+头孢哌酮

:右侧18.24h报阳,左侧19.20h,革兰氏阳性球菌。予静脉滴注万古霉素1000mg12h/次(2018-12-25—2018-12-29为12h/次,2018-12-29改为8h/次,总共应用2周时间)以抗感染治疗,甘露醇125mL6h/次、速尿20mg6h/次交替使用7d,甲强龙80mgd/次(2018-12-25—2018-12-30为80mg,2018-12-30—2019-01-02为40mg,2019-01-02—2019-01-05为20mg),予鼠生长因子、甲钴胺营养神经、雾化、稳定内环境、营养支持、纤支镜吸痰等治疗。术后第2天患者仍发热,峰值38.9℃,四肢感觉较前恢复,四肢肌力1级,肌张力减弱。术后第3天患者咳痰能力差,气管镜可见双侧支气管大量脓痰,请耳鼻喉科会诊评估气道情况,择期行气管切开术。血培养回报左侧需氧瓶:G+球菌,右侧需氧瓶:G+球菌。术后第4天患者体温峰值38.0℃,四肢肌力、感觉大致同前,咽反射消失,咳痰能力差,炎症指标、肝功能指标较前有所降低。术后第5天行气管切开+筋膜组织瓣成形术。术后第7天停甘露醇、速尿,调整激素用量。术后第9天患者血培养结果显示金黄色萄球菌,万古霉素+美罗培南抗感染时间9d,改抗菌方案为静脉滴注万古霉素1000mg8h/次+头孢哌酮 钠舒巴坦

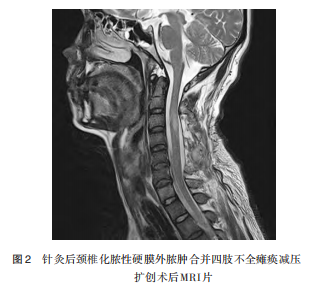

钠舒巴坦 钠(合资)3.0g8h/次。术后第10天患者生命体征平稳,经试停机成功后停呼吸机,改为低流量吸氧,观察患者血氧饱和度在98%~100%。2019-01-04复查颅脑+颈椎/颈髓+胸椎/胸髓MRI平扫显示(图2):C3~7椎体术后改变,C3、4椎体水平脊髓长T2信号,考虑脊髓变性,必要时增强检查;C3~6椎体水平脊髓硬膜外积液,周围软组织肿胀、少量积液,必要时增强检查;颈椎骨质增生,颈椎间盘退行性改变,C5、6及C6、7椎间盘向后突出;T11椎体内小血管瘤可能。2019-01-07患者血培养结果未见明显异常,白细胞计数9.49×109/L,中性粒细胞比值79.4%,中性粒细胞绝对值7.54×109/L,超敏C-反应蛋白定量13.77mg/L,降钙素

钠(合资)3.0g8h/次。术后第10天患者生命体征平稳,经试停机成功后停呼吸机,改为低流量吸氧,观察患者血氧饱和度在98%~100%。2019-01-04复查颅脑+颈椎/颈髓+胸椎/胸髓MRI平扫显示(图2):C3~7椎体术后改变,C3、4椎体水平脊髓长T2信号,考虑脊髓变性,必要时增强检查;C3~6椎体水平脊髓硬膜外积液,周围软组织肿胀、少量积液,必要时增强检查;颈椎骨质增生,颈椎间盘退行性改变,C5、6及C6、7椎间盘向后突出;T11椎体内小血管瘤可能。2019-01-07患者血培养结果未见明显异常,白细胞计数9.49×109/L,中性粒细胞比值79.4%,中性粒细胞绝对值7.54×109/L,超敏C-反应蛋白定量13.77mg/L,降钙素 原<0.05ng/mL,白介素618.72pg/mL,较前下降,停用万古霉素,单独静脉滴注2周(8h/次)头孢哌酮钠舒巴坦钠(合资)3.0g。

原<0.05ng/mL,白介素618.72pg/mL,较前下降,停用万古霉素,单独静脉滴注2周(8h/次)头孢哌酮钠舒巴坦钠(合资)3.0g。

经ICU治疗后患者感染控制可,呼吸肌逐渐恢复,脱机并恢复自主呼吸,但肌力未见明显改善,四肢浅感觉存在,感觉平面躯干乳头以下,四肢肌力1级,肌张力减弱,双下肢病理征未引出。体温36.5℃~38.9℃波动,考虑中枢性高热,转脊柱外科进一步康复治疗。经抗感染4周、脱水、消肿、营养神经、高压氧、纤支镜吸痰等对症支持治疗,患者气管切开状态,已停止吸氧,患者耐受可。复查床边胸片见左下肺炎症及肺不张 较前明显好转,3次血培养阴性,复查肝肾功能电解质、血常规

较前明显好转,3次血培养阴性,复查肝肾功能电解质、血常规 无异常,降钙素原、红细胞沉降率、C-反应蛋白等炎症指标逐步下降。四肢肢体感觉存在,偶有肢体束带感及蚁咬感,夜间感觉异常明显。耸肩活动正常,四肢指端可稍活动,双侧前臂肌群肌力2级,上臂肌群0级,双下肢股四头肌、髂腰肌、胫前胫后肌等大肌群肌力0级,肛门及会阴感觉消失,大小便无法自控。于2019-01-22转外院行康复治疗,患者出院后1个月气管切开套管已拔除,体温正常,四肢感觉仍差,大小便仍困难,上肢大肌群肌力4-级,下肢肌力3+级。近期(术后3年)复诊,左上肢感觉仍有减退,右上肢感觉正常,双上肢肌力4级,双下肢肌力3+级,走路需助行器辅助,大便可自行控制,小便需定时导尿。

无异常,降钙素原、红细胞沉降率、C-反应蛋白等炎症指标逐步下降。四肢肢体感觉存在,偶有肢体束带感及蚁咬感,夜间感觉异常明显。耸肩活动正常,四肢指端可稍活动,双侧前臂肌群肌力2级,上臂肌群0级,双下肢股四头肌、髂腰肌、胫前胫后肌等大肌群肌力0级,肛门及会阴感觉消失,大小便无法自控。于2019-01-22转外院行康复治疗,患者出院后1个月气管切开套管已拔除,体温正常,四肢感觉仍差,大小便仍困难,上肢大肌群肌力4-级,下肢肌力3+级。近期(术后3年)复诊,左上肢感觉仍有减退,右上肢感觉正常,双上肢肌力4级,双下肢肌力3+级,走路需助行器辅助,大便可自行控制,小便需定时导尿。

讨论

脊柱硬膜外脓肿感染主要有血源性传播、局部感染直接蔓延、侵入性操作造成细菌种植3种传播途径,最常见的致病细菌是金黄色葡萄球菌,其次是革兰氏阴性杆菌、链球菌凝固酶阴性葡萄球菌 、多种微生物、厌氧菌和未知细菌。本例既往有针灸史,考虑侵入性操作造成细菌种植。脊柱硬膜外脓肿的早期症状不典型,容易延误诊断时机,其三联征为脊柱疼痛、发热、神经功能障碍,但是只见于2%~33%患者。约75%脊柱硬膜外脓肿患者多次就诊及重复检查,错过了最佳治疗时间。本例症状不典型,没有发热,最初考虑是颈椎占位,但是患者已出现瘫痪且呼吸受影响,需急诊行减压手术,术中才确诊颈椎化脓性硬膜外脓肿。脊柱硬膜外脓肿的影像学诊断方面主要依赖增强MRI,其敏感性和特异性均大于90%,如MRI检查无效或存在禁忌证,可行增强CT检查。实验室检查(白细胞、中性粒细胞比值、超敏C-反应蛋白、降钙素原、红细胞沉降率等非特异性指标)不仅能帮助诊断,还可用于评估预后。

、多种微生物、厌氧菌和未知细菌。本例既往有针灸史,考虑侵入性操作造成细菌种植。脊柱硬膜外脓肿的早期症状不典型,容易延误诊断时机,其三联征为脊柱疼痛、发热、神经功能障碍,但是只见于2%~33%患者。约75%脊柱硬膜外脓肿患者多次就诊及重复检查,错过了最佳治疗时间。本例症状不典型,没有发热,最初考虑是颈椎占位,但是患者已出现瘫痪且呼吸受影响,需急诊行减压手术,术中才确诊颈椎化脓性硬膜外脓肿。脊柱硬膜外脓肿的影像学诊断方面主要依赖增强MRI,其敏感性和特异性均大于90%,如MRI检查无效或存在禁忌证,可行增强CT检查。实验室检查(白细胞、中性粒细胞比值、超敏C-反应蛋白、降钙素原、红细胞沉降率等非特异性指标)不仅能帮助诊断,还可用于评估预后。

如果高度怀疑脊柱硬膜外脓肿时,需完善患者体格检查,进一步询问是否存在危险因素(如高龄、糖尿病、肝硬化、癌症、风湿病、医源性操作、创伤、纹身、针刺疗法、邻近骨骼或软组织感染、艾滋病 等),存在危险因素者完善白细胞计数、C-反应蛋白、红细胞沉降率检查,若一项升高则立即行增强MRI。另外,在病原学方面,虽然细菌培养是金标准,但是细菌培养的阳性率不高,本例同时做了血培养、脓液及坏死组织培养,脓液及坏死组织培养出细菌,可针对细菌选用敏感抗菌素,避免因应用大量广谱抗菌素引起耐药菌增多。本例较幸运地培养出了细菌,由于细菌培养阳性率不高,有一部分患者无法明确病原学细菌,导致在病原学治疗方面的针对性不强。因此,在病原学检测方面,笔者建议可多送一份标本做涂片

等),存在危险因素者完善白细胞计数、C-反应蛋白、红细胞沉降率检查,若一项升高则立即行增强MRI。另外,在病原学方面,虽然细菌培养是金标准,但是细菌培养的阳性率不高,本例同时做了血培养、脓液及坏死组织培养,脓液及坏死组织培养出细菌,可针对细菌选用敏感抗菌素,避免因应用大量广谱抗菌素引起耐药菌增多。本例较幸运地培养出了细菌,由于细菌培养阳性率不高,有一部分患者无法明确病原学细菌,导致在病原学治疗方面的针对性不强。因此,在病原学检测方面,笔者建议可多送一份标本做涂片 ,另外也可以保留一部分术中标本送宏基因检测,这样可以提高细菌的检出率,从而更有针对性地应用抗菌素,不仅提高抗菌素应用效果,而且副作用也更少。对于脊柱硬膜外脓肿的诊疗,如果是急性或进行性神经压迫的患者需要紧急手术干预,早期减压及引流是决定预后的关键因素。一项关于27例脊髓硬膜外脓肿的研究中,82%患者在症状出现后36h内接受了手术减压,而在36h后接受手术的患者中只有30%的患者神经功能得到了改善。如果术中对脊柱的稳定性破坏较多,是否一期行内固定仍存在争议,但是也有清创后一期行植骨融合内固定重建成功的报道。本例一期仅清创,未行内固定融合,术后近4年随访期间局部稳定性尚好,感染未复发。此外,紧急手术减压、清创后需进行抗菌治疗,常用抗生素是万古霉素联合第3代、第4代头孢(头孢噻肟

,另外也可以保留一部分术中标本送宏基因检测,这样可以提高细菌的检出率,从而更有针对性地应用抗菌素,不仅提高抗菌素应用效果,而且副作用也更少。对于脊柱硬膜外脓肿的诊疗,如果是急性或进行性神经压迫的患者需要紧急手术干预,早期减压及引流是决定预后的关键因素。一项关于27例脊髓硬膜外脓肿的研究中,82%患者在症状出现后36h内接受了手术减压,而在36h后接受手术的患者中只有30%的患者神经功能得到了改善。如果术中对脊柱的稳定性破坏较多,是否一期行内固定仍存在争议,但是也有清创后一期行植骨融合内固定重建成功的报道。本例一期仅清创,未行内固定融合,术后近4年随访期间局部稳定性尚好,感染未复发。此外,紧急手术减压、清创后需进行抗菌治疗,常用抗生素是万古霉素联合第3代、第4代头孢(头孢噻肟 /头孢曲松

/头孢曲松 /头孢吡肟

/头孢吡肟 /头孢他啶

/头孢他啶 ),明确致病菌后立即更换特异性抗生素,抗生素一般至少应用4~8周。本例术后根据药敏选用敏感抗菌素并且足量足疗程,术后未见感染复发。

),明确致病菌后立即更换特异性抗生素,抗生素一般至少应用4~8周。本例术后根据药敏选用敏感抗菌素并且足量足疗程,术后未见感染复发。

综上所述,早期诊断、及时治疗是影响脊柱硬膜外脓肿预后的关键因素。如果怀疑脊柱硬膜外脓肿需尽快行MRI检查,明确诊断后进行细菌培养、涂片、宏基因检测明确病原菌。手术病灶清除(植骨或/和内固定)以及应用足量、有效抗菌素是防止预后不良及减少感染复发的主要手段。

来源:中国骨与关节损伤杂志2023年9月第38卷第9期