青年精神分裂症患者颅内静脉血栓形成一例

作者:李庆伟,梁洁敏,万静,黄彩英,中山市第三人民医院

1.病例介绍

患者,男,20岁,学生。因“反复凭空闻人语、疑害、行为异常3个月”于2017年12月20日在中山市第三人民医院(以下简称“我院”)心理门诊就诊。2017年下半年,患者就读高中二年级时,无明显诱因逐渐出现言行异常,称能通过校园里的卫星接收器和空中的远程通讯设备与北京高校的老师对话,称北京的老师告诉他“他被清华大学录取了”,同时称有人通过“芯片”监测他的脑电波,并监视他、欲遥控他,有同学用“异常眼光”来看他,称父母被魔鬼吃了等等。患者常常上课发呆、自言自语,晚上下自修后在教室和操场来回跑,在上课时曾无故突然跑出教室。

患者遂于2017年12月20日前来我院就诊。患者在我院心理门诊初次诊断为精神分裂症,予奥氮平片10mg/d为主的抗精神病药物治疗,病情渐缓解,顺利参加高考,考上大学专科院校,但高中期间患者体重增加大约15kg,其服药依从性较差,常因自行停药而导致精神症状反复出现,表现大致同前。

为进一步改善病情,患者于2019年12月-2020年3月在我院住院治疗,查脑电图、头颅MRI均示未见异常,偶有视物模糊、眼球上翻等表现,每次发作时间短,住院期间予奥氮平片10~20mg/d为主的抗精神病药物治疗,并辅以饮食控制与运动等治疗,病情亦可缓解,住院期间体重未见明显增加。

出院后继续上述治疗方案维持治疗。根据患者家属提供的病史以及复印的外院病历记录,2020年12月16日患者在家中进食午餐时先后出现2次癫痫发作,表现为呼之不应,四肢强直抽搐,伴口吐白沫,眼球上翻,间隔半小时发作,每次持续约3min,醒后诉头痛、头晕等不适,2h后被120送到外院住院治疗。

当时入院时体格检查:体温36.5℃,脉搏110次/min,呼吸频率20次/min,血压104/64mmHg(1mmHg=0.133kPa)。神经系统检查未见明显异常。辅助检查:2020年12月16日血常规示白细胞14.41×109/L,中性粒细胞百分比89.5%(升高);血生化示超敏C反应蛋白21.92mg/L(升高);血液黏滞度分析结果:中度异常;凝血功能:纤维蛋白原5.08g/L、D-二聚体定量3170μg/L(升高)。

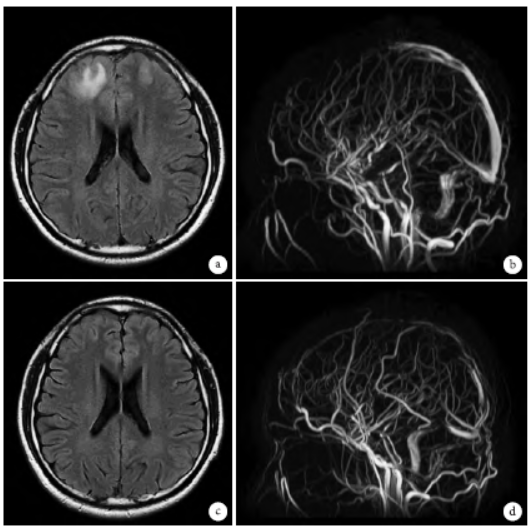

急诊头颅CT:双侧额部颅板下斑片稍高密度影,建议MRI+磁敏感加权成像进一步检查,以除外出血灶。12月18日头颅MRI(图1a、1b):①双额叶斑片水肿、肿胀,建议MRI增强检查;②头颅MRI动、静脉成像未见明显异常。12月20日头颅MRI增强:①双侧额叶改变,考虑炎性内芽肿改变可能性大,建议复查;②右侧额叶及双侧硬膜下少许出血,建议磁敏感加权成像进一步检查。

12月22日脑脊液常规、生化无明显异常,未发现隐球菌,结核分枝杆菌核酸检查阴性,但颅内压大于330mmH2O(1mmH2O=0.0098kPa)。患者因在该院入院前有癫痫发作,入院查血白细胞、中性粒细胞百分比与超敏C反应蛋白升高,考虑患者存在感染,入院后予头孢曲松钠1.0g/次、1次/d抗感染,丙戊酸钠缓释片0.5g/次、2次/d、左乙拉西坦片0.5g/次、2次/d抗癫痫等对症治疗。

12月27日脑脊液培养结果提示无细菌和真菌生长。12月28日再行脑脊液检查:常规、生化无明显异常,但颅内压仍大于330mmH2O。12月30日复查血常规示白细胞、中性粒细胞百分比恢复正常,但凝血功能仍异常:纤维蛋白原5.55g/L、D-二聚体定量3270μg/L(升高)。治疗后,患者症状未见好转。考虑患者的癫痫为首发,伴有持续头痛不适,D-二聚体升高,纤维蛋白原升高,腰椎穿刺提示颅内压明显升高,脑脊液其他检查无明显异常,不符合颅内感染表现,考虑存在颅内静脉血栓形成(cerebral venous thrombosis,CVT)的可能。

患者于12月31日在该院手术室行主动脉弓+全脑血管造影术(数字减影血管造影),结果显示:右侧颈动脉至主动脉弓,颅内动脉未见异常,静脉期回流延迟,可见上矢状窦、右侧横窦充盈缺损。根据检查结果明确为颅内静脉窦血栓形成,予华法林钠片2.5mg/次、1次/d抗凝治疗,并于2021年1月7日行选择性脑血管造影+静脉窦血栓抽吸术治疗,抽出细小暗红色血栓,血管造影提示血液回流较前改善,腰椎穿刺提示颅内压260mmH2O,较前明显下降。患者头痛症状明显缓解,无癫痫发作,于2021年1月9日出院。

图1患者术前和术后的头颅影像学图像a.术前MRI显示:T1加权像呈低信号,T2加权像及液体抑制反转恢复序列成像呈高信号,提示双额叶斑片水肿、肿胀;b.MRI静脉成像未见明显梗阻、受压征象;c.术后随访时MRI显示:双额叶明显改善;d.术后随访时MRI显示:静脉成像窦汇及直窦、右侧窦硬膜角区部分性充盈缺损

2月22日头颅增强MRI显示(图1c、1d):①脑静脉窦血栓形成治疗后,窦汇及直窦、右侧窦硬膜角区部分性充盈缺损,考虑部分血栓残留,余脑内静脉窦形态信号正常,未见静脉窦明显梗阻征象;②右侧额叶小软化灶。予华法林钠片每晚5mg、丙戊酸钠缓释片0.5g/次、2次/d、左乙拉西坦片0.5g/次、2次/d药物维持治疗。

出院后患者在我院心理门诊随诊,予奥氮平片5mg/d为主的抗精神病药物治疗,患者曾有头痛不适,但精神疾病与脑部疾病总体病情稳定。根据患者家属提供的病史以及复印的外院病历记录,患者于2021年2月20日在外院进行首次随访,2月20日复查血常规正常;血液黏滞度基本正常;凝血功能正常,纤维蛋白原2.69g/L、D-二聚体定量410μg/L(正常);脑脊液常规、生化无明显异常,颅内压正常;脑电图示轻-中度异常脑电图、异常范围脑地形图。

2021年5月患者曾因担心肥胖问题而停用奥氮平片,导致渐出现精神症状反复,表现为自言自语,称听到“太平间的人和他说话”,夜间到处乱跑。2021年5月31日在我院心理门诊复诊,调整为阿立哌唑口崩片5mg/d为主的抗精神病药物治疗,病情渐好转。根据患者家属提供的病史以及复印的外院病历记录,患者于2021年8月12日再次在外院进行第2次随访,予复查凝血功能:纤维蛋白原3.17g/L、D-二聚体定量460μg/L(正常),但凝血酶原国际标准化比值为1.87(升高),凝血酶原时间23s(升高);脑电图示正常范围脑电图、正常范围脑地形图。

8月13日头颅增强MRI显示:①脑静脉窦血栓形成治疗后,窦汇及直窦、右侧窦硬膜角区充盈缺损较前缩小,余脑内静脉窦形态信号正常,未见静脉窦明显梗阻征象;②右侧额叶小软化灶。予调整为左乙拉西坦片0.5g/次、2次/d维持治疗。目前,患者长期在我院心理门诊随访,病情稳定。

2.讨论

CVT的发病高峰多在20~30岁,女性多见,其病因复杂,大多CVT患者存在危险因素,如遗传性疾病、血液系统疾病、自身免疫性疾病、妊娠、产后或口服避孕药物、肥胖、各种急慢性感染、颅内外肿瘤等,但也有部分患者原因不明。精神分裂症患者发生CVT有疾病本身的病理原因,也可能与长期服用抗精神病药物有关。

首先,精神分裂症多起病于青壮年,其发病机制复杂,其中炎症应激反应可能在精神分裂症的病理生理过程中起重要的作用。有研究显示,首发未经治疗的精神分裂症患者血浆血栓前状态相关指标(血栓前体蛋白、P选择素、组织型纤溶酶原激活物抑制因子-1、一氧化氮等)较健康人群升高,提示该人群本身存在高凝状态和血管内皮细胞损伤。其次,患者长期服用抗精神病药物,容易出现胰岛素抵抗、糖耐量异常、高甘油三脂血症、高胆固醇血症、肥胖等代谢综合征,可导致血管内皮功能损伤、血小板高反应性、慢性炎症反应、凝血纤溶失衡等,增加发生血栓性疾病的风险。

该患者2017年诊断为精神分裂症,长期服用抗精神病药物,出现明显的体重增加,查血白细胞、C反应蛋白升高,提示可能存在炎症,因此,精神分裂症、长期服用抗精神病药物、肥胖、炎症均可能是该患者发生CVT的危险因素。CVT起病形式多样,临床表现缺乏特异性,与静脉窦血栓形成的部位、范围以及继发性脑损害的程度等因素有关。

这对于精神专科医院医师来说,要作出早期识别与诊断存在一定难度。研究显示,CVT患者D‐二聚体与脑脊液压力大多增高,痫性发作与头痛是常见症状。上矢状窦与横窦血栓形成可导致明显的颅内压升高,出现头痛与癫痫发作的表现,该患者的临床表现与上述相符。

头颅CT静脉成像与MRI静脉成像可显示颅内静脉、静脉窦血栓和各种继发性脑实质损害,具有较高的灵敏度和特异度,是诊断CVT的主要影像学方法,大多数情况下,可对CVT进行准确诊断,在一定程度上可替代数字减影血管造影,但此患者头颅MRI静脉成像未见明显异常,予全脑血管造影(数字减影血管造影),结果显示上矢状窦、右侧横窦充盈缺损,明确为CVT。予选择性脑血管造影+静脉窦血栓抽吸术治疗后,复查造影见血液回流较前改善,腰椎穿刺提示颅内压亦回降至正常,患者症状明显缓解。

综上所述,对临床上以癫痫发作起病,伴有头痛症状,且出现孤立性颅内压升高,D‐二聚体增高的青年患者,需警惕CVT可能,应尽快完善头颅CT静脉成像或头颅MRI静脉成像检查,如果仍不能确诊或拟行血管内介入治疗,可行全脑血管造影检查,该检查中血栓形成的静脉窦表现为不显影或充盈缺损,有助于明确受累的部位与范围。

一旦明确诊断,应积极查找引起CVT的可能病因,予抗凝治疗、静脉溶栓治疗或血管内治疗,并积极处理癫痫、颅内压升高等并发症。精神专科医院医师对CVT识别有限,检查与治疗手段有限,对此类患者建议及时转诊,缩短就诊时间,以改善患者预后。

来源:李庆伟,梁洁敏,万静,黄彩英.青年精神分裂症患者颅内静脉血栓形成一例[J].华西医学,2023,38(01):151-153.