肾脏黏液性小管和梭形细胞癌1例并文献复习

作者:郑星星,张转敏,李薇,宝鸡市中心医院

肾脏黏液性小管和梭形细胞癌(mucinous tubular and spindle cell carcinoma,MTSCC)是一种罕见的肾癌类型,目前国内外报道不足200例,大多为个案报道。本病临床表现缺乏特异性,大多在体检时发现,术前检查误诊率较高。本文对1例经手术病理证实的MTSCC病人的临床资料及影像表现进行分析,以提高本病影像诊断水平,避免术前误诊及过度治疗。

1.临床资料

病人女,48岁,因体检超声发现右肾下极占位入院。病人自发病以来,无腰背部疼痛不适,无血尿 ,无尿频、尿急、尿痛,无寒战、高热,无恶心、呕吐,睡眠欠佳,体质量无明显变化。病人既往体健,无相关家族史。实验室检查血常规

,无尿频、尿急、尿痛,无寒战、高热,无恶心、呕吐,睡眠欠佳,体质量无明显变化。病人既往体健,无相关家族史。实验室检查血常规 、肝功能、肿瘤标志物均未发现异常。自述既往高血压病史4年,未予诊疗。

、肝功能、肿瘤标志物均未发现异常。自述既往高血压病史4年,未予诊疗。

2.影像表现

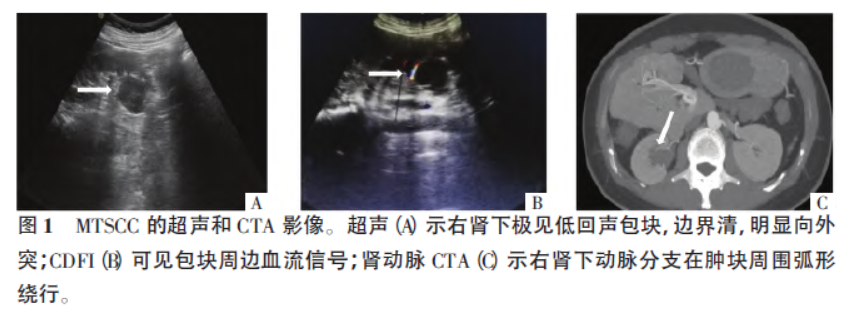

超声可见右肾下极低回声包块(约3.0cm×2.9cm×3.0cm大小),有明显“球体感”并向外突出,边界清;彩色多普勒血流成像(color doppler flow imaging,CDFI)上包块周边可见血流信号;肾动脉CT血管成像 (CTA)上可见右肾下极约3.2cm×2.7cm×2.9cm大小的轻度强化密度影,边界清晰,CT值约43HU,右肾下动脉从肿块外侧缘弧形绕行(图1)。

(CTA)上可见右肾下极约3.2cm×2.7cm×2.9cm大小的轻度强化密度影,边界清晰,CT值约43HU,右肾下动脉从肿块外侧缘弧形绕行(图1)。

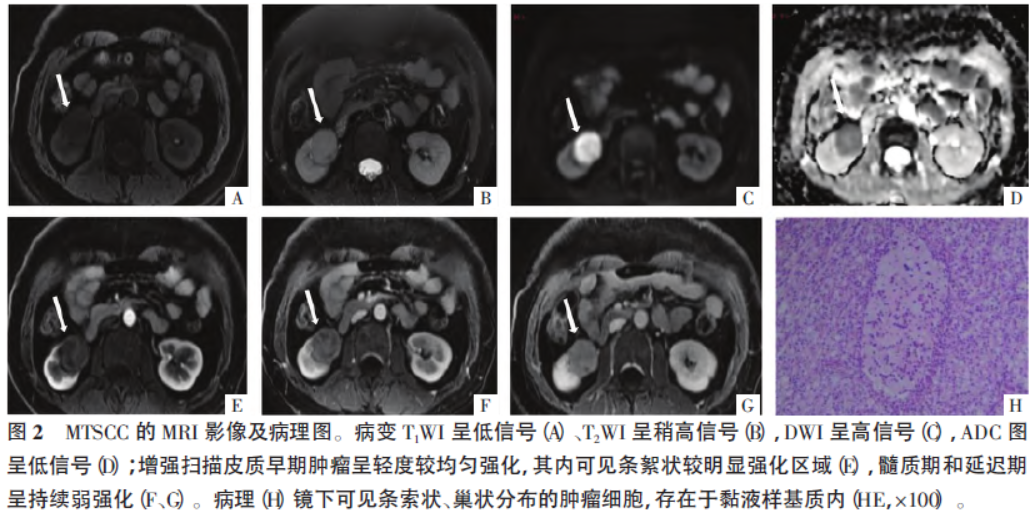

MRI平扫示病灶T1WI呈低信号、T2WI呈稍高信号,信号均匀、边界清楚,呈浅分叶;DWI呈明显高信号,ADC图呈低信号,ADC值为1.27×10-3mm2/s;增强扫描皮质期病变轻微强化,髓质期有所增高,延迟期呈最大强化,然而不同阶段强化程度较正常肾组织皆偏低(图2)。

3.手术与病理

病人行腹腔镜 下右肾部分切除术。切除标本示肿物呈灰黄色,质地致密,无出血

下右肾部分切除术。切除标本示肿物呈灰黄色,质地致密,无出血 或坏死,侵及肾被膜但未穿透,病变大小约3.5cm×3.5cm×2.5cm。免疫组化显示:CK(+)、CK7(+),CD117(-)、Vimentin(-)、SMA(-)、CA9(-)、CD10(-),PAX-8(+++),Ki-67(<5%)。病理诊断为右肾下极MTSCC,见图2H。病人术后恢复良好,门诊随访6个月,未见复发及转移。

或坏死,侵及肾被膜但未穿透,病变大小约3.5cm×3.5cm×2.5cm。免疫组化显示:CK(+)、CK7(+),CD117(-)、Vimentin(-)、SMA(-)、CA9(-)、CD10(-),PAX-8(+++),Ki-67(<5%)。病理诊断为右肾下极MTSCC,见图2H。病人术后恢复良好,门诊随访6个月,未见复发及转移。

4.讨论

2004版WHO泌尿系统和男性生殖系统肿瘤分类将MTSCC界定为低度恶性的独立多形性肾上皮性肿瘤,将其划分为肾细胞癌 的一种独立亚型,以黏液性小管和梭形细胞为肿瘤病理学特征。大多数MTSCC均进行手术切除,与其他类型的肾细胞癌相比,MTSCC预后良好,术后复发和转移少见。也有文献报道MTSCC伴肉瘤样分化,术后随访可出现复发和转移。

的一种独立亚型,以黏液性小管和梭形细胞为肿瘤病理学特征。大多数MTSCC均进行手术切除,与其他类型的肾细胞癌相比,MTSCC预后良好,术后复发和转移少见。也有文献报道MTSCC伴肉瘤样分化,术后随访可出现复发和转移。

4.1临床特征

MTSCC发病年龄为17~82岁,女性发病率高于男性,男女发病比为1∶4。多数病人没有明显的临床症状,大多是在体检或其他疾病检查时偶然发现。如果肿瘤体积较大,病人可能会出现腰腹痛、腹部肿块或肉眼血尿。本例病人临床症状并不明显,只是在体检中发现,与以往文献报道一致。

4.2影像学表现

MTSCC主要检查方法以CT与MRI为主。CT平扫 病变多呈等密度或稍低密度,可合并钙化,少数病例可能会出血。Zhu等研究了17例MTSCC病人的CT特征,发现肿瘤中心均位于肾髓质;在平扫CT上呈低密度,边界清或不清,在所有阶段的强化程度均低于肾皮质和髓质。该肿瘤T1WI上呈等信号或低信号,T2WI的信号特点与肿瘤的成分有关,其T2WI高信号主要是由于黏液间质不同比例造成,黏蛋白越多,信号强度越高,T2WI低信号主要为出血或钙化。

病变多呈等密度或稍低密度,可合并钙化,少数病例可能会出血。Zhu等研究了17例MTSCC病人的CT特征,发现肿瘤中心均位于肾髓质;在平扫CT上呈低密度,边界清或不清,在所有阶段的强化程度均低于肾皮质和髓质。该肿瘤T1WI上呈等信号或低信号,T2WI的信号特点与肿瘤的成分有关,其T2WI高信号主要是由于黏液间质不同比例造成,黏蛋白越多,信号强度越高,T2WI低信号主要为出血或钙化。

DWI有助于区分恶性和良性实体肾脏病变,有研究表明ADC值<2.2×10-3mm2/s在表征恶性肾脏肿瘤时具有接近90%的敏感度和特异度。本病例DWI呈高信号,ADC图呈低信号且ADC值较低,病变明显扩散受限,主要是与梭形细胞为主有关。该肿瘤中分布着较少微血管,体积通常也非常小,此为乏血供肿瘤的典型强化特征。在本例中,病变各期强化程度明显低于正常肾组织,表明为乏血供肿瘤,这与以往文献报道一致。

4.3鉴别诊断

MTSCC常和少/乏血供的肾癌混淆,主要涉及肾集合管癌、乳头状肾细胞癌与肾嫌色细胞癌。

①集合管癌,发病年龄轻且预后差,主要位于肾髓质。CT平扫上表现为不均匀低密度肿块,可伴有钙化或囊性成分,增强后呈渐进性由周边向中心填充式轻中度强化;病变向周围浸润性生长,与周围肾脏分界不清,同时会出现淋巴结或者远处转移等多种征象。

②乳头状肾细胞癌,T2WI多呈低信号,少数呈等信号或高信号,且具有较高的囊变坏死率。此外,可同时发生在同一肾脏的多个区域或双侧肾脏,肿瘤直径一般<2cm。

③嫌色细胞癌,钙化更多见,增强比MTSCC更明显,且强化峰值多出现在皮髓质期及实质期。如果肿瘤较大,通常会出现放射状或辐条状强化。

4.4病理诊断

病理表现上,MTSCC边界清晰,不存在包膜结构,多数分布在肾实质中,表面结节状突出,若其较大,会造成肾盂肾盏受压。切面显示灰白色或者棕黄色,质地致密,少数可发生出血或坏死,极少数可呈囊性变。镜下典型病变可见小管状结构、梭形细胞及细胞外黏液性间质,这几种成分在不同的位置内其对应比例也有一定差别。MTSCC免疫表型较为复杂,通常上皮标志物(CK19、CK7、AE1/AE3等)和远端肾小管标志物(CK7,EMA、E-钙黏蛋白等)多呈阳性,而近端肾单位标志物(CD10、CD15等)通常阴性。

4.5小结

MTSCC是一种低度恶性肿瘤,预后较好,早期手术切除被认为是治疗的主要手段,结合肿瘤大小、位置、肾脏功能及有无淋巴结转移等多项因素合理选择手术形式。但随着该病复发、转移且致死的报道持续增多,我们需要更为深入分析其相关诊治原则与术后效果等。此外,有必要进一步建立MTSCC的系统治疗指南。

来源:郑星星,张转敏,李薇.肾脏黏液性小管和梭形细胞癌1例并文献复习[J].国际医学放射学杂志,2023,46(01):100-102.