子宫颈癌肉瘤合并子宫内膜癌1例

作者:郭艳平,王佳,西安交通大学第一附属医院妇产科

1病例报告

患者,49岁,因纳差伴乏力3月,阴道流出淡黄色水样分泌物2月,于2021年5月17日入西安交通大学第一附属医院治疗。3月前患者无明显诱因出现纳差、困乏、无力伴心慌、气短,活动后加重,未就诊,自行加强营养,未有好转。2月前无明显诱因出现阴道流出淡黄色水样分泌物,于外院就诊,血常规 检查结果为贫血

检查结果为贫血 。盆腔超声检查结果示:子宫颈后唇突出外方可见8.7 cm×6.6 cm×9.2 cm低回声,形态欠规则,边界尚清,与子宫颈后唇分界不清。为求进一步诊治,来本院就诊。患者月经规律,经期3~7天,周期20~25天,经量适中,无痛经,G1P1 ,14年前剖宫产分娩一女活婴。

。盆腔超声检查结果示:子宫颈后唇突出外方可见8.7 cm×6.6 cm×9.2 cm低回声,形态欠规则,边界尚清,与子宫颈后唇分界不清。为求进一步诊治,来本院就诊。患者月经规律,经期3~7天,周期20~25天,经量适中,无痛经,G1P1 ,14年前剖宫产分娩一女活婴。

入院查体:T 36.2℃,P 123/min,R21/min,BP 123/75 mm Hg,身高163 cm,体质量56 kg,体质量指数21.67。意识清楚,贫血貌,慢性病容,体态消瘦 。心、肺、腹查体未见明显异常,双下肢无水肿

。心、肺、腹查体未见明显异常,双下肢无水肿 。妇科查体:阴道通畅,黏膜光滑,少量黄色水样分泌物;子宫颈口无法暴露,子宫颈后唇可见9 cm×8 cm×8 cm包块,质硬,表面凹凸不平,活动度差;子宫体及双侧附件未及明显包块和压痛;三合诊

。妇科查体:阴道通畅,黏膜光滑,少量黄色水样分泌物;子宫颈口无法暴露,子宫颈后唇可见9 cm×8 cm×8 cm包块,质硬,表面凹凸不平,活动度差;子宫体及双侧附件未及明显包块和压痛;三合诊 直肠受压,黏膜光滑。入院后完善相关实验室检查,血常规:血红蛋白

直肠受压,黏膜光滑。入院后完善相关实验室检查,血常规:血红蛋白 69 g/L,血小板计数676×109/L;贫血因子:铁蛋白1778μg/L,维生素B12

69 g/L,血小板计数676×109/L;贫血因子:铁蛋白1778μg/L,维生素B12 >1476μg/L;肿瘤标志物:糖类抗原125(CA125 )84.0 U/L,糖类抗原153(CA153 )35.6 U/L,细胞角蛋白19片段21.18μg/L,神经元特异性烯醇化酶16.88μg/L;凝血检查:D-二聚体

>1476μg/L;肿瘤标志物:糖类抗原125(CA125 )84.0 U/L,糖类抗原153(CA153 )35.6 U/L,细胞角蛋白19片段21.18μg/L,神经元特异性烯醇化酶16.88μg/L;凝血检查:D-二聚体 8.46 mg/L,纤维蛋白原降解产物25.8 mg/L,纤维蛋白原含量6.81 g/L;血β-人绒毛膜促性腺激素(β-h CG)为16.6 U/L。胸片、双下肢静脉彩超、心动超声检查未见明显异常。盆腔超声检查:子宫颈增大,子宫颈后唇可见8.9 cm×6.7 cm不均匀低回声团,内可见丰富的血流信号。盆腔增强CT检查结果示:子宫颈区可见大小约90.3 mm×87.4 mm团块状软组织密度影。盆腔磁共振成像

8.46 mg/L,纤维蛋白原降解产物25.8 mg/L,纤维蛋白原含量6.81 g/L;血β-人绒毛膜促性腺激素(β-h CG)为16.6 U/L。胸片、双下肢静脉彩超、心动超声检查未见明显异常。盆腔超声检查:子宫颈增大,子宫颈后唇可见8.9 cm×6.7 cm不均匀低回声团,内可见丰富的血流信号。盆腔增强CT检查结果示:子宫颈区可见大小约90.3 mm×87.4 mm团块状软组织密度影。盆腔磁共振成像 (MRI)检查:子宫颈后唇巨大团块状软组织影(11.0 cm×10.1 cm×7.2cm),突破子宫颈及直肠系膜筋膜,侵犯直肠系膜,直肠受压变形明显,受累不除外;腹膜后淋巴结多发肿大,转移不排除;双侧髂总淋巴结、闭孔淋巴结稍大;双侧髋骨及骶骨骨质信号不均匀,建议行放射性核素断层扫描(ECT)除外骨转移。全身骨ECT检查

(MRI)检查:子宫颈后唇巨大团块状软组织影(11.0 cm×10.1 cm×7.2cm),突破子宫颈及直肠系膜筋膜,侵犯直肠系膜,直肠受压变形明显,受累不除外;腹膜后淋巴结多发肿大,转移不排除;双侧髂总淋巴结、闭孔淋巴结稍大;双侧髋骨及骶骨骨质信号不均匀,建议行放射性核素断层扫描(ECT)除外骨转移。全身骨ECT检查 结果示:右髂骨骨代谢增高。电子结肠镜结果示直肠隆起性病变,考虑外压,结肠多发息肉。

结果示:右髂骨骨代谢增高。电子结肠镜结果示直肠隆起性病变,考虑外压,结肠多发息肉。

入院后2天在超声引导下行经阴道子宫颈活检 术,病理检查

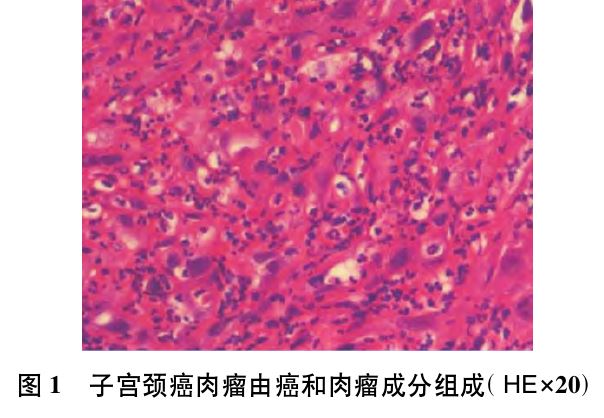

术,病理检查 结果:小条状恶性肿瘤,伴多量中性粒细胞浸润,片内形态结合免疫组化标记提示考虑肉瘤样癌,以癌为主,见图1。免疫组化结果:CK(+),Vimentin(+),SMA(-),Cal ponin(部分+),Des(-),STAT6(-),Fli-1(-),TLE-1(部分+),CD31(-),CD34(-),ALK-1(-),P53(+10%),Ki67(+20%)。因子宫颈口无法暴露,未行子宫颈液基细胞学(TCT)和人乳头瘤病毒(HPV)检查。

结果:小条状恶性肿瘤,伴多量中性粒细胞浸润,片内形态结合免疫组化标记提示考虑肉瘤样癌,以癌为主,见图1。免疫组化结果:CK(+),Vimentin(+),SMA(-),Cal ponin(部分+),Des(-),STAT6(-),Fli-1(-),TLE-1(部分+),CD31(-),CD34(-),ALK-1(-),P53(+10%),Ki67(+20%)。因子宫颈口无法暴露,未行子宫颈液基细胞学(TCT)和人乳头瘤病毒(HPV)检查。

根据患者临床表现、实验室检查、影像学检查及子宫颈活检病理结果,考虑诊断:①子宫颈癌 肉瘤Ⅳ期;②骨转移;③腹腔转移。经多学科会诊后制定方案全身化疗基础上可辅助放疗,化疗方案:紫杉醇

肉瘤Ⅳ期;②骨转移;③腹腔转移。经多学科会诊后制定方案全身化疗基础上可辅助放疗,化疗方案:紫杉醇 175 mg/m2,总量分成第1天和第8天滴注,表柔比星

175 mg/m2,总量分成第1天和第8天滴注,表柔比星 60 mg/m2全身静脉化疗。行3周期化疗。盆腔超声结果示:子宫颈后唇低回声团缩小至1.8 cm×1.7 cm。全身骨ECT扫描:右侧髂骨代谢轻度增高,较前好转。遂决定行手术治疗,完善术前相关检查后,于8月10日行腹腔镜

60 mg/m2全身静脉化疗。行3周期化疗。盆腔超声结果示:子宫颈后唇低回声团缩小至1.8 cm×1.7 cm。全身骨ECT扫描:右侧髂骨代谢轻度增高,较前好转。遂决定行手术治疗,完善术前相关检查后,于8月10日行腹腔镜 全子宫+双附件切除+直肠部分切除+肠吻合术。术后病理结果为:子宫颈后唇、直肠肠壁全层未见肿瘤残留,提示符合治疗后改变;子宫体局限隆起型中分化子宫内膜样癌,侵及浅肌层(约1/4层)。术后7天患者出院,出院诊断:①子宫颈癌肉瘤Ⅳ期;②子宫内膜癌

全子宫+双附件切除+直肠部分切除+肠吻合术。术后病理结果为:子宫颈后唇、直肠肠壁全层未见肿瘤残留,提示符合治疗后改变;子宫体局限隆起型中分化子宫内膜样癌,侵及浅肌层(约1/4层)。术后7天患者出院,出院诊断:①子宫颈癌肉瘤Ⅳ期;②子宫内膜癌 ;③骨转移;④腹腔转移。术后给予白蛋白紫杉醇+脂质体阿霉素5周期化疗,同时行阴道上段+盆腔淋巴结引流区放射治疗。随访至今,患者一般状况良好,大小便正常,肿瘤标志物和影像学检查结果无异常。

;③骨转移;④腹腔转移。术后给予白蛋白紫杉醇+脂质体阿霉素5周期化疗,同时行阴道上段+盆腔淋巴结引流区放射治疗。随访至今,患者一般状况良好,大小便正常,肿瘤标志物和影像学检查结果无异常。

2讨论

子宫颈癌肉瘤是一种高度恶性肿瘤,由两种成分组成:恶性上皮成分和恶性间质成分,来源于中肾管残迹或苗勒管,也称为恶性中胚叶混合瘤(malignant mesodermal mixed tumor,MMMT)。子宫颈癌肉瘤可发生于12~93岁女性,多见于绝经后女性,约占70.2%,中位年龄为65岁。研究表明子宫颈癌肉瘤的高危因素有年龄、盆腔放化疗史及HPV特别是16型的感染[1] 。子宫颈癌肉瘤的临床表现缺乏特异性,比较常见的有绝经后阴道流血[2] 、子宫颈肿物、经量多、盆腔痛[3] 等。很多患者子宫颈癌肉瘤的临床表现不明显,但是合并有其他恶性肿瘤。国内有报道子宫颈癌肉瘤合并卵巢癌和子宫内膜癌的1例患者,国外报道子宫颈癌肉瘤术后并发乳腺癌 的1例患者。另外还有6例子宫颈癌肉瘤合并腺样基底细胞癌

的1例患者。另外还有6例子宫颈癌肉瘤合并腺样基底细胞癌 (adenoid basal carcinoma,ABC)的病例[4,5] 。本例患者为子宫颈癌肉瘤合并子宫内膜癌,首发症状是纳差、困乏、无力伴心慌、气短等全身症状,1月后出现阴道淡黄色水样分泌物。

(adenoid basal carcinoma,ABC)的病例[4,5] 。本例患者为子宫颈癌肉瘤合并子宫内膜癌,首发症状是纳差、困乏、无力伴心慌、气短等全身症状,1月后出现阴道淡黄色水样分泌物。

子宫颈癌肉瘤罕见,临床表现无特异性,容易造成误诊或漏诊。目前子宫颈癌肉瘤的诊断多依据临床表现、实验室检查并结合影像学检查如超声、CT和MRI等检查,最终诊断依靠病理检查。子宫颈癌肉瘤患者肿瘤标志物糖类抗原199(CA1 99 )、CA1 53 、糖类抗原724(CA724 )一般没有明显的升高[3] , 在部分患者中发现有CA125 和癌胚抗原(CEA)的升高[6,7] 。本例患者术前肿瘤标志物CA125 和CA153 有轻度升高,化疗后肿瘤标志物正常。超声检查可发现子宫颈新生肿块,一般呈低回声实质性,多边界欠清,肿块血供丰富,血流信号强弱 主要由癌肉瘤的组成成分决定。CT和MRI可以用于检测子宫颈包块是否侵及周围组织和器官[8] ,MRI可以通过肿瘤的形状、生长方式、T2W1信号特点等准确评估肿瘤的性质、大小、肿瘤分期。正电子发射计算机断层-X线计算机断层组合系统(PET-CT)也可用于怀疑有子宫外转移的子宫癌肉瘤患者[9] 。病理诊断是子宫颈癌肉瘤诊断的金标准,子宫颈癌肉瘤从大体标本上看,大部分侵犯到黏膜层,甚至侵犯子宫颈全层,从组织学上看,有上皮性恶性肿瘤和间叶细胞肿瘤两种成分存在。由于子宫颈癌肉瘤病理复杂,免疫组化在该疾病的诊断和鉴别诊断中也起到重要的作用。上皮性成分主要表达为CK、EMA等阳性,而肉瘤成分中多为Vimentin、SMA、MSA。de Jong等[10] 证明p53、MSH2和MSH6在癌肉瘤中经常是高表达的。Ki67指数则提示肿瘤细胞增生活跃和紊乱状态。近年来有研究表明,Ki67指数在癌的成分中表达(70%)明显高于肉瘤的成分中表达(28%)[11] 。本例患者免疫组化结果提示CK(+),Vimentin(+),SMA(-),Cal ponin(部分+),Des(-),STAT6(-),Fli-1(-),TLE-1(部分+),CD31(-),CD34(-),ALK-1(-),P53(+10%),Ki67(+20%)。因此,免疫组化是诊断和鉴别诊断子宫颈癌肉瘤不可或缺的手段。近年来,随着基因诊断技术的快速发展,线粒体基因测序、荧光标记聚合酶链反应高分辨率随体分析等有望在子宫颈癌肉瘤的诊断和鉴别诊断中做出贡献。

主要由癌肉瘤的组成成分决定。CT和MRI可以用于检测子宫颈包块是否侵及周围组织和器官[8] ,MRI可以通过肿瘤的形状、生长方式、T2W1信号特点等准确评估肿瘤的性质、大小、肿瘤分期。正电子发射计算机断层-X线计算机断层组合系统(PET-CT)也可用于怀疑有子宫外转移的子宫癌肉瘤患者[9] 。病理诊断是子宫颈癌肉瘤诊断的金标准,子宫颈癌肉瘤从大体标本上看,大部分侵犯到黏膜层,甚至侵犯子宫颈全层,从组织学上看,有上皮性恶性肿瘤和间叶细胞肿瘤两种成分存在。由于子宫颈癌肉瘤病理复杂,免疫组化在该疾病的诊断和鉴别诊断中也起到重要的作用。上皮性成分主要表达为CK、EMA等阳性,而肉瘤成分中多为Vimentin、SMA、MSA。de Jong等[10] 证明p53、MSH2和MSH6在癌肉瘤中经常是高表达的。Ki67指数则提示肿瘤细胞增生活跃和紊乱状态。近年来有研究表明,Ki67指数在癌的成分中表达(70%)明显高于肉瘤的成分中表达(28%)[11] 。本例患者免疫组化结果提示CK(+),Vimentin(+),SMA(-),Cal ponin(部分+),Des(-),STAT6(-),Fli-1(-),TLE-1(部分+),CD31(-),CD34(-),ALK-1(-),P53(+10%),Ki67(+20%)。因此,免疫组化是诊断和鉴别诊断子宫颈癌肉瘤不可或缺的手段。近年来,随着基因诊断技术的快速发展,线粒体基因测序、荧光标记聚合酶链反应高分辨率随体分析等有望在子宫颈癌肉瘤的诊断和鉴别诊断中做出贡献。

由于子宫颈癌肉瘤发病率非常低,预后很差,到目前为止多为个案报道,因此没有统一的治疗方案。有研究报道,对于早期患者,可选择手术+放疗±化疗,可改善无病生存期和总生存期。局部晚期患者推荐放疗,化疗多用于已出现转移的患者。手术方式多推荐全子宫+双侧附件切除+盆腔淋巴结切除术。肿瘤细胞减灭术适用于晚期子宫颈癌肉瘤患者缓解症状或无法行根治性手术早期患者的手术治疗。Kimyon-Comert等[3] 报道中有1例67岁子宫颈癌肉瘤合并子宫内膜癌的女性,行手术+放疗+化疗(仅1个疗程)后,该患者无瘤生存60个月。有研究报道,1例肿瘤基因突变负荷(TMB)高、程序性细胞死亡蛋白1(PD-1)表达阴性、微卫星不稳定性(MSI)和DNA内的致病性体细胞错义突变聚合酶(POLE)突变的晚期子宫颈癌肉瘤患者接受了冷冻消融术,随后使用帕姆单抗,获得了完全缓解和超过11个月的无进展生存期。因此,TMB高的子宫颈癌肉瘤患者可选择冷冻消融术合并免疫治疗。有关子宫颈癌肉瘤的化疗方案,目前研究数据有限,有研究报道推荐顺铂 、多柔比星

、多柔比星 、异环磷酰胺

、异环磷酰胺 用于转移性的子宫颈癌肉瘤[8] 。

用于转移性的子宫颈癌肉瘤[8] 。

本例患者由于病灶较大且侵犯直肠,因此先选择紫杉醇+表柔比星化疗,化疗3疗程后肿瘤标志物降至正常水平,肿瘤大小明显缩小,经过术前评估后行腹腔镜全子宫+双侧附件切除+直肠部分切除+肠吻合术。术后病理报告发现同时合并子宫内膜癌,术后继续给予白蛋白紫杉醇+脂质体多柔比星5周期化疗同时行放疗,随访至今,患者预后良好。

原发性子宫颈癌肉瘤是一种极为罕见的恶性肿瘤,具有癌和间质成分的双相特征。子宫颈癌肉瘤临床特点无特异性,容易造成漏诊和误诊,病理联合免疫组化可在诊断中起重要作用,近几年分子诊断有望在子宫颈癌肉瘤的诊断中做出贡献。子宫颈癌肉瘤的治疗尚无统一标准,目前多推荐手术+放、化疗的联合治疗。本文报道了子宫颈癌肉瘤合并子宫内膜癌患者1例,希望为临床工作者在该疾病的诊疗中提供经验,能够早诊断、早治疗,并制定出最佳诊疗方案。

参考文献略。

来源:实用妇产科杂志2023年12月第39卷第12期