垂体增生误诊为垂体瘤的原因分析与诊治

作者:刘见,夏成雨,安徽医科大学附属省立医院神经外科;张楠,中国科学技术大学附属第一医院神经外科

甲状腺功能减退症是一种由甲状腺激素合成和分泌减少或组织利用不足引起的系统性低代谢综合征 。有文献报告超过1/3的原发性甲减患者可合并有垂体增生。由于神经外科临床工作中垂体瘤的高发性、垂体增生临床症状的多样性以及临床医生对影像科报告的依赖,经常有垂体增生患者被误诊为垂体腺瘤

。有文献报告超过1/3的原发性甲减患者可合并有垂体增生。由于神经外科临床工作中垂体瘤的高发性、垂体增生临床症状的多样性以及临床医生对影像科报告的依赖,经常有垂体增生患者被误诊为垂体腺瘤 以及部分育龄期女性被误诊为泌乳素腺瘤的情况出现,在文献中也经常报道此类患者被误诊和误治。

以及部分育龄期女性被误诊为泌乳素腺瘤的情况出现,在文献中也经常报道此类患者被误诊和误治。

因此,提高对此类疾病的认识,并给予正确的激素替代治疗,具有重要的临床意义。本研究拟回顾性总结分析19例此类误诊患者的临床资料、内分泌及影像学特点、治疗经过及长期随访后的临床转归,以加深临床医生对该病的认识。

1.资料与方法

1)临床资料

回顾性分析19例原发性甲减致垂体增生患者的临床资料,均就诊于中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院)神经外科门诊。所有患者均为女性;中位年龄为33岁(13~55岁);病程为2~6年。发病前均无甲状腺手术和碘 131及抗甲状腺药物治疗史,无X 射线接触史。

131及抗甲状腺药物治疗史,无X 射线接触史。

19例患者均被误诊为垂体瘤,其中4例患者被建议予以溴隐亭 口服治疗,3例患者曾被建议行手术治疗,其中1例患者曾被建议行伽马刀治疗。这19例患者在就诊我科门诊前,有15例患者就诊过神经外科其他医师,9例患者就诊过妇产科,6例患者就诊过内分泌科,5例患者就诊过血液科,1例患者就诊过儿科。

口服治疗,3例患者曾被建议行手术治疗,其中1例患者曾被建议行伽马刀治疗。这19例患者在就诊我科门诊前,有15例患者就诊过神经外科其他医师,9例患者就诊过妇产科,6例患者就诊过内分泌科,5例患者就诊过血液科,1例患者就诊过儿科。

2)临床症状

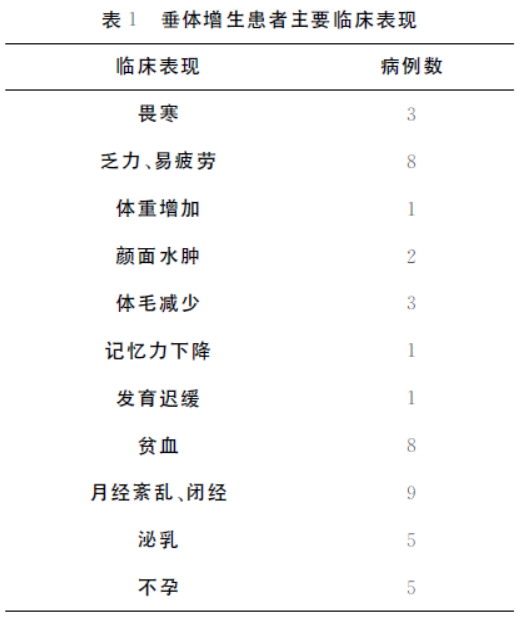

19例患者均有甲减的相关症状,如怕冷、乏力、便秘 、体重增加、颜面水肿

、体重增加、颜面水肿 、体毛减少、嗜睡等。其中1人年龄小于16岁,有发育迟缓症状,主要是身材矮小。8人出现贫血

、体毛减少、嗜睡等。其中1人年龄小于16岁,有发育迟缓症状,主要是身材矮小。8人出现贫血 ,9人存在月经紊乱,5人有乳房泌乳情况,5人有不孕症

,9人存在月经紊乱,5人有乳房泌乳情况,5人有不孕症 状(表1)。

状(表1)。

3)内分泌检查结果

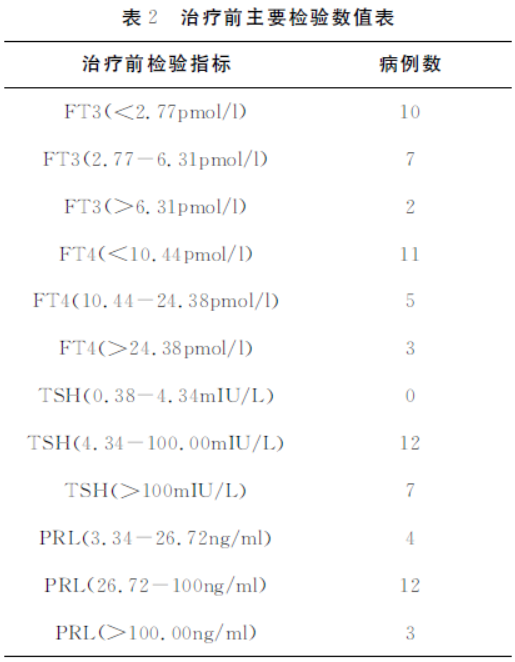

所有患者均患有不同程度的内分泌紊乱。治疗前:①FT3:10 例下降(52.6%),2 例升高(10.5%),7 例正常(36.9%);②FT4:11例下降(57.9%),5例正常(26.3%),3例升高(15.8%);③TSH:19例均升高(100%);④PRL:15例升高(78.9%),4例正常(21.1%)。其余激素未见异常。治疗后:①FT3:19 例均正常(100%);②FT4:19例恢复正常(100%);③TSH:19 例均恢复正常(100%);④PRL:3 例升高(15.8%),16例正常(84.2%)(表2)。

4)影像学检查结果

19例患者均行鞍区磁共振检查,所有患者在影像学报告中都有“考虑为垂体腺瘤”的描述,垂体MRI均示垂体占位,直径0.7~2.5cm,呈等T1长T2信号,边界清楚,均匀强化。

5)治疗

所有患者均从低剂量逐渐给予50~200ug左旋甲状腺素替代治疗,2~6个月后上述症状均缓解甚至消失。19例患者随访2~5年,甲减的临床表现如畏寒、乏力、不孕等均出现明显缓解,9例月经紊乱患者月经恢复正常周期,5例泌乳患者中4例泌乳症状消失。1名生长发育迟缓的患者生长发育恢复到正常同龄儿水平。8例贫血女性患者中6例症状好转,5例不孕女性患者全部正常生育。这些患者的血浆FT3、FT4、TSH 在治疗后恢复到正常范围。经替代治疗3~19个月后,18例患者的垂体恢复到正常大小。其中1例合并泌乳素腺瘤的患者加用溴隐亭进行治疗。

6)随访

随访内容包括患者临床症状、内分泌检查结果、磁共振检查结果、药物服用剂量。随访时间2~5年。结果甲减所致的垂体增生的临床症状多样且MRI对于鉴别垂体瘤和垂体增生的作用有限。所以对于>10mm的垂体增大临床医生容易依据影像报告误诊为垂体瘤,对于<10mm的垂体异常伴有泌乳素升高和有泌乳症状的患者临床医生容易误诊为泌乳素腺瘤。所有育龄期女性垂体瘤的诊断应注意与原发性甲减所致垂体增生鉴别,T3、T4、TSH 检查发现TSH 明显增高不伴T3、T4增高为特点;长期甲状腺激素替代治疗,垂体增生可取得良好的治疗效果(图1)。

2.讨论

原发性甲减常由慢性淋巴细胞性甲状腺炎(也称为自身免疫性甲状腺炎和桥本氏甲状腺炎)引起。甲状腺激素水平作为一种负反馈调节信号,影响垂体激素的产生。在正常生理情况下,甲状腺激素负反馈调节机制降低了促甲状腺激素(TSH)细胞对促甲状腺激素释放激素 (TRH)的敏感性,抑制TSH 的分泌。相反,在持续缺乏负反馈调节时,会导致TRH 的过度分泌,由此造成TSH 分泌细胞的增殖,从而导致垂体代偿性增生。

(TRH)的敏感性,抑制TSH 的分泌。相反,在持续缺乏负反馈调节时,会导致TRH 的过度分泌,由此造成TSH 分泌细胞的增殖,从而导致垂体代偿性增生。

垂体增生多见于育龄期妇女,其在所有反馈性肿瘤中最常见,报道为33.3%。临床上原发性甲减所致垂体增生患者被误诊手术的病例并不罕见,在本研究中,19例患者均被误诊为垂体瘤,其中4例患者被予以溴隐亭口服治疗,3例患者曾被建议行手术治疗(1例患者在我院确诊后,在外院就诊期间仍被建议手术,1例患者曾被建议行伽马刀治疗),所以在临床上要特别注意。

甲减所致的垂体增生的临床症状多样,可以表现为甲状腺激素缺乏所致的全身低代谢症状(如畏寒乏力、易疲劳、颜面水肿、体毛减少、记忆力下降等)、青少年儿童生长发育异常以及育龄期女性的闭经、泌乳和不孕。血清中降低的FT3和FT4可以导致TSH 的分泌增加,其不仅能造成垂体TSH分泌细胞的增生和肥大,还能刺激PRL分泌细胞,促进PRL的合成和分泌。

此外甲减患者的循环中的PRL清除能力下降,因此,降低的甲状腺激素水平会导致更多的PRL合成,导致一些女性出现闭经、不孕、乳房泌乳等症状,临床医生常易误诊为泌乳素腺瘤。本组中就有4例患者被误诊为泌乳素腺瘤,在服用溴隐亭后,治疗结果欠佳。既往认为垂体泌乳素腺瘤患者血清PRL 水平一般>200μg·L-1,而垂体增生患者血清PRL 水平一般不超过100μg·L-1,但在临床中也常见到垂体增生患者血清PRL水平>200μg·L-1的情况,在本组研究对象中就有2例患者PRL>200μg·L-1。

甲状腺激素缺乏还可以造成多种类型的贫血,当影响到骨髓造血系统时,可以导致正细胞正色素贫血;当影响到铁代谢时会导致缺铁性贫血;当影响到胃酸代谢时还可以导致大细胞性贫血。所以在垂体增生患者中可以看到多种类型的贫血。甲状腺激素还是刺激生长激素 合成的重要因素之一,所以甲减可以导致儿童生长发育受阻,主要表现为身高增长减缓和体重增加。

合成的重要因素之一,所以甲减可以导致儿童生长发育受阻,主要表现为身高增长减缓和体重增加。

本组中就有一例患儿以生长发育缓慢主诉就诊,在予以激素替代治疗后,生长发育恢复到了正常同龄儿水平。所以垂体增生患者会就诊多个科室,在本研究中,这19例患者在就诊我科门诊前,有15例患者就诊过神经外科其他医师,9例患者就诊过妇产科,6例患者就诊过内分泌科,5例患者就诊过血液科,1例患者就诊过儿科。所以临床上多个相关科室医生都应该注意此类疾病的鉴别诊断,避免误诊和不必要的治疗。但需要指出的是由于就诊时期不同,患者不一定有明显甲状腺功能减退表现(怕冷、体毛脱落、乏力、贫血、粘液性水肿等),也不一定有停经溢乳。

MRI对于鉴别垂体瘤和垂体增生的作用有限。垂体增生在T1和T2加权图像上通常显示垂体均匀、等密度、弥漫性、对称性增大。上缘可以平坦 或凸起,漏斗部分或完全消失。在临床上也可以见到增生的垂体均匀强化和出现囊变。这些与垂体瘤影像特征相重叠。所以在临床上影像科通常会将>10mm垂体占位报告为垂体腺瘤。本组研究对象中>10mm垂体占位患者在影像学报告中都有“考虑为垂体腺瘤”的描述。

或凸起,漏斗部分或完全消失。在临床上也可以见到增生的垂体均匀强化和出现囊变。这些与垂体瘤影像特征相重叠。所以在临床上影像科通常会将>10mm垂体占位报告为垂体腺瘤。本组研究对象中>10mm垂体占位患者在影像学报告中都有“考虑为垂体腺瘤”的描述。

加之临床医生对垂体占位的判断通常依靠影像科的影像学报告,这增加了对垂体增生的误诊。虽然MRI对于确定激素替代治疗后垂体增生的消退很重要,但仅仅依赖影像学报告可以导致了误诊和随后的手术的增加,包括伽马刀和经鼻蝶垂体瘤切除术。对于<10mm 的垂体占位,由于此类患者经常有泌乳素升高和伴有泌乳症状,临床医生容易误诊为泌乳素腺瘤。因此,单独垂体影像学不能做出明确的诊断,进一步的内分泌学检查是必要的。

所以在诊断“垂体瘤”之前一定要查T3、T4、TSH,尤其是TSH,其反应灵敏,在血清游离T3、T4还未发生变化时,TSH 已做出反应。而且,已有相关研究表明对于TSH>50μIU mL-1的患者中70%合并有垂体增生,并且垂体增生的程度和TSH 水平之间存在相关性。此外对于垂体增生的鉴别诊断,还需要考虑到垂体炎和TSH 腺瘤的可能。

垂体炎是往往累及肾上腺和性腺,部分患者同时合并尿崩症 。原发性TSH 腺瘤患者可以出现不同程度的甲亢、甲状腺肿

。原发性TSH 腺瘤患者可以出现不同程度的甲亢、甲状腺肿 等症状,血清FT3、FT4、TSH 均有升高。而甲减所致垂体增生的患者,血清FT3和FT4降低,TSH 水平升高。

等症状,血清FT3、FT4、TSH 均有升高。而甲减所致垂体增生的患者,血清FT3和FT4降低,TSH 水平升高。

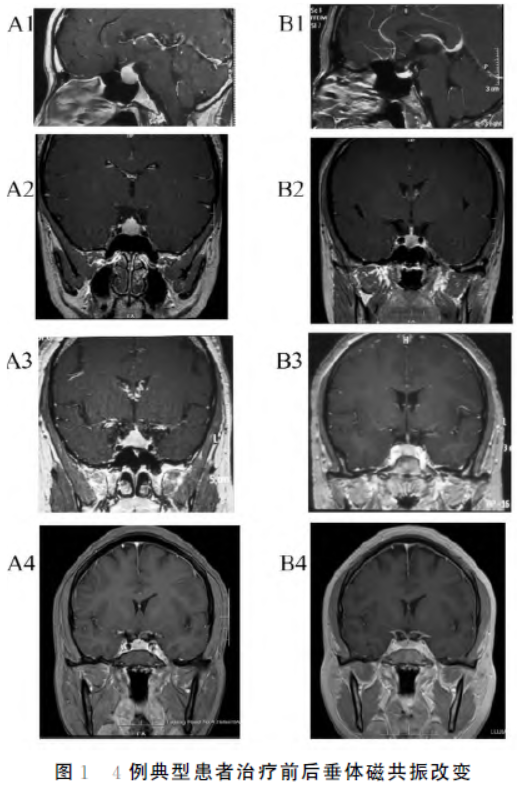

垂体增生的治疗,应予以左旋甲状腺素钠片替代治疗,增生垂体可以恢复正常。图1中A1~A4MRI扫描显示垂体增大,肿块明显且均匀增强,在行甲状腺激素替代治疗后,MRI扫描显示垂体明显缩小(图B1~B4),甲状腺激素替代治疗的临床效果显著。但对于垂体恢复到正常大小的时间目前并不明确,往往需要2~6个月。

治疗剂量应该从低剂量(每天25ug)开始,并每1~2周逐渐增加至维持剂量。在治疗过程中应定期检测血清T3、T4、TSH 水平,并根据结果及时调整甲状腺素的剂量。治疗时间应超过4个月,有时必须超过2年。

如果有必要,一些病人可能需要终生服药。值得注意的是,部分育龄期女性在纠正了激素紊乱后,会出现妊娠,此时也不应停止治疗,并且随着胎儿生长,甲状腺素的用量要有所增加。此外还需要对患者进行定期的磁共振检查,以确认垂体肿块的变化。如果在使用甲状腺素替代治疗后肿块没有缩小,需要考虑是否合并有垂体腺瘤。

需要指出的是,如果超过4~6个月的甲状腺素片替代治疗后,血清TSH 水平下降但血清PRL水平仍然很高,月经紊乱和泌乳症状未见好转,并且垂体在MRI上未见缩小,在排除了妊娠的可能后,我们应该考虑患者是否合并有垂体PRL腺瘤。对于此类患者可能需要加用溴隐亭进行治疗。

甲减所致的垂体增生的临床症状多样且MRI对于鉴别垂体瘤和垂体增生的作用有限,容易误诊。对于大于10mm的垂体占位,影像科医生应谨慎诊断,影像报告上可报告为垂体增大,建议结合临床做进一步的诊断。

尤其是患有闭经、泌乳、不孕的育龄期女性,在诊断“垂体瘤”之前一定要查T3,T4,TSH!以避免错误的治疗。对于垂体增生患者的治疗,主要采用甲状腺激素替代治疗,但在予以甲状腺素替代治疗后应长期随访,定期复查甲状腺激素及鞍区MRI检查。

来源:刘见,张楠,夏成雨.垂体增生误诊为垂体瘤的原因分析与诊治(附19例临床报告)[J].立体定向和功能性神经外科杂志,2023,36(02):95-99.