半植入式鞘内泵治疗慢性癌痛合并脊髓中央管扩张症1例

作者:何吉海,李东白,可雨奇,大连医科大学附属第二医院 疼痛科

1.临床资料

患者,男,58 岁。因“左侧胸痛 2 年”于2022 年11 月3 日入大连医科大学附属第二医院疼痛科。患者2 年前无明显诱因出现胸痛,位于左侧季肋区,持续不缓解,伴胸背部疼痛,夜间及侧卧位疼痛明显,就诊于当地医院,胸部CT 示左侧大量胸腔积液

2 年”于2022 年11 月3 日入大连医科大学附属第二医院疼痛科。患者2 年前无明显诱因出现胸痛,位于左侧季肋区,持续不缓解,伴胸背部疼痛,夜间及侧卧位疼痛明显,就诊于当地医院,胸部CT 示左侧大量胸腔积液 ;行胸腔穿刺抽取胸水呈深黄色,胸水沉淀离心后涂片

;行胸腔穿刺抽取胸水呈深黄色,胸水沉淀离心后涂片 细胞学检查见间皮细胞为主(占70% ),间皮瘤不能排除;行CT 引导下左侧胸膜活检术示右侧恶性胸膜间皮瘤

细胞学检查见间皮细胞为主(占70% ),间皮瘤不能排除;行CT 引导下左侧胸膜活检术示右侧恶性胸膜间皮瘤 。

。

胸水免疫组化示肿瘤细胞Calretinin(+), CK5/6(部分+),结合穿刺部位及免疫组化染色结果,提示间皮细胞来源,倾向促纤维增生性间皮瘤,确诊为胸膜间皮瘤。其间行规律化疗、免疫及靶向治疗。近1个月,患者自觉疼痛持续加重,每日口服300 mg 盐酸羟考酮 效果不佳,主要为左侧胸部、胸背部及左侧肩胛骨疼痛,每日爆发痛10~14 次。

效果不佳,主要为左侧胸部、胸背部及左侧肩胛骨疼痛,每日爆发痛10~14 次。

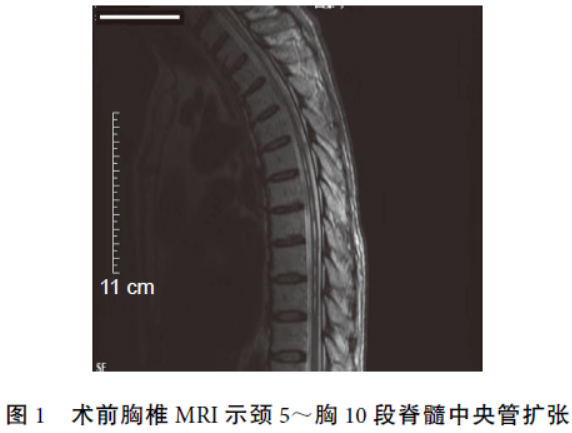

我院门诊查胸部CT 示:左侧胸膜不均匀增厚,左侧部分肋骨骨质破坏,以“ 左侧胸部疼痛” 收入院。入院当日, 患者的NRS 疼痛评分为9~10 分。入院第2 天,给予超声引导下椎旁神经阻滞治疗,患者NRS 评分由9~10 分降至6~ 7 分, 但仍感疼痛难忍。遂完善胸椎、腰椎MRI 检查后,拟于2022 年11 月6 日行C 型臂引导下蛛网膜下腔镇痛泵植入术治疗。胸椎MRI 检查示:颈5~胸10 段脊髓中央管扩张,但周围仍有脑脊液循环通过,PDW1 高信号(图1)。

手术当日,常规心电监护,建立静脉通路。取左侧卧位,选择腰2~3 椎间隙为穿刺目标靶点,确定皮肤进针点,于胸椎平肩胛骨下缘处放置电极贴辅助定位。术前半小时,头孢曲松 2.0 g 静点。常规消毒手术区域,铺巾,采用1% 利多卡因

2.0 g 静点。常规消毒手术区域,铺巾,采用1% 利多卡因 局部浸润麻醉。

局部浸润麻醉。

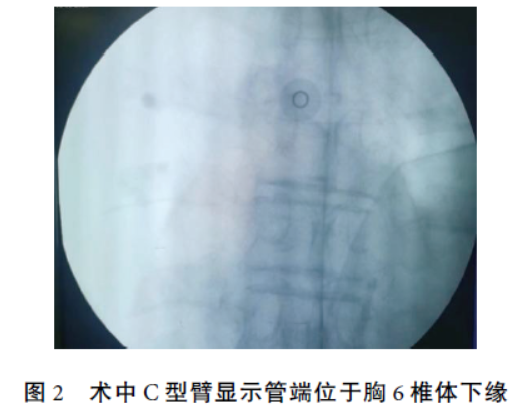

麻醉成功后,用 17 G 穿刺针于体表标记处行后正中线旁 1 cm 穿刺,有黄韧带突破感后,注气测试呈负压,表明针尖已到达硬膜外腔,继续进针,针尖突破蛛网膜,拔除针芯;见透明脑脊液流出,C 型臂确认后,沿穿刺针向头端置入硅胶管20cm,C 型臂显示管端位于胸6 椎体下缘,超过电极贴位置(图2)。

局部浸润麻醉后,于右侧肋弓处做竖形切口约3 cm, 钝性分离至浅肌膜层, 制作约4 cm×5cm 囊袋。于腰椎穿刺点和右侧肋弓切口之间建立皮下隧道,将导管和输液港连接,于皮下放置输液港,根据输液港的大小,于囊袋的上、左、右侧用3 针不可吸收丝线(2-0)分别固定输液港。生理盐水100 mL 冲洗囊袋,皮肤消毒,逐层缝合皮下、皮肤。

蝶形针(德国贝朗)穿刺皮肤输液港,将配好的电子泵(按鞘内口服比1∶300 计算,所需72 mg 吗啡 ,流速设置为0.3 mL/h,追加0.5 mL/次,泵壳总容积260 mL)和蝶翼针连接通畅。在返回病房后,给予吸氧、心电监护及血氧饱和度监测6 h,同时给予葡萄糖

,流速设置为0.3 mL/h,追加0.5 mL/次,泵壳总容积260 mL)和蝶翼针连接通畅。在返回病房后,给予吸氧、心电监护及血氧饱和度监测6 h,同时给予葡萄糖 、氯化钠

、氯化钠 共2 000 mL 补充脑脊液。

共2 000 mL 补充脑脊液。

术后第2 天给予头孢曲松2.0 g 静点,并给予帕瑞昔布 40 mg 静点缓解切口疼痛,当日NRS 评分2 分。患者术后病情平稳于2022 年11 月10 日出院,出院时NRS 评分2 分。出院后分别于2022 年11月13 日、2022 年12 月7 日、2023 年1 月7 日、2023年2 月7 日进行随访,随访过程中患者情况良好,无服用羟考酮情况,未出现导管打折、硬膜外出血、脊髓损伤、导管尖端炎性肉芽肿等不良反应。

40 mg 静点缓解切口疼痛,当日NRS 评分2 分。患者术后病情平稳于2022 年11 月10 日出院,出院时NRS 评分2 分。出院后分别于2022 年11月13 日、2022 年12 月7 日、2023 年1 月7 日、2023年2 月7 日进行随访,随访过程中患者情况良好,无服用羟考酮情况,未出现导管打折、硬膜外出血、脊髓损伤、导管尖端炎性肉芽肿等不良反应。

患者在鞘内给药后疼痛开始明显减轻。泵壳大约用量为36 d,因患者每日均存在追加次数,泵壳内药物实际用量为1 个月左右。随访时,每月根据患者病情变化及镇痛泵追加次数进行评估,力争让患者静息痛NRS 评分在4 分以下,并减少爆发痛次数。本例患者的评估结果显示,吗啡药量每月均比前一个月增加7.2 mg,故每个月的NRS 评分和爆发痛次数与出院后第1 个月大致相同。

出院后4 次随访时的静息痛NRS 评分分别为2~3 分、3~4 分、2~4 分、3~4 分;爆发痛NRS 评分分别为6~7 分、7~8 分、6~7 分、6~7 分;每日爆发痛出现次数分别为1~2 次、2~3 次、2~3次、2~4 次。患者胸痛症状明显缓解,生活质量大大提高。

2.讨论

在晚期癌症患者中,癌痛是最常见的症状之一。近年来,全球范围内的恶性肿瘤发生率逐年上升,癌痛的发生率也呈上升趋势。癌痛不仅会给患者带来痛苦,而且也会严重影响其生活质量。因此,对癌症患者的镇痛治疗显得尤为重要。目前常规的临床治疗通常是口服或静脉输注止痛药。

本例患者为胸膜间皮瘤所导致的慢性癌痛,口服盐酸羟考酮镇痛治疗效果不理想。NCCN 的癌痛指南中提到,药物在口服或其他方式不奏效的情况下,建议使用椎管内麻醉技术,比如硬膜外自控镇痛及蛛网膜下腔自控镇痛。经鞘内给药所需的有效药物镇痛剂量小,作用时间持久且不良反应轻,而且鞘内给药能够使药效更强,既能够对持续性疼痛具有较好的镇痛效果,同时又能更好地解决爆发性疼痛。

吗啡是一种阿片类镇痛药,具有强效镇痛作用,同时可缓解因疼痛所致的焦躁、不安等负性情绪,还可抑制肿瘤细胞的增殖,是中重度癌痛患者镇痛治疗的首选方案。鞘内药物输注系统(intrathecal drug delivery systems,IDDS)由一个输注泵和一个连接的细导管组成,输注泵可以将药物通过导管直接注入围绕大脑和脊髓的脑脊液中,是一种可以绕过血脑屏障以使药物输送到中枢神经系统的方法。

对于癌痛患者而言,因全植入式鞘内泵的经济成本高,目前临床上多采用半植入式鞘内泵治疗癌痛。本例患者选择的即半植入式鞘内吗啡泵的镇痛方式。本例患者患胸膜间皮瘤的同时又合并脊髓中央管的异常扩张。脊髓中央管的异常扩张被称为脊髓中央管扩张症或脊髓积水,由先天的椎管畸形、脑脊液循环障碍、脊髓膜膨出等所致,常无神经功能受损,少部分患者可能会有非特异性疼痛综合征且症状出现时间较晚。

脊髓中央管扩张的患者一旦出现脑脊液循环障碍,就会影响鞘内泵药物的流通,导致治疗无效。本例患者胸椎MRI 检查示病变处有脑脊液流通,所以对药物在泵入患者椎管内的流通状况的影响较小,未影响药物的镇痛作用。

本次治疗将导管放置于胸6 左右,主要出于以下几方面原因:一是在吗啡泵使用过程中,防止导管脱落。二是长期鞘内吗啡泵治疗患者会出现吗啡耐受的情况,因此,在更换其他镇痛药时,导管放置位置过低药物的疗效可能达不到治疗平面。三是防止病情进展导致占位及脊髓中央管扩大引起局限性脑脊液不畅,造成鞘内泵治疗失效。此外,本例使用电极贴辅助定位,使导管放置位置更加快速、精确。

综上,本例患者为胸膜间皮瘤致慢性癌痛合并脊髓中央管扩张,临床少见。既往采取口服药物治疗癌痛,但疗效不甚满意,本次采用半植入式鞘内泵治疗的镇痛方法,效果良好,且无不良反应。每个月根据患者的病情变化,随时调整用药剂量,更加保证了鞘内泵的效果,患者的满意度高。不过,单个病例不能充分证明脊髓中央管综合征是否影响半植入式鞘内泵治疗效果和安全性,未来还需要进一步收集病例继续分析。

来源:何吉海,李东白,可雨奇.半植入式鞘内泵治疗慢性癌痛合并脊髓中央管扩张症1例[J].大连医科大学学报,2023,45(04):379-381.