A型肉毒毒素治疗慢性偏头痛合并三叉神经痛1例

作者:刘明煦,吴兰香,田胜,郑合情,谢永刚,余欣萍,吴伟,南昌大学第二附属医院

慢性偏头痛 是指病人连续3 个月以上每月头痛至少15 天,以反复发作的中重度搏动性头痛为特点的神经系统疾病,常有恶心、畏光等伴随症状。三叉神经痛

是指病人连续3 个月以上每月头痛至少15 天,以反复发作的中重度搏动性头痛为特点的神经系统疾病,常有恶心、畏光等伴随症状。三叉神经痛 是在三叉神经分布区域反复发生的、以电击样突发剧烈疼痛为特点的神经系统疾病。这两种疾病都会严重影响病人的生活质量。偏头痛合并三叉神经痛发生率低且研究较少,目前的报道多分别针对这两种疾病进行药物治疗。但长期的大剂量药物治疗不仅会使病人依从性降低,还增加药物不良反应的发生率。

是在三叉神经分布区域反复发生的、以电击样突发剧烈疼痛为特点的神经系统疾病。这两种疾病都会严重影响病人的生活质量。偏头痛合并三叉神经痛发生率低且研究较少,目前的报道多分别针对这两种疾病进行药物治疗。但长期的大剂量药物治疗不仅会使病人依从性降低,还增加药物不良反应的发生率。

我科收治1 例慢性偏头痛合并原发性三叉神经痛病人,对其行A 型肉毒毒素注射治疗,同时治疗偏头痛及三叉神经痛,效果良好,现报告如下。

1. 一般资料

病例:男性,42 岁,因“发作性头痛20 余年,右侧面部疼痛9 个月”于2021 年12 月6 日至南昌大学第二附属医院神经内科门诊就诊。病人20 余年前无明显诱因开始出现发作性头痛,呈搏动性,以右侧颞部、枕部及顶部为主,有时累及对侧区域,伴畏光、畏声、恶心、呕吐。发作时无结膜充血、流泪、流涕等症状。每月发作20 余天,每日发作1~2次,每次持续2~12 小时。发病前10 余年头痛发作可经休息缓解,随着疾病进展,需药物干预症状方可缓解。

病人曾口服对乙酰氨基酚 1000 mg,每12 小时1 次;托比酯50 mg,每日2 次;舒马普坦

1000 mg,每12 小时1 次;托比酯50 mg,每日2 次;舒马普坦 50 mg,每日1 次。药物使用的1 个月内头痛的发作频率、严重程度、发作时间减少,但之后药效均明显减退,加大口服药物剂量无明显好转。

50 mg,每日1 次。药物使用的1 个月内头痛的发作频率、严重程度、发作时间减少,但之后药效均明显减退,加大口服药物剂量无明显好转。

9 月前病人开始出现右侧颌面部阵发性疼痛,主要位于右侧颊部,呈电击样,洗脸、吃饭、刷牙等动作及触碰激痛点部位时可诱发,阵发性发作,每日发作数十次,每次持续10~20 秒,于当地医院就诊,给予口服卡马西平 治疗,100 mg,每日3 次,面部疼痛症状明显缓解。8 月前病人颌面部疼痛再发,将卡马西平加量为200 mg,每日3 次。加量后病人症状仍无明显好转,现为进一步诊治,遂来我科就诊。病人自发病来,精神萎靡,睡眠质量差。无特殊既往史、个人史、家族史。

治疗,100 mg,每日3 次,面部疼痛症状明显缓解。8 月前病人颌面部疼痛再发,将卡马西平加量为200 mg,每日3 次。加量后病人症状仍无明显好转,现为进一步诊治,遂来我科就诊。病人自发病来,精神萎靡,睡眠质量差。无特殊既往史、个人史、家族史。

体格检查:神志清楚,言语清晰,未见面部感觉异常,颅神经查体未见明显异常,四肢肌力及肌张力正常,生理反射存在,病理征阴性,脑膜刺激征 阴性。抑郁自评量表(self-rating depression scale,SDS) 评分46 分,匹兹堡睡眠质量指数量表 (Pittsburgh sleep quality index, PSQI) 评分19 分,失眠

阴性。抑郁自评量表(self-rating depression scale,SDS) 评分46 分,匹兹堡睡眠质量指数量表 (Pittsburgh sleep quality index, PSQI) 评分19 分,失眠 严重程度指数量表(insomnia severity index, ISI) 评分16 分。头痛严重程度经视觉模拟评分法 (visual analoguescale, VAS) 评分为7。颌面部疼痛严重程度VAS 评分为6。

严重程度指数量表(insomnia severity index, ISI) 评分16 分。头痛严重程度经视觉模拟评分法 (visual analoguescale, VAS) 评分为7。颌面部疼痛严重程度VAS 评分为6。

辅助检查:入院完善血常规 、肝功能、肾功能、电解质等未见明显异常。脑电图

、肝功能、肾功能、电解质等未见明显异常。脑电图 、头颅电子计算机断层扫描 (computer tomography, CT) 、头颅磁共振成像

、头颅电子计算机断层扫描 (computer tomography, CT) 、头颅磁共振成像 (magnetic resonance imaging, MRI) 、三叉神经水成像均未见明显异常。

(magnetic resonance imaging, MRI) 、三叉神经水成像均未见明显异常。

治疗经过:诊断为慢性偏头痛合并原发性三叉神经痛,考虑到病人曾多次至医院就诊,调整口服药物治疗方案效果不佳,遂采用A 型肉毒毒素 (botulinumtoxin type A, BTX-A) (中国衡力 ,国药准字:S10970037, 100 U/瓶)局部注射同时治疗偏头痛及三叉神经痛。以0.9% 氯化钠注射液

,国药准字:S10970037, 100 U/瓶)局部注射同时治疗偏头痛及三叉神经痛。以0.9% 氯化钠注射液 2 ml 将BTX-A稀释为50 U/ml,使用1 ml 注射器注射。

2 ml 将BTX-A稀释为50 U/ml,使用1 ml 注射器注射。

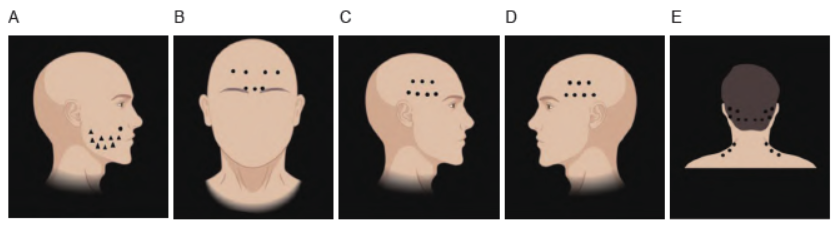

对于三叉神经痛,根据病人疼痛部位在右侧三叉神经上颌支及下颌支支配区域行多点皮下注射,每点间隔1~1.5 cm,激痛点处5 U/点,其余位点2.5 U/点,共计9 点,总量约25 U。对于慢性偏头痛,按照PREEMPT 研究的注射方法在双侧额部、颞部、枕部等部位行肌肉注射,5 U/点,共计37 点,总量约185 U,主要注射位点位于额肌、皱眉肌、枕额肌、斜方肌(见图1)。

图1 BTX-A 注射部位。(A) 治疗三叉神经痛注射部位,激痛点(黑色圆圈)皮下注射5 U,其余疼痛部位(黑色三角)皮下注射2.5 U;(B-E) 治疗偏头痛注射部位,均为肌肉注射5 U。

注射治疗结束后留观半小时病人未诉有不良反应。2 周后电话随访,病人诉颌面部疼痛未再发作,头痛发作次数减少至每周发作2次,头痛严重程度VAS 评分降低至3,SDS 评分降至33,PSQI 评分降至12,ISI 评分降至9,恢复日常生活。在治疗后4 个月的最近一次随访中,病人未诉任何疼痛不适,SDS 评分降至24,PSQI 评分降至9,ISI 评分降至7,并已停止口服药物治疗。

2.讨论

目前偏头痛合并三叉神经痛的病例报告较少,Levin 等在2004 年首次报道1 例同时伴有典型偏头痛及三叉神经痛症状的病例,称之为偏头痛-抽动综合征(migrainetic syndrome)。Hinze 等在2017年报道2 例类似病例。偏头痛-抽动综合征的病人在出现典型的偏头痛或三叉神经痛的症状后,数小时内伴随出现另一种疾病的症状,口服加巴喷丁 、卡马西平、巴氯芬

、卡马西平、巴氯芬 等药物可以同时减少两种疼痛发作的频率和程度。Maarbjerg 等进行一项回顾性研究发现,158 例三叉神经痛病人中9% 合并偏头痛。

等药物可以同时减少两种疼痛发作的频率和程度。Maarbjerg 等进行一项回顾性研究发现,158 例三叉神经痛病人中9% 合并偏头痛。

这些研究说明三叉神经痛与偏头痛存在一定的关联。偏头痛的发病机制目前尚不明确,多认为三叉神经血管系统是其产生的解剖和病理生理基础。Moskowitz 等提出偏头痛的发生依赖于三叉神经血管神经元的激活,这些神经元的传入纤维支配脑膜及其血管,被激活时释放血管活性多肽 等炎性因子,诱导局部炎症反应,引起头痛症状。

等炎性因子,诱导局部炎症反应,引起头痛症状。

三叉神经痛最常见的病因是颅内血管压迫三叉神经根,这种压迫导致三叉神经根入口区的脱髓鞘和髓鞘的重新形成,产生自发的异位神经冲动和脱髓鞘神经元之间的电交叉,进而导致疼痛发作。Lin 等研究发现,偏头痛病人的三叉神经痛患病风险是健康对照组的6 倍,推测偏头痛的炎症级联反应可能与三叉神经进一步脱髓鞘有关,因为已经有研究表明,在接受减压手术治疗的重度偏头痛病人中发现三叉神经轴突和髓鞘的异常改变。

目前关于偏头痛基础上发生三叉神经痛的病例数不多,具体的机制值得进一步研究。治疗偏头痛最广泛使用的是非甾体抗炎药,对轻中度的发作通常有效。曲普坦通常用作治疗中度或重度发作。急性期治疗效果不佳、严重影响生活工作或存在药物过度使用风险的病人应行预防性治疗,常用的预防性药物有钙通道拮抗剂、抗惊厥药、BTX-A 等。

研究表明BTX-A 可明显改善慢性偏头痛病人的头痛程度、发作频率,提高生活质量。对于三叉神经痛的病人,卡马西平、奥卡西平 等抗惊厥药物是首选的治疗方法,加巴喷丁常作为二线治疗用药。若病人对口服药物治疗无效,可以考虑行微血管减压术等手术治疗,但手术治疗存在复发率以及出现听力减退等并发症的可能。多项研究表明在疼痛触发区域皮下注射BTX-A 对三叉神经痛的疼痛程度和发作频率有明显改善,并且有较好的安全性与耐受性。

等抗惊厥药物是首选的治疗方法,加巴喷丁常作为二线治疗用药。若病人对口服药物治疗无效,可以考虑行微血管减压术等手术治疗,但手术治疗存在复发率以及出现听力减退等并发症的可能。多项研究表明在疼痛触发区域皮下注射BTX-A 对三叉神经痛的疼痛程度和发作频率有明显改善,并且有较好的安全性与耐受性。

目前广泛认可的肉毒素发挥镇痛作用的机制有抑制外周炎性介质的释放、钠通道的失活、逆行轴突转运等。对于偏头痛合并三叉神经痛的病人,BTX-A 治疗具有不良反应发生率低、治疗费用相对较低等优点。

本例病人诊断为慢性偏头痛合并原发性三叉神经痛,与上述报道病例不同的是,本病例病人偏头痛的症状更为严重,并且口服药物治疗效果差,可能与长期服用药物及病人对于疼痛的情绪认知有关。该病人影像学检查未见明显异常,选用BTX-A 对于两种疾病同时进行治疗,取得了较好的效果。因此,在临床上如果遇到偏头痛合并三叉神经痛的病人,口服药物治疗效果差,应及时予以BTX-A 同时治疗这两种疾病。

偏头痛与三叉神经痛之间存在的联系,将为临床工作带来一定的启示,如慢性偏头痛病人可合并三叉神经痛,临床中应仔细询问慢性偏头痛或三叉神经痛病人的病史,以防漏诊而延误治疗。目前对于偏头痛与三叉神经痛之间的关系讨论较少,需行进一步研究以探索两者之间相关联的病理生理机制。

来源:刘明煦,吴兰香,田胜等.A型肉毒毒素 治疗慢性偏头痛合并三叉神经痛1例[J].中国疼痛医学杂志,2023,29(08):636-638.

治疗慢性偏头痛合并三叉神经痛1例[J].中国疼痛医学杂志,2023,29(08):636-638.