静脉-动脉系统体外膜肺氧合治疗重症鹦鹉热衣原体肺炎一例

作者:陈晓彤,齐诗园,徐紫薇,大连医科大学研究生院;邵栋,恽惠方,南京医科大学附属常州市第二人民医院麻醉科

患者,男,51 岁,178 cm,70 kg。因“咳嗽 咳痰伴胸闷气喘2 d”入院。患者入院前2 d 出现咳嗽咳痰,伴有胸闷气喘,且逐渐加重,现胸闷气喘明显,口唇发绀

咳痰伴胸闷气喘2 d”入院。患者入院前2 d 出现咳嗽咳痰,伴有胸闷气喘,且逐渐加重,现胸闷气喘明显,口唇发绀 ,呼吸困难

,呼吸困难 ,呈端坐位。既往有“2 型糖尿病”病史。

,呈端坐位。既往有“2 型糖尿病”病史。

入院后立即予无创辅助呼吸,入院查体:体温36..5 ℃,HR 128 次/ 分,RR 28 次/ 分,BP 142/81 mmHg,SpO2 98%,意识清楚,精神萎靡,端坐位,双肺呼吸音粗,可闻及湿啰音,其他体格检查均无异常。血常规 :白细胞21..84×109 / L、中性粒细胞百分比77..7%、Hb156 g/ L、红细胞比容

:白细胞21..84×109 / L、中性粒细胞百分比77..7%、Hb156 g/ L、红细胞比容 51..8%、血小板369×109 / L、超敏C 反应蛋白336..93 mg/ L。

51..8%、血小板369×109 / L、超敏C 反应蛋白336..93 mg/ L。

肝功能、生化指标:白蛋白33..7 g/ L、乳酸脱氢酶395..3 U/ L、肌酸激酶609 U/ L、肌酸激酶同工酶150..2 U/ L、葡萄糖 37..45 mmol/ L、血尿素氮

37..45 mmol/ L、血尿素氮 12..3 mmol/ L、血肌酐157 μmol/ L、尿酸562 μmol/ L、Mg2+ 1..32 mmol/ L。动脉血气分析

12..3 mmol/ L、血肌酐157 μmol/ L、尿酸562 μmol/ L、Mg2+ 1..32 mmol/ L。动脉血气分析 :pH 6..8、PaCO2 18 mmHg、PaO2 75..75 mmHg、HCO-3 3 mmol/ L。凝血功能:D-二聚体

:pH 6..8、PaCO2 18 mmHg、PaO2 75..75 mmHg、HCO-3 3 mmol/ L。凝血功能:D-二聚体 4..87 mg/ L。尿常规

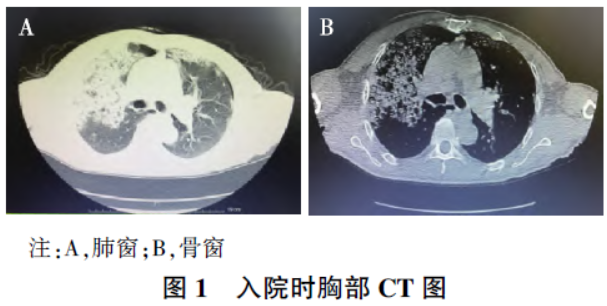

4..87 mg/ L。尿常规 :酮体+++、尿潜血+++、蛋白质+++、尿糖++++、尿微白蛋白150 mg/ L。胸部CT 示:两肺肺纹理增多,两肺见弥漫分布片絮状高密度影,边缘模糊,密度欠均匀;心包内见低密度聚集灶(图1)。

:酮体+++、尿潜血+++、蛋白质+++、尿糖++++、尿微白蛋白150 mg/ L。胸部CT 示:两肺肺纹理增多,两肺见弥漫分布片絮状高密度影,边缘模糊,密度欠均匀;心包内见低密度聚集灶(图1)。

入院诊断:重症肺炎 ;Ⅰ型呼吸衰竭;急性呼吸窘迫综合征

;Ⅰ型呼吸衰竭;急性呼吸窘迫综合征 ;感染性休克;急性上消化道出血

;感染性休克;急性上消化道出血 ;急性肾功能不全;2 型糖尿病性酮症酸中毒;电解质紊乱;低蛋白血症。

;急性肾功能不全;2 型糖尿病性酮症酸中毒;电解质紊乱;低蛋白血症。

入院后静脉输注亚胺培南0..5 g、利奈唑胺 0..6 g、更昔洛韦

0..6 g、更昔洛韦 0..25 g,胸闷气喘症状无明显缓解,自主咳痰能力差,间断末梢脉氧饱和度下降至93%,入院2 h 后行气管插管机械通气

0..25 g,胸闷气喘症状无明显缓解,自主咳痰能力差,间断末梢脉氧饱和度下降至93%,入院2 h 后行气管插管机械通气 ,经口气管插管可吸出褐色浑浊液体约10 ml。留置胃管,胃肠减压引出褐色浑浊液体约40 ml,行纤维支气管镜检查

,经口气管插管可吸出褐色浑浊液体约10 ml。留置胃管,胃肠减压引出褐色浑浊液体约40 ml,行纤维支气管镜检查 和肺泡灌洗治疗,气管及各级支气管见较多胃内容物。

和肺泡灌洗治疗,气管及各级支气管见较多胃内容物。

入院6 h 后患者BP 明显下降,最低降至77/49 mmHg,立即静脉泵注去甲肾上腺素 0..7 μg·kg-1 ·min-1。入院8 h 后患者神志不清,SpO2 89%,FiO2 100%,PaO2 / FiO2 154 mmHg,立即行右侧锁骨下动脉和右侧股静脉置管,予体外膜肺氧合(extracorporeal membrane oxygenation, ECMO) 治疗,建立静脉-动脉系统体外膜肺氧合(veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation, V-A ECMO)循环通路。

0..7 μg·kg-1 ·min-1。入院8 h 后患者神志不清,SpO2 89%,FiO2 100%,PaO2 / FiO2 154 mmHg,立即行右侧锁骨下动脉和右侧股静脉置管,予体外膜肺氧合(extracorporeal membrane oxygenation, ECMO) 治疗,建立静脉-动脉系统体外膜肺氧合(veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation, V-A ECMO)循环通路。

入院第2 天,患者肌酐升至232..7 μmol/ L,尿量 偏少,约550 ml,予连续性肾脏替代治疗(continuous renal replacement therapy, CRRT)治疗。入院第3 天,左足部皮温凉,左足趾部分青紫,左足背动脉未扪及,查下肢血管彩超

偏少,约550 ml,予连续性肾脏替代治疗(continuous renal replacement therapy, CRRT)治疗。入院第3 天,左足部皮温凉,左足趾部分青紫,左足背动脉未扪及,查下肢血管彩超 提示:左侧足背动脉较右侧流速偏低。入院第4 天,支气管肺泡灌洗液基因二代测序结果提示:鹦鹉热衣原体(+)。

提示:左侧足背动脉较右侧流速偏低。入院第4 天,支气管肺泡灌洗液基因二代测序结果提示:鹦鹉热衣原体(+)。

纠正诊断为鹦鹉热衣原体肺炎,予静脉输注替加环素 50 mg、莫西沙星

50 mg、莫西沙星 0..4 g、卡泊芬净

0..4 g、卡泊芬净 50 mg。治疗后患者双侧肺浸润情况逐步控制,感染指标下降,肝功能恢复,结合心肌酶谱降低和心超情况,排除心肌损害加重或心肌梗死等情况。患者入院当天行机械通气改善氧合,为避免患者躁动而引起人机对抗,加重氧耗,泵注咪达唑仑

50 mg。治疗后患者双侧肺浸润情况逐步控制,感染指标下降,肝功能恢复,结合心肌酶谱降低和心超情况,排除心肌损害加重或心肌梗死等情况。患者入院当天行机械通气改善氧合,为避免患者躁动而引起人机对抗,加重氧耗,泵注咪达唑仑 0..4 μg·kg-1·min-1和右美托咪定

0..4 μg·kg-1·min-1和右美托咪定 0..5 μg·kg-1 ·h-1 保持镇静状态。入院第4、5 天的床旁心脏超声提示右心房、右心室相对偏大,二尖瓣轻度反流。

0..5 μg·kg-1 ·h-1 保持镇静状态。入院第4、5 天的床旁心脏超声提示右心房、右心室相对偏大,二尖瓣轻度反流。

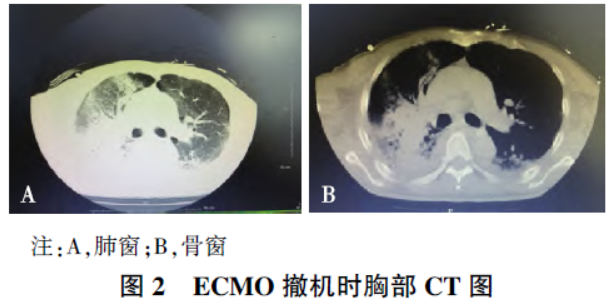

入院第6 天,患者意识转清,血培养 阴性,床旁超声提示右心房室腔已无增大,室间隔及左心室后壁亦未见增厚。入院第7 天,患者胸部CT 示:两肺片状边缘模糊影,密度不均,较之前弥漫分布的片絮状高密度影有所改善(图2)。

阴性,床旁超声提示右心房室腔已无增大,室间隔及左心室后壁亦未见增厚。入院第7 天,患者胸部CT 示:两肺片状边缘模糊影,密度不均,较之前弥漫分布的片絮状高密度影有所改善(图2)。

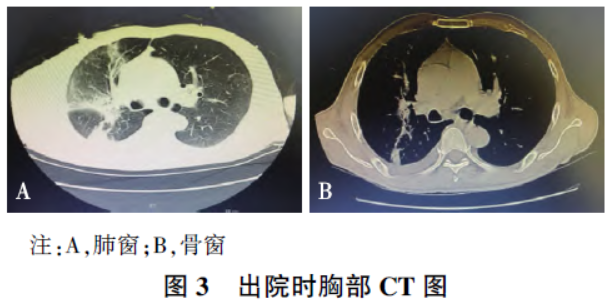

氧合、循环平稳,成功撤除ECMO,入院第8 天成功拔除气管导管,撤除CRRT。入院第14 天,复查血常规:Hb 103 g/ L、红细胞比容31..5%。肝功能、生化指标:乳酸脱氢酶263..5 U/ L、肌酸激酶同工酶43..2 U/ L、葡萄糖10..46 mmol/ L。凝血功能:D-二聚体2..15 mg/ L。胸部CT 示:两肺感染伴右肺实变,较前明显吸收(图3)。

经过积极的治疗,患者病情好转,生命体征平稳予出院,住院时间共14 d。

讨论

本例患者为重症社区获得性肺炎 ,入院后病情恶化迅速,生命体征不稳定,SpO2 和氧合指数低,影像学可见双肺散在片状高密度灶,经支气管肺泡灌洗液二代测序证实病原菌为鹦鹉热衣原体。鹦鹉热衣原体是一种细胞内寄生、革兰染色阴性、有特殊的繁殖能力、致病力极强的病原体。鹦鹉热衣原体肺炎是一类人畜共患传染病,由鸟类传播给人类而引起,主要通过密切接触和呼吸道传播,人类主要通过气溶胶感染,主要表现为社区获得性肺炎。

,入院后病情恶化迅速,生命体征不稳定,SpO2 和氧合指数低,影像学可见双肺散在片状高密度灶,经支气管肺泡灌洗液二代测序证实病原菌为鹦鹉热衣原体。鹦鹉热衣原体是一种细胞内寄生、革兰染色阴性、有特殊的繁殖能力、致病力极强的病原体。鹦鹉热衣原体肺炎是一类人畜共患传染病,由鸟类传播给人类而引起,主要通过密切接触和呼吸道传播,人类主要通过气溶胶感染,主要表现为社区获得性肺炎。

本例患者家中养殖3 只鹦鹉,有鸟类密切接触史,由于未做个人防护措施,可能吸入了带有鹦鹉热衣原体的气溶胶。鹦鹉热衣原体肺炎的临床表现缺乏特征性,常见的表现有发热 、肌肉酸痛、呼吸困难等,严重者可并发肺炎、心肌炎

、肌肉酸痛、呼吸困难等,严重者可并发肺炎、心肌炎 、呼吸衰竭等。本例患者入院后病情进展迅速,诊断为重症肺炎、急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome, ARDS)合并Ⅰ型呼吸衰竭。

、呼吸衰竭等。本例患者入院后病情进展迅速,诊断为重症肺炎、急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome, ARDS)合并Ⅰ型呼吸衰竭。

ARDS 最基础的疗法是机械通气,其中呼气终末正压通气(positive end-expiratory pressure, PEEP)为缓解呼吸衰竭起到了一定效果。但本例患者通过增加氧浓度、PEEP 等仍不能满足其需求,而ECMO 能克服PEEP 的不足,有效进行血液的气体交换和机体组织灌注。ECMO 是采用体外循环技术进行操作和管理的一种辅助治疗手段,其将血液从体内引流至体外,经膜式氧合器氧合后再用血泵将血液灌入体内。

临床上主要用于呼吸功能不全和(或)心脏功能不全的支持,为其功能恢复赢得时间。早期应用ECMO 的严重ARDS 患者,60 d 死亡率明显低于进行机械通气治疗的患者。ECMO 可为极重症呼吸和循环衰竭患者延长生命。

本例患者在有严重ARDS 的同时还合并感染性休克,对其使用ECMO 进行足够长时间的辅助支持治疗,可调节机体氧代谢、酸碱平衡、二氧化碳,使心血管循环系统得到改善。根据指南,如果无禁忌证,且符合以下之一即可考虑应用ECMO: PaO2 / FiO2 <50 mmHg 超过3 h;PaO2 /FiO2 < 80 mmHg 超过6 h;动脉血pH<7..25 并伴有PaCO2 >60mmHg 超过6 h。综合患者的病情,在取得家属同意后立即进行ECMO 支持治疗。

ECMO 具有两种模式:V-A ECMO 是将静脉血引出氧合后由动脉输入,对心肺均有支持作用;静脉-静脉系统体外膜肺氧合(veno-veno extracorporeal membrane oxygenation, V-V ECMO在不改变心肺容量负荷的情况下, 可以克服肺内通气血流比值失衡,解决呼吸衰竭的问题,不过其前提条件是心功能正常,但本例患者血流动力学不稳定,呈感染性休克状态。

而V-A ECMO 通过静脉血的容量转换减轻了心肺负荷,在维持动脉血流较少的情况下,提供更多的氧供满足机体需求。在患者早期诊断不明、同时存在呼吸和循环双重问题的情况下,选择V-A ECMO 为最佳。其中股动静脉转流的V-A ECMO 虽可以解决循环支持问题,然而对于合并有重症肺炎氧合差的情况,却不能改善肺氧合而导致南北综合征。腋动脉或锁骨下动脉与股静脉转流的V-A ECMO 可以提供较好的血流动力学和氧合支持。

本例患者治疗的难点在于病因不明,病程较短,病情进展恶化迅速,有多器官功能衰竭的趋势,病情危重,处理不及时可能会耽误患者的病情进而危及生命。早期实施ECMO 治疗有利于维持患者呼吸以及循环的稳定,延缓疾病的进展,争取时间来确诊疾病,寻找病因,对症治疗。因此本例患者在抗生素抗感染治疗的同时,及时应用ECMO 使心脏及肺得以充分休息,为心脏、肺部病变治愈及功能恢复争取时间,最终取得了良好的疗效。

尽管ECMO 有较多优势,但并发症也同样值得关注,例如出血、栓塞、置管相关并发症、肝素 引起的并发症、卒中、下肢功能障碍等,行ECMO 治疗的患者需完善凝血等相关检查。治疗期间也要实时监测患者的体温、凝血、呼吸等指标,来确保患者的安全。ECMO 用于呼吸衰竭的治疗自H1N1流感的流行在国内得以重视,但目前我国ECMO 的应用仍处于初期阶段,ECMO 的团队建设、ECMO 的核心技术和设备要求以及ECMO 知识的普及均有待提高。

引起的并发症、卒中、下肢功能障碍等,行ECMO 治疗的患者需完善凝血等相关检查。治疗期间也要实时监测患者的体温、凝血、呼吸等指标,来确保患者的安全。ECMO 用于呼吸衰竭的治疗自H1N1流感的流行在国内得以重视,但目前我国ECMO 的应用仍处于初期阶段,ECMO 的团队建设、ECMO 的核心技术和设备要求以及ECMO 知识的普及均有待提高。

来源:陈晓彤,邵栋,齐诗园等.静脉-动脉系统体外膜肺氧合治疗重症鹦鹉热衣原体肺炎一例[J].临床麻醉学杂志,2023,39(09):