HIV阴性的播散性马尔尼菲蓝状菌感染误诊为骨结核1例

作者:深圳市第三人民医院骨科 刘金柱

马尔尼菲篮状菌又称马尔尼菲青霉菌,是篮状菌中唯一的温度双相型真菌,是一种机会感染致死性真菌,在中国南部(广东、广西)和东南亚流行,是艾滋病 患者中第三常见的感染疾病,仅次于结核病和隐球菌病

患者中第三常见的感染疾病,仅次于结核病和隐球菌病 。马尔尼菲篮状菌经血行播散,可感染大多数器官。近年来随着医学发展,免疫功能抑制药物的广泛使用,免疫功能抑制人群如器官移植、恶性肿瘤、白血病、长期应用激素、糖尿病等患者大量增加,非人类免疫缺陷病毒(HIV)马尔尼菲篮状菌感染的发病率也逐渐升高,马尔尼菲篮状菌感染并发骨溶解的患者较罕见,临床症状也不典型,与骨结核病极为相似,容易误诊或延迟诊断,如果不及时诊断治疗,预后较差。笔者回顾性分析于2020-09诊治的1例非HIV播散性马尔尼菲篮状菌感染误诊为骨结核的患者,总结其诊治过程并进行文献复习,报道如下。

。马尔尼菲篮状菌经血行播散,可感染大多数器官。近年来随着医学发展,免疫功能抑制药物的广泛使用,免疫功能抑制人群如器官移植、恶性肿瘤、白血病、长期应用激素、糖尿病等患者大量增加,非人类免疫缺陷病毒(HIV)马尔尼菲篮状菌感染的发病率也逐渐升高,马尔尼菲篮状菌感染并发骨溶解的患者较罕见,临床症状也不典型,与骨结核病极为相似,容易误诊或延迟诊断,如果不及时诊断治疗,预后较差。笔者回顾性分析于2020-09诊治的1例非HIV播散性马尔尼菲篮状菌感染误诊为骨结核的患者,总结其诊治过程并进行文献复习,报道如下。

病例报道

患者,男,36岁,广西梧州人,于2020-09-02入院(深圳市第三人民医院)。患者半年余前无明显诱因出现胸背部疼痛,翻身活动受限,就诊于当地医院,临床考虑继发性肺结核 、胸椎结核,给予异烟肼片

、胸椎结核,给予异烟肼片 0.3g、利福平

0.3g、利福平 0.45g、吡嗪酰胺

0.45g、吡嗪酰胺 1.5g、左氧氟沙星

1.5g、左氧氟沙星 0.5g,每日1次抗结核治疗。自诉乙胺丁醇

0.5g,每日1次抗结核治疗。自诉乙胺丁醇 过敏,且抗结核治疗半年胸背部疼痛未见缓解,2周前右臀部及右髋部疼痛、活动受限,右臀部近坐骨可触及鸡蛋大小软性包块,为求进一步治疗转诊至笔者所在医院。既往无糖尿病、高血压等基础疾病史,无免疫系统疾病,无使用糖皮质激素

过敏,且抗结核治疗半年胸背部疼痛未见缓解,2周前右臀部及右髋部疼痛、活动受限,右臀部近坐骨可触及鸡蛋大小软性包块,为求进一步治疗转诊至笔者所在医院。既往无糖尿病、高血压等基础疾病史,无免疫系统疾病,无使用糖皮质激素 史,HIV抗体阴性。住院检查:肝功能、肾功能正常;血白细胞为12.61×109/L,嗜酸细胞比率为9.3%,嗜酸细胞绝对值为1.17×109/L,单核细胞绝对值为0.97×109/L,淋巴细胞绝对值为2.46×109/L,血小板为440×109/L,血白蛋白为26.9g/L,球蛋白为52.5g/L,C-反应蛋白

史,HIV抗体阴性。住院检查:肝功能、肾功能正常;血白细胞为12.61×109/L,嗜酸细胞比率为9.3%,嗜酸细胞绝对值为1.17×109/L,单核细胞绝对值为0.97×109/L,淋巴细胞绝对值为2.46×109/L,血小板为440×109/L,血白蛋白为26.9g/L,球蛋白为52.5g/L,C-反应蛋白 为128.2mg/L,降钙素

为128.2mg/L,降钙素 原为0.2ng/ml,红细胞沉降率为79mm/h;结核特异性干扰素IFN-γ释放试验阳性,梅毒

原为0.2ng/ml,红细胞沉降率为79mm/h;结核特异性干扰素IFN-γ释放试验阳性,梅毒 血清学抗体、乙型肝炎表面抗原

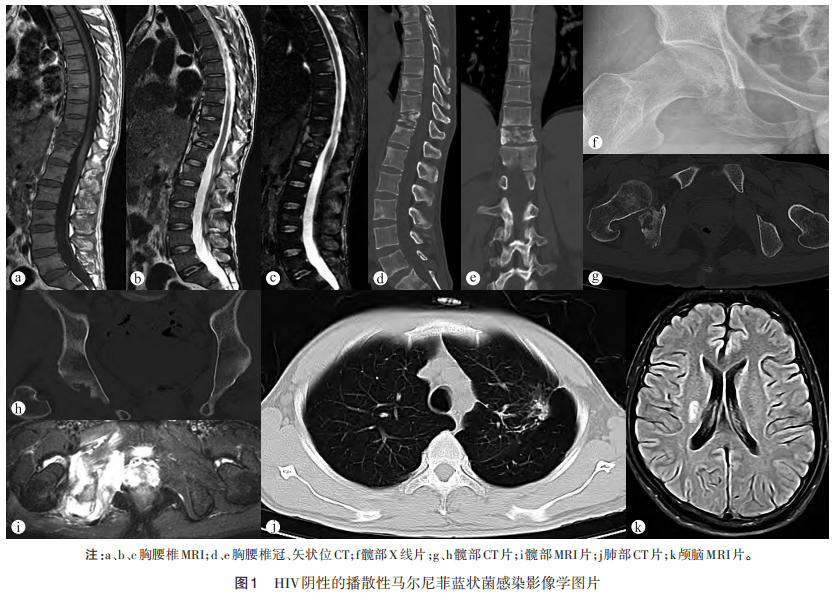

血清学抗体、乙型肝炎表面抗原 、丙型肝炎抗体、HIV抗体均阴性,痰细菌培养、血细菌、真菌均阴性;多次痰标本检查未见抗酸杆菌,痰未找到癌细胞;腰椎穿刺脑脊液常规及生化未见异常,脑脊液结核杆菌DNA、GeneXpert_MTB/RIF均为阴性。影像学检查(图1):胸腰椎MRI显示T11椎体病变伴椎旁脓肿,多发胸腰椎椎体及附件内异常信号;胸腰椎CT显示T11椎体溶骨性破坏、部分病变硬化,未见死骨;髋部X线片显示右侧髋臼、坐骨破坏伴周围脓肿形成;肺CT显示左肺上叶斑片状及条索状高密度影,边界不清与胸膜粘连,右肺下叶纤维索条,考虑慢性炎症;颅脑MRI显示颅内右侧放射冠基底节区腔隙部分软化灶形成,枕大池蛛网膜囊肿。体格检查:患者消瘦

、丙型肝炎抗体、HIV抗体均阴性,痰细菌培养、血细菌、真菌均阴性;多次痰标本检查未见抗酸杆菌,痰未找到癌细胞;腰椎穿刺脑脊液常规及生化未见异常,脑脊液结核杆菌DNA、GeneXpert_MTB/RIF均为阴性。影像学检查(图1):胸腰椎MRI显示T11椎体病变伴椎旁脓肿,多发胸腰椎椎体及附件内异常信号;胸腰椎CT显示T11椎体溶骨性破坏、部分病变硬化,未见死骨;髋部X线片显示右侧髋臼、坐骨破坏伴周围脓肿形成;肺CT显示左肺上叶斑片状及条索状高密度影,边界不清与胸膜粘连,右肺下叶纤维索条,考虑慢性炎症;颅脑MRI显示颅内右侧放射冠基底节区腔隙部分软化灶形成,枕大池蛛网膜囊肿。体格检查:患者消瘦 贫血

贫血 貌,胸背部轻微后凸畸形,胸背部叩痛阳性,翻身活动轻微受限,无双下肢神经症状,右臀部近坐骨可触及鸡蛋大小软性包块,右髋部活动轻微受限,颈部、头皮前胸锁骨区等全身多处皮下淋巴结肿大,颈部及胸前局部皮疹

貌,胸背部轻微后凸畸形,胸背部叩痛阳性,翻身活动轻微受限,无双下肢神经症状,右臀部近坐骨可触及鸡蛋大小软性包块,右髋部活动轻微受限,颈部、头皮前胸锁骨区等全身多处皮下淋巴结肿大,颈部及胸前局部皮疹 。

。

结合患者当地医院诊治经过及笔者所在医院的检查结果,笔者科室考虑诊断为继发性肺结核、胸椎结核、髋臼及坐骨结核伴脓肿形成,需与下列疾病鉴别诊断:①是化脓性脊柱炎,最常见于腰椎,累计2个椎体和其间的椎间盘,椎间隙往往变窄,MRIT2相椎间盘中心和软骨终板信号延长、增强,不连续椎体和椎弓根受累罕见;②是布鲁氏杆菌病,主要累及腰椎,X线片上可见椎体前方骨赘(鹦鹉嘴);③是脊柱真菌感染,虽然罕见,但难与脊柱结核 区分,大部分见于免疫低下患者,表现为椎间盘侵袭不明显,跳跃病变,椎旁脓肿;④是脊柱转移瘤,常累及多个不连续椎体,椎间隙完好,后柱累及多于椎弓根,动态增强MRI可提供一定的鉴别诊断价值;⑤是淋巴瘤,可累及单一椎体、椎弓根或后方结构,常合并椎旁包块,MRIT2相表现为低信号。

区分,大部分见于免疫低下患者,表现为椎间盘侵袭不明显,跳跃病变,椎旁脓肿;④是脊柱转移瘤,常累及多个不连续椎体,椎间隙完好,后柱累及多于椎弓根,动态增强MRI可提供一定的鉴别诊断价值;⑤是淋巴瘤,可累及单一椎体、椎弓根或后方结构,常合并椎旁包块,MRIT2相表现为低信号。

于2020-09-16在全身麻醉下行胸椎后路钉棒系统内固定、前路经胸腔病灶清除、取肋骨植骨融合术,以及右侧髋臼坐骨病灶清除、VSD灌洗引流术。患者胸椎病灶送检骨组织,病理报肉芽肿性炎,符合结核病变,抗酸染色及六胺银染色均为阴性。术后维持抗结核治疗,继续服用异烟肼片0.3g、利福平0.45g、吡嗪酰胺1.5g、左氧氟沙星0.5g,每日1次。术后1周拔除臀部灌洗引流管 并缝合创面,缝合3d后患者臀部创面出现大量脓液流出,窦道形成,局部清创换药,住院治疗1个月余,臀部窦道仍未见愈合,渗液未见减少,同时颈部淋巴结逐渐肿大,胸锁骨区域及耳朵周围皮肤溃烂,头皮反复破溃流脓,部分皮损

并缝合创面,缝合3d后患者臀部创面出现大量脓液流出,窦道形成,局部清创换药,住院治疗1个月余,臀部窦道仍未见愈合,渗液未见减少,同时颈部淋巴结逐渐肿大,胸锁骨区域及耳朵周围皮肤溃烂,头皮反复破溃流脓,部分皮损 自行愈合。患者全身状况逐渐变差,反复发热

自行愈合。患者全身状况逐渐变差,反复发热 ,体温在37.1~39℃波动且发热无明显规律,伴食欲不振、消瘦等。臀部及前胸脓液反复取样行细菌及真菌培养,结核杆菌核酸DNA、GeneXpert_MTB/RIF等检查均未发现病原体,查血显示马尔尼菲真菌抗原阴性,取脓液真菌培养并延长培养时间至2周以上,仍未见阳性结果,最后取颈部及臀部脓液行宏基因二代测序技术(mNGS)检测,检测到马尔尼菲篮状菌22279条序列,结合患者的临床症状,笔者所在团队考虑是马尔尼菲篮状菌感染。遂检测患者血清,显示IFN-γ抗体IgG高滴度,为免疫缺陷患者,后给予两性霉素B抗真菌治疗,1周后患者体温恢复正常,全身情况改善,治疗1个月后,患者皮疹逐渐消失,淋巴结脓肿及髋部脓肿消退,臀部窦道自行愈合,出院予伊曲康唑

,体温在37.1~39℃波动且发热无明显规律,伴食欲不振、消瘦等。臀部及前胸脓液反复取样行细菌及真菌培养,结核杆菌核酸DNA、GeneXpert_MTB/RIF等检查均未发现病原体,查血显示马尔尼菲真菌抗原阴性,取脓液真菌培养并延长培养时间至2周以上,仍未见阳性结果,最后取颈部及臀部脓液行宏基因二代测序技术(mNGS)检测,检测到马尔尼菲篮状菌22279条序列,结合患者的临床症状,笔者所在团队考虑是马尔尼菲篮状菌感染。遂检测患者血清,显示IFN-γ抗体IgG高滴度,为免疫缺陷患者,后给予两性霉素B抗真菌治疗,1周后患者体温恢复正常,全身情况改善,治疗1个月后,患者皮疹逐渐消失,淋巴结脓肿及髋部脓肿消退,臀部窦道自行愈合,出院予伊曲康唑 抗真菌维持治疗7个月。治疗7个月后,患者临床症状消失,2年后电话回访患者,自述恢复良好,未见复发。时隔2年后笔者追溯整理患者的临床资料,发现当时胸椎病灶病理仅提示肉芽肿炎,依然无确切的骨结核证据,取病理科剩余的胸椎病灶石蜡包埋标本重新切片,留取组织白片15片行mNGS检测,结果检出马尔尼菲篮状菌,检出序列数94条,同时检出产粘液分枝杆菌,序列数269234条,慢生黄分枝杆菌,序列40668条。于是笔者联系病理科将剩余的病灶组织重新切片分别做HE染色、六胺银染色、PAS染色,查找真菌、结核及非结核分枝杆菌证据。HE染色片镜下见肉芽肿及死骨,可见浆细胞

抗真菌维持治疗7个月。治疗7个月后,患者临床症状消失,2年后电话回访患者,自述恢复良好,未见复发。时隔2年后笔者追溯整理患者的临床资料,发现当时胸椎病灶病理仅提示肉芽肿炎,依然无确切的骨结核证据,取病理科剩余的胸椎病灶石蜡包埋标本重新切片,留取组织白片15片行mNGS检测,结果检出马尔尼菲篮状菌,检出序列数94条,同时检出产粘液分枝杆菌,序列数269234条,慢生黄分枝杆菌,序列40668条。于是笔者联系病理科将剩余的病灶组织重新切片分别做HE染色、六胺银染色、PAS染色,查找真菌、结核及非结核分枝杆菌证据。HE染色片镜下见肉芽肿及死骨,可见浆细胞 淋巴细胞及中性粒细胞浸润。六胺银染色片镜下发现卵圆形细胞真菌孢子,六胺银染色为黑色(+)。PAS染色片见“腊肠状”酵母相真菌细胞并可见菌体横隔,可见具有横隔的圆形或卵圆形细胞,PAS染色为红色(+)。骨结核无确切的病理学证据。

淋巴细胞及中性粒细胞浸润。六胺银染色片镜下发现卵圆形细胞真菌孢子,六胺银染色为黑色(+)。PAS染色片见“腊肠状”酵母相真菌细胞并可见菌体横隔,可见具有横隔的圆形或卵圆形细胞,PAS染色为红色(+)。骨结核无确切的病理学证据。

讨论

马尔尼菲篮状菌感染临床表现以发热、肺部病变、淋巴结肿大、肝脾肿大、消瘦、贫血、皮肤病变等多种病变共同存在。Xu等报道马尔尼菲篮状菌感染常合并反应性皮肤病变,出现sweet综合征、结节红斑、出疹性脓疱疮和脓疱性银屑病等情况。HIV阴性马尔尼菲篮状菌以肺部症状、发热、贫血、白细胞升高、骨溶解较为多见,因HIV感染者免疫功能低下,导致血流感染概率更高,所以从血液样本中获得阳性培养结果的概率也更高。非HIV的马尔尼菲篮状菌感染患者更容易出现骨溶解,发生全身骨与关节感染。Qiu等报道14例、Bai等报道35例、张建全等报道8例出现溶骨性破坏患者全部发生于HIV阴性人群,大部分无明确免疫抑制的基础疾病。骨痛及溶骨性破坏是非HIV的马尔尼菲篮状菌患者的重要临床特征之一,本例正是无明确基础疾病的患者,这提示临床医师,当无明确免疫抑制基础疾病的患者出现不明原因发热、皮肤病变、淋巴结肿大、肺部症状伴随全身多发脓肿合并多发性溶骨破坏、外周白细胞明显增高时,应注意马尔尼菲篮状菌感染的可能。马尔尼菲篮状菌感染的临床表现、影像学、病理特征等与结核病、非结核分枝杆菌、多发性骨髓瘤 等疾病相似,难鉴别诊断。马尔尼菲篮状菌骨破坏与骨结核病两种感染均具有相似的易感因素和临床表现,临床容易混淆导致误诊误治,马尔尼菲篮状菌感染患者最初容易被误诊为结核病并进行经验性治疗。结合本例诊治经验并查阅相关文献,马尔尼菲篮状菌骨破坏患者受累部位有椎骨(胸腰椎)、股骨、髋臼、髂骨、坐骨、锁骨、肩胛骨、肱骨和胫腓骨、指骨;影像学表现呈现刚开始局限性骨皮质模糊,进而破坏范围扩大呈虫蛀样或小片状骨质破坏,多数形成多部位、多个类圆形、边界较清楚的低密度破坏区,可同时伴局部软组织肿胀或周围脓肿形成。马尔尼菲篮状菌导致的骨破坏和骨结核往往难以从临床上进行鉴别。

等疾病相似,难鉴别诊断。马尔尼菲篮状菌骨破坏与骨结核病两种感染均具有相似的易感因素和临床表现,临床容易混淆导致误诊误治,马尔尼菲篮状菌感染患者最初容易被误诊为结核病并进行经验性治疗。结合本例诊治经验并查阅相关文献,马尔尼菲篮状菌骨破坏患者受累部位有椎骨(胸腰椎)、股骨、髋臼、髂骨、坐骨、锁骨、肩胛骨、肱骨和胫腓骨、指骨;影像学表现呈现刚开始局限性骨皮质模糊,进而破坏范围扩大呈虫蛀样或小片状骨质破坏,多数形成多部位、多个类圆形、边界较清楚的低密度破坏区,可同时伴局部软组织肿胀或周围脓肿形成。马尔尼菲篮状菌导致的骨破坏和骨结核往往难以从临床上进行鉴别。

目前马尔尼菲篮状菌可通过特殊的真菌培养、组织学病理、涂片 等常见方式诊断。传统方式须培养出马尔尼菲篮状菌方能确诊,临床标本的培养,如痰液、淋巴结、组织和骨髓,需在25°C的沙氏葡萄糖

等常见方式诊断。传统方式须培养出马尔尼菲篮状菌方能确诊,临床标本的培养,如痰液、淋巴结、组织和骨髓,需在25°C的沙氏葡萄糖 琼脂上进行,在培养后2~3d内可见的分离物在脑心浸液琼脂上进行继代培养,并在37°C下培养,培养时间最后需大于7d。典型的马尔尼菲青霉菌组织病理检查

琼脂上进行,在培养后2~3d内可见的分离物在脑心浸液琼脂上进行继代培养,并在37°C下培养,培养时间最后需大于7d。典型的马尔尼菲青霉菌组织病理检查 诊断依据是找到“腊肠状”酵母相真菌细胞并可见菌体横隔,可见具有横隔的圆形或卵圆形细胞,胞体大小不一,胞质淡染。特殊染色有六胺银染色(+)、吉姆萨染色(+)、过碘酸雪夫染色(PAS)(+),显微镜下可见脓肿壁有中性粒细胞、巨噬细胞浸润,偶见多核巨细胞,甚至可见融合性肉芽肿结构,或伴有不彻底的干酪样坏死,病理改变均易与结核病的病理混淆,应用特殊染色(PAS、六胺银染色等)可找到马尔尼菲篮状菌病原菌。

诊断依据是找到“腊肠状”酵母相真菌细胞并可见菌体横隔,可见具有横隔的圆形或卵圆形细胞,胞体大小不一,胞质淡染。特殊染色有六胺银染色(+)、吉姆萨染色(+)、过碘酸雪夫染色(PAS)(+),显微镜下可见脓肿壁有中性粒细胞、巨噬细胞浸润,偶见多核巨细胞,甚至可见融合性肉芽肿结构,或伴有不彻底的干酪样坏死,病理改变均易与结核病的病理混淆,应用特殊染色(PAS、六胺银染色等)可找到马尔尼菲篮状菌病原菌。

近几年新兴的诊断手段有传统的聚合酶链式反应 (PCR),包括反转录·聚合酶链反应(RT-PCR)、巢式PCR、多重PCR检测方法,以及更精确的宏基因二代测序技术(mNGS)。mNGS直接提取样本中的基因组DNA进行测序,并将所测序列与专业数据库进行对比,得出样本所含病原体信息并直接分析样本中的病原体谱、丰度及分布情况。与传统检测技术相比,mNGS具有测序高通量、检测时间短(1~2d)、敏感性较高、检测微生物谱广。虽然mNGS在临床中的应用日益广泛,但仍存在一定问题,例如在临床取标本如病理切片或实验室处理检测过程中容易污染标本,从而获取到污染的核苷酸序列,难以有效分辨致病菌和背景菌,且检测成本较高。

(PCR),包括反转录·聚合酶链反应(RT-PCR)、巢式PCR、多重PCR检测方法,以及更精确的宏基因二代测序技术(mNGS)。mNGS直接提取样本中的基因组DNA进行测序,并将所测序列与专业数据库进行对比,得出样本所含病原体信息并直接分析样本中的病原体谱、丰度及分布情况。与传统检测技术相比,mNGS具有测序高通量、检测时间短(1~2d)、敏感性较高、检测微生物谱广。虽然mNGS在临床中的应用日益广泛,但仍存在一定问题,例如在临床取标本如病理切片或实验室处理检测过程中容易污染标本,从而获取到污染的核苷酸序列,难以有效分辨致病菌和背景菌,且检测成本较高。

本例胸椎病灶的第一次病理可见肉芽肿性炎,镜下未见典型的结核明确证据,如结核、淋巴瘤等,也未找到典型马尔尼菲篮状菌真菌,抗酸染色(-)、六胺银染色(-);2年前剩余的胸椎病灶组织的病理切片mNGS检测出马尔尼菲篮状菌,检出序列数94条,同时检出产粘液分枝杆菌,序列数269234条,慢生黄分枝杆菌,序列数40668条,提示该患者马尔尼菲篮状菌感染,可能同时合并非结核分枝杆菌感染;同时患者血清IFN-γ抗体高滴度,存在免疫缺陷。抗IFN-γ自身抗体相关的成人发病免疫缺陷综合征是一种新发现的免疫缺陷疾病,临床表现为对多种机会性感染病原易感,包括马尔尼菲篮状菌、非结核分枝杆菌、非伤寒 沙门菌等,且容易出现多重感染及反复感染,该疾病主要发生在中国台湾、东南亚地区,抗IFN-γ自身抗体阳性患者机会性感染致病菌以非结核分枝杆菌最多见。国内作者报道的致病菌以马尔尼菲篮状菌最常见。非HIV马尔尼菲篮状菌骨破坏合并多重机会性感染(如结核、非结核分枝杆菌、其他细菌等)的患者罕见报道,梁小英等报道了1例腰椎结核术后2个月后切口流脓,分泌物中检出马尔尼菲篮状菌。本例患者颈部及臀部脓液第1次mNGS检测时仅检测出马尔尼菲篮状菌序列,未检测到其他病原菌,第2次胸椎病灶的病理切片mNGS检测出马尔尼菲篮状菌的同时,也检测出非结核分枝杆菌病原菌,而第2次胸椎病灶病理检查明确找到马尔尼菲篮状菌病原菌,不排除第2次mNGS检测时,病理切片及基因检测操作时有被污染的可能性。因此,仍需对该患者进行长期跟踪随访并检测血液中抗IFN-γ抗体,来证实患者是否真正存在非结核分枝杆菌感染及免疫缺陷。

沙门菌等,且容易出现多重感染及反复感染,该疾病主要发生在中国台湾、东南亚地区,抗IFN-γ自身抗体阳性患者机会性感染致病菌以非结核分枝杆菌最多见。国内作者报道的致病菌以马尔尼菲篮状菌最常见。非HIV马尔尼菲篮状菌骨破坏合并多重机会性感染(如结核、非结核分枝杆菌、其他细菌等)的患者罕见报道,梁小英等报道了1例腰椎结核术后2个月后切口流脓,分泌物中检出马尔尼菲篮状菌。本例患者颈部及臀部脓液第1次mNGS检测时仅检测出马尔尼菲篮状菌序列,未检测到其他病原菌,第2次胸椎病灶的病理切片mNGS检测出马尔尼菲篮状菌的同时,也检测出非结核分枝杆菌病原菌,而第2次胸椎病灶病理检查明确找到马尔尼菲篮状菌病原菌,不排除第2次mNGS检测时,病理切片及基因检测操作时有被污染的可能性。因此,仍需对该患者进行长期跟踪随访并检测血液中抗IFN-γ抗体,来证实患者是否真正存在非结核分枝杆菌感染及免疫缺陷。

笔者分析本患者早期误诊原因有以下几点:①患者既往外院诊断肺结核或合并骨结核病史,并行抗结核治疗,容易误导临床医师,导致临床医师很少再考虑其他病症相似及叠加感染的疾病;②临床医师和微生物检验医师缺乏有效沟通,只采用常见培养方法,忽略了特殊细菌生长情况;③马尔尼菲篮状菌骨破坏病理改变容易与结核病的病理混淆,同时临床医师也未能及时与病理科医师建立良好的沟通渠道,病理科医师也容易根据临床提供的患者信息及病史,出现先入为主的情况,发现肉芽肿后并作出结核相关诊断。因此,当病理检查不能提供明确诊断时,临床医师应及时与病理科沟通,针对病理组织展开多方向鉴别,对石蜡包埋病理切片行脱蜡处理再行mNGS检测,这也是一种重要的鉴别诊断手段。

对于马尔尼菲篮状菌感染,常用治疗药物有伊曲康唑、伏立康唑 和两性霉素B等。《中国艾滋病诊疗指南》推荐方案首选两性霉素B或两性霉素B脂质体

和两性霉素B等。《中国艾滋病诊疗指南》推荐方案首选两性霉素B或两性霉素B脂质体 静滴2周,若患者不能耐受两性霉素B时,可采用替代方案,如伊曲康唑、伏立康唑,目前没有针对HIV阴性患者的推荐治疗方法。有文献报道骨溶解患者抗真菌治疗需持续半年以上。Chan等回顾性总结了119例HIV阴性马尔尼菲篮状菌患者的诊疗方法,尽管大多数患者接受了针对马尔尼菲篮状菌的抗真菌治疗,但仍有27.7%非HIV感染者死亡。Kawila等报道,HIV阴性马尔尼菲篮状菌感染患者的死亡率高达29.4%。虽然马尔尼菲篮状菌对抗真菌治疗非常敏感,但病死率仍较高,可能与马尔尼菲篮状菌感染的早期诊断能力有限、容易误诊及延迟诊断有关。临床至今罕见马尔尼菲篮状菌骨溶解行外科手术治疗的相关报道,骨溶解伴脓肿形成不是外科手术指征,马尔尼菲篮状菌骨溶解出现病理性骨折、神经损伤或窦道经久不愈等严重并发症时,在充分抗真菌治疗的基础上可考虑手术治疗,绝大多数患者非手术治疗可达到良好效果。

静滴2周,若患者不能耐受两性霉素B时,可采用替代方案,如伊曲康唑、伏立康唑,目前没有针对HIV阴性患者的推荐治疗方法。有文献报道骨溶解患者抗真菌治疗需持续半年以上。Chan等回顾性总结了119例HIV阴性马尔尼菲篮状菌患者的诊疗方法,尽管大多数患者接受了针对马尔尼菲篮状菌的抗真菌治疗,但仍有27.7%非HIV感染者死亡。Kawila等报道,HIV阴性马尔尼菲篮状菌感染患者的死亡率高达29.4%。虽然马尔尼菲篮状菌对抗真菌治疗非常敏感,但病死率仍较高,可能与马尔尼菲篮状菌感染的早期诊断能力有限、容易误诊及延迟诊断有关。临床至今罕见马尔尼菲篮状菌骨溶解行外科手术治疗的相关报道,骨溶解伴脓肿形成不是外科手术指征,马尔尼菲篮状菌骨溶解出现病理性骨折、神经损伤或窦道经久不愈等严重并发症时,在充分抗真菌治疗的基础上可考虑手术治疗,绝大多数患者非手术治疗可达到良好效果。

综上所述,马尔尼菲篮状菌感染并发骨破坏临床症状不典型,且与骨结核病极为相似,容易误诊或延迟诊断,在类似骨破坏疾病的诊治过程中,需要临床医师与辅助科室(检验科、病理科)及时沟通协作,避免出现惯性思维。如果采用传统检查方法难以有效检测出病原体,可采用mNGS、石蜡包埋的病理组织切片等辅助诊断手段,可提高早期诊断准确率,避免漏诊、误诊。

来源:中国骨与关节损伤杂志2024年3月第39卷第3期