肛管胃肠间质瘤会阴部突出生长MRI表现一例

作者:刘鹏,彭小娟,崔永军,王小琦,甘肃省肿瘤医院

患者女,61岁,以“会阴部肿物进行性增大三年余”主诉入院。患者诉三年前无诱因于会阴部出现一“红枣样”大小包块,无明显疼痛不适,未予重视。两年前包块较前增大,遂就诊于甘肃省肿瘤医院,超声检查示:肛周皮下软组织内探及低回声区,大小约2.6 cm×1.5 cm,外形欠规则,边界清楚,内部回声不均;低回声光团周边及内部探及血流信号,阻力指数为0.92,后患者未行进一步诊治。

因近期肿物增长明显,患者于2019年12月再次到甘肃省肿瘤医院就诊,以“会阴部肿物性质待查”收住入院。患者自发病以来身体其他部位无异常,专科检查:肛门前方可见一大小约8.0 cm×8.0 cm×5.0 cm软组织包块,质韧,边界较清楚,活动度良好,无明显压痛,局部皮肤无红肿、皮温正常。实验室检查:血常规 、尿常规

、尿常规 、肝肾功能均正常。肿瘤标志物

、肝肾功能均正常。肿瘤标志物 癌胚抗原(carcinoma embryonic antigen,CEA)为25 ng/m L、糖类抗原199(carbohydrate antigen 199,CA199)为5.01 U/m L。

癌胚抗原(carcinoma embryonic antigen,CEA)为25 ng/m L、糖类抗原199(carbohydrate antigen 199,CA199)为5.01 U/m L。

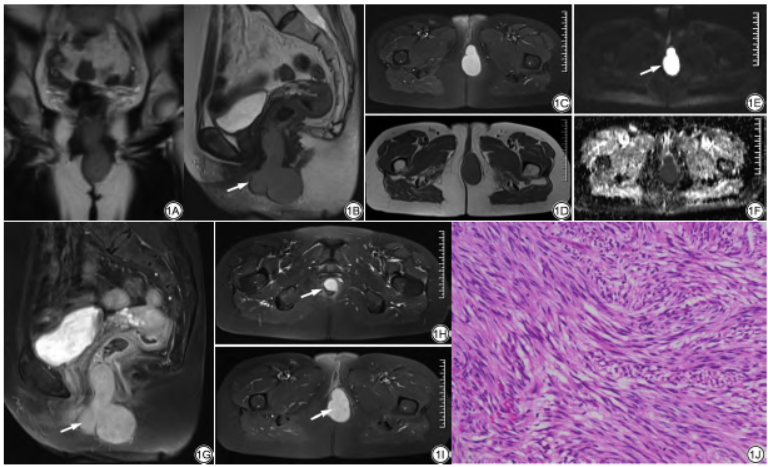

盆腔MRI检查 示:病变位于肛提肌以下水平肛管前壁并向会阴部偏左侧突出,大小约3.2 cm×5.3 cm×7.2 cm,边界清楚,信号尚均匀,可见包膜(图1A、1B);轴位T2WI压脂序列呈明显高信号(图1C),T1WI序列呈等信号(图1D),扩散加权成像(diffusion-weighted imaging,DWI)序列b值为800 s/mm2时呈明显高信号(图1E),表观扩散系数(apparent diffusion coefficient,ADC)图呈低信号(图1F),ADC值为0.67×10-3 mm2/s;增强序列病变明显强化,边界清楚,内部信号欠均匀,轴位增强图像示病变位于肛管前壁并向会阴部偏左侧生长突出(图1G~1I)。

示:病变位于肛提肌以下水平肛管前壁并向会阴部偏左侧突出,大小约3.2 cm×5.3 cm×7.2 cm,边界清楚,信号尚均匀,可见包膜(图1A、1B);轴位T2WI压脂序列呈明显高信号(图1C),T1WI序列呈等信号(图1D),扩散加权成像(diffusion-weighted imaging,DWI)序列b值为800 s/mm2时呈明显高信号(图1E),表观扩散系数(apparent diffusion coefficient,ADC)图呈低信号(图1F),ADC值为0.67×10-3 mm2/s;增强序列病变明显强化,边界清楚,内部信号欠均匀,轴位增强图像示病变位于肛管前壁并向会阴部偏左侧生长突出(图1G~1I)。

会阴部肿块穿刺活检组织病理检查 ,结合组织形态及免疫组化,符合胃肠间质瘤(gastrointestinal stromal tumor,GIST)。2020年1月7日行会阴部及肛管肿物手术切除,组织病理学检查:由梭形细胞构成,排列成束状及栅状,核分裂象可见。免疫组化结果:Desmin(-)、SMA(+)、S-100(-)、EMA(-)、CD117(+)、CD34(+)、Ckpan(-)、Ki-67(+10%)、DOG1(+)、Syn(-)、Cg A(-)、CD56(小灶性+),符合GIST(图1J)。

,结合组织形态及免疫组化,符合胃肠间质瘤(gastrointestinal stromal tumor,GIST)。2020年1月7日行会阴部及肛管肿物手术切除,组织病理学检查:由梭形细胞构成,排列成束状及栅状,核分裂象可见。免疫组化结果:Desmin(-)、SMA(+)、S-100(-)、EMA(-)、CD117(+)、CD34(+)、Ckpan(-)、Ki-67(+10%)、DOG1(+)、Syn(-)、Cg A(-)、CD56(小灶性+),符合GIST(图1J)。

图1 女,61岁,肛管胃肠间质瘤。1A:冠状位T2WI图像示病变呈略高信号;1B:矢状位T2WI图像示病变位于肛管前壁并向会阴部突出,边界清楚,信号均匀,可见包膜(箭);1C:T2WI压脂序列图像示病变呈明显高信号;1D:T1WI序列图像示病变呈等信号;1E:扩散加权成像(DWI)序列图像示病变呈明显高信号(箭);1F:表观扩散系数(ADC)图示病变呈低信号,ADC值为0.67×10-3 mm2/s;1G~1I:T1WI增强序列图像示病变明显强化(箭);1J:病理图片(HE×100)。

讨论

GIST是胃肠道最常见的间叶源性肿瘤,可发生在消化道的任何部位。一项全球GIST流行病学研究,胃的发生率为55.6%,小肠31.8%,结直肠6.0%,食管0.7%,发生在肛管的罕见,也可发生在网膜、腹膜后、阴道、会阴部、膀胱、肝脏等胃肠道之外的组织。

GIST起源于胃肠道卡哈尔间质细胞(interstitial cell of Cajal,ICC)或与其同源的间叶干细胞,其生物学行为多样,20%~25%的患者可表现出恶性行为,按照美国国立卫生研究院(National Institutes of Health,NIH)GIST危险度分级方案(2008年改良版)的标准,GIST可分为极低度、低度、中度和高度复发危险四级,危险度分级不同临床治疗方案及预后也不同。

GIST的确诊依靠病理学检查,组织学上按瘤细胞的形态分为梭形细胞型(70%)、上皮样细胞型(20%)和梭形细胞-上皮样细胞混合型(10%),免疫组织化学检测推荐采用CD117、DOG1、CD34、SDHB和Ki-67五个标志物,大多数GIST病例具有C-KIT或PDFGRA基因的突变。CD117是GIST的特征性标志物,CD117、CD34、DOG1的阳性表达对GIST的诊断起指导作用,但其阳性的软组织肿瘤不一定是GIST,少数平滑肌肉瘤、滑膜肉瘤及黑色素瘤罕见表达,但这些肿瘤不存在C-KIT或PDFGRA基因突变。

影像学检查在GIST的检出定位、诊断与鉴别诊断、危险度评估、手术辅助信息和靶向治疗疗效预测及评价等方面有重要的价值。超声检查可以对GIST进行一定程度的定位诊断,并能根据肿物大小(≥5.0 cm)、形态不规则、边界不清晰、囊实混合回声对其危险程度进行初步判断,对临床决策和预后评估具有一定的参考价值。

胃肠道为空腔脏器,多层螺旋CT检查 由于操作方便、扫描速度快、可多平面重建等优势,成为GIST检出、定位、诊断、危险度评估和治疗前后疗效评价首选的影像学检查手段。CT检查前胃肠道的清洁、低张充盈及多期增强、多平面重建等规范化操作对于小GIST(特指直径<2 cm的GIST)检出、定位及随访有一定意义。

由于操作方便、扫描速度快、可多平面重建等优势,成为GIST检出、定位、诊断、危险度评估和治疗前后疗效评价首选的影像学检查手段。CT检查前胃肠道的清洁、低张充盈及多期增强、多平面重建等规范化操作对于小GIST(特指直径<2 cm的GIST)检出、定位及随访有一定意义。

GIST按生长方式可分为Ⅰ型(壁间型)、Ⅱ型(腔内型)、Ⅲ型(腔外型)、Ⅳ型(哑铃型)。MRI检查软组织的分辨率高,多序列、多方位成像更容易观察其不同的生长方式及与周围组织的关系,功能成像可以提供更多的病灶内部信息。GIST在MRI上大多表现为胃肠道腔内或腔外肿物,局部与胃肠道管壁相连、分界不清,T1WI呈等信号,T2WI呈高信号,多为富血供、明显强化,DWI为高信号,肿瘤较大时出现出血、坏死、囊变表现为混杂信号。

高危险度组肿瘤ADC值为(1.121±0.297)×10-3 mm2/s,明显低于中低危险度组ADC值(1.366±0.395)×10-3 mm2/s)和低危险度ADC值(1.780±0.698)×10-3 mm2/s。TANG等研究表明,GIST靶向治疗仅2周后,ADC值的变化率(%ΔADC)即在不同疗效组间出现差异,诊断效能AUC值达到0.882。对于直肠、肛管及会阴部等特定部位,MRI检查在显示病变与肠壁及邻近组织结构的解剖细节方面优于CT检查,直肠肛管GIST单发常见,呈类圆形或分叶状团块,大多边界清晰,恶性者边界不清,其周围淋巴结较少见。

本病例发生在肛管,呈腔内型并向会阴部突出生长,其影像特征与既往文献相符,ADC值较低提示危险度分级高。肛管GIST需与肛管癌及淋巴瘤鉴别。肛管癌表现为管壁偏心增厚,浸润性生长,边缘毛糙,分界不清,括约肌常可见侵犯,T1WI呈等或稍低信号,T2WI呈稍高信号,DWI上肿瘤实性部分扩散受限,增强扫描明显强化或不均匀强化,周围可见淋巴结转移。肛管直肠淋巴瘤表现为偏心或环形附壁肿物,范围较大,DWI扩散受限程度高,增强轻中度强化。该患者于术后定期门诊复查,截止2022年8月未见复发转移。

综上所述,肛管GIST临床罕见,可向会阴部生长突出,临床表现无特异性,病理学检查是金标准。由于肿瘤发生部位的特殊性,CT检查价值有限,MRI在肿瘤准确定位、病变范围及邻近结构侵犯判定方面有很大的优势,肿瘤的大小、形态、边界、信号均匀性、血供特点及ADC值在GIST危险度预测及疗效评价方面有重要的价值。

来源:刘鹏,彭小娟,崔永军等.肛管胃肠间质瘤会阴部突出生长MRI表现一例[J].磁共振成像 ,2023,14(03):142-143+164.

,2023,14(03):142-143+164.