舌恶性外周神经鞘膜瘤1例

作者:刘毅博,吴迪,伦晓涵,代炜,中国医科大学附属口腔医院口腔颌面外科

恶性外周神经鞘膜瘤(malignant peripheral nerve sheath tumor,MPNST),过去又称为恶性神经鞘瘤、恶性施万瘤、神经纤维肉瘤等,是一种较为罕见的神经源性恶性肿瘤,约占软组织肉瘤 的5%。MPNST 近50% 发生在躯干,30% 发生在四肢,20% 发生在头颈部。发生于口腔内者罕见,迄今为止,报道发生于下颌骨2 例,口底区3 例,腭部2 例,下唇、颊部、舌根、咽旁间隙各1 例,未见位于舌前2/3 的报道。本文报道1例位于舌侧缘的MPNST,并结合文献复习总结该病的临床特点、诊断及治疗。

的5%。MPNST 近50% 发生在躯干,30% 发生在四肢,20% 发生在头颈部。发生于口腔内者罕见,迄今为止,报道发生于下颌骨2 例,口底区3 例,腭部2 例,下唇、颊部、舌根、咽旁间隙各1 例,未见位于舌前2/3 的报道。本文报道1例位于舌侧缘的MPNST,并结合文献复习总结该病的临床特点、诊断及治疗。

1.病例报告

患者,47 岁,男性,2021 年1 月以“右舌肿胀疼痛”为主诉就诊。现病史:发现右舌包块2 月余,初起时约“玻璃球”大小,无麻木或其他不适症状。肿物体积快速增大,表面黏膜部分破溃,破溃处疼痛。既往史:既往体健,吸烟20 余年,否认神经纤维瘤病史及家族史。专科检查:舌体运动功能良好,右舌侧缘中部可见一约2.5 cm×2.5 cm×2.0 cm类圆形肿物,内侧缘接近中线,黏膜表面颜色微红,肿物质地较韧,触之光滑,触痛(−),无明显活动度。肿物与右下颌磨牙邻近处可见一约1.5 cm×1 cm 溃疡面,触痛(+)(图1)。双侧颌下及颏下区未触及明显肿大淋巴结。

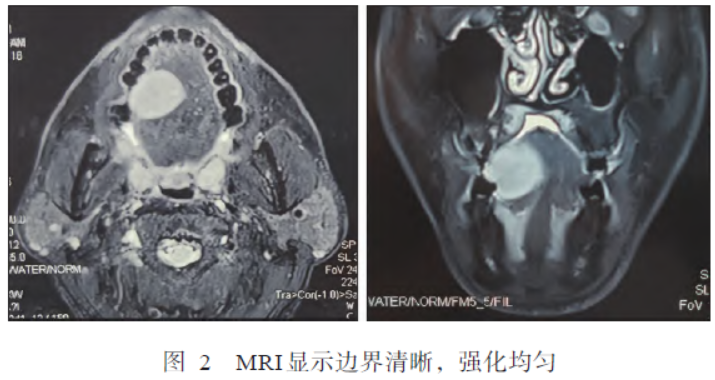

MRI 示: 右侧舌体见类圆形肿物, 21.1 mm×23.4 mm×25.4 mm,边界清晰,信号均匀(图2)。

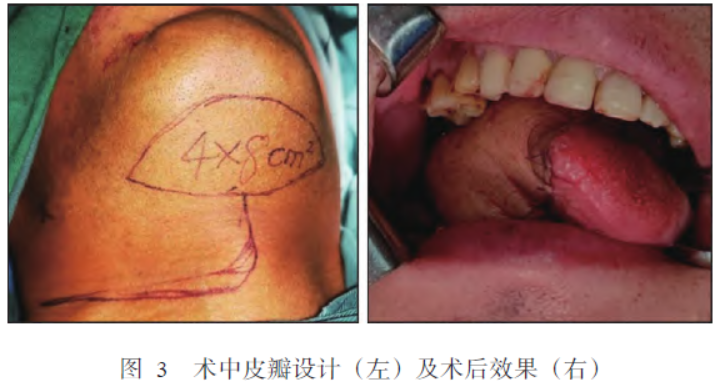

肺CT、肝胆脾彩超及生化检查结果无异常。初步诊断考虑为间叶源性恶性肿瘤。先行组织病理活检术,未给出明确诊断,建议取较多组织再送检。考虑到肿瘤生长速度较快,再行组织病理活检术可能会进一步刺激肿瘤,在与患者及家属沟通后,决定直接手术切除肿瘤。于全麻下行“右舌肿物扩大切除术、颏下动脉岛状瓣转移修复术,气管切开术”。术前颏下动脉岛状瓣设计及术后即刻修复效果见图3。

病灶周围扩大约1.5 cm完整切除肿物,术中病理未给出明确的诊断结果,但安全缘均为阴性。术后病理结果:鳞状上皮下可见增生的梭形细胞,平行排列或呈漩涡状,可见少量多核细胞及炎症细胞。免疫组织化学结果:波形蛋白(Vimentin)(+)、S-100 (+)、平滑肌肌动蛋白(smooth muscle actin,SMA)(血管+)、CD68 (散在+)、CD34 (血管+)、ERG基因(血管+)、Ki-67 (50%+)。诊断:恶性间叶源性肿瘤,考虑MPNST (图4)。

根据美国肿瘤联合会第8 版头颈癌分期指南,本例患者TNM分期为T2N0M0,处于疾病的早期阶段。术后患者局部术区恢复良好,语言及进食功能基本恢复,建议患者进一步行放射治疗,患者因个人原因未行放射治疗。术后5 个月随访,局部无复发。

2.讨论

MPNST 是一种恶性程度较高的软组织肉瘤,高发年龄为40~50 岁,无明显性别差异。MPNST的诊断较为困难,因并无特异性的诊断标准,常需要综合考虑临床特点、辅助检查与免疫组织化学,以病理诊断为最终标准。

MPNST 的大小不等,最大可超过10 cm,一般>5 cm时预后较差。MPNST主要发生于三叉神经或听神经,常来源于Ⅰ型神经纤维瘤病(the firsttype of nerve fibroma,NF-1) 恶变,约占50%,其次为散发型病例(无既往史)(约40%),放疗引起的病例约占10%。口腔内MPNST 散发型较多,NF-1 来源较少。来源于NF-1 的MPNST 患者发病时一般较年轻,主要症状为原发神经纤维瘤突然出现疼痛、局部浸润、出血或体积增大等变化,所以NF-1 一旦出现症状变化应立即评估是否恶变。

散发型MPNST 患者的发病年龄偏大,临床表现不典型,主要为包块无痛性的缓慢增大,可伴有局部麻木,直到压迫周围组织时才出现明显症状。本例患者考虑为散发型,因为既往无神经纤维瘤病史,起病时并无明显不适症状,直到肿物增大、局部产生溃疡后才出现疼痛症状。

CT 检查常表现为外形不规则的软组织肿块,边缘光滑或模糊,肿块内不均匀强化,实性部分呈斑片状、网格状强化,低密度区不强化,常与神经分界不清。MRI 检查大部分在T1 表现为等或低信号,T2 呈等、稍高或混杂高信号。MRI 常有3 种特殊征象。1) 不典型靶征:中心区低信号形状不规则,周边有毛刺,边缘粗糙,压脂像上更为明显,增强时中心低信号瘤体部分强化,周围高信号瘤体不强化。2) 神经出入征:肿瘤向周边浸润并沿神经干扩展,表现为神经正常结构消失,呈结节样、团块样或串珠样增粗。3) 束征:常认为是神经元损害的标志,主要表现为T2 高信号区出现多个环状低信号灶,一般出现在低度恶性的MPNST 中。

本病例MRI 显示肿物边界较清,质地均匀,并未表现出特征性的影像。Ramalingam等报道的病例也具有与本病例相似的影像学表现。MPNST 的诊断主要依赖病理检查 。病理学上,MPNST 可大致分为纤维细胞型、上皮细胞型及混合型3 种。纤维细胞型主要由排列紧密的梭形细胞组成,核分裂与有丝分裂现象较为常见;上皮细胞型瘤细胞较大,呈圆形或多边形,核呈卵圆形,核仁大而明显。肿瘤内血管丰富,有时可见组织坏死和出血,当出现组织坏死时常提示预后不佳。

。病理学上,MPNST 可大致分为纤维细胞型、上皮细胞型及混合型3 种。纤维细胞型主要由排列紧密的梭形细胞组成,核分裂与有丝分裂现象较为常见;上皮细胞型瘤细胞较大,呈圆形或多边形,核呈卵圆形,核仁大而明显。肿瘤内血管丰富,有时可见组织坏死和出血,当出现组织坏死时常提示预后不佳。

免疫组织化学中,一般S-100 蛋白阳性表达率较高(50%~80%),随着恶性程度增加,S-100 蛋白阳性率逐渐降低甚至呈阴性;Vimentin 一般为阳性,CD34 部分阳性,Ki-67 阳性率为5%~65%,一般认为高表达的Ki-67 显示细胞生长活跃,大于20% 时提示预后较差。本病例中Vimentin、S-100 与CD34 呈阳性,与以往研究相符,而Ki-67 为50%+,可能预示着愈后较差。MPNST的5 年生存率为30%~50%,NF-1 来源患者预后更差。局部复发率为40%~65%,是软组织肿瘤中复发率最高的肿瘤之一。

转移主要通过直接扩散,远处转移率为40%~60%,最常转移至肺部,约50% 存在血行转移,淋巴转移较罕见。MPNST 的首选治疗方法是手术治疗,对于早期患者有治愈可能。有学者认为应扩大3~5 cm切除以获得阴性切缘,术后辅助局部放疗可提高生存率。阳性切缘的复发率极高,约为阴性切缘的2.4 倍,死亡率为阴性切缘的1.8 倍,且术后放疗无法降低复发率,所以初次手术获得阴性切缘非常关键。

本病例肿物边界较清,为尽可能彻底切除肿物并保存舌体以维持功能,选择扩大1.5 cm切除肿物,术中安全缘均为阴性。对于局部缺损的修复,笔者认为颏下动脉岛状瓣是一个合适的选择,颏下动脉岛状瓣具有制取简单、供区并发症少、不需要显微血管吻合等一系列优点,且其厚度与柔软度适合于舌体的修复,可以用较小的代价获得较好的功能恢复。在使用颏下动脉岛状瓣时,颏部淋巴结的转移情况是常被担心的问题,而对于肉瘤来说,淋巴转移较为罕见,对于临床上未发现颈部转移的患者,可以考虑使用颏下动脉岛状瓣来修复软组织缺损。

MPNST 的化疗研究正在逐渐深入,目前异环磷酰胺 和阿霉素联合使用效果较好,但单纯使用化疗的效果因综合治疗的使用而难以评估。分子学上,对于MPNST 的生长机制与通路的研究也正在进行,有研究报道以血管生成相关分子为靶点的节律治疗(依托泊苷

和阿霉素联合使用效果较好,但单纯使用化疗的效果因综合治疗的使用而难以评估。分子学上,对于MPNST 的生长机制与通路的研究也正在进行,有研究报道以血管生成相关分子为靶点的节律治疗(依托泊苷 +环磷酰胺+泼尼松龙

+环磷酰胺+泼尼松龙 )对于MPNST 有很好的效果,且能用于传统化疗无效的患者。肿瘤复发时,对于体积较小、位置浅表的肿瘤可选择手术治疗,而对于体积较大难以手术切净、位置深在或多处复发的肿瘤一般采用放化疗,但尚不能有效延长患者的生存期,如何应对复发的MPNST仍是一个难题。

)对于MPNST 有很好的效果,且能用于传统化疗无效的患者。肿瘤复发时,对于体积较小、位置浅表的肿瘤可选择手术治疗,而对于体积较大难以手术切净、位置深在或多处复发的肿瘤一般采用放化疗,但尚不能有效延长患者的生存期,如何应对复发的MPNST仍是一个难题。

相比于其他部位,口腔内的MPNST 更易被早期发现,因为此区域组织紧密,且肿物早期便会影响功能;但口腔内的MPNST 治疗更加困难,因为口腔局部组织结构较特殊,重要结构多,扩大切除会影响局部功能,所以常不能扩大至理想的范围进行切除,同时术后辅助治疗也不如其他区域容易,术后局部控制效果相对较差。

回顾过往文献,2 例MPNST (1 例口底,1 例下颌骨) 病例随访12 个月未复发,1 例(舌根) 病例术后18 个月复发,1 例(口底) 病例术后8 个月复发,1 例(下颌骨) 病例术后4 个月复发,总体预后较差。通过本病例及文献回顾可知,MPNST 在口腔内发病率较低,发生在舌部的更为罕见。仅通过临床表现及辅助检查常不能明确诊断MPNST,需通过病理检查才能够确诊。

手术切除是治疗MPNST的首选方法,初次手术获得阴性切缘能最大程度的改善预后,同期可使用颏下动脉岛状瓣恢复舌体形态及功能,术后放疗可提高预后效果。术后应加强随访,以尽早发现并扩大切除复发灶。对于难以切除干净或全身转移的肿瘤,传统的放化疗可能并无作用,分子学上的进一步研究可能是攻克此类疾病的钥匙。

来源:刘毅博,吴迪,伦晓涵,代炜.舌恶性外周神经鞘膜瘤1例[J].华西口腔医学杂志,2023,41(03):361-364.