肝透明细胞癌误诊1例

作者:宁乃鹏,王清涛,河北省清河县人民医院医学影像科

患者 女,61岁。右上腹部持续性钝痛,阵发性加剧入院。患者慢性乙型病毒性肝炎、肝硬化 病史30余年。查体:右上腹部压痛,无反跳痛及肌紧张,墨菲氏征阳性,未触及包块。实验室检查:AFP(-)、CEA(-)、乙肝表面抗原(HBsAg)(+)、乙肝表面抗体(HBeAb)(+)、乙肝核心抗体(HBcAb)(+)。

病史30余年。查体:右上腹部压痛,无反跳痛及肌紧张,墨菲氏征阳性,未触及包块。实验室检查:AFP(-)、CEA(-)、乙肝表面抗原(HBsAg)(+)、乙肝表面抗体(HBeAb)(+)、乙肝核心抗体(HBcAb)(+)。

超声检查:肝右叶探及约51 mm×45 mm稍强回声团,形态欠规则,边界尚清,内回声不均,其下方紧邻胆囊,胆囊受压大小约99 mm×40 mm, 边界欠清,壁不均匀增厚,内为不均质回声几乎充满囊腔。

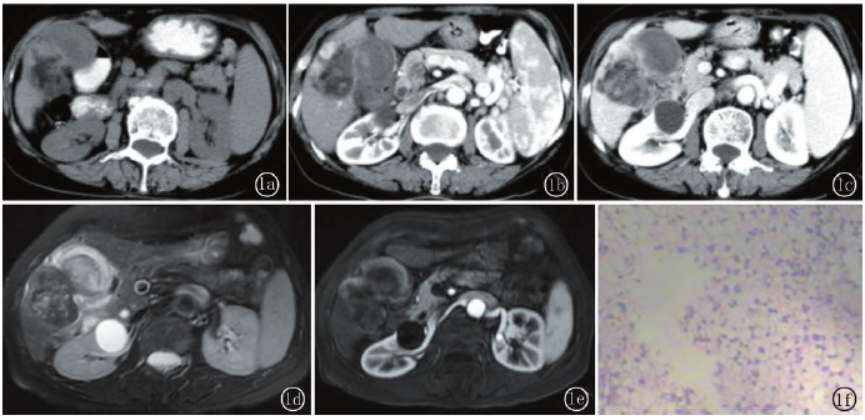

CT 检查:肝右前叶可见一形态不规则的不均匀低密度影大小约3.8 cm × 2.7 cm, 边界模糊,内可见脂肪样密度影及多发类圆形稍高密度影,平扫CT值约-10~30 HU(图1a),增强扫描病灶实性成分呈轻度强化,其内脂肪密度影及多发类圆形稍高密度影,未见明显强化,病灶边缘与增厚胆囊壁分界不清,增厚胆囊壁轻度强化,与病灶实性成分强化程度相仿(图1b, 1c)。诊断为肝右前叶混杂密度影,错构瘤可能性大。

MRI:显示肝右叶下段短、长T1信号,等、长T2混杂信号(图1d),部分信号于压脂像呈低信号,增强扫描动脉期病灶不均匀强化(图1e),静脉期及延迟期持续强化。诊断为血管平滑肌脂肪瘤破裂可能性大。

手术及病理:探查见腹腔少量淡血性渗出,肝脏体积缩小,肝脏胆囊床处可触及约50 mm×50 mm质硬肿物,胆囊水肿 ,肿物脏面及胆囊与周围组织黏连。切除组织送病理:肝脏肿物内为坏死样组织及血凝块,胆囊水肿充血,内充满坏死组织及血凝块。病理诊断:肝透明细胞癌,侵透胆囊肌层,见脉管内瘤栓(图1f)。

,肿物脏面及胆囊与周围组织黏连。切除组织送病理:肝脏肿物内为坏死样组织及血凝块,胆囊水肿充血,内充满坏死组织及血凝块。病理诊断:肝透明细胞癌,侵透胆囊肌层,见脉管内瘤栓(图1f)。

图1a CT 平扫肝右叶实性肿块影,边界欠清,平扫呈不均匀低密度影,中心可见脂肪样低密度影;图1b,1c 增强动脉期实性部分轻度强化,门静脉期及延迟期持续强化,与肝实质强化程度相近;图1d MRI肝右叶病灶呈短T2信号,中心混杂点状等长T2信号;图1e 增强扫描病灶边缘及胆囊壁轻度强化,胆囊受压,胆囊壁受侵;图1f 病理显示肝透明细胞癌,侵透胆囊肌层,见脉管内瘤栓

讨论

原发性肝脏透明细胞癌是原发性肝细胞癌 的一种罕见的特殊类型,发生率约占肝癌的0.9%~8.8%,但肝透明细胞癌患者甲胎蛋白不高,其临床症状缺乏特异性,多表现为乙肝病史,因右上腹痛不适或伴乏力来院,少数患者无任何临床症状。本例患者为女性,有慢性乙肝病史,因上腹压痛来院,符合原发性肝透明细胞癌临床症状,但本例患者胆囊炎、胆囊结石可解释腹痛来源,因此不易直接诊断肝透明细胞癌。肝透明细胞癌细胞胞质内富含糖原或脂肪,因此为透明状,组织学上大多为中度分化,细胞器体积和数量均明显减少。

的一种罕见的特殊类型,发生率约占肝癌的0.9%~8.8%,但肝透明细胞癌患者甲胎蛋白不高,其临床症状缺乏特异性,多表现为乙肝病史,因右上腹痛不适或伴乏力来院,少数患者无任何临床症状。本例患者为女性,有慢性乙肝病史,因上腹压痛来院,符合原发性肝透明细胞癌临床症状,但本例患者胆囊炎、胆囊结石可解释腹痛来源,因此不易直接诊断肝透明细胞癌。肝透明细胞癌细胞胞质内富含糖原或脂肪,因此为透明状,组织学上大多为中度分化,细胞器体积和数量均明显减少。

戴平丰等认为肝透明细胞癌CT平扫 密度低与肿瘤细胞内含有较多糖原和脂质成分有关,脂质成分含量较多时病灶内可见簇状脂肪样密度影。本例患者病灶CT表现为多发混杂密度影,中心可见脂肪密度影,符合肝透明细胞癌CT表现;该病灶增强扫描动脉期实性成分轻度强化,静脉期持续强化,故易误诊为血管平滑肌脂肪瘤。

密度低与肿瘤细胞内含有较多糖原和脂质成分有关,脂质成分含量较多时病灶内可见簇状脂肪样密度影。本例患者病灶CT表现为多发混杂密度影,中心可见脂肪密度影,符合肝透明细胞癌CT表现;该病灶增强扫描动脉期实性成分轻度强化,静脉期持续强化,故易误诊为血管平滑肌脂肪瘤。

血管平滑肌脂肪瘤属于良性肿瘤,而本病灶周围实性成分与增厚胆囊壁分界不清,且与胆囊壁强化方式相同,表明该肿物倾向于恶性,侵及胆囊肌层。本例肝透明细胞癌侵及胆囊较单纯透明细胞癌诊断困难,诊断时还需要与普通肝癌、胆囊癌 肝转移、转移性透明细胞癌鉴别。普通肝癌增强扫描呈“快进快出”表现,与本例患者肝脏病灶强化方式不一,可以除外肝癌可能;本例患者检查未发现黄疸

肝转移、转移性透明细胞癌鉴别。普通肝癌增强扫描呈“快进快出”表现,与本例患者肝脏病灶强化方式不一,可以除外肝癌可能;本例患者检查未发现黄疸 、胆管扩张等胆系症状,胆囊癌基本排除;患者余各脏器未见阳性发现,排除转移性透明细胞癌可能。

、胆管扩张等胆系症状,胆囊癌基本排除;患者余各脏器未见阳性发现,排除转移性透明细胞癌可能。

总之,肝透明细胞癌的影像表现及临床表现均不典型且报道较少,多属于个案报道,但临床诊断工作中仍不能大意,如果患者有乙肝病史,肝内出现一含有脂质成分的较低密度病灶,并为恶性表现,且增强时表现为“缓进缓出”,应高度警惕肝透明细胞癌的可能性。

来源:宁乃鹏,王清涛.肝透明细胞癌误诊1例[J].医学影像学杂志,2023,33(03):430+434.