MR小肠造影联合弥散加权成像诊断儿童肠白塞病

作者:王瑞珠 ,席艳丽,仰飞,王颖,南京医科大学附属儿童医院放射科

,席艳丽,仰飞,王颖,南京医科大学附属儿童医院放射科

白塞病(Behcet's disease, BD)是罕见的慢性复发性血管炎性疾病,在儿童发病率较低,以复发性口腔及生殖器溃疡、皮肤和眼部损害为早期及常见临床表现。肠BD为BD的亚型之一,以胃肠道溃疡及相关胃肠道症状为特征,可致消化道出血 甚至穿孔等严重并发症;肠BD患儿胃肠道受累较成人更为严重。

甚至穿孔等严重并发症;肠BD患儿胃肠道受累较成人更为严重。

对于肠BD,仅凭临床症状难以准确评估病情,肠镜 检查亦无法观察肠外组织,腹部CT

检查亦无法观察肠外组织,腹部CT 则存在电离辐射等局限性。MR小肠成像(MR enterography, MRE)软组织分辨率高,现已广泛用于诊断炎症性肠病和评价治疗效果。弥散加权成像(diffusion weighted imaging, DWI)可通过评估组织水分子弥散特征而无创获得更多疾病信息。本研究观察MRE联合DWI诊断儿童肠BD的价值。

则存在电离辐射等局限性。MR小肠成像(MR enterography, MRE)软组织分辨率高,现已广泛用于诊断炎症性肠病和评价治疗效果。弥散加权成像(diffusion weighted imaging, DWI)可通过评估组织水分子弥散特征而无创获得更多疾病信息。本研究观察MRE联合DWI诊断儿童肠BD的价值。

1.资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2017年2月—2022年3月南京医科大学附属儿童医院收治的9例肠BD患儿,男3例、女6例,年龄8~13岁、中位年龄11岁;均符合BD国际评分标准及2015年诊断儿童BD标准;病程0.6~4.0年,中位病程2.5年;胃肠道症状中,8例腹痛,3例腹泻 ,2例恶心呕吐,食欲减退及消化道出血各1例;胃肠道外症状以口腔溃疡最多见(8例),5例见皮疹

,2例恶心呕吐,食欲减退及消化道出血各1例;胃肠道外症状以口腔溃疡最多见(8例),5例见皮疹 、2例会阴部溃疡、2例视物模糊及1例头痛

、2例会阴部溃疡、2例视物模糊及1例头痛 ;8例实验室检查C反应蛋白升高,7例红细胞沉降率加快,5例白细胞增高,4例血红蛋白

;8例实验室检查C反应蛋白升高,7例红细胞沉降率加快,5例白细胞增高,4例血红蛋白 浓度下降及4例抗核抗体阳性;8例胃肠镜检查显示回盲部、回肠末端溃疡,4例十二指肠溃疡,4例结肠溃疡,3例胃炎结肠炎,1例食管溃疡及1例末端回肠瘘。

浓度下降及4例抗核抗体阳性;8例胃肠镜检查显示回盲部、回肠末端溃疡,4例十二指肠溃疡,4例结肠溃疡,3例胃炎结肠炎,1例食管溃疡及1例末端回肠瘘。

1.2 仪器与方法

检查前晚予口服复方聚乙二醇 电解质散50 ml/kg体质量,或以乳果糖

电解质散50 ml/kg体质量,或以乳果糖 15 ml导泻。检查前禁食、禁水4~6 h,前1.5 h嘱患儿分次于1 h内口服2.5%甘露醇

15 ml导泻。检查前禁食、禁水4~6 h,前1.5 h嘱患儿分次于1 h内口服2.5%甘露醇 ,年龄<10岁者饮800ml以上,不超过1 000 ml,≥10岁者饮1 000~1 500 ml;检查前进行屏气训练,并静脉注射山莨菪碱

,年龄<10岁者饮800ml以上,不超过1 000 ml,≥10岁者饮1 000~1 500 ml;检查前进行屏气训练,并静脉注射山莨菪碱 0.2 mg/kg体质量。

0.2 mg/kg体质量。

采用Philips Achieva 3.0T超导MR仪及腹部阵控相表面线圈,嘱患儿仰卧,予腹部加压,行腹部扫描,范围自膈面至耻骨联合上缘;参数:冠状位单次激发快速自旋回波(turbo spin echo, TSE)T2W,TR 880 ms,TE 80 ms; 冠状位快速梯度回波(turbo fast echo, TFE)T1W,TR 10.0 ms,TE 2.3 ms;冠状位超快速平衡稳态自由进动(balanced turbo field echo, BTFE)T2W,TR 2.84 ms, TE 1.42 ms; 冠状位T2频率衰减反转恢复(spectral attenuated inversion recovery, T2-SPAIR)序列,TR 844 ms,TE 70 ms;轴位DWI,b值为0、50、600及1 000 s/mm2,TR 4.06 ms, TE 1.22 ms。

平扫结束后以流率2~3 ml/s经静脉注射对比剂钆喷替酸葡甲胺0.2 ml/kg体质量,采用3D水脂分离mDIXON序列屏气采集动态扫描时间点为腹主动脉显影时及注射对比剂后1 min 20 s、2 min 30 s及3 min 50 s(分别为动脉期、静脉期、平衡期及延迟期)腹部图像,TR 3.68 ms,TE 0 ms。

1.3 图像分析

由具有10年以上影像学诊断经验的主治医师及副主任医师各1名采用盲法阅片,观察病变位置、范围、形态、肠壁是否增厚、有无弥散受限,病灶强化程度,有无肠管扩张及狭窄、肠系膜周围渗出及淋巴结肿大、肠外并发症(瘘管、脓肿等)及系膜血管情况;意见不一致时经讨论达成共识。

2.结果

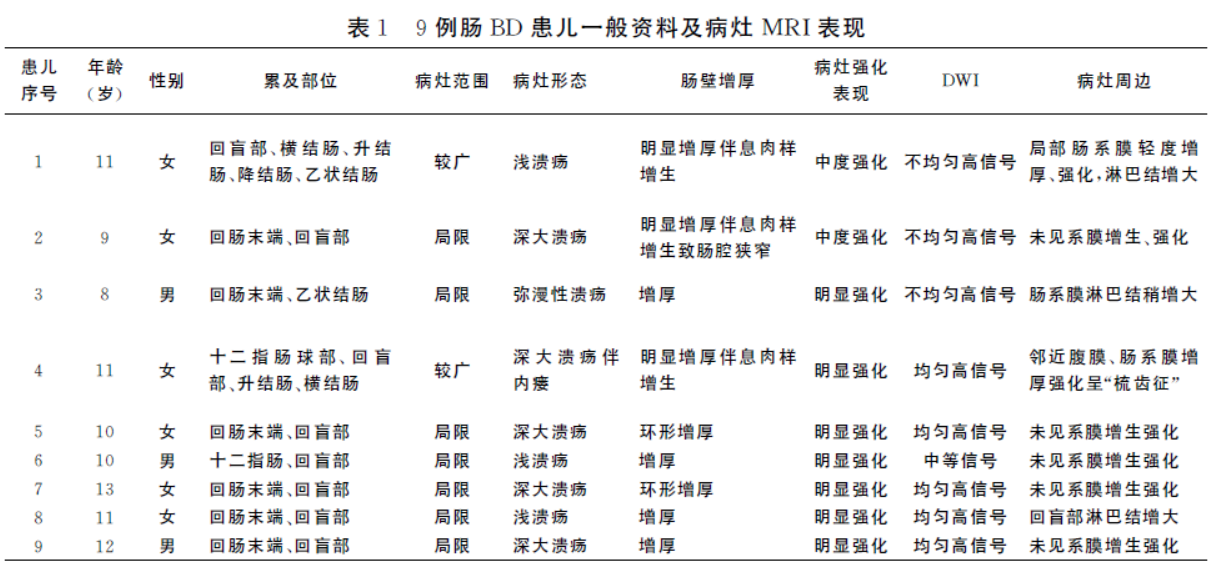

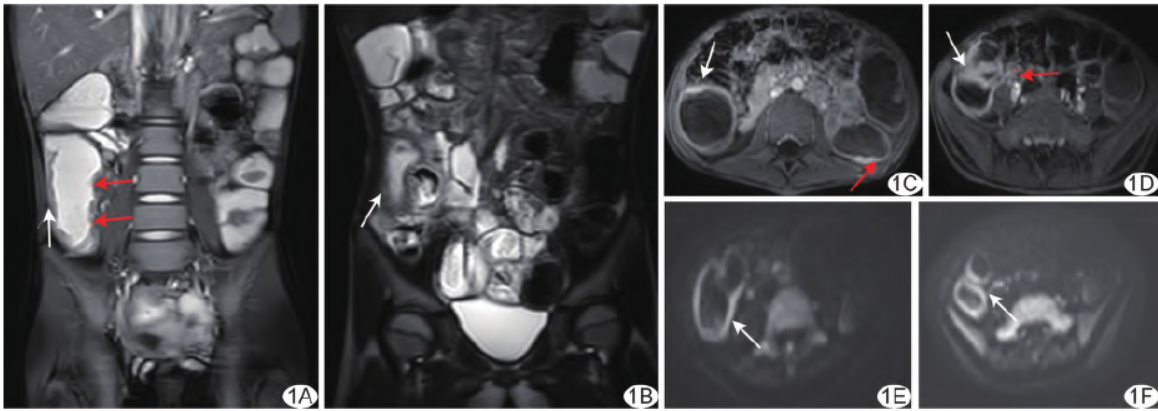

MRE显示9例肠道充盈均良好。5例仅回肠末端及回盲部受累;4例多处肠管受累,其中1例回盲部、横结肠、升结肠、降结肠及乙状结肠广泛受累。5例回盲部病灶表现为深大溃疡,T2-SPAIR见液体信号向肠壁延伸,其余4例表现为浅溃疡或弥漫溃疡。9例病变处肠壁均增厚,其中3例伴息肉样增生;相比未受累肠壁,DWI中8例病灶高信号、1例中等信号,9例表观弥散系数(apparent diffusion coefficient, ADC)图均呈低信号;增强后7例病灶明显强化,2例中度强化。3例肠系膜淋巴结增大,2例病灶邻近腹膜、肠系膜增厚强化,1例局部肠腔狭窄,1例见小肠系膜侧血管增粗强化呈“梳齿征”。见表1及图1。

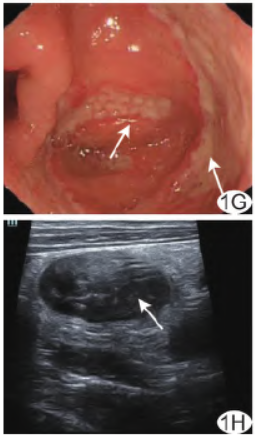

1 例诉头痛患儿(序号8)头颅MRI显示小脑脱髓鞘病灶;1例右下肢疼痛(序号2),超声提示右侧股静脉血栓(图2)。

图1 序号1患儿,女,11岁,肠BD A.腹部冠状位T2-SPAIR图示升结肠明显扩张,局部肠壁增厚(白箭)并见多发深大溃疡(红箭);B.腹部冠状位TSE T2WI示回肠末端及回盲部息肉样增厚(箭);C、D.腹部轴位增强mDIXON图示升结肠(C,白箭)、回肠末端及回盲部(D,白箭)肠壁增厚、强化,降结肠肠壁息肉样增厚、强化(C,红箭),周围肠系膜增厚伴强化,淋巴结增大(D,红箭);E、F.腹部轴位DWI示病灶呈明显高信号(箭);G.肠镜示回肠末端深大溃疡,表面覆黄苔,回盲部巨大溃疡,部分融合,阑尾窝变形,升结肠至乙状结肠见跳跃性溃疡(箭);H.腹部声像图示右中下腹肠壁增厚、水肿 伴肠系膜回声增强(箭)

伴肠系膜回声增强(箭)

图2 序号2患儿,女,9岁,肠BD A.腹部冠状位T2-SPAIR图示回盲部变形,肠壁息肉样增厚,伴巨大溃疡及局部管腔狭窄(箭);B.腹部轴位DWI示病灶呈明显高信号,局部肠壁增厚致肠腔狭窄(箭);C.肠镜示回肠末端巨大溃疡(箭);D.声像图示右侧股静脉内絮状低回声,考虑股静脉血栓形成(箭)

3.讨论

儿童期发病的BD累及胃肠道的概率高于成人,40.38%(63/156)BD患儿存在消化系统症状。儿童肠BD病因不明,其早期临床表现无特异性,如何准确、全面评估儿童肠BD是临床面临的巨大挑战。MRE能无创显示肠壁黏膜层、黏膜下层、肌层及肠壁外病变,及时发现穿透性并发症,已逐渐成为诊断儿童炎性肠病、评估病情和随访的重要手段,在诊断儿童小肠相关疾病中也发挥着重要作用。

DWI能反映血管炎、血管壁增厚、管壁及管周炎性细胞浸润引起的水分子弥散运动受限,具有扫描速度快、无需屏气、组织对比度高等特点,尤其适用于儿童,或可取代增强检查;通过呼吸触发技术,可对不能配合屏气的低龄儿顺利完成检查。

肠BD可累及消化道任何部位,以回肠末端及回盲部最多见;典型表现为局灶性分布的圆形或椭圆形深大溃疡,边缘规则,严重时可发生消化道出血、穿孔及肠腔狭窄等。冷小园等报道6例成人肠BD,病灶均累及回盲部,而未累及胃肠道其他处。胶囊内镜相关研究结果显示,肠BD患者不仅于回肠末端存在一定数量病变,其小肠近端及中部也常受累。小肠各段中,空肠较常受累。

本组胃肠镜显示,9例肠BD患儿的病变部位基本符合上述研究所见;MRE未发现空肠病变,可能原因在于空肠病变位置较浅,或与本组样本量过小有关。MRE及DWI显示本组肠BD病灶多位于回盲部,表现为深大溃疡,活动性溃疡则呈明显强化;增厚、水肿的肠壁虽形态不一,但均呈较均匀明显强化;DWI中,多数(8例)病灶呈明显高信号;3例见肠系膜淋巴结肿大;仅1例局部肠管狭窄,但未见肠梗阻征象;1例见小肠系膜侧血管增粗强化呈“梳齿征”。既往文献报道,肠BD溃疡更易穿孔;本组1例(序号2)于外院误诊为阑尾炎而接受阑尾切除术,术后并发溃疡穿孔及内瘘,其余患儿未见穿孔。以上结果提示,MRE结合DWI可诊断儿童肠BD,并有望成为影像学检查儿科急腹症及其他病变的重要手段。

儿童肠BD与小肠克罗恩病 胃肠道症状相似,鉴别困难。肠BD患儿更易出现口腔和生殖器溃疡及皮肤、眼、血管和神经系统病变,MRE多见回盲部深大溃疡,肠壁增厚水肿;克罗恩病患儿更易出现发热

胃肠道症状相似,鉴别困难。肠BD患儿更易出现口腔和生殖器溃疡及皮肤、眼、血管和神经系统病变,MRE多见回盲部深大溃疡,肠壁增厚水肿;克罗恩病患儿更易出现发热 、腹泻及肠梗阻,MRE显示病变肠段呈“卵石征”,窦道及瘘管形成,肠壁纤维化、肠梗阻及直小血管增多的“梳齿征”。另外,儿童肠BD还应与肠结核

、腹泻及肠梗阻,MRE显示病变肠段呈“卵石征”,窦道及瘘管形成,肠壁纤维化、肠梗阻及直小血管增多的“梳齿征”。另外,儿童肠BD还应与肠结核 、阑尾炎等相鉴别。结合病史有助于鉴别诊断。

、阑尾炎等相鉴别。结合病史有助于鉴别诊断。

本研究的主要不足:①为单中心回顾性研究,样本量过小;②未行动态增强扫描,有待积累病例,进一步行动态增强扫描并获得相关参数。

综上所述,MRE结合DWI可用于诊断儿童肠BD,为临床诊疗提供依据。

来源:王瑞珠,席艳丽,仰飞等.MR小肠造影 联合弥散加权成像诊断儿童肠白塞病[J].中国医学影像技术,2023,39(03):381-384.

联合弥散加权成像诊断儿童肠白塞病[J].中国医学影像技术,2023,39(03):381-384.