颅内外沟通上皮样肉瘤1例及文献复习

作者:刘昊,张恒柱,严正村,扬州大学临床医学院神经外科

上皮样肉瘤(epithelioid sarcoma,ES)系罕见的恶性软组织肿瘤,其发病率不到软组织肉瘤 的1%。ES在临床上较少见,而累及颅内的更为罕见。查阅国内外文献,累及头颈区域的仅占所有病例的1%。现将我科诊治的1例颅内外沟通的ES结合相关文献报告总结如下。

的1%。ES在临床上较少见,而累及颅内的更为罕见。查阅国内外文献,累及头颈区域的仅占所有病例的1%。现将我科诊治的1例颅内外沟通的ES结合相关文献报告总结如下。

1.病例资料

患者男性,22岁,已婚。“头痛 伴视物不清1个月余”入院。患者半年前因右枕部头皮肿物在外院手术切除,肿物未能完整切除,免疫组织化学(简称免疫组化):广谱细胞角蛋白(CK-pan)(3+)、CD34(+)、上皮膜抗原(EMA)(3+)、Ki-67(+约60%)、INI-1(-)、细胞角蛋白7(CK7)(-)、CK20(-)、CDX-2(-)、P40(-)、Syn(-),诊断为ES(组织学病理报告缺失),患者拒绝后续治疗。

伴视物不清1个月余”入院。患者半年前因右枕部头皮肿物在外院手术切除,肿物未能完整切除,免疫组织化学(简称免疫组化):广谱细胞角蛋白(CK-pan)(3+)、CD34(+)、上皮膜抗原(EMA)(3+)、Ki-67(+约60%)、INI-1(-)、细胞角蛋白7(CK7)(-)、CK20(-)、CDX-2(-)、P40(-)、Syn(-),诊断为ES(组织学病理报告缺失),患者拒绝后续治疗。

术后枕部残余肿物逐渐长大,入院时呈拇指大小,近1个月来患者出现持续性头痛,伴视物不清。查体:眼球活动好,视力 下降,无视野缺损,右枕部皮下扪及1.5 cm×1.5 cm×1.0 cm大小肿物,境界清楚,活动度一般,局部头皮无破溃及压痛。

下降,无视野缺损,右枕部皮下扪及1.5 cm×1.5 cm×1.0 cm大小肿物,境界清楚,活动度一般,局部头皮无破溃及压痛。

血常规 、血凝五项、血检八项及生化未见异常;肿瘤指标:前列腺特异抗原(PSA)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、糖类抗原19-9(CA19-9)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)均阴性;糖类抗原125(CA125):169.40 u/mL、术后第5天CA125:112.00 u/mL;CT及MR示:枕部皮下、右枕叶占位侵犯两侧硬脑膜,右侧脑室受压(见图1、2);未行脑脊液检查。

、血凝五项、血检八项及生化未见异常;肿瘤指标:前列腺特异抗原(PSA)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、糖类抗原19-9(CA19-9)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)均阴性;糖类抗原125(CA125):169.40 u/mL、术后第5天CA125:112.00 u/mL;CT及MR示:枕部皮下、右枕叶占位侵犯两侧硬脑膜,右侧脑室受压(见图1、2);未行脑脊液检查。

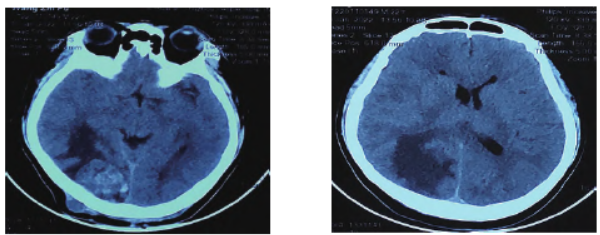

图1 CT平扫 。右侧枕顶交界处肿物,密度不均,边缘清楚,周围水肿

。右侧枕顶交界处肿物,密度不均,边缘清楚,周围水肿 明显,右侧脑室受压。枕部皮下类圆形肿物。

明显,右侧脑室受压。枕部皮下类圆形肿物。

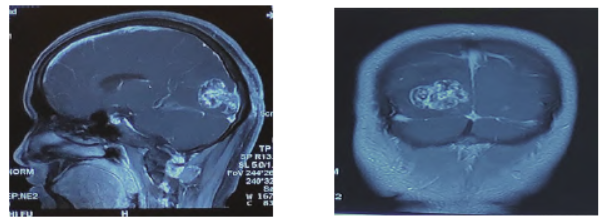

图2 MR增强扫描。右枕叶团块状不均匀强化病灶。

手术过程:术中见枕叶病变约5 cm×4 cm×3 cm大小,有包膜,血运一般,肿瘤侵犯颅骨、矢状窦、窦汇,瘤内有陈旧出血,质地硬,切面灰红,肿瘤侵犯右侧硬脑膜约2cm×2 cm,硬脑膜扩大切除行人工脑膜修补,左侧未作处理,颅骨内板受侵犯约1.5 cm×1.5 cm,未突破外板,行颅骨扩大切除约4.5 cm×5.5 cm,一期钛网修补,侵犯矢状窦、窦汇处肿瘤未作处理;皮下病变完整切除,肿物包膜完整,质地偏硬,切面灰红、金黄。

本次术后组织学病理及免疫组化(见图3):CK-pan(2+)、CD34(2+)、EMA(+)、INI-1(-)、CD117(-)、CK7(-),诊断为ES复发并血行脑转移。术后头痛及视物模糊症状改善,行脂质体阿霉素联合顺铂 化疗,患者拒绝放疗及免疫治疗。

化疗,患者拒绝放疗及免疫治疗。

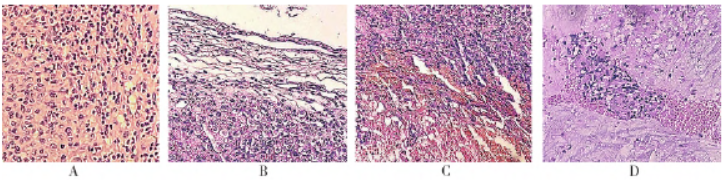

图3 组织病理学检查(HE,×400)。A:纤维组织中散在及灶状分布的上皮样细胞,胞浆弱嗜伊红,核仁可见; B:肿瘤呈多结节状,结节之间为纤维组织;纤维组织受挤压,形成假膜; C:肿瘤组织内见出血,有的区域形成肉芽肿样结构; D:血管内见肿瘤细胞。

2.讨论

ES 分为经典变异型和近端型。前者多为年青患者,以四肢皮下无痛性生长缓慢或伴出血、破溃的肿物为主要症状;后者多为中老年,主要发生在骨盆、会阴、臀部等中线部位的皮肤病损,可累及深部筋膜、肌肉、血管、神经等,近端型恶性程度更高,具有易复发、易转移、预后差等特点。

文献报道中大部分为发生于四肢或会阴部的ES,鲜有累及颅内的病例报道,所报道的病例均发生于颅底,大部分为中青年患者,表现为慢性颅高压、颅神经损害症状,术后易于复发、转移,预后极差。本例以头痛、视物不清就诊,有头皮ES病史,再结合病理学检查,诊断为头皮ES复发并血行脑转移。

ES确切发病原因暂不明确。近年来,发现INI-1基因点缺失是ES的相对特异性的遗传特征,大于90%ES病例存在INI-1蛋白表达缺失。2008年Hornick 等认为INI-1蛋白表达缺失是ES的典型免疫表型特征。吴艳等认为,ES 的发病也可能与肿瘤部位的创伤有关。Kato等报道了2例ES患者血液CA125水平明显升高。Hoshino等亦证实ES可以分泌CA125,并且通过病例观察发现CA125水平的升高与ES进展明显相关,可作为该病诊断和随访的指标。

本例术后CA125水平较术前明显下降亦证实了血清CA125水平反映了ES的消退与进展。ES确诊主要依靠病理学检查。镜下可见ES细胞形成肉芽肿样结构,中央坏死,可伴出血,结缔组织增生,可侵犯血管和神经周围间隙。

免疫学方面:INI-1蛋白表达缺失是ES的典型免疫表型特征。ES兼有上皮和间叶细胞的特征,故而EMA、CD34、CK可为阳性;本病例镜下见纤维组织中散在/灶状分布的上皮样细胞,胞浆弱嗜伊红,胞核圆形/椭圆形,核仁可见,纤维组织受挤压,并形成假膜;肿瘤组织内可见出血、肉芽肿样结构及血行转移;免疫组化:CD34(2+)、EMA(+)、INI-1(-),符合报道中的病理特点,遗憾的是本次未作Ki67检测,无法与前次相比较。

ES的鉴别诊断主要与常见的皮肤良性肿瘤,如良性纤维瘤、肉芽肿等相鉴别,两者均有生长缓慢、或伴皮肤破溃等特点,临床表现相似,需根据病理检查 来甄别;另外还需与其他皮肤恶性肿瘤如鳞状细胞癌、恶性黑色素瘤、恶性横纹肌瘤、上皮样血管内皮瘤、滑膜肉瘤等鉴别,前者对内皮标志物如CD31呈阳性,而ES则为阴性。关键是早期手术切除后的病理检查以免漏诊影响治疗及预后。

来甄别;另外还需与其他皮肤恶性肿瘤如鳞状细胞癌、恶性黑色素瘤、恶性横纹肌瘤、上皮样血管内皮瘤、滑膜肉瘤等鉴别,前者对内皮标志物如CD31呈阳性,而ES则为阴性。关键是早期手术切除后的病理检查以免漏诊影响治疗及预后。

ES的治疗目前仍以扩大手术切除辅以放疗、化疗的综合治疗。ES系软组织肉瘤(soft tissue sarcoma, STS)诸多组织亚型之一,随着免疫治疗不断深入,免疫检查点抑制剂、过继性细胞疗法、肿瘤疫苗等亦取得了一定的疗效。他泽美司(Tazemetostat)为一种Zeste 基因增强子同源物2(Enhancer of zeste homolog 2, EZH2)抑制剂,Gounder等通过对62例ES患者应用他泽美司的疗效分析后认为其可能改善晚期ES患者的预后。

ES总体预后较差,Outani等回顾了27例ES患者,总体5年生存率为62%,Elsamna等分析近千病例ES,发现其总体复发率和转移率分别为63% 和42%。Sobanko和陶璇等认为发病年龄、肿瘤的体积、发生部位、侵袭深度、是否有出血、坏死及血管侵犯等均能影响预后。本病例枕叶病变侵犯颅骨内板,行颅骨扩大切除并一期钛网颅骨修补,侵犯矢状窦、窦汇处的肿瘤较小且有大出血风险,术中未作处理;皮下病变完整切除,术后建议行脂质体阿霉素联合顺铂化疗及局部放疗,患者仅作了化疗,拒绝放疗及免疫治疗。目前患者正常工作、生活,远期效果还需长期随访。

ES尤其是近端型ES系高度恶性软组织肿瘤,易早期远处转移,因其发病率低,累及颅内病例更为罕见,临床仅表现为颅高压、颅神经受累等症状,缺乏特征性,极易误诊,需提高认识,争取做到早期手术切除明确诊断,辅以放化疗及免疫治疗,延缓肿瘤复发并延长生存期。

来源:刘昊,张恒柱,严正村.颅内外沟通上皮样肉瘤1例及文献复习[J].国际神经病学神经外科学杂志,2023,50(04):40-43.