儿童恶性腹膜间皮瘤1例

作者:彭泽飞,王菜琼,陈晓,何海军,杨邱园,刘迎春,大理大学临床医学院;武佳磊,杨斌,昆明市第一人民医院医学影像中心

1.病例简介

女,9岁。主诉:腹腔积液8 d,腹痛加重1 d。8 d前腹部CT 示:腹腔内见大量积液。给予解痉、止痛、抽放50 ml腹水

示:腹腔内见大量积液。给予解痉、止痛、抽放50 ml腹水 减压等对症处理,症状未明显改善。体格检查:消瘦

减压等对症处理,症状未明显改善。体格检查:消瘦 ,腹部膨隆,左下腹穿刺点见少量淡黄色腹水渗出,腹肌稍紧张,腹部压痛,移动性浊音

,腹部膨隆,左下腹穿刺点见少量淡黄色腹水渗出,腹肌稍紧张,腹部压痛,移动性浊音 阳性。实验室检查:血沉90.0 mm/h、血小板计数501×109/L、超敏C反应蛋白≥10 mg/L、CA125 121 U/ml,腹水细胞检查可见间皮细胞及淋巴细胞。

阳性。实验室检查:血沉90.0 mm/h、血小板计数501×109/L、超敏C反应蛋白≥10 mg/L、CA125 121 U/ml,腹水细胞检查可见间皮细胞及淋巴细胞。

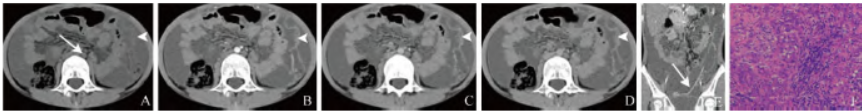

CT平扫 示:腹膜广泛斑片状、不规则结节状增厚,增强扫描呈不均匀强化,腹腔大量液体密度影,肠系膜根部多发肿大淋巴结,可见多发侧支血管(图1A~E)。手术及病理:经腹腔镜

示:腹膜广泛斑片状、不规则结节状增厚,增强扫描呈不均匀强化,腹腔大量液体密度影,肠系膜根部多发肿大淋巴结,可见多发侧支血管(图1A~E)。手术及病理:经腹腔镜 探查示肠系膜、大网膜充血、水肿

探查示肠系膜、大网膜充血、水肿 ,未见肿大淋巴结,腹壁未见肿物,患者大网膜呈串珠样变,盆腔大网膜粘连腹腔。

,未见肿大淋巴结,腹壁未见肿物,患者大网膜呈串珠样变,盆腔大网膜粘连腹腔。

病理镜下肿瘤细胞呈嗜伊红色多边形,细胞有轻度异型性、泡状核、核仁明显,少见核分裂象,并呈不规则腺管样、实性巢团、乳头状排列,间质炎细胞浸润、淋巴组织增生(图1F)。病理诊断:恶性腹膜间皮瘤(malignant peritoneal mesothelioma,MPM)。

图1 女,9岁,MPM。CT平扫示广泛腹膜斑片状、不规则结节状增厚(箭头),腹腔大量液体密度影,肠系膜根部多发肿大淋巴结(箭,A);增强扫描动脉期、门静脉期和延迟期,增厚腹膜明显强化(箭头,B~D);增强扫描动脉期冠状位见多发侧支血管(箭,E);病理镜下肿瘤细胞呈嗜伊红色多边形,细胞有轻度异型性、泡状核、核仁明显,少见核分裂象,并呈不规则腺管样、实性巢团、乳头状排列,间质炎细胞浸润、淋巴组织增生(HE,×200,F)

2.讨论

MPM又称原发性腹膜间皮瘤,是起源于腹膜上皮和间皮组织的一种罕见的高侵袭性肿瘤,分为上皮型、肉瘤型、混合型3类,以上皮型多见。MPM约占间皮瘤的10%~15%,每年发病率约0.001‰~0.002‰,好发于女性,常见于50岁以上成年人,婴幼儿较罕见。

接触石棉是MPM的主要致病因素,但绝大多数患儿未接触过石棉。腹痛、腹水、腹部肿块、无力、体重减轻、厌食、发热 、腹泻

、腹泻 、呕吐、不完全性肠梗阻是MPM最常见的临床表现。MPM起病隐匿,临床表现缺乏特异性,多数患者确诊时已为晚期。MPM很少发生远处转移,但后期可向淋巴、腹腔器官浸润。本例患儿有多发淋巴结,但无病理证实有无肿瘤浸润。

、呕吐、不完全性肠梗阻是MPM最常见的临床表现。MPM起病隐匿,临床表现缺乏特异性,多数患者确诊时已为晚期。MPM很少发生远处转移,但后期可向淋巴、腹腔器官浸润。本例患儿有多发淋巴结,但无病理证实有无肿瘤浸润。

CT是MPM的主要影像学检查方法,典型特征为腹膜不规则增厚、大网膜呈饼状受累、肠系膜密度增高、腹部器官浸润、心隔膜区淋巴结肿大、肠壁粘连固定、腹膜多结节样病变、肠系膜增厚。此外,45%的MPM患者CT扫描可见胸膜斑。本例患儿CT表现为腹膜广泛斑片状、不规则结节状增厚,腹腔大量液体密度影,肠系膜根部见多发肿大淋巴结,符合MPM典型影像特征。

MPM的影像表现缺乏特异性,需与以下疾病相鉴别,(1)结核性腹膜炎:CT上腹膜、肠系膜、大网膜多为光滑均匀增厚,伴有肠系膜、腹膜后淋巴结肿大,增强扫描后呈环形强化,有腹膜外结核症状且抗结核治疗有效。(2)恶性肿瘤腹膜转移:常引起继发性恶性腹腔积液及网膜增厚,大网膜转移以饼状形最多,增强扫描后转移灶明显强化,CT表现与弥漫型MPM较难鉴别;但本病多有原发恶性肿瘤,最常见于卵巢上皮性、胃肠道恶性肿瘤等,腹膜增厚通常越靠近原发病灶越明显,实验室检查癌胚抗原等肿瘤指标明显升高,而MPM癌胚抗原等肿瘤指标多不升高,但腹水透明质酸 多升高。(3)肠系膜脂肪炎:患者既往多有手术史,CT常表现为软组织结节及血管和结节周围的脂肪晕。

多升高。(3)肠系膜脂肪炎:患者既往多有手术史,CT常表现为软组织结节及血管和结节周围的脂肪晕。

MPM的确诊主要依靠病理活检联合免疫组化检查,其中后者对MPM的诊断尤为重要。相关研究表明腹腔积液在儿童消化系统疾病中出现比例不高,在MPM中尤为罕见。对于不明原因腹胀、腹痛、腹部肿块、腹水及体重减轻,CT或MRI显示为腹膜弥漫性或局限性增厚、伴多发结节的患者,应高度怀疑MPM的可能。

MPM总体预后不良,大多数患者在诊断后1年内死亡,与成人相比,儿童MPM预后较差。MPM与胃肠道和盆腔器官粘连导致肠梗阻及并发大量腹水是其主要死因。早期行腹腔镜下腹膜活检,联合病理活检和免疫组化检查,避免误诊与漏诊,可提高早期诊断率,改善预后。现有的MPM治疗方式疗效欠佳,但随着影像学、分子生物学、细胞生物学、组织病理学技术的进步,以及各种新的治疗手段(分子靶向、免疫治疗等)的发展,可以为MPM的早期诊断和治疗带来新的助力。

来源:彭泽飞,王菜琼,陈晓等.儿童恶性腹膜间皮瘤1例[J].中国医学影像学杂志,2023,31(03):258-259.