口腔颌面部肌纤维瘤7例临床病理分析

作者:陈峰,武汉萌芽齿科门诊部;王芳,陈新明,刘克,武汉大学口腔医院

肌纤维瘤(myofibroma)是一种显示血管周肌样细胞分化的良性间叶源性肿瘤。该肿瘤以前一直被归为纤维母细胞/肌纤维母细胞肿瘤中,因与肌周皮细胞瘤(myopericytoma)及血管平滑肌瘤在镜下形态上有一定的连续性,2013版和2020版WHO软组织肿瘤分类将其划入周皮细胞(血管周细胞)肿瘤内。

临床上,肌纤维瘤可发生于任何年龄,好发于婴幼儿,也可发生于成年人,男女比约为2∶1。病变好发于头颈部、躯干及四肢的皮肤和皮下组织,骨内及内脏部位(如肺、肝脏、心脏、胃肠道及中枢神经系统等)也可发生。根据累及部位可分为3类:即孤立性、多发性不伴有内脏累及、泛发性伴有内脏累及。多中心性者称为肌纤维瘤病。

发生于口腔内软组织或颌骨内肌纤维瘤/肌纤维瘤病较少见,其临床及病理诊断方面均具挑战性,治疗上也存在争议。本文回顾性分析7例口腔颌面部肌纤维瘤,结合文献对该瘤的临床病理特点、诊断及鉴别诊断、治疗与预后进行分析讨论,以提高口腔科医生对该类疾病的认识。

1.资料和方法

1)病例资料

收集2012~2022年于武汉大学口腔医院手术切除且明确诊断为肌纤维瘤的病例共7例,回顾整理临床及影像学资料,并进行随访。

2)组织病理标本

7例手术标本经10%中性甲醛液固定,石蜡包埋,常规切片,HE染色光镜观察组织学形态。

3)免疫组织化学检测

采用Envision二步法,行高温抗原修复,二氨基联苯胺显色。所用一抗包括波形蛋白(Vimentin)、α-平滑肌肌动蛋白(α-SMA)、结蛋白(Desmin)、S-100蛋白、高分子钙结合蛋白(h-caldesmon)、CD34、STAT6和Ki-67。抗体、试剂盒均购自福州迈新生物技术有限公司,操作按说明书进行。免疫组化学染色均设阴性对照和阳性对照。

2.结果

1)临床特点

7例患者中男5例,女2例,年龄2个月~23岁,平均年龄和中位年龄分别为12岁和10岁。肿瘤发生于下颌骨内3例,2例发生于下颌牙龈黏膜,发生于腮腺区和颞肌区软组织各1例。7例均为单发肿块。术前病程均少于3年,其中6例患者病程在3个月内,包括1例出生时即发现。1例腮腺区肿物出生时即发现,1例下颌骨肿物在外院拍片时偶然发现。病灶大多缓慢生长,未见自行消退现象。

2)影像学特点

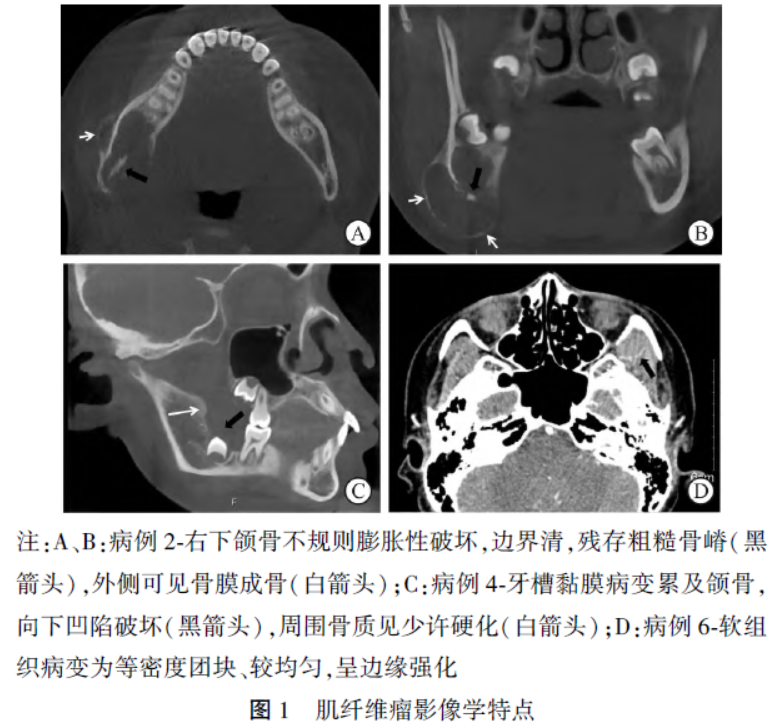

3例颌骨内病变形态不规则,呈膨胀性破坏,边界清晰、边缘粗糙(图1A),3例均伴有骨膜成骨及残存骨嵴(图1B)。其中伴有局部硬化边缘2例;累及牙槽突1例,累及下颌神经管及下颌骨下缘1例,伴牙根轻度吸收1例,未萌牙牙囊受累1例。2例牙龈病变累及颌骨均表现为向下凹陷破坏,边界模糊,均无明显骨膜成骨或残存骨嵴,亦无明显牙根吸收;其中1例伴有硬化边缘、1例未萌牙牙囊被累及(图1C)。

2例颌面部软组织病变呈等肌肉密度1例、低密度1例,边界均欠清,质地均匀1例、不均匀1例,均表现为边缘明显强化(图1D)。

3)病理学特点

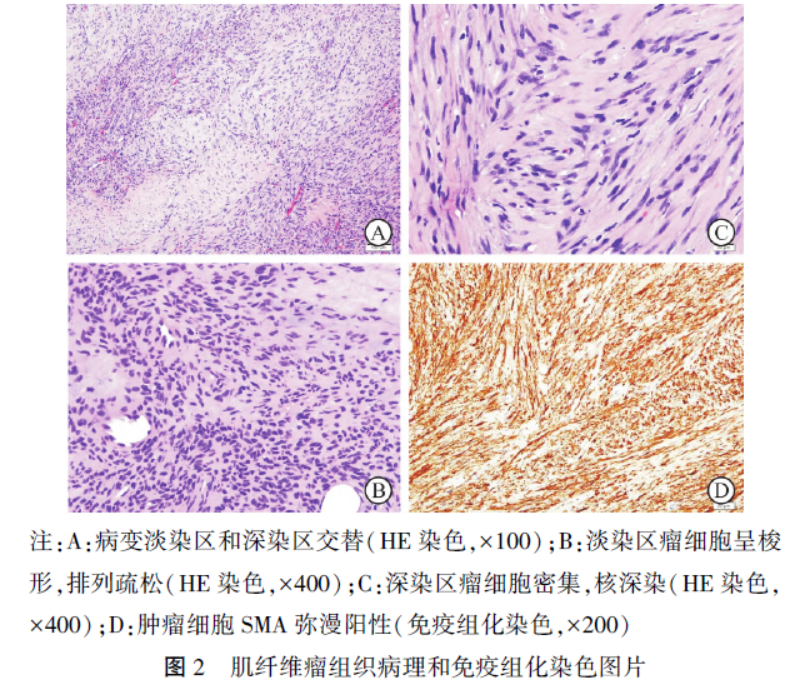

肉眼观:肿瘤包膜不明显,但界限相对清楚。肿瘤最大直径1.1~4.0cm,平均直径为2.4cm。切面实性、灰白色、质韧。镜下观察:肿瘤具有区带现象,即由淡染的周边区和深染的中央区组成两区在肿瘤内的比例多少不等,并呈移行过渡(图2A)。

周边区由胖梭形细胞排列成结节状或短束状,胞质嗜伊红,形态上介于纤维母细胞和平滑肌细胞之间(图2B);深染区常位于肿瘤中央,由原始的多边形或圆形的细胞核深染的细胞组成(图2C),细胞质淡染,细胞边缘较模糊,呈实性片状分布,或围绕分支状血管呈血管外皮瘤样排列,核分裂象偶见。

2例局部坏死和小骨化灶。肿瘤间质呈纤维黏液样,可伴有胶原化或玻璃样变,部分病例可见灶性出血和囊性变。骨内肿瘤边缘有簿骨壳,软组织肿瘤可见纤维被膜,但局部包膜不完整或缺失并累及周围组织。免疫组化学染色显示肿瘤细胞α-SMA(图2D)、Vimentin弥漫阳性,Calponin部分阳性。所有肿瘤增殖活性较低,Ki-67增殖指数均小于5%。Desmin、S-100蛋白、hcaldesmon、CD34、STAT6均呈阴性表达。

4)治疗与随访

所有病例均行手术切除,随访无复发(随访时间8~73个月)。

3.讨论

肌纤维瘤/肌纤维瘤病于1951年由Willian和Schrum首先报道,当时报道为先天性纤维肉瘤,1954年Stout将其称为幼年性纤维瘤病,1981年Chung和Enzinger将其正式命名为婴儿肌纤维瘤病,孤立性病变则称为婴幼儿肌纤维瘤。因该病变可发生于成年人,2002年更名为目前所用的肌纤维瘤/肌纤维瘤病。2013版和2020版WHO软组织肿瘤分类中将其归于周皮细胞(血管周细胞)肿瘤内。

肌纤维瘤/肌纤维瘤病发病率较低,多发生于婴幼儿和儿童,男女比约为2∶1,主要发生于皮肤和皮下组织,最常见部位为头颈部,其次为躯干以及四肢,绝大多数为孤立性病变(70%~80%)。发生于口腔的肌纤维瘤/肌纤维瘤病相对很少见。国内一项针对头颈部肌纤维瘤/肌纤维瘤病的临床病理研究报道了22例患者,年龄范围1~72岁,平均年龄15岁,无性别差异;发病部位中以下颌骨内最多见(23%),其次为下颌牙龈(18%)。

发生于口腔内的15例病变中,男8例,女7例,发病年龄1~64岁,平均年龄16.7岁;发病部位按照发生频率由高至低依次为下颌骨(5例)、下颌牙龈(4例)、颊部(2例)、上颌骨(2例)、上颌牙龈(1例)和舌(1例)。

2017年Smith等报道了24例口腔肌纤维瘤/肌纤维瘤病,并回顾分析英文文献报道的221例;共245例口腔肌纤维瘤/肌纤维瘤病中,54.6%为男性,45.4%为女性,男女比例为1.2∶1;发病年龄0~84岁,平均年龄23.1岁和中位年龄15岁,其中38.4%的患者<10岁,57%的患者<20岁,23.2%的患者>40岁。发病部位上,41.3%的病例发生于被覆黏膜,其次22.7%的病例发生于颌骨内。颌骨内病变中,94.6%的病例发生于下颌骨,发生于上颌骨者仅占5.4%。

绝大多数病变单发,多发病变仅见于2.9%的病例(7/245)。本组发生于口腔颌面部的病例中,男性患者多于女性,男女比例为2.5∶1;发病年龄3个月~23岁,平均年龄10.7岁。5例发生于口腔内,包括3例下颌骨内病变和2例下颌牙龈病变,均为单发性病变,发病年龄8~23岁,平均13.2岁,男女比例为4∶1。口腔内肌纤维瘤好发于儿童和青少年,下颌骨和牙龈是口腔内肌纤维瘤的好发部位,与文献报道基本一致。但本组病例数相对较小,与文献报道的病例在发病年龄和性别比上存在一定差异。

超声、CBCT或CT、MRI是肌纤维瘤或肌纤维瘤病常用的影像检查手段。当肌纤维瘤发生在颌骨内时,常表现为膨胀性骨质破坏,边界清晰或模糊,本组病例中可见骨质破坏常伴残存骨嵴,皮质骨外可见骨膜成骨;病变位于牙龈侵及颌骨时,表现为溶骨性凹陷破坏,周围可伴有局部硬化边,以往文献中也有报道。

肌纤维瘤发生于颅颌面部其他部位时,常表现为类圆形或结节状软组织肿块,边界清晰,密度均匀或不均匀,可见微囊,增强常表现为异质强化。但本组病例中1例颞肌区病变,影像表现为类圆形,边界欠清,密度均匀,呈边缘强化,该强化特征与一些文献报道类似。肌纤维瘤或肌纤维瘤病影像学表现虽有一些特征,但缺乏特异性,与颌骨或颌面部软组织病变进行影像鉴别常常较为困难。

组织学上,婴儿和成人肌纤维瘤均显示浅染区和深染区的双相结构。本组病例镜下均具有相对成熟的淡嗜伊红色肌样结节或条束相对不成熟的深染原始细胞区域组成,后者有时可见明显的分支状血管,形成血管外皮瘤样结构。部分成人肌纤维瘤病例中,原始细胞区域成分较少,双相性生长结构可不十分明显而被忽视。

本组病例还见结节内的间质可呈浅蓝色的黏液软骨样,并常伴有玻璃样变性,特别是位于病变周边者。免疫表型上,肿瘤细胞常弥漫强阳性表达α-SMA和Calponin,但不表达Desmin。组织学上肌纤维瘤需与间叶源性梭形细胞肿瘤/病变鉴别,如平滑肌瘤(无原始间叶性区域,瘤细胞表达α-SMA、h-caldesmon、Desmin),婴儿纤维瘤病(常有浸润性生长,表达β-catenin)、婴儿型纤维肉瘤(细胞形态单一,核分裂象易见、无双相形态,α-SMA可弱阳性或灶阳,FISH检测可显示ETV6基因异位)等。

成人型肌纤维瘤有时易误诊为恶性肿瘤,但行二代测序检测到肿瘤组织中存在PDGFRB基因突变可证实为肌纤维瘤。肌纤维瘤为良性肿瘤,不出现转移,局部复发率约7%。少数病例可自发性消退。外科手术目前仍是孤立性肌纤维瘤首选的治疗方案,绝大多数病例经手术切除后可治愈。本组病例均行手术切除,发生于软组织者行切除治疗,下颌骨骨内病变行刮除治疗或颌骨部分切除,随访期间无复发。累及内脏的泛发性的肌纤维瘤病患者常预后较差,多伴有严重的并发症及较高的病死率(约76%),不主张手术治疗,治疗方案以化疗为主。

来源:陈峰,王芳,陈新明等.口腔颌面部肌纤维瘤7例临床病理分析[J].临床口腔医学杂志,2023,39(08):472-475.