腹膜后原发上皮样血管肉瘤1例

作者:赵蕾,石建功 ,杨青,昆明医科大学第二附属医院核医学科

,杨青,昆明医科大学第二附属医院核医学科

病例女,44岁,因左侧腰痛伴血尿 进行性加重2 月入院。病程中患者未诉尿频、尿急、尿痛、腹痛、腹胀、恶心、呕吐等不适。体格检查:左侧肾区叩击痛,双侧输尿管走行区及膀胱区无压痛、叩击痛。实验室检查无特殊。

进行性加重2 月入院。病程中患者未诉尿频、尿急、尿痛、腹痛、腹胀、恶心、呕吐等不适。体格检查:左侧肾区叩击痛,双侧输尿管走行区及膀胱区无压痛、叩击痛。实验室检查无特殊。

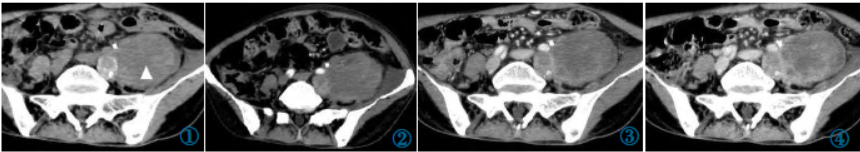

腹部CT 提示左肾下方腹膜后至髂窝区可见一巨大类圆形软组织密度影、边界欠清,大小约13.4 cm×9.1 cm×6.7 cm,平扫CT 值约为35 HU,范围7~67 HU,增强扫描呈轻度不均匀强化,延迟期肿瘤实质部分持续强化。内部散在液化坏死区,左侧腰大肌可见小钙化斑,病灶与腰大肌、髂腰肌、左侧输尿管及左侧卵巢静脉分界不清,并推移左侧髂总动脉;左肾盂-输尿管上段轻度积水,壁增厚明显,左侧泌尿系可见双“J”管留置。

提示左肾下方腹膜后至髂窝区可见一巨大类圆形软组织密度影、边界欠清,大小约13.4 cm×9.1 cm×6.7 cm,平扫CT 值约为35 HU,范围7~67 HU,增强扫描呈轻度不均匀强化,延迟期肿瘤实质部分持续强化。内部散在液化坏死区,左侧腰大肌可见小钙化斑,病灶与腰大肌、髂腰肌、左侧输尿管及左侧卵巢静脉分界不清,并推移左侧髂总动脉;左肾盂-输尿管上段轻度积水,壁增厚明显,左侧泌尿系可见双“J”管留置。

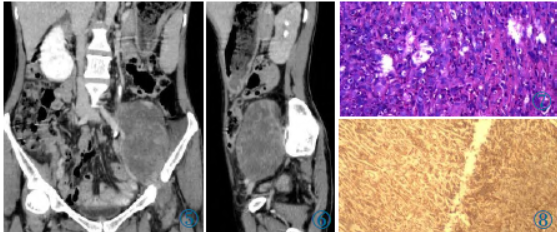

CT 诊断考虑左侧腰大肌间叶组织来源恶性病变,横纹肌肉瘤可能,左侧输尿管中段壁增厚明显并与腹膜后肿块分界不清,考虑受侵。术后病理:镜下见肿瘤细胞呈巢状排列,分界不清,细胞体积大,呈圆形或梭形,胞质丰富嗜酸性,部分内部可见空泡结构。

免疫组织化学检查:Fli-1(+),F8(局灶+),CD31(+),Ki-67(60%),P16(部分+),P53(部分+),DOG-1(-),CD117(-),CD34(血管+),BCL-2 (部分+),STAT6 (-),CD99(+),VIM(+),Desmin(-),Caldesmon(-),SMA(-),CD56(-),S100(-),SOX10(-),EMA(-),Myogenin(-)。活体组织病理诊断:(左侧腹膜后)间叶性恶性肿瘤,支持血管源性;考虑为上皮样血管肉瘤(Epithelioid angiosarcoma,EA)。术后行“IMRT”放射治疗4 次,同期行白蛋白紫杉醇 化疗2 次。后因化疗期间不能耐受,改为安罗替尼

化疗2 次。后因化疗期间不能耐受,改为安罗替尼 靶向治疗,随访半年影像学检查提示疾病平稳。

靶向治疗,随访半年影像学检查提示疾病平稳。

图1~4 腹部CT 横轴位平扫+增强,左肾下方腹膜后见一巨大类圆形软组织密度影(三角),与周围组织分界欠清,左侧腰大肌可见小钙化斑;增强扫描动脉期肿瘤轻度不均匀强化,内部见片状低密度无强化区,静脉期及延迟期肿瘤持续强化。

图5,6 腹部CT 冠状位+矢状位增强延迟期,肿瘤实质部分持续强化,与腰大肌、髂腰肌、左侧输尿管及左侧卵巢静脉分界不清,推移左侧髂总动脉; 左肾盂-输尿管上段轻度扩张积水。图7 病理:镜下见肿瘤细胞呈巢状排列,分界不清,细胞体积大,呈圆形或梭形,胞质丰富嗜酸性,部分内部可见空泡结构(HE)。图8 免疫组织化学染色,CD31(+)。

讨论

上皮样血管肿瘤包括EA、上皮样血管瘤和上皮样血管内皮瘤,三者的恶性程度由高到低排列。血管肉瘤是罕见的侵袭性恶性肿瘤,起源于淋巴细胞或血管内皮细胞,占所有软组织肉瘤 的1%~2%。EA 是血管肉瘤的一种特殊亚型,发病率更低,多见于男性,发病年龄50~70 岁,平均约60 岁,多发生于四肢深部软组织和皮肤,也可发生在消化道、乳腺、肺部等内脏器官中。原发于腹膜后者,临床上较为罕见,EA 的发病机制尚不清楚,研究表明该肿瘤的发生与慢性淋巴水肿

的1%~2%。EA 是血管肉瘤的一种特殊亚型,发病率更低,多见于男性,发病年龄50~70 岁,平均约60 岁,多发生于四肢深部软组织和皮肤,也可发生在消化道、乳腺、肺部等内脏器官中。原发于腹膜后者,临床上较为罕见,EA 的发病机制尚不清楚,研究表明该肿瘤的发生与慢性淋巴水肿 、放射治疗、糖皮质激素

、放射治疗、糖皮质激素 治疗及接触砷等化学物质有关,本例均无上述物质接触史和治疗史。

治疗及接触砷等化学物质有关,本例均无上述物质接触史和治疗史。

EA 可根据其发病部位引起不同的临床症状,发生于四肢、体表脏器者多以逐渐增大的无痛性肿块为主要表现,发生于深部脏器者表现多不典型。该例患者以腰痛、血尿为首发表现,临床症状缺乏特异性,容易误诊。腹膜后EA 诊断的金标准是病理学和免疫组织化学检查,在病理组织形态学上肿瘤出现上皮样增生,细胞呈片状或巢状排列,细胞形态呈圆形或梭形不等,界限不清,胞质丰富嗜酸性或嗜双色性,部分可见空泡,细胞核明显,核分裂象可见,免疫组织化学标志物CD31、CD34、F8、ERG 和Fli-1 在EA 均可为阳性表达,其中CD31 是检测EA最为敏感的指标。

本例Fli-1、CD31(+)均为阳性,CD34 和F8 局部阳性,与文献报道基本相符。EA 多表现为单发的结节或肿块,内部易发生坏死,CT平扫 密度不均,增强后呈轻度不均匀延迟强化,肿瘤侵袭性强,易转移,位于肺部者易侵袭胸膜,形成胸腔积液

密度不均,增强后呈轻度不均匀延迟强化,肿瘤侵袭性强,易转移,位于肺部者易侵袭胸膜,形成胸腔积液 ;位于躯干软组织者易侵犯邻近骨质,引起病理性骨折;位于鼻腔者易侵及颌面部、咽隐窝,引起溶骨性骨质破坏。

;位于躯干软组织者易侵犯邻近骨质,引起病理性骨折;位于鼻腔者易侵及颌面部、咽隐窝,引起溶骨性骨质破坏。

腹膜后EA的影像学特征尚未见临床报道,本例在CT上表现腹膜后为单发肿块,体积较大,形态较为规则,考虑多与腹膜后空间较大,适合肿瘤隐匿性生长有关。平扫肿瘤呈不均匀软组织密度,内部出现小片状低密度液化坏死区,考虑与肿瘤体积大、局部缺乏血供有关。本例病灶向左侧腰大肌、髂腰肌、输尿管浸润性生长,并侵及左侧卵巢静脉,推移左侧髂总动脉,与文献报道相符。肿瘤内部有小钙化灶,而其他部位的EA 少有报道,可作进一步研究。

鉴别诊断:

①神经源性肿瘤:包括神经鞘瘤和神经纤维瘤,肿瘤常沿着脊柱生长,在影像学上表现为脊柱旁多发软组织肿块,边界锐利,呈圆形或分叶状,可侵犯椎体引起骨质破坏或椎间孔增宽,“漏斗”征或“哑铃”征是其典型CT 表现,增强后均匀强化。

②脂肪肉瘤:也是起源于原始间叶组织的恶性肿瘤,好发于大腿和腹膜后等深部软组织,病理类型多元化,分化良好的脂肪肉瘤在CT 上表现为体积较小的不均质软组织肿块,内含大量脂肪成分,可有一定浸润性;黏液脂肪肉瘤体积更大,内部成分更复杂,更易浸润周围组织和远处转移,CT平扫表现为混杂密度,因为肿瘤内部毛细血管丰富,增强扫描呈明显不均匀强化。

③平滑肌肉瘤:肿瘤较大,易发生于腹膜后软组织和大血管处,CT 平扫呈密度不均的软组织肿块,边界不清,易侵犯腹主动脉和下腔静脉,形成癌栓。

④腹部淋巴瘤:腹膜后及腹腔内肠系膜周围可见多发不规则软组织占位,密度均匀,部分可融合,融合者易包绕血管和肠管,形成“夹心面包”征,增强后呈轻度均匀强化。

综上所述,腹膜后原发EA 的影像学表现具有一定特异性,CT 可以明确病灶大小、形态、密度特点、强化形式、浸润和转移情况,对于EA 与腹膜后其他软组织肿瘤的鉴别诊断具有重要意义。确诊仍依靠病理学和免疫组织化学检查。

来源:赵蕾,石建功,杨青.腹膜后原发上皮样血管肉瘤1例[J].中国临床医学影像杂志,2023,34(04):295-296.