CT引导下经皮穿刺脊神经根射频热凝治疗肺癌体壁转移性疼痛16例

作者:赵娴,张路芳,张超梁,树兰(杭州)医院麻醉科;杜鑫丹,杭州市红十字会医院疼痛科;黄冰,嘉兴学院附属医院疼痛科

癌性疼痛是晚期肿瘤患者疼痛的主要因素之一。尽管早在40年前WHO就提出了“消除疼痛是医生的义务和患者的权力”,并在全球推广了“三阶梯”口服药镇痛方案,但仍有部分癌痛患者经正规口服给药治疗不能有效镇痛,被称为“难治性癌痛”。因而,口服药以外的神经阻滞、神经毁损或静脉给药、鞘内输注给药等微创介入治疗手段应运而生。

有研究证明,针对受累的内脏神经(腹腔神经丛)进行毁损性腹腔神经丛阻滞(neurolytic celiac plexus block,NCPB)可有效治疗癌性内脏痛,故推测针对受累的脊神经进行毁损也可治疗癌性体壁痛。本文通过收集16例癌性体壁痛患者,采用CT引导下经皮穿刺椎间孔受累脊神经根射频热凝治疗,效果良好,现报道如下。

1. 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2020年1月至2022年11月在树兰(杭州)医院和嘉兴学院附属医院疼痛科接受CT引导下受累脊神经根射频热凝治疗的晚期癌性体壁痛患者16例,其中男14例、女2例,年龄53~76(66.5±6.1)岁。均有肺癌椎体、肋骨或胸膜转移性疼痛,其中累及颈脊神经支配区1例,其余转移灶均位于胸脊神经支配区。本研究经树兰(杭州)医院伦理委员会批准(编号KY20220703)。

1.2 纳入及排除标准

纳入标准:(1)肺癌转移累及体壁引起的癌性体壁疼痛;(2)接受过肿瘤专科放化疗或手术治疗;(3)同时接受WHO“三阶梯”口服药镇痛方案治疗,且口服盐酸羟考酮缓释片 剂量在每天200 mg以上;(4)疼痛视觉模拟量表(VAS)评分5~8分。排除标准:(1)术前血小板偏低,凝血酶时间、凝血酶原时间延长,有出血倾向者;(2)拟穿刺部位皮肤有感染或破溃者;(3)大量腹水

剂量在每天200 mg以上;(4)疼痛视觉模拟量表(VAS)评分5~8分。排除标准:(1)术前血小板偏低,凝血酶时间、凝血酶原时间延长,有出血倾向者;(2)拟穿刺部位皮肤有感染或破溃者;(3)大量腹水 或心力衰竭、呼吸衰竭导致不能俯卧或侧卧30 min以上者;(4)全身广泛的体壁转移者;(5)受累脊神经支配上肢或下肢者。

或心力衰竭、呼吸衰竭导致不能俯卧或侧卧30 min以上者;(4)全身广泛的体壁转移者;(5)受累脊神经支配上肢或下肢者。

1.3 治疗方法

向患者家属详细交待经皮穿刺脊神经根射频热凝的操作方法、镇痛原理、预期镇痛效果和可能的并发症,并签署知情同意书。准备穿刺及射频治疗器械、药品及监测仪、氧气、气管插管、简易呼吸器等抢救设备;术前禁食4 h、禁饮2 h并在肘静脉留置套管针开通输液通道,患者进入CT手术室后,俯卧(胸脊神经支配区受累)或侧卧(颈脊神经支配区受累)于CT台上,鼻导管吸氧并常规监测血压、心电图 、脉搏

、脉搏 血氧饱和度。

血氧饱和度。

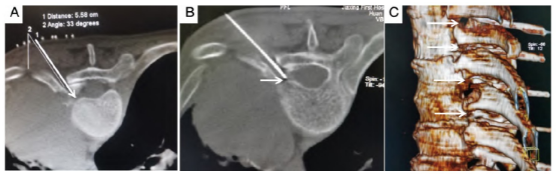

据患者主诉疼痛区及术前CT影像学显示肿瘤侵及的体壁部位确定受累脊神经范围,按胸段脊神经背根节射频热凝的CT定位引导穿刺技术进行操作:在对应椎间孔上方皮肤放置定位栅,CT定位像找到相应椎间孔,以脊柱模式进行层厚3 mm的轴位扫瞄,选取受累脊神经根所在椎间孔上1/3层面为穿刺层面,并在该层面设计穿刺路径,测量并记录穿刺深度(靶点至皮肤穿刺点的距离)和角度(穿刺线与矢状面夹角),见图1A。

记录该层面显示的CT床与机架相对距离,打开CT的定位红线,依前面所测量的相对距离找到患者的穿刺层面,参照定位栅以记号笔在定位红线上标示出各穿刺进针点。消毒铺巾,用2%利多卡因 对穿刺点局部麻醉后按拟定角度、深度于CT引导下将射频穿刺针进针至靶点,见图1B。CT再次扫描并三维重建观察针尖是否位于穿刺靶点,见图1C。

对穿刺点局部麻醉后按拟定角度、深度于CT引导下将射频穿刺针进针至靶点,见图1B。CT再次扫描并三维重建观察针尖是否位于穿刺靶点,见图1C。

用0.5 m A电流对各穿刺针进行高频(50 Hz)和低频(2 Hz)电生理测试:若患者原疼痛区感觉异常和/或相应区域肌肉抽动,则证实射频针尖贴近责任脊神经根,随后经射频针注入2%利多卡因1 m L行神经根局部麻醉,等局麻药起效后行射频热凝(95℃300 s)。若0.5 m A电流电刺激不能诱发出相应支配区异感或肌肉抽动,则调整针尖位置,直至测试成功再行射频热凝。

图1 左T6、7、8、9脊神经根射频热凝治疗病例影像图。注:A~B为术中胸段T8水平CT横截面,A为穿刺路径设计与测量,左T8脊神经根射频穿刺路径(白色箭头):测量出穿刺深度为5.58 cm,穿刺方向与矢状面夹角33°;B为在CT引导下按设计的穿刺路径将射频穿刺针进针至靶点,射频针位于T8椎间孔上1/3(白色箭头);C为射频针穿刺到位后的三维重建:(椎管外面观)各穿刺针分别位于左T6、7、8、9椎间孔上1/3(白色箭头),第9肋内小头有骨质破坏

1.4 观察指标

(1)镇痛效果:记录术前、术后1周及术后1、3、6个月的VAS评分和口服盐酸羟考酮缓释片剂量变化;(2)术中及术后相关并发症:如穿刺处感染、气胸 、截瘫及疼痛区皮肤萎缩、坏死等。

、截瘫及疼痛区皮肤萎缩、坏死等。

1.5统计学方法

应用SPSS 18.0统计软件进行统计学处理,经正态性检验符合正态分布的计量资料以均数±标准差表示,责任脊神经根射频前后各指标的比较采用重复测量资料的方差分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2. 结果

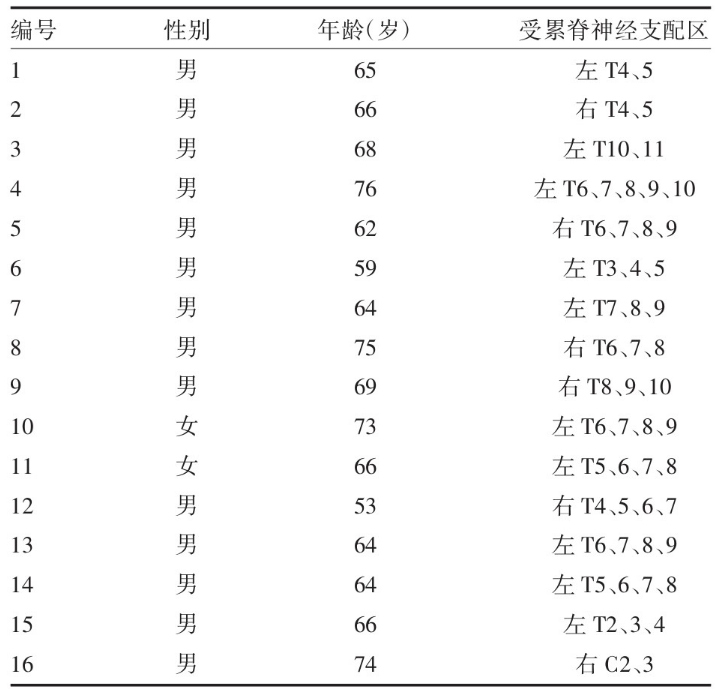

2.1 肿瘤类型及病灶累及脊神经支配区

16例肺癌患者的肿瘤转移灶共累及52根脊神经支配区,1例累及颈脊神经,其余均累及胸脊神经,左右侧别分别为10例和6例,平均累及3.25根脊神经支配区,见表1;所有受累脊神经均在CT定位引导下穿刺至受累脊神经根对应椎间孔的上1/3,其中43根责任脊神经能被0.5 m A的高低频电刺激测试出异感,9根脊神经经调整针尖位置后测出异感。

表1 16例肺癌体壁转移患者病灶累及脊神经支配区

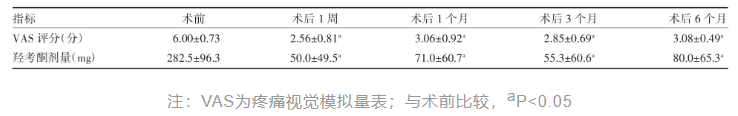

2.2 射频热凝治疗前后VAS评分及口服羟考酮剂量

射频热凝后所有患者VAS评分均降低(P<0.05),其中有7例患者完全停服止痛药;另9例患者仍需给予口服阿片类止痛药维持镇痛效果,但剂量显著减少(P<0.05),见表2。

表2 16例肺癌体壁转移患者接受脊神经根射频热凝治疗前后镇痛效果比较(±s)

2.3 术中及术后相关并发症

所有患者原疼痛区皮肤感觉减退,有轻度麻木感,无穿刺处感染、气胸、截瘫及疼痛区皮肤萎缩、坏死事件发生。

来源:赵娴,张路芳,张超梁,等. CT引导下经皮穿刺脊神经根射频热凝治疗肺癌体壁转移性疼痛16例[J]. 浙江中西医结合杂志,2024,34(6):549-552.