口服低剂量甲氨蝶呤致化疗性口腔黏膜炎1例及文献回顾

作者:王珊珊,马喜兴,李艳玲,刘永红,河北医科大学第二医院

化疗性口腔黏膜炎(chemotherapy induced oral mucositis,CIOM)是由化疗药物引起的以口腔黏膜糜烂、溃疡为主的口腔急慢性损伤,是使用化疗药物后常见的口腔并发症。化疗性口腔黏膜炎的患者通常在使用化疗药物后3~5 d出现口腔黏膜的充血水肿 ,患者自觉口腔黏膜灼热和刺痛感;在使用化疗药物后7~10 d,患者口腔黏膜逐渐出现糜烂、溃疡并有假膜覆盖,患者疼痛症状加剧甚至影响进食;如病损未发生继发感染,口腔黏膜炎的黏膜损害可在停用化疗药物3 周后逐渐自行痊愈。

,患者自觉口腔黏膜灼热和刺痛感;在使用化疗药物后7~10 d,患者口腔黏膜逐渐出现糜烂、溃疡并有假膜覆盖,患者疼痛症状加剧甚至影响进食;如病损未发生继发感染,口腔黏膜炎的黏膜损害可在停用化疗药物3 周后逐渐自行痊愈。

病损常累及非角化黏膜,如软腭、颊部、舌腹,而角化黏膜,如牙龈、硬腭一般不受累及。患者常因口腔疼痛、吞咽困难 、味觉改变、摄入量减少、消化不良以及全身感染等不良反应而延迟、中断甚至停止治疗,这不仅影响患者的生活质量,甚至可能因为治疗计划的改变而影响患者的生存时间。

、味觉改变、摄入量减少、消化不良以及全身感染等不良反应而延迟、中断甚至停止治疗,这不仅影响患者的生活质量,甚至可能因为治疗计划的改变而影响患者的生存时间。

世界卫生组织(world health organization,WHO)按照口腔黏膜的损伤程度将是否有红斑、溃疡的体征、是否有疼痛的症状以及是否影响正常进食作为评价细则,将化疗性口腔黏膜炎分为0~Ⅳ级5 个级别,其中,Ⅲ~Ⅳ级常需要临床干预治疗。

临床上一些化疗药物的应用,如甲氨蝶呤、环磷酰胺 、西罗莫司

、西罗莫司 等,可增加化疗性口腔黏膜炎的发生风险。通常临床上低剂量使用甲氨蝶呤相对安全,较少出现严重的化疗性口腔黏膜炎和骨髓抑制。本文在获得患者知情同意后,就1例口服低剂量甲氨蝶呤治疗寻常性银屑病

等,可增加化疗性口腔黏膜炎的发生风险。通常临床上低剂量使用甲氨蝶呤相对安全,较少出现严重的化疗性口腔黏膜炎和骨髓抑制。本文在获得患者知情同意后,就1例口服低剂量甲氨蝶呤治疗寻常性银屑病 后导致重度化疗性口腔黏膜炎的病例进行报道。

后导致重度化疗性口腔黏膜炎的病例进行报道。

1.临床资料

1.1 病史及检查

患者,男性,66岁,因周身出现红斑、丘疹及鳞屑6年,双腿皮肤破溃伴重度口唇溃疡7 d,2022年3月2日于笔者所在医院皮肤科就诊。病史:患者6 年前无明显诱因出现皮肤红斑、丘疹伴鳞屑,在当地医院诊断为“寻常性银屑病”,未进行系统治疗,自行间断口服中药,效果欠佳,病情反复发作,迁延不愈。

2022年2月4日患者因皮疹 加重,在当地医院就诊,给予口服甲氨蝶呤片

加重,在当地医院就诊,给予口服甲氨蝶呤片 2.5 mg、每两天1次治疗,2周后患者自觉全身皮疹好转。2月18日至2月20日连续3 d患者自行每天服用甲氨蝶呤片2.5 mg/d,随后出现口唇溃疡及双小腿皮疹处疼痛,2月22日至2月24日患者又连续3 d每天服用甲氨蝶呤片2.5 mg/d,1周内累积剂量为15 mg,2月26日、2月28日患者每两天间隔服用1 次甲氨蝶呤片2.5 mg,自2 月24 日后患者双小腿原银屑病皮疹处逐渐出现大片暗红斑、瘀斑及小面积糜烂,并伴发重度口唇溃疡、糜烂、疼痛,进食困难。

2.5 mg、每两天1次治疗,2周后患者自觉全身皮疹好转。2月18日至2月20日连续3 d患者自行每天服用甲氨蝶呤片2.5 mg/d,随后出现口唇溃疡及双小腿皮疹处疼痛,2月22日至2月24日患者又连续3 d每天服用甲氨蝶呤片2.5 mg/d,1周内累积剂量为15 mg,2月26日、2月28日患者每两天间隔服用1 次甲氨蝶呤片2.5 mg,自2 月24 日后患者双小腿原银屑病皮疹处逐渐出现大片暗红斑、瘀斑及小面积糜烂,并伴发重度口唇溃疡、糜烂、疼痛,进食困难。

3月2日于笔者所在医院皮肤科门诊就诊,以“寻常性银屑病,甲氨蝶呤毒性反应”收入院。患者发病前除甲氨蝶呤外未曾服用过其他新的药物,也未曾接触过新环境。患者发病以来精神、饮食、睡眠差,大小便正常。

既往糖尿病史8年,口服“盐酸二甲双胍片 、格列吡嗪片

、格列吡嗪片 ”,血糖控制欠佳;高血压病史7年,间断服用“硝苯地平缓释片

”,血糖控制欠佳;高血压病史7年,间断服用“硝苯地平缓释片 ”。否认血液系统疾病、冠心病等疾病史。否认肝炎、结核等传染病史。否认家族遗传病史。否认药物过敏史。

”。否认血液系统疾病、冠心病等疾病史。否认肝炎、结核等传染病史。否认家族遗传病史。否认药物过敏史。

入院查体:体温37.8 ℃,心率96 次/min,血压136 mmHg/83 mmHg,患者神志清,精神欠佳,痛苦面容;浅表淋巴结无肿大;双肺呼吸音粗;腹部平软,肝脾无肿大;四肢活动可,双下肢轻度指凹性水肿。

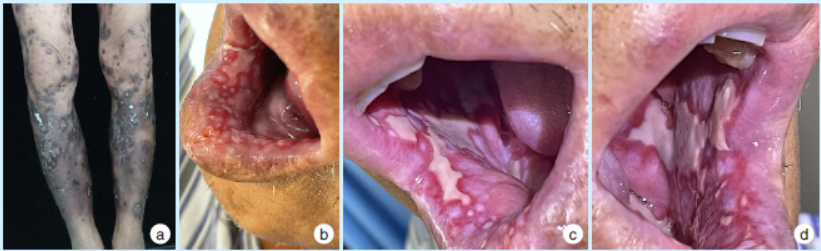

临床检查皮肤情况:躯干四肢泛发大小不等暗红斑、瘀斑及丘疹伴黑痂;双小腿可见大片暗红斑疹、斑块,局部融合成片,上覆白色鳞屑,部分斑块糜烂及溃疡,可见血性厚痂,皮损 边界清楚;头皮及躯干可见大小不等灰褐色色素沉着斑(图1a)。口腔专科检查:唇红部糜烂,表面以淡黄色痂皮覆盖;下唇黏膜广泛充血,间杂大小不等糜烂面,部分融合成片。双侧颊黏膜可见大片糜烂,边缘整齐,表面覆盖一层较厚微突出黏膜表面的灰白色假膜,致密而光滑,周边黏膜充血水肿。咽部充血,双侧扁桃体无肿大。尼氏征阴性。口腔内唾液增多,疼痛明显,有炎性口臭。余留牙为11、12、15、21、22,均I度松动,牙周溢脓(图1b~1d)。

边界清楚;头皮及躯干可见大小不等灰褐色色素沉着斑(图1a)。口腔专科检查:唇红部糜烂,表面以淡黄色痂皮覆盖;下唇黏膜广泛充血,间杂大小不等糜烂面,部分融合成片。双侧颊黏膜可见大片糜烂,边缘整齐,表面覆盖一层较厚微突出黏膜表面的灰白色假膜,致密而光滑,周边黏膜充血水肿。咽部充血,双侧扁桃体无肿大。尼氏征阴性。口腔内唾液增多,疼痛明显,有炎性口臭。余留牙为11、12、15、21、22,均I度松动,牙周溢脓(图1b~1d)。

图1 银屑病患者使用低剂量甲氨蝶呤1个月后(1周内最高累积用药量为15 mg)出现重度化疗性口腔黏膜炎和皮肤损害

患者入院时的血常规 :白细胞计数4.05 × 109/L,中性粒细胞计数2.1 × 109/L,红细胞计数3 × 109/L,平均红细胞血红蛋白104 g/L,血小板计数34 × 109/L,嗜酸粒细胞绝对计数0.18×109/L,血糖8.97g/L,甲氨蝶呤<0.1 μg/L;糖化血红蛋白

:白细胞计数4.05 × 109/L,中性粒细胞计数2.1 × 109/L,红细胞计数3 × 109/L,平均红细胞血红蛋白104 g/L,血小板计数34 × 109/L,嗜酸粒细胞绝对计数0.18×109/L,血糖8.97g/L,甲氨蝶呤<0.1 μg/L;糖化血红蛋白 12.3%(参考值3.60%~6.00%);超敏C 反应蛋白76.2 mg/L(参考值0.00~6.00 mg/L);叶酸6.09 ng/mL(>3.38 ng/mL);肝功能:总蛋白56.6 g/L(65.00~85.00 g/L),白蛋白31.0 g/L(40.00~55.00 g/L),余未见明显异常;肾功能、心肌酶、凝血常规、电解质分析、血淀粉酶

12.3%(参考值3.60%~6.00%);超敏C 反应蛋白76.2 mg/L(参考值0.00~6.00 mg/L);叶酸6.09 ng/mL(>3.38 ng/mL);肝功能:总蛋白56.6 g/L(65.00~85.00 g/L),白蛋白31.0 g/L(40.00~55.00 g/L),余未见明显异常;肾功能、心肌酶、凝血常规、电解质分析、血淀粉酶 测定、尿、便常规

测定、尿、便常规 等均未见明显异常。

等均未见明显异常。

免疫球蛋白、补体检测、自身抗体检测、病毒系列(巨细胞病毒、EB病毒、单纯疱疹病毒核酸检测 )均为阴性。口腔黏膜真菌镜检:未见菌丝及孢子;血培养

)均为阴性。口腔黏膜真菌镜检:未见菌丝及孢子;血培养 (需氧、厌氧):未见细菌生长。心电图

(需氧、厌氧):未见细菌生长。心电图 未见异常。胸部CT平扫

未见异常。胸部CT平扫 (2022年3月6日)示:两肺散在小气道炎症。初步诊断:化疗性口腔黏膜炎;药源性血小板减少症;寻常型银屑病;2型糖尿病;高血压病Ⅰ级。

(2022年3月6日)示:两肺散在小气道炎症。初步诊断:化疗性口腔黏膜炎;药源性血小板减少症;寻常型银屑病;2型糖尿病;高血压病Ⅰ级。

1.2 治疗

入院当日(2022年3月2日),①考虑甲氨蝶呤毒性反应,嘱患者停用甲氨蝶呤并补充叶酸、维生素C 。②血小板减少,给予酚磺乙胺注射液

。②血小板减少,给予酚磺乙胺注射液 应用预防出血。③2 型糖尿病,监测血糖,据血糖情况调整胰岛素

应用预防出血。③2 型糖尿病,监测血糖,据血糖情况调整胰岛素 应用。④口腔黏膜损害治疗:给予康复新液

应用。④口腔黏膜损害治疗:给予康复新液 漱口、重组牛碱性成纤维细胞生长因子

漱口、重组牛碱性成纤维细胞生长因子 制剂促进溃疡面愈合;2%利多卡因

制剂促进溃疡面愈合;2%利多卡因 漱口液减少疼痛;制霉菌素

漱口液减少疼痛;制霉菌素 漱口液预防真菌感染;同时,对患者加强口腔护理,进行口腔宣教,保持口腔卫生。⑤加强皮疹护理,外用药对症处理。

漱口液预防真菌感染;同时,对患者加强口腔护理,进行口腔宣教,保持口腔卫生。⑤加强皮疹护理,外用药对症处理。

入院5 d(2022年3月6日),患者出现发热 (最高体温38.8 ℃),血常规提示全血细胞进行性下降,考虑骨髓抑制,给予重组人粒细胞集落刺激因子

(最高体温38.8 ℃),血常规提示全血细胞进行性下降,考虑骨髓抑制,给予重组人粒细胞集落刺激因子 促进白细胞和中性粒细胞生成;同时依据患者发热及胸部CT 结果,给予抗生素(头孢曲松

促进白细胞和中性粒细胞生成;同时依据患者发热及胸部CT 结果,给予抗生素(头孢曲松 钠每日2 g)抗感染治疗。

钠每日2 g)抗感染治疗。

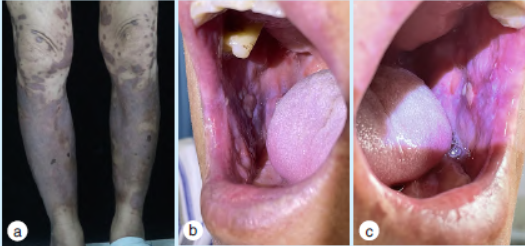

入院10 d,白细胞及中性粒细胞逐渐恢复正常,皮肤糜烂面结痂,下唇部糜烂面明显好转,两侧颊黏膜溃疡面积较前变小。住院15 d,未见新发皮疹,皮肤及口腔黏膜大部分病损已愈合,仅双颊黏膜遗留小片糜烂面,躯干四肢散在大小不等暗红斑及灰褐色色素沉着斑,咽无充血,患者总体健康状况好转出院。1 周后复诊,双下肢可见少量红色丘疹,皮肤及口腔黏膜未见新发溃疡(图2),复查血常规等实验室指标未见明显异常,嘱患者待病情稳定后应用生物制剂治疗寻常型银屑病。

图2 治疗后患者化疗性口腔黏膜炎和皮肤损害得到改善

2.讨论

甲氨蝶呤是一种广谱抗叶酸类化疗药物,大剂量甲氨蝶呤[(100 ~ 250)mg/m2/w)]主要用于恶性肿瘤的化疗,而低剂量甲氨蝶呤[(7.5 ~25)mg/m2/w)]是治疗银屑病和风湿性关节炎的常见药物。上世纪50年代甲氨蝶呤被发现可用于治疗银屑病,约20 年后被美国食品药品监督管理局批准作为治疗银屑病的主要药物。

银屑病患者最常用的给药方式是温斯坦(Weinstein)模式(每12 h服药1次,每周连续服药3次)和每周单一剂量模式,通常应用剂量控制在15~25 mg/周。甲氨蝶呤的毒性反应包括黏膜炎症(尤其是化疗性口腔黏膜炎,通常在早期出现)、骨髓抑制、皮肤损害、肾毒性、肝毒性等。

近年来多项研究表明,化疗性口腔黏膜炎的口腔黏膜损伤主要与化疗药物的促细胞凋亡作用相关。据资料统计,化疗性口腔黏膜炎的发生率通常因化疗药物剂量不同而有所差异,例如其在接受高剂量化疗的造血干细胞移植的患者中发生率可达76%,在接受标准化疗剂量的患者中发生率约为40%。

甲氨蝶呤导致化疗性口腔黏膜炎的原因尚不清楚,Haustein等研究认为甲氨蝶呤是影响DNA 合成S 期的特异性药物,因而具有显著的细胞毒性作用。另有研究报道,唾液中可以直接检测到甲氨蝶呤的存在,增加了口腔黏膜炎的发生风险,并且甲氨蝶呤毒性反应通常与给药剂量和频次呈正相关。

药物的剂量越大、周期数越长、药物毒性越大,化疗性口腔黏膜炎发生的风险及严重程度增加。一项系统评价显示,大剂量甲氨蝶呤化疗后口腔黏膜炎的发生率高达20%~25%;而国内外文献中关于长期服用低剂量甲氨蝶呤治疗银屑病引起的化疗性口腔黏膜炎的报导较少。

Vanni 等检索国内外文献(1955~2020 年),发现小剂量甲氨蝶呤导致不良反应的个案报道共计93 例,其中发生化疗性口腔黏膜炎的有32 例(34.4%)。Troeltzsch 等报道了两例接受低剂量甲氨蝶呤治疗的患者,其中病例1 因记错用药方法(每天服用甲氨蝶呤15 mg,连续10 d),导致甲氨蝶呤过量应用发生化疗性口腔黏膜炎;病例2 因长期服用甲氨蝶呤(每周服用甲氨蝶呤25 mg,连续3 年),导致甲氨蝶呤慢性毒性反应发生化疗性口腔黏膜炎。短时间、大剂量使用化疗药物,以及长时间、低剂量使用化疗药物均可显著增加化疗性口腔黏膜炎发生的风险。

本例患者口服低剂量甲氨蝶呤,且存在不规律用药史(12 d 前曾1 周内口服6 d,累积剂量达15 mg),之后5 d 规律用药(每2 日服药2.5 mg,共服药2 次)。故类似本例患者短时间内服用低剂量甲氨蝶呤致重度化疗性口腔黏膜炎和骨髓抑制的报导更为罕见。甲氨蝶呤毒性反应引起的化疗性口腔黏膜炎的危险因素,除了与化疗药物的剂量、周期数及药物间相互作用相关外,还可与患者自身因素相关。

口腔状况与口腔黏膜炎的发生风险密切相关,例如不良口腔卫生状况,口干症,患者本身存在的急慢性牙体牙髓病、牙周病 、黏膜病等,都可能成为应用化疗药物患者感染的来源,导致化疗性口腔黏膜炎的发生风险、严重程度以及持续时间增加。其次患者全身状况,包括年龄、营养状况、肝肾功能、是否合并糖尿病等系统疾病,也与口腔黏膜炎的发生密切相关。

、黏膜病等,都可能成为应用化疗药物患者感染的来源,导致化疗性口腔黏膜炎的发生风险、严重程度以及持续时间增加。其次患者全身状况,包括年龄、营养状况、肝肾功能、是否合并糖尿病等系统疾病,也与口腔黏膜炎的发生密切相关。

有研究报道,营养状况影响患者对化疗药物的耐受性,肝肾功能影响化疗药物的代谢情况。Meulendijks 等表明一些调控化疗药物代谢和调控炎症反应的转录因子的表达存在基因多态性,这可部分解释化疗性口腔黏膜炎的严重程度具有个体差异性。有研究报道,中性粒细胞减少也是化疗性口腔黏膜炎发展的危险因素。

中性粒细胞计数越低,患化疗性口腔黏膜炎的风险越高,且疾病的缓解与粒细胞的恢复具有一致性。研究发现,通过局部或全身应用粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子可以治疗和降低化疗性口腔黏膜炎的严重程度并缩短口腔黏膜炎的持续时间。根据2020年多国癌症支持护理协会和国际口腔肿瘤学会(Multinational Association of Supportive Care in Cancer and International Society of Oral Oncology,MASCC/ISOO)对治疗口腔黏膜炎的临床指南,有口腔基础护理、冷冻疗法、激光疗法、营养支持、止痛药物等。

另外,Hong等研究发现控制口腔菌群失调,能有效抵抗化疗药物导致的上皮损伤,进而降低口腔黏膜炎的发生,这些新方法的应用可能早期干预,进一步降低口腔黏膜炎的发生。

回顾本病例皮肤、口腔黏膜的表现,发热和血清学检查,结合既往甲氨蝶呤治疗史,可明确诊断为甲氨蝶呤毒性反应,依据为:①患者发病迅速,病情进展较快,发病前患者存在甲氨蝶呤不规律用药史,除甲氨蝶呤外未曾服用过其他新的药物,也未曾接触过新环境;②在停用甲氨蝶呤、补充叶酸并结合对症支持治疗后,患者口唇黏膜、皮肤病损逐渐愈合,骨髓抑制解除;③患者早期出现Ⅳ级口腔黏膜损害(溃疡融合成片,疼痛剧烈,影响进食),黏膜损害主要累及颊部等非角化黏膜,且患者的用药周期及发病周期符合化疗性口腔黏膜炎的临床表现;④患者皮肤病损为发生在银屑病皮损处的皮肤糜烂、溃疡、结痂,是甲氨蝶呤皮肤毒性反应的标志性特征;⑤发生口腔及皮肤毒性反应后不久,实验室检查示全血细胞减少,出现骨髓抑制情况,可作为系统毒性反应的指征,具有重要的临床意义;⑥患者存在个体易感性的危险因素:如年龄较大、口腔卫生差、重度慢性牙周病、甲氨蝶呤不规律用药、血糖控制不佳等。

此外,甲氨蝶呤中毒反应引起的口腔黏膜及皮肤损害在临床上应与药物引起的超敏反应,如重型药物超敏反应、重型多形性红斑 等相鉴别。本病例患者在低剂量使用甲氨蝶呤治疗银屑病时出现骨髓抑制、Ⅳ级口腔黏膜炎等急性中毒反应,在临床上较为罕见。

等相鉴别。本病例患者在低剂量使用甲氨蝶呤治疗银屑病时出现骨髓抑制、Ⅳ级口腔黏膜炎等急性中毒反应,在临床上较为罕见。

该病例提示临床医师在应用化疗药物前要尽可能联合口腔医师处理相关口腔疾病;并且甲氨蝶呤代谢存在明显的个体差异性,在嘱患者服用甲氨蝶呤时,应注意患者的全身状况及易感因素,规范给药频次和剂量,采取个性化治疗方案,同时给予患者详细的用药指导,防止用药错误导致不良后果的发生。若出现甲氨蝶呤中毒,应及时停药,并在24~36 h内注射或口服亚叶酸钙 解毒,同时补充叶酸,并给予积极对症支持治疗。当化疗性口腔黏膜炎伴有中性粒细胞减少时可以考虑全身应用粒细胞集落刺激因子。

解毒,同时补充叶酸,并给予积极对症支持治疗。当化疗性口腔黏膜炎伴有中性粒细胞减少时可以考虑全身应用粒细胞集落刺激因子。

来源:王珊珊,马喜兴,李艳玲,刘永红.口服低剂量甲氨蝶呤致化疗性口腔黏膜炎1例及文献回顾[J].口腔疾病防治,2023,31(09):660-666.