二维超声联合STIC技术诊断晚孕期双胎选择性生长受限合并脐带真结1例

作者:韩小羽,周欣,江西省妇幼保健院超声科

孕妇25岁,孕2产1,自然受孕,不定期产检,直至孕12周来我院行早孕期筛查时首次诊断双胎,考虑单绒毛膜双羊膜囊可能性大。孕21周来我院进行中期系统筛查时发现两胎儿生长不一致,体质量相差21%,随后每隔两周来我院进行一次超声检查,期间脐动脉和大脑中动脉血流均未见明显异常,临床上考虑为选择性胎儿生长受限(selective intrauterine growth restriction,sIUGR)。

孕30+5周时,再次来我院复查,两胎儿均为头位,位于母体宫腔偏左侧为胎儿1,双顶径:77 mm;头围:272 mm;腹围:253mm;股骨长:57mm;体质量:1421g;位于母体宫腔偏右侧为胎儿2,双顶径:70mm;头围:253mm;腹围:218mm;股骨长:49mm;体质量:943g;胎儿2体质量小于第3百分位,且两胎儿体质量值相差约33%。

在进行羊水测量时,两胎儿之间羊膜腔内探及不完整细带状高回声分隔,但部分羊膜腔内显示管径粗细不同的脐带,故难以区分两胎儿脐带游离段,于是选择在两胎儿腹壁脐带插入口进行脐动脉血流测量,胎儿1脐动脉血流参数:收缩期与舒张期速度比值(systolic and diastolic speed ratio,S/D)2.36,阻力指数(resistance index,RI)0.58,搏动指数(pulsations index,PI)0.83,大脑中动脉血流参数:收缩期峰值流速(peak systolic velocity,PSV)35cm/s,RI值0.85,PI值1.99;胎儿2 脐动脉舒张期血流倒置,RI值1.0,PI值2.49,大脑中动脉血流参数:PSV 值51cm/s,RI值0.55,PI值0.82。

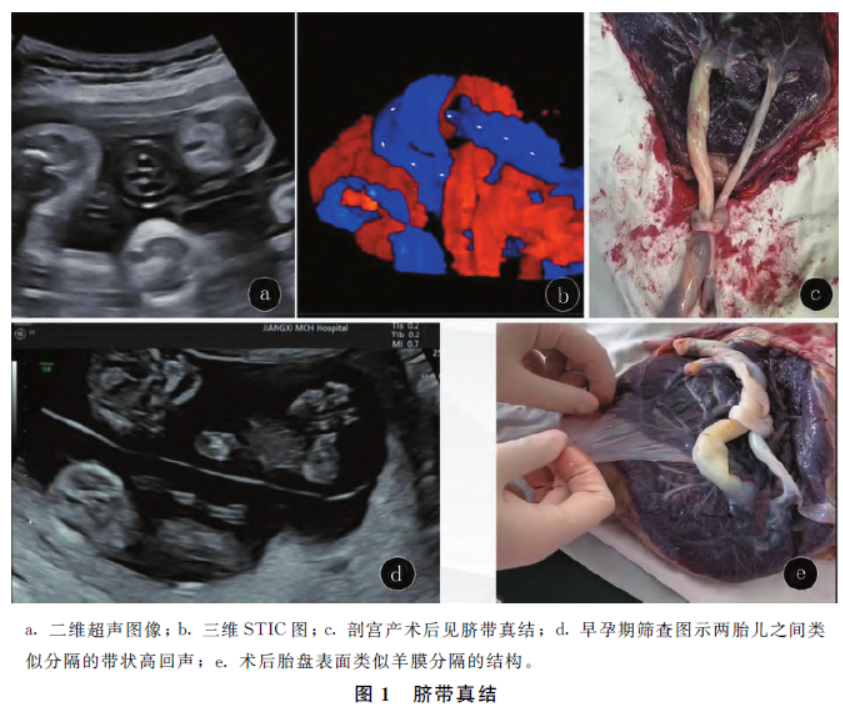

胎儿2脐带游离段走形扭曲、螺旋、漩涡状改变,见图1a,加压及动态观察形态未见其松解和形态改变,同时采用时间-空间关联成像(spatiot emporal image correlation,STIC)获得病变区脐带血管的空间立体图像,见图1b,综合考虑为脐带真结。胎儿2心脏增大 ,心胸面积比0.46,静脉导管a波未见明显反向。

,心胸面积比0.46,静脉导管a波未见明显反向。

超声诊断:①sIUGR-Ⅱ型,胎儿2体质量小于第3百分位,两胎儿体质量相差33%;②脐带真结;③胎儿2心脏增大,脐动脉舒张期血流倒置。因怀疑存在宫内窘迫的情况,遂住院进行剖宫产术,术后诊断:脐带真结,见图1c。

讨论

脐带具有不同的扭转方式和不稳定的空间结构,随胎儿运动时刻发生变化,以及胎体的遮挡等因素,临床工作中对脐带全程扫查较为困难。当脐带走行异常或脐带过长形成环套,胎儿活动穿越环套时将会导致脐带真结的发生。

文献报道脐带真结发病率为0.4%~0.5%,往往具有一定的高危因素,比如单绒毛膜单羊膜囊双胎、脐带过长、胎动过频等,常引起不同程度的并发症,如胎儿生长受限、胎儿宫内窘迫等,甚至阻断血流,导致胎儿死亡。本病例早孕期筛查留存的静态图显示两胎儿之间确实存在一个类似分隔的带状高回声,见图1d,术后产科医师也在胎盘表面找到类似羊膜分隔的结构,见图1e。

通过本病例学习,深刻认识到在早中孕期判断双胎或多胎绒毛膜性和羊膜性时,不能仅仅满足于找到胎儿之间的分隔,需要多切面动态扫查,注重分隔是否完整。有研究报道脐带真结的产前诊断是在评估羊水量 过程中偶然发现,可表现为“三叶草”、“四叶草”或“绞索征”,单“8”字立体扭曲图案或双“8”字、中国结样图像等表现,发现这些征象时应警惕脐带真结,动态观察是否存在脐带穿过环套形成结节,且多次动态观察该段脐带形态不易改变。

过程中偶然发现,可表现为“三叶草”、“四叶草”或“绞索征”,单“8”字立体扭曲图案或双“8”字、中国结样图像等表现,发现这些征象时应警惕脐带真结,动态观察是否存在脐带穿过环套形成结节,且多次动态观察该段脐带形态不易改变。

当发现可疑二维超声征象时,结合三维超声STIC技术,获得病变区脐带血管的空间立体图像,多角度观察脐带的形态结构及血流情况,有助于明确脐带环的解剖关系,从而诊断真结,同时对判断脐带真结的松紧程度也有很大帮助。日常工作对于存在脐带真结高危因素或并发症的孕妇,仔细扫查脐带走行,加强对脐带真结的二维超声征象及三维超声STIC技术的学习,尽可能于产前提供准确的诊断,降低脐带打结胎儿的围产期并发症和死亡率。

来源:韩小羽,周欣.二维超声联合STIC技术诊断晚孕期双胎选择性生长受限合并脐带真结1例[J].中国超声医学杂志,2023,39(04):409-410.