横结肠系膜巨大黏液样脂肪肉瘤超声表现1例

作者:汪浪,贡雪灏,晋春春(深圳大学第一附属医院(深圳市第二人民医院)超声科

病例女,36 岁,因“间断腹痛1 周”来我院就诊。患者曾于外院行腰骶部未分化小圆细胞恶性肿瘤切除术,术后化疗持续12 月。后因感腰酸及腰骶部皮肤麻痛感返院治疗及复查,查腰骶部MRI 提示病情稳定。

查体:自剑突下至耻骨联合上缘可触及一个肿物,大小约17 cm×15 cm,质韧,无明显压痛及反跳痛 。实验室检查:肿瘤相关抗原

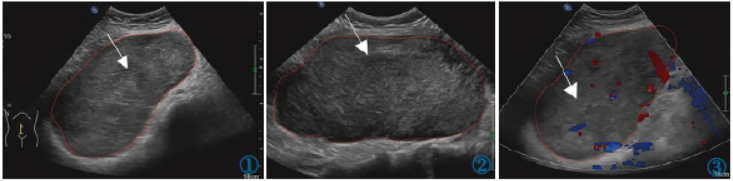

。实验室检查:肿瘤相关抗原 125 49.3 U/mL。超声检查: 腹腔内探及17 cm×15 cm×9 cm 不均质回声肿块,椭圆形,界清,内部回声不均匀,边缘以低回声为主,散在不规则无回声区,中央以高回声为主,肿块后方回声稍增强(图1,2);彩色多普勒显示其内条状血流信号(图3)。

125 49.3 U/mL。超声检查: 腹腔内探及17 cm×15 cm×9 cm 不均质回声肿块,椭圆形,界清,内部回声不均匀,边缘以低回声为主,散在不规则无回声区,中央以高回声为主,肿块后方回声稍增强(图1,2);彩色多普勒显示其内条状血流信号(图3)。

图1,2 灰阶超声示腹腔内巨大肿块,形态规则,界清,内部回声不均。图3 彩色多普勒超声示肿块内条状血流信号。

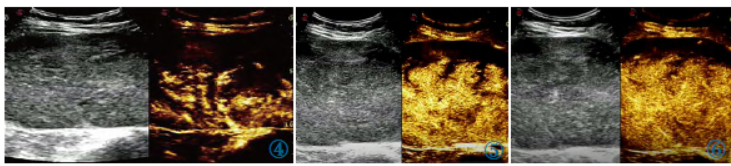

超声造影:腹腔内不均质回声肿块于13 s开始增强,可见分支样滋养血管从肿块深面向病灶内部及周围逐渐增强;于28 s 达高峰,肿块呈不均匀性高增强,内部可见散在灌注缺损区,肿块浅面可见片状灌注缺损区,增强后边缘清晰;于51 s 开始消退,肿块呈不均匀低增强(图4~6)。超声造影提示:腹腔内实质性占位,考虑恶性肿瘤性病变。

图4 注入造影剂后13 s,病灶开始增强,可见分支样血管。图5 注入造影剂后28 s,病灶增强达高峰,呈不均匀性高增强。图6 注入造影剂后51 s,病灶内造影剂开始消退。

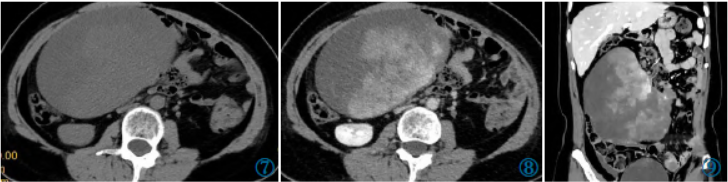

CT 检查示腹腔内巨大囊实性肿块呈不均匀性增强,腹腔及腹膜后未见肿大淋巴结,考虑恶性肿瘤性病变(图7~9)。

术中见肿块位于中段横结肠系膜缘,包膜完整,侵及结肠中血管,四周未见明显粘连,活动好,予以肿瘤完全切除及横结肠部分切除术。术后病理:大体切面灰白灰黄,实性质细腻,部分呈鱼肉样或暗红色,局部包膜下组织囊性变。

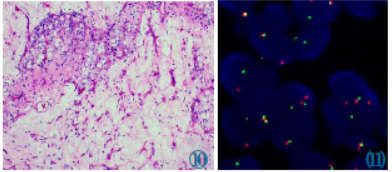

镜下示肿瘤呈分叶状,见圆形、卵圆形、短梭形、脂肪母细胞及个别核分裂像,可见间质黏液样及分枝状毛细血管(图10)。免疫组化:S-100(部分+),CD117(部分+),P16(少量+),P53(+),Ki-67 (+ ),CD34 (- ),Desmin (- ),SMA(- ),DOG1(- ),AE1/AE3(-),CDK4(-),MDM2(-),ERG(-);分子病理:DDIT3 基因断裂(+)(图11)。病理诊断:黏液样脂肪肉瘤(Myxoid liposarcoma,MLS),约40%肿瘤成分为高级别。患者腹膜后MLS 切除术后11 月余,规律服用化疗药物并按时返院复查,目前未见复发及转移。

图7 平扫CT 示肿块形态规则,边缘光整,密度不均。图8,9 增强CT 示肿块明显不均匀强化。图10 病理镜下图, 证实为黏液样脂肪肉瘤(HE)。图11 术后分子病理结果:DDIT3 基因断裂(+)。

讨论

MLS 是一种源于间充质细胞的软组织中度恶性肿瘤。不同部位脂肪肉瘤发生率取决于其亚型,最多见于下肢。MLS 发病率在脂肪肉瘤亚型中居第2,发病年龄早于其他亚型,好发于30~40 岁男性,儿童和青少年罕见。MLS 病因未明确,创伤为可疑病因。MLS 黏液基质塑性强,沿间隙隐匿性生长,表现为缓慢生长的无痛性肿块,因临床症状不明显早期不易发现。治疗首选手术,放疗及化疗疗效尚未明确。

聚焦超声消融联合外科手术治疗原发性腹膜后肉瘤、聚焦超声消融治疗复发性腹膜后肉瘤创伤小、疗效确切,是一种可供的选择方案,超声也可随访聚焦超声消融治疗后疗效。MLS 术后易原位、多次复发,并倾向于肺外转移,本例术后11月余未见转移及复发。MLS 确诊依靠活检病理,DDIT3 阳性表达对诊断有重要价值。MLS 主要成分为脂肪母细胞、丛状毛细血管及黏液基质,各成分占比不同时超声表现有差异,多以黏液背景及“鸡爪样”血管突出为主要特点。

回顾本例,肿块有包膜、分化较好、对周围组织侵袭性不强,因此表现为形态规则、边界清。肿块中央以高回声为主可能与该处成熟脂肪细胞含量较高有关;肿块边缘以低回声为主,散在不规则无回声区及后方回声增强可能是边缘成分为黏液基质和不成熟脂肪组织。

超声造影呈高增强可能与肿块中较丰富丛状毛细血管有关,因各成分分布不均表现为不均匀性高增强,符合吴梦洁等报道的软组织肿块的P3c 增强模式(肿块整体非均匀增强,存在造影剂灌注缺损区),研究中P3c 增强模式病理类型以肉瘤多见,其中报道的1 例MLS 为P4 增强模式(整体均匀高增强),与本例增强模式不同,可能与肿块的大小、生长速度及成分不同等有关。

根据相关文献报道,MLS 在超声上多表现为界清、形态规则的体积较大的实性团块,后方回声多增强,内部回声差异取决于各成分占比,但多以低回声为主,若成熟脂肪组织占比大则表现为以强回声为主。

目前,关于MLS 的影像学检查报道以CT 和MRI 较多见,章顺壮等研究发现动态增强MR 有助于显示MLS 中脂肪成分与正常脂肪的差异,对脂肪及黏液成分的显示优于CT 及超声,MLS 强化方式多表现为黏液内无定型线条状或斑点状强化。影像学检查可以定位肿块的位置及大小,多方位、多角度观察肿块的形态、边界及与周围组织关系。

本例由于肿块位于腹膜后,位置较深,且肿块体积大,使超声和CT难以判断肿块的来源。而超声检查也具有一定的优势,超声造影可以实时动态地观察病灶的微血管灌注信息,对血管的显示较单纯彩色多普勒超声检查表现出更高的准确性和敏感性,可提高超声鉴别软组织肿块良恶性的能力,为临床提供更多信息。

另外,超声造影也有助于提高超声引导下软组织肿块穿刺活检的准确性。超声还可用于随访MLS 术后复发、转移情况,指导临床拟定下一步治疗方案。目前,关于MLS 的超声表现文献少,本病例报告旨在通过讨论MLS 的超声表现特点,加强超声医师对MLS 的认识,但最终诊断仍需依靠病理学。

来源:汪浪,贡雪灏,晋春春.横结肠系膜巨大黏液样脂肪肉瘤超声表现1例[J].中国临床医学影像杂志,2023,34(04):297-298.