光滑顶瓶梗霉感染引起脑脓肿1例

作者:黄赛林,许绍强,顾有明,林勤剑,梁倩雯,向璇,广东三九脑科医院;叶娜芬,广州金域医学检验中心微生物室

1. 病例资料

患者男,65岁,因脑脓肿 术后3月余,于2022年3月21日收入广东三九脑科医院神经外科。患者3个月前发现脑脓肿并在外院行脑脓肿清除术以及去骨瓣减压手术治疗,近期复查头颅CT提示合并脑积水。病程中患者昏迷,偶有发热

术后3月余,于2022年3月21日收入广东三九脑科医院神经外科。患者3个月前发现脑脓肿并在外院行脑脓肿清除术以及去骨瓣减压手术治疗,近期复查头颅CT提示合并脑积水。病程中患者昏迷,偶有发热 ,留置尿管,否认恶心、呕吐、抽搐。入院诊断:脑脓肿术后;脑积水;肺部感染伴胸腔积液

,留置尿管,否认恶心、呕吐、抽搐。入院诊断:脑脓肿术后;脑积水;肺部感染伴胸腔积液 。

。

既往史:2021年12月3日行胸腔镜下右侧胸膜纤维板剥离+右下肺楔形切除术;2022年1月4日行左侧额叶脑脓肿清除术;2022年1月16日脑疝 急诊行左侧额颞顶去骨瓣减压术,无其他基础疾病。入院后2022年3月23日脑脊液检查:有核细胞计数60×106/L;中性粒细胞比例51%;淋巴细胞比例33%;单核细胞比例16%;呈混合细胞反应型。脑脊液生化:脑脊液蛋白1.65g/L;Cl-112.6mmol/L;葡萄糖

急诊行左侧额颞顶去骨瓣减压术,无其他基础疾病。入院后2022年3月23日脑脊液检查:有核细胞计数60×106/L;中性粒细胞比例51%;淋巴细胞比例33%;单核细胞比例16%;呈混合细胞反应型。脑脊液生化:脑脊液蛋白1.65g/L;Cl-112.6mmol/L;葡萄糖 4.2mmol/L;乳酸3.04mmol/L。

4.2mmol/L;乳酸3.04mmol/L。

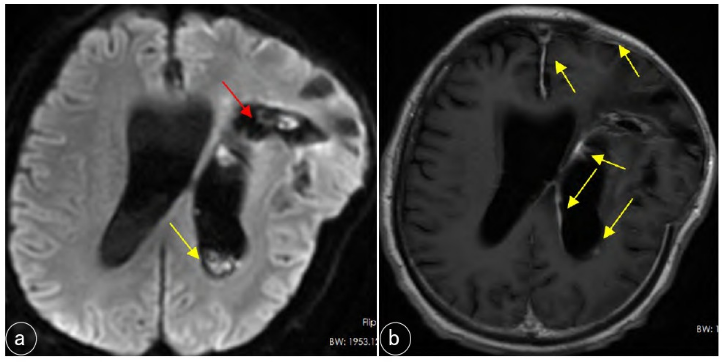

2022年3月25日头颅MRI平扫及增强:左侧额叶-基底节区术区及术道残留血性积液及含铁血黄素沉着,术区周缘及邻近左侧额部及大脑镰硬脑膜、左侧侧脑室室管膜、右侧侧脑室后角异常强化影,考虑残留感染性病变,脑室内少许积脓(图1a~b)。入院后予以对症处理,患者病情无明显缓解。

2022年4月6日和4月12日送检脑脊液及血液标本到迪飞医院检验公司进行宏基因组学第二代测序(metagenomics next-generation sequencing,m NGS)结果均为阴性,未检出病原菌。病程中先后使用抗菌药物头孢他啶 、美罗培南

、美罗培南 、万古霉素

、万古霉素 、复方新诺明及抗病毒药物更昔洛韦

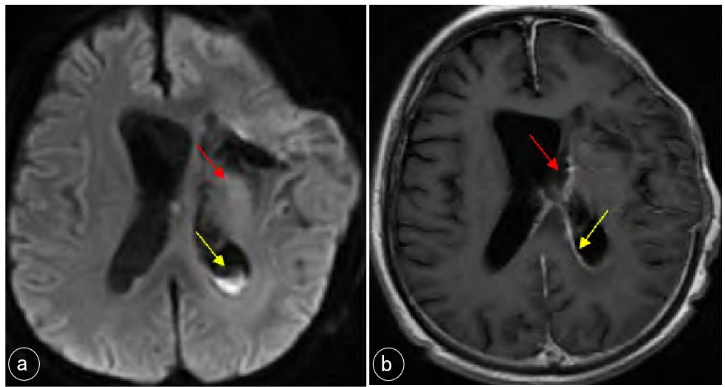

、复方新诺明及抗病毒药物更昔洛韦 等无明显效果。2022年4月12日头颅MRI平扫和增强复查对比2022年3月25日MRI:左侧额叶-基底节区术区及术道残留血性积液较前吸收,术区周缘及邻近左侧额部及大脑镰硬脑膜、左侧侧脑室室管膜、右侧侧脑室后角异常强化程度稍明显,仍考虑残留感染性病变,左侧脑室内积脓稍增多(图2a~b)。

等无明显效果。2022年4月12日头颅MRI平扫和增强复查对比2022年3月25日MRI:左侧额叶-基底节区术区及术道残留血性积液较前吸收,术区周缘及邻近左侧额部及大脑镰硬脑膜、左侧侧脑室室管膜、右侧侧脑室后角异常强化程度稍明显,仍考虑残留感染性病变,左侧脑室内积脓稍增多(图2a~b)。

图1 患者2022年3月25日头颅MRI影像学表现。a.脑室系统内DWI高信号沉积影左侧增多(黄箭);b.增强扫描其周缘及邻近左侧额部及大脑镰硬脑膜、左侧侧脑室室管膜、右侧侧脑室后角示线样及斑点状异常强化,程度稍前明显(黄箭)。

图2 2022年4月12日头颅MRI平扫及增强检查影像学表现。a.DWI示左侧额叶-基底节区积液较前吸收(红箭),左侧侧脑室后角高信号沉积影左侧增多(黄箭);b.增强扫描其周缘及邻近左侧额部及大脑镰硬脑膜、左侧侧脑室室管膜、右侧侧脑室后角示线样强化范围增大(黄箭)。

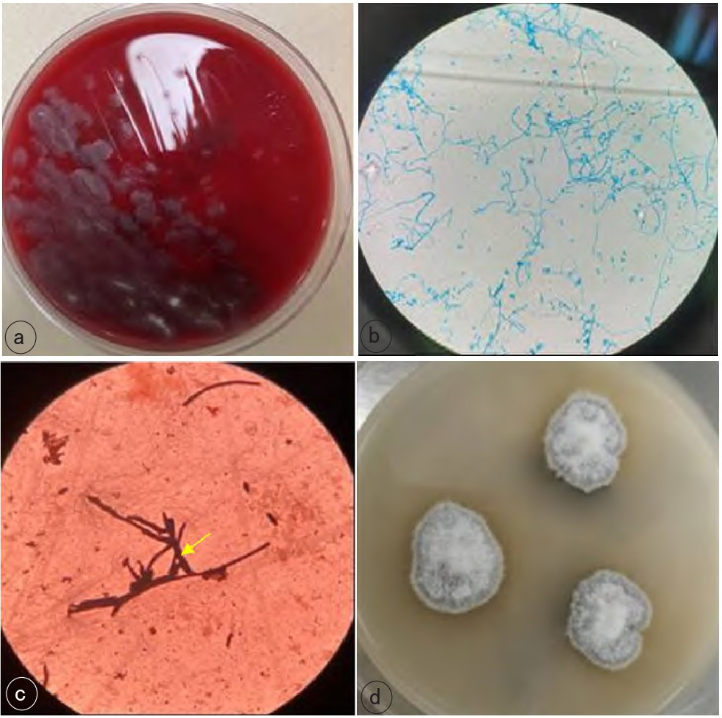

2022年4月13日内镜辅助下行左侧脑室积脓清除术+双侧脑室冲洗术+脑室外引流术。术中穿刺左侧脑室后角可见淡黄色积脓,予以清除,脑室壁可见脓苔附着。吸取少量脓苔组织接种脑心浸液肉汤培养基进行增菌2d后可见絮状物生长,转种至血平板24h内可见绒毛状、灰至褐色,背面黑色菌落(图3a)。乳酸甲基酚棉蓝染色及六胺银染色镜检菌落发现菌丝及孢子(图3b~c),分生孢子梗从菌丝末端和侧面产生,单生,直立或轻微弯曲,长链,柠檬状。

实验室检查疑似霉菌,需待排污染。菌株采用质谱仪鉴定分析无结果,经形态学分析和基因测序结果为顶瓶梗属(Acrophialophora),置信度为100%。2022年4月17日半乳甘露聚糖检测:脑脊液轻度增高到0.71g/L,血液阴性。2022年4月21日再次送检脑脊液,细胞玻片离心沉淀法进行六胺银染色发现真菌。

4月22日经临床会诊,考虑真菌感染予以两性霉素B 抗真菌治疗,考虑到两性霉素B的不良反应,采用逐渐加量法,第1天1mg静脉滴注,第2天5mg静脉滴注并0.1mg鞘内注射,第3、4天10mg静脉滴注,第5天15mg静脉滴注并0.3mg鞘内注射。2022年4月21日送检脑脊液经靶向培养再次培养出顶瓶梗属(Acrophialophora)真菌,6d后马铃薯培养基菌落成灰棕色绒毛状,背面黑色菌落(图3d),菌株经DNA基因测序结果为光滑顶瓶梗霉(Acrophialophora levis)(置信度99.8%,引物ITS1,ITS4),病原学确诊光滑顶瓶梗霉(Acrophialophora levis)感染。

抗真菌治疗,考虑到两性霉素B的不良反应,采用逐渐加量法,第1天1mg静脉滴注,第2天5mg静脉滴注并0.1mg鞘内注射,第3、4天10mg静脉滴注,第5天15mg静脉滴注并0.3mg鞘内注射。2022年4月21日送检脑脊液经靶向培养再次培养出顶瓶梗属(Acrophialophora)真菌,6d后马铃薯培养基菌落成灰棕色绒毛状,背面黑色菌落(图3d),菌株经DNA基因测序结果为光滑顶瓶梗霉(Acrophialophora levis)(置信度99.8%,引物ITS1,ITS4),病原学确诊光滑顶瓶梗霉(Acrophialophora levis)感染。

图3 患者脑组织及脑脊液标本微生物学检测表现。a.脓苔组织经血平板培养24h内可见绒毛状、灰至褐色;b.乳酸甲基酚棉蓝染色,分生孢子梗从菌丝末端和侧面产生,分生孢子梗单生、直立或轻微弯曲,分生孢子呈长链,柠檬状(×400);c.六胺银染色镜检菌落发现菌丝及孢子(×1000)(黄箭);d.脑脊液经马铃薯培养基培养菌落成灰棕色绒毛状,背面黑色菌落。

由于治疗效果未得到明显改善,使两性霉素B治疗后,患者仍反复发热,考虑到患者预后差,家属于2022年4月26日选择自动出院,出院后继续两性霉素B抗真菌治疗及康复治疗,1周后患者死亡。

2. 讨论

侵袭性真菌感染在过去几年中急剧上升,其发病率和病死亡率值得关注,真菌病的预防和诊治越来越受到重视。顶瓶梗属(Acrophialophora)包含24个种,是广泛分布于温带和热带地区的耐热土壤真菌,其中梭孢顶瓶梗霉(Acrophialophora fusispora)和光滑顶瓶梗霉(Acrophialophora l e v i s)被报道是人类感染病原菌。顶瓶梗属(Acrophialophora)真菌是一种可造成广泛临床表现的机会性病原体,具有人类神经系统侵袭性,与角膜炎、肺部感染和脑脓肿等有关,在世界范围内仅报道过13例人类顶瓶梗属真菌感染病例,其中3例为脑脓肿。

肺部是顶瓶梗属(Acrophialophora)真菌感染的常见器官,在已知病例报道中感染者多有严重的免疫功能低下,临床分离菌株主要来自呼吸道标本,推测呼吸道可能是顶瓶梗属(Acrophialophora)真菌感染的主要途径。本文病例肺部没有明显侵袭性真菌感染表现,但患者2021年12月3日因肺部感染性病灶行胸腔镜下右侧胸膜纤维板剥离+右下肺楔形切除手术,术后病原菌未明,患者有肺部感染及胸腔积液,不能排除病原菌为真菌感染的可能。

该病例属于脑脓肿原发残留病灶,还是脑脓肿术后感染新病灶值得深入探讨。如果属于原发残留病灶,感染途径未知,到再次手术明确病原菌病程长达4个月,其间未采取抗真菌治疗,却没有明显恶化,不符合病情进展,且病程中未有病原学证据支持。患者最初肺部感染性病灶或右侧胸膜纤维板剥离及右下肺楔形切除术手术史是否为感染来源值得分析。

如果属于脑脓肿术后再感染新病灶,患者接受多次手术和多种抗菌药物的长期治疗,为真菌的生长提供了机会,可能为血脑屏障破坏血流播散或术后再次感染新病灶致脑脓肿,但是患者第1次脑脓肿术后病情一直未明显改善,长期抗细菌及抗病毒治疗无效,多次脑脊液宏基因测序均为阴性,也明显不符合病情进展。因此,该病例其感染途径在很大程度上是未知的,其致病机制和危险因素也尚不清楚。

本文病例在感染病原体确认过程中,使用了多种检测方法。相对于传统检测方法,m NGS在中枢神经系统感染临床诊断中发挥着重要的临床价值,对本病例的脑脊液及血液样本进行m NGS检测,检测范围覆盖已知的20 000多种病原菌,包括顶瓶梗属(Acrophialophora),但未能检测到相应病原体。

可能由于样本病原体载量过低,真菌破壁技术的局限性使顶瓶梗属(Acrophialophora)真菌核酸提取难度大,从而造成假阴性。该病例最终通过传统培养法确诊致病病原体,证明在实验室新技术应用的时代,传统的微生物检查仍十分重要。同时,临床面对脑脓肿患者不应忽视真菌感染,应尽量多的留取标本并避免污染,并综合使用各种实验室检测技术以提高真阳性率。

在已报道的3例顶瓶梗属(Acrophialophora)真菌感染致脑脓肿病例中,1例急性淋巴细胞白血病 并发脑脓肿患者,使用两性霉素B及伊曲康唑

并发脑脓肿患者,使用两性霉素B及伊曲康唑 后治疗有效,1例HIV感染并发脑脓肿患者,使用伏立康唑

后治疗有效,1例HIV感染并发脑脓肿患者,使用伏立康唑 治疗最终死亡,1例肾移植

治疗最终死亡,1例肾移植 并发脑脓肿患者使用伏立康唑治疗有效。

并发脑脓肿患者使用伏立康唑治疗有效。

文献显示,对顶瓶梗属(Acrophialophora)真菌感染的最佳治疗手段尚不明确,在8种抗真菌药物中,伏立康唑的体外活性最大,但基于抗真菌敏感性试验的数据很少,并且缺乏体外药物敏感性标准化试验和具体的治疗规范,抗真菌治疗具有挑战性,临床治疗参考资料主要基于以往的病例报道分析。

本病例采用两性霉素B进行抗真菌治疗,逐渐加量并鞘内注射,当加量至15mg/d时,患者转回当地医院。本病例单独使用两性霉素B治疗效果不佳,缺乏完整的抗真菌治疗观察。针对中枢神经系统的真菌感染,联合抗真菌药物的疗效要好于单用,鉴于伏立康唑在脑组织和脑脊液中的活性,它可能是治疗中枢神经系统感染的有效联合抗真菌药物之一。使用两性霉素B和伏立康唑联合抗感染治疗可能会有较好疗效,但这仍需进一步临床证实。

综上所述,顶瓶梗属(Acrophialophora)真菌的流行病学、病理与发病机制、临床表现、治疗方案等方面都尚未明确,需更多的研究进一步明确其临床意义。

来源:黄赛林,许绍强,顾有明,等.光滑顶瓶梗霉感染引起脑脓肿1例[J].新发传染病电子杂志,2024,9(01):51-54.