直接免疫荧光Fibrin线性阳性的扁平苔藓样类天疱疮1例

作者:熊小琴,胡慧婷,姚艳梅,陈钻珊,孟文霞,南方医科大学口腔医院(口腔医学院)口腔黏膜病科

扁平苔藓样类天疱疮(lichen planus pemphigoides,LPP)是一种自身免疫性表皮下疱性疾病。LPP在临床上少见,患病率估计为1/100万。已报道文献中皮肤损害多见,病程漫长,且反复迁延。本文报道了1例直接免疫荧光Fibrin线性阳性的扁平苔藓样类天疱疮的诊疗过程。

1.病例资料

1.1 临床资料

患者,女,51岁,牙龈经常出血3年余,当地医院检查诊断为牙周炎,2020年4月15日初次于我院就诊,专科检查:全口牙龈广泛充血发红间杂白色斑纹或斑片,局部牙龈伴糜烂,尼氏征(-),双颊后份可见白色珠光条纹,未见充血及糜烂,未见皮损 。诊断为口腔扁平苔藓,治疗方案包括口服用药硫酸羟氯喹片

。诊断为口腔扁平苔藓,治疗方案包括口服用药硫酸羟氯喹片 (每次0.1g,2次/日)、沙利度胺

(每次0.1g,2次/日)、沙利度胺 胶囊(每次25mg,1次/日)4周;以及局部用药(曲安奈德

胶囊(每次25mg,1次/日)4周;以及局部用药(曲安奈德 口腔软膏、西帕依固龈液

口腔软膏、西帕依固龈液 、2%~4%碳酸氢钠注射液),多次调整诊疗方案,症状虽有缓解但病情易出现反复。患者否认系统性及传染性病史,否认食物及药物过敏史,否认家族史。

、2%~4%碳酸氢钠注射液),多次调整诊疗方案,症状虽有缓解但病情易出现反复。患者否认系统性及传染性病史,否认食物及药物过敏史,否认家族史。

在2022年2月14日于我科复诊进行专科检查发现全口牙龈不同广泛程度充血伴珠光样斑纹,上皮擦拭易剥脱,尼氏征(+)。双侧上下颌后牙颊侧前庭沟区,上前牙唇侧牙龈局限性糜烂,周围充血,表面覆盖较厚黄色假膜,触之疼痛,双颊后份区见广泛珠光样白纹伴充血,未见皮损(图1)。

图1 口内病损情况(2022-2-14)。1a~1c:牙龈广泛性充血伴珠光样斑纹,局部牙龈糜烂;1d、1e:双颊后份见广泛珠光样白纹,充血

1.2 实验室检查

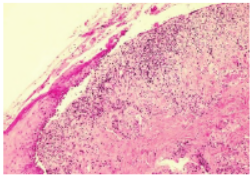

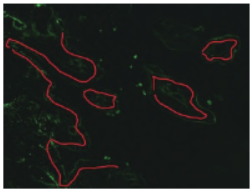

局部麻醉下切取12/13颊侧牙龈组织分别送组织病理及直接免疫组化,病理学检查:病变为被覆鳞状上皮,局部上皮全层与固有层剥脱,上皮下疱形成,固有层可见淋巴细胞浸润,纤维组织增生(图2);血清学检查:抗BP180/BP230/Dsg1/Dsg3等抗体检测均未见明显异常;直接免疫荧光技术(direct Immunofluorescence,DIF):表皮基底膜带Fibrin线状(+),其余C3、IgG、IgM、IgA 均为阴性(图3)。结合患者临床表现、组织病理及直接免疫荧光线性阳性结果,经鉴别诊断后,明确为扁平苔藓样类天疱疮(lichen planus pemphigoides,LPP)。

图2 组织病理学结果(×100)

图3 直接免疫荧光:基底膜带Fibrin线状(+)

1.3 治疗过程

参考类天疱疮诊疗共识,结合患者全身情况及体重(约68kg),起始剂量0.5mg/(kg·d)(按泼尼松 计量),予以甲泼尼龙

计量),予以甲泼尼龙 28mg/d晨服,补钙护胃,局部涂用曲安奈德软膏3次/日、康复新溶液及2%~4%碳酸氢钠注射液含漱3次/日。患者治疗近半月后双侧上颌后牙牙龈黏膜可见充血红肿好转,两月后全口牙龈充血基本消失,双颊无明显白色条纹(图4)。

28mg/d晨服,补钙护胃,局部涂用曲安奈德软膏3次/日、康复新溶液及2%~4%碳酸氢钠注射液含漱3次/日。患者治疗近半月后双侧上颌后牙牙龈黏膜可见充血红肿好转,两月后全口牙龈充血基本消失,双颊无明显白色条纹(图4)。

图4 治疗两月后口内情况。4a:全口牙龈未见明显充血红肿;4b,4c:双颊白色条纹不明显

逐渐缓慢减量,治疗半年后,激素减量至12mg时出现牙龈局部再次糜烂复发,与硫酸羟氯喹片(每次0.1g,2次/日)联合使用4周后随访,病损愈合后停用硫酸羟氯喹片。2022年9月6日复诊时口内未见明显病损及新发水疱,激素减量至10mg,后仍按照类天疱疮治疗原则进行减量维持。目前仍在随访中,患者病情稳定未见新发病损,口内黏膜未见明显损害。

2.讨论

目前国内报道的LPP病例为29例,多为皮肤损害。大多病例报道病程较长,有研究显示LPP的疱性病损往往在首次出现皮肤或黏膜上的苔藓病损后的平均8.3个月的时间。另在Sultan等报告的病例中,一位LPP患者在初次就诊前曾两次接受活检,两次免疫荧光结果均为阴性,但1年后进行的活检显示lgG 呈强阳线性沉积。

本病例多次调整用药方案,虽有临床疗效,但易复发,牙龈症状明显,在药物治疗近两年后临床检查中发现牙龈病损出现尼氏征阳性表现。有学者猜想是治疗效果不佳的扁平苔藓(lichen planus,LP)可能导致严重的炎症,这种炎症致使基底膜区的持续损伤会造成基底膜的断裂,触发基底膜带抗原表位的暴露和抗基底膜带抗体的产生,在自身循环免疫抗体诱导形成上皮下水疱,病症逐渐开始有临床表现。

此时根据患者典型的临床表现、组织病理及DIF线性阳性结果才明确诊断,因此对于临床疗效不佳或牙龈症状明显的OLP要警惕向LPP转化的可能。本病例DIF显示表皮基底膜带Fibrin线状(+),C3、IgG等均为阴性。已报道的LPP的DIF结果多为基底膜区见免疫球蛋白IgG 和/或补体C3沉积,与类天疱疮相似,在以往报道中也有少数类天疱疮病例的DIF结果中C3及IgG等免疫球蛋白均为阴性,仅可见Fibrin线状(+)沉积。

有研究显示沙利度胺治疗复发性阿弗他溃疡后的患者血清学检查显示IgG、IgA、IgM 水平均小于对照组,并且能改善血清补体C3、C4等。本病例在确诊为LPP之前沙利度胺等的药物治疗,可能也会对患者的补体C3及免疫球蛋白水平产生一定的影响。以往报道的LPP病例多单用糖皮质激素 治疗。

治疗。

根据自身免疫性表皮下大疱病诊疗共识(2022)“对于LPP患者积极治疗扁平苔藓,可避免基底膜带自身免疫应答进一步发展,也可参考类天疱疮治疗原则,疗效较经典类天疱疮好”。由于本病例的患者的病程漫长,且反复迁延,虽然明确诊断且治疗效果较好情况下患者仍因担心糖皮质激素副作用而觉心理焦虑,这不仅影响疾病的转归和患者的生活质量,对临床医生的治疗策略和疗效也产生影响。

因此,在后期病情出现反复时,调整治疗方案即与硫酸羟氯喹片(0.1g,Bid)联合使用,未增加甲泼尼龙用量,减轻患者担心、焦虑等不良情绪反应。硫酸羟氯喹是临床应用广泛的一种免疫抑制剂,作用为减轻组织细胞损伤、促进炎症的消除,它不仅有其他免疫抑制剂的同样疗效,且不会出现体重上升、痤疮、胃肠不适及其他不良反应。

根据大疱性类天疱疮诊断和治疗的专家建议“若病情较重,糖皮质激素疗效不满意或出现禁忌证,可考虑联合免疫抑制剂。本病例在使用糖皮质激素及免疫抑制剂前,对患者进行了详细的系统评估后调整为联合治疗方案”。已有研究表明硫酸羟氯喹与糖皮质激素联合应用对OLP疗效明显优于单独使用激素,不但能增强治疗效果,对糖皮质激素引起的不良反应也有一定的抑制作用。

本病例采用联合治疗方案后治疗效果明显,至今口内无明显病损及新发水疱,安全性高,无明显副作用,值得在临床上推广应用。本病例初诊诊断为OLP,病情反复,近两年后经过临床、病理组织及免疫荧光检查后诊断为LPP,故对于久治不愈,疗效不佳或反复发作的扁平苔藓,需行详细的专科及辅助诊断检查,并嘱患者定期复诊。

根据大多数病例报道显示口服糖皮质激素治疗LPP的效果较好,治疗原则以临床症状轻重为准,主要采用不同用量糖皮质激素进行治疗。必要时结合患者自身具体情况制定联合免疫抑制剂的治疗方案,不仅可提高治疗效果,也可以降低糖皮质激素引起的不良反应的发生率,缓解病人的焦虑和其他不良情绪反应。

来源:熊小琴,胡慧婷,姚艳梅等.直接免疫荧光Fibrin线性阳性的扁平苔藓样类天疱疮1例[J].口腔医学研究,2023,39(09):845-847.